|

紹興十七年 (1147),朝廷在景靈宮的南面修建了萬壽觀和太一宮。其中,太一宮祭祀屬於國家禮儀的範疇。太一宮供奉十神太一,也就是五福、君棊、大游、小游、天一、地一、四神、臣棊、民棊、直符,「凡行五宮,四十五年一移所臨之地,歲稔無兵疫」。[1]在北宋,先後建立過太一宮(後改稱東太一宮)、西太一宮、中太一宮和北太一宮。[2]到了南宋,十神太一常祀在紹興十一年重建,當時臣僚間對是否在行宮以北擇地建立太一宮有不同看法,最後按照高宗「權宜設位奉祀」的旨令,禮部、太常寺建議:「乞依見今祀祭天地禮例,於錢湖門外惠照院望祭齋宮設位行事,不設從祀。並勘會祀太一十位,舊係逐殿各設籩、豆十二及合用祭器等,今來止係望祭殿一座,共設十位祭器。若依儀鋪設不足,欲乞隨宜行禮。」十神太一一年四祭,時間分別是立春、立夏、立秋、立冬,為了不影響立夏的太一祭祀,禮部、太常寺還擬將熒惑祭祀移至淨慈寺舉行:「今來於惠照院望祭齋宮設位,除立春、立秋、立冬日無相妨外,所有立夏日祀赤帝、熒惑、中太一宮,同日三祭,委有妨礙,欲乞將惑一祭移於淨慈寺行事。」高宗批准了這一建議。[3]淨慈寺又稱為報恩光孝禪寺,建造於顯德元年(954),也是位於錢湖門外。[4]不過,在惠照院設位祭祀十神太一,逐漸引起了君臣的不滿。於是,高宗下詔禮部討論太一宮祭祀的典故。禮部在條列這一祭祀的源流後奏請:「欲望朝廷詳酌,令所屬踏逐吉地,隨宜修建太一宮,塑十神太一神像。俟宮成,擇日奉安,導迎景貺,遇四立日,就宮行禮。」[5]至紹興十八年三月,太一宮落成。[6]與景靈宮一樣,太學和文宣王廟也是建於紹興十三年 (1143)。正如前文所言,孔廟釋奠禮儀於紹興七年重建。重建後,朝廷對這一禮儀的實施有過討論和調整。紹興九年二月,國子監丞張希亮提議:「望以天地、宗廟、社稷、五帝、夫子等祠,下禮部、太常寺討論舊典。」禮部、太常寺隨即對孔廟釋奠禮儀進行了調整:「春秋上丁行在釋奠至聖文宣王,雖於宣和年間升為大祀,今權取中祠禮例,用羊、豕,設十籩豆,差三獻官行禮。」[7]到了次年七月,「復釋奠文宣王為大祀,用太常博士王普請也,於是祀前受誓戒,加籩、豆十有二,其禮如社稷」。[8]這一時期的孔廟釋奠禮儀可能是在舊有的杭州孔廟舉行,《乾道臨安志》對其方位有記載:「至聖文宣王廟舊在府治之南,子城通越門外。」[9]紹興十二年後,建立太學之事逐漸在君臣之間議論開來,紹興十三年正月確定「以錢塘縣西岳飛宅為國子監、太學。舊太學七十七齋,今為齋十有二」。同年七月,將至聖文宣王奉安於國子監大成殿。[10]太學、國子監位於臨安城的西部,具體位置是紀家橋以東,離錢塘門不遠,大成殿在太學以西。[11]

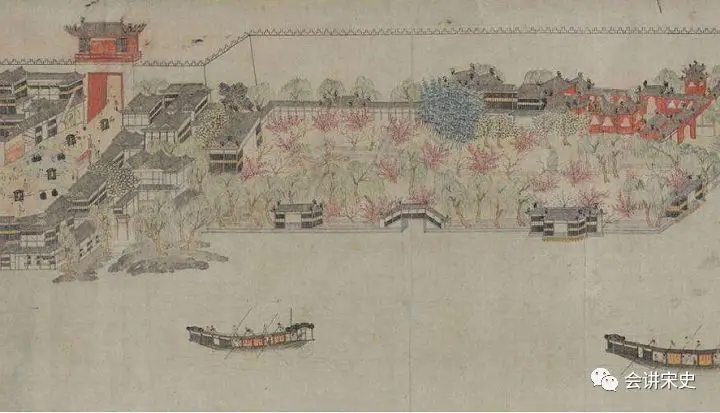

杭州孔庙今址

(二)附於寺觀的國家祭祀禮儀 紹興十二年 (1142) 後,經過朝廷的營建,不少重要的祭祀相繼擁有了獨立的壇廟,但是仍有相當數量的祭祀禮儀不得不借助宮觀、佛寺來實施,例如皇地祇常祀就一直在惠照院舉行。紹興十九年,有臣僚上奏對此表示不滿:「臣近差祠皇地祇。竊見齋宮在城外惠照院,殿宇卑陋,廊廡湫隘,祭器、樂舞之類皆隨宜安頓,省牲視饌之處殆不容周旋,仍迫近營寨,諠譁弗蠲,甚非國家嚴恭事神之意。臣竊按在京祠事,郊外各有壇壝齋宮。今恐未能悉如舊制,亦合於城外寬敞去處別創建齋宮,所貴嚴潔,不致褻慢。」於是高宗令禮部、太常寺、臨安府進行討論。這些機構並未考慮在北郊建立壇壝、齋宮,而是主張改建、修繕惠照院的祭祀場所。面對惠照院臨近兵營的缺陷,他們要求朝廷「劄付殿前司行下本軍,量行展入一丈,免致諠譁」。祭祀場所條件簡陋的問題,則是通過「去拆攙簷,及兩廊脫換損爛去處重行修整,取令明爽。及於西壁創建齋宮一所」的方式加以解決。[12] 終南宋一朝,方丘一直沒有建立,《咸淳臨安志》說:「惠照有壇殿,有燎壇,夏至日祭皇地祇。」[13] 這說明,直到南宋末年,夏至的皇地祇常祀仍然在惠照院舉行。 連皇地祇常祀尚且都是如此,對那些在重要程度上還有所不如的祭儀來說,無法具備獨立的禮儀空間,實在是再正常不過了。紹興二十七年 (1157),朝廷對眾多祭祀的行禮場所重新進行了分配。該年四月,侍御史周方崇在奏文中指出:「祭祀之禮,自郊祀、明堂之外,載於典籍者,有大中小三等之列,蓋一定而不易。紹興之初,軍旅搶攘,日不暇給,不得已而殺禮。大祀本三十有六,而令所行者二十有三而已,其一十三祭止作中祀,五帝及神州地祇與東西蜡祭等,皆依奏告禮例,誠為闕文。」因此,他要求將這些常祀恢復為大祀。高宗同意了這一奏請,並令禮部、太常寺對此進行細化。禮部、太常寺建議: 大祀一十三祭依舊行禮,並合於四郊方位行事,用登歌、大樂,內神 州地祇用登歌、宮架、樂舞。緣今來壇壝、齋宮未備,欲乞權於下項去處 行事:立春日祀青帝,春分朝日,季春出火祀大辰,臘前一日蜡祭東方百 神,已上四祭並乞於東青門外長生院齋宮行事;立夏日祀赤帝,季夏土王 日祀黃帝,已上二祭並乞於利涉門外淨明寺齋宮行事;立秋日祀白帝,秋 分夕月,季秋納火祀大辰,臘前一日蜡祭西方百神,已上四祭並乞於錢湖 門外惠照院齋宮行事;立冬日祀黑帝,乞於餘杭門外精進寺齋宮行事;立 夏日祀熒惑,合於南方齋宮行事,緣淨明寺已充同日祀赤帝,行事相妨, 今欲乞權於錢湖門外惠照院齋宮行事;立冬後祭神州地祇,合於北方設登 歌、宮架、樂舞行事,緣精進寺齋宮地步窄隘,難以安設,欲乞權於錢湖 門外惠照院齋宮 行事。[14] 高宗首肯了這一建議。因為四郊的壇壝、齋宮沒有建立,禮部、太常寺按照固有方位,將這些常祀安排在相應的寺院齋宮舉行:本應在東郊舉行的常祀,改在東青門外的長生院齋宮進行;本應在南郊舉行的常祀,改在利涉門外的淨明寺齋宮進行;本應在西郊舉行的常祀,改在錢湖門外的惠照院齋宮進行;本應在北郊舉行的常祀,改在餘杭門外的精進寺齋宮進行。熒惑和神州地祇的常祀稍顯例外,前者因為同日赤帝祭祀在南郊的淨明寺舉行,後者因為北郊的精進寺空間有限,故而改至西郊的惠照院舉行。[15]紹興二十七年前,在上述這些常祀中,除了神州地祇、熒惑、赤帝,其他祭祀的舉行地點在史料中未見記載。從紹興二十七年的舉措來看,儘管這些祭祀禮儀的方位安排大多遵循了禮制傳統,但是並未建立專門的祭壇,只是借用現成的寺院而已,熒惑和神州地祇的常祀還因為各自不同的狀況,沒有在其固有的方位舉行,改在西郊的惠照院行禮。

縱觀紹興八年 (1138) 以降臨安祭祀禮儀空間的變遷,惠照院在國家祭祀禮儀中的作用確有下降趨勢,卻依然不可或缺。紹興十三年圜丘建立後,雖然冬至昊天上帝正祭、正月祈穀移至圜丘舉行,但是孟夏雩祀、季秋明堂大享在乾道五年 (1169) 以前並未從惠照院撤離,皇地祇、神州地祇的常祀也一直寓於惠照院中,紹興二十七年又明確了立秋祭祀白帝、秋分夕月、季秋納火祀大辰、臘前一日蜡祭西方百神、立夏祭熒惑的地點為惠照院。惠照院在國家祭祀禮儀中的重要地位,亦體現在紹興二十三年二月「復置光祿寺丞一員,專掌祠祭禮料,即惠照院齋坊儲之」的舉動上。[16]在國家禮儀中負責供應酒醴膳饈的光祿寺,在建炎三年 (1129) 四月的機構調整中併入禮部,[17]於紹興二十三年復置後,由光祿寺丞擔任主管。正因為不少祭祀禮儀都在惠照院舉行,其齋房也就成為光祿寺儲藏祠祭禮料的首選處所。 (三)小結 一般說來,中國古代的國家祭祀禮儀皆擁有各自的祭壇或殿宇,這既是確保各項儀式正常實施的必要步驟,對於都城功能的完善、神聖空間的塑造也是至為關鍵。在南宋臨安,卻是另外一番景象。紹興十二年 (1142) 以後,經過多年的營建,一部分祭祀具備了獨立的禮儀空間。然而受制於臨安的地理條件和既有的空間利用狀況,相當數量的祭祀儀式只能借用寺院、道觀的場地而舉行。其中,不僅存在同一寺觀用於舉行多種祭祀禮儀的情形,在選擇寺觀安置這些祭祀時,也未盡遵循祭祀的固有方位。這些都是南宋政權在臨安實踐祭祀禮儀、營造禮儀空間的曲折過程的縮影。 經過紹興末年的調整,國家祭祀禮儀在臨安的空間布局未再經歷重大變遷。此後的變化基本上都在微調的範疇內,其中既有祭祀空間的重新分配,也有祭祀場所的新建。前者如前文所提到的乾道五年 (1169) 孟夏雩祀、季秋明堂大享地點的變更,另外還有一例可舉,乾道四年,太常少卿王瀹上奏:「紹興之初,搶攘多事,日不暇給,大祀、中祀或權宜用奏告禮。後因臣僚之請,復有十三祭為大祀,而東西蜡預焉,皆備登三獻之禮;獨南北方正、配之神與其從祀,至今酒脯一奠而已。乞照中祀儀式舉行,以稱嚴恭祀事之意。」經過禮部、太常寺的討論,最終確定:「自來年為始,其南蜡仍舊於圓壇望祭殿,北蜡於餘杭門外精進寺行禮。」[18]新建禮儀場所的事例有兩則:理宗在淳祐十二年 (1252) 以「中興以來,依海建都」為由,將海神祭祀定為大祀,在東青門外太平橋以東建立了祭壇,「自寶祐之元歲,以春秋二仲遣從官行事」;[19]同年,還應太史局的奏請,在西湖的孤山修築了西太乙宮。[20]雖然有以上這些變化,從總體上說,高宗末年確立的臨安祭祀禮儀空間分布格局並未受到大的衝擊。對眾多祭祀禮儀而言,獨立的祭壇、殿宇在南宋一朝始終沒有著落。

四•空間因素與南宋國家祭祀禮儀的交互影響

在帝制時代,一個都城最重要的指標,不外乎皇宮、朝廷衙署、禮儀場所、禁軍駐地四項。臨安成為南宋事實上的都城後,南宋仍然處在金朝的軍事壓力之下,再加上地理條件的限制,只能因陋就簡,在臨安既有的空間利用狀況的基礎上,適度對其加以改造,使其具備都城的屬性。臨安禮儀空間的形成過程對南宋的國家祭祀禮儀造成了多方面的影響,另一方面,這些祭祀禮儀的實施也在很大程度上參與了臨安都城機能的完善、城市空間的重塑。 (一)國家祭祀禮儀與宮觀寺院 通過前文的論述可知,在南宋,不少祭祀都沒有正規的禮儀場所,只能借用宮觀、寺院的場地:早在高宗駐蹕越州、臨安期間,就將不少常祀禮儀安排在宮觀進行;紹興八年 (1138) 高宗返回臨安後,寺院在國家禮儀的實踐中起到了關鍵作用,尤其是惠照院始終不可或缺,長生院、淨明寺、精進寺在紹興二十七年後也明確成為另一些國家祭祀禮儀的舉行場所;乾道五年 (1169) 明堂常祀地點的變更,也只是從惠照院遷至淨明寺而已。

其實,在南宋臨安,與國家祭祀禮儀緊密相關的寺院不止以上這些,還有一些寺院用於祭祀前的齋戒環節,這與北宋的情況迥然有異。在北宋的絕大部分時間裏,大祀散齋四日,致齋三日;中祀散齋三日,致齋二日;小祀散齋二日,致齋一日。頒布於開寶九年 (976) 的《開寶通禮》規定,在南郊親祭前,「皇帝散齋四日於別殿,致齋三日,二日於文明殿,一日於行宮」。[21]在實踐中,皇帝致齋往往採用一日於大慶殿、一日於太廟、一日於南郊的形式,建隆四年(963) 的皇帝親郊就是如此:「皇帝致齋三日,一日於崇元殿,一日於太廟,一日於郊壇。」[22]天禧三年 (1019) 景靈宮朝獻、太廟朝享、南郊親祭形成「三大禮」後,在齋戒上依然沿襲了這一做法,在北宋末年編修的《政和五禮新儀》中也是如此規定。[23]皇祐二年 (1050) 後,皇帝經常用明堂親享代替南郊親祭。在舉行明堂親享時,皇帝致齋採取第一日和第三日在文德殿、第二日在太廟的方式。[24]《開寶通禮》對官員致齋地點也有規定:大祀致齋,「二日三公宿於都省,餘官於本司,無本司者宿於郊社、太廟齋坊,一日於祠所」;中祀致齋,「一日三公宿於都省,餘官於本司,無本司者於郊社、太廟齋坊,一日於祠所」;小祀致齋,「一日於本司」。慶曆四年 (1044)《慶曆祀儀》頒布後,形成了「大祀散齋四日,致齋三日,二日於本司,無本司者於武成王廟,一日於祀所;中祀致齋二日,一日於本司,無本司者於武成王廟,一日於祀所」的新制。[25]《政和五禮新儀》對官員的致齋地點也有規定:「凡每歲常祀,行事、執事官致齋於本司,無本司者於太常齋舍、太廟齋宮,前一日質明赴祠所齋宮。」[26] 在南宋,南郊親祭、明堂親享前皇帝的致齋地點還是延續了北宋舊制,官員致齋卻多在寺院、宮觀舉行。紹興十年 (1140) 高宗親享明堂前,「前導、行事、執事、應奉等官並致齋三日,有本司者宿本司,無本司者宿於法惠寺」。紹興十三年,高宗親祭南郊,朝廷對前導、行事、執事、應奉等官的致齋地點作了安排:「除郊祀大禮前一日宿齋依已降指揮,於青城側近寺院宿齋外,其前三日、前二日宿齋去處,欲乞依上件禮例施行。」「上件禮例」就是紹興十年明堂親享前所採取的「有本司者宿本司,無本司者宿於法惠寺」的方式。[27]淳熙六年(1179),御史臺如此規劃孝宗親享明堂前陪位官的致齋地點:「有本司者宿於本司,無本司者欲乞於麗正、和寧門外待漏舍屋,及係官空閑廨舍、宮觀、寺院,並和賃居民舍屋宿齋。」行事、執事官則是「有本司者各宿於本司,內無職任官前三日、前二日宿齋去處,合依逐次大禮體例,並於貢院宿齋外,所有明堂行禮前一日,應行事、執事、應奉官內無職任者並行事、執事宗室,欲令臨安府於麗正門外踏逐側近寺院及官舍宿齋」。對那些擔心本司距離皇宮稍遠、宿齋於本司有可能耽誤立班行禮的官員,他們建議:「於麗正門外待漏院,並臨安府和賃居民舍屋及側近寺院,充上件官宿齋幕次。」[28]由此可見,此時寺院、宮觀在官員的齋戒活動中依然發揮著重要作用。

在臨安,寺院為數眾多。孫旭的研究表明,在北宋,杭州佛教的繁榮程度與東京大致相當,寺院密集程度甚至略勝一籌。[29]在可利用空間有限的情況下,朝廷徵用寺院,也就不足為奇了。例如,建炎三年 (1129) 高宗到達臨安後,就以顯寧寺為尚書省。[30]紹興八年 (1138) 臨安成為南宋政權事實上的都城後,尚書省、中書省、門下省和樞密院都在原來顯寧寺的基址上。[31] 位於豐豫門一帶的法惠寺,也成為容納政府機構、舉辦禮儀活動的重要處所。例如,祕書省「紹興初權寓法惠寺」,[32]紹興十三年 (1143) 遷到天井巷之東,「以殿前司寨為之」。[33]又如,樓鑰在記敘南宋太常寺的歷史沿革時說:「迨駐蹕錢塘,以法惠僧寺東偏隙地為敕令所,又街之東則為容臺,尚不足以盡設禮樂之器,遇閱習,則列宮架於法惠寺中。紹興三十一年,少卿王公普始請易地,會敕局中廢,遂遷焉。中為寅清堂,耽耽夏屋,於是為稱。法惠既廢為懷遠驛,又以為臺諫官舍,敕局再建於寺之舊處,而容臺不移,於今五十年矣。」[34]「容臺」就是太常寺,由這條史料可知利用法惠寺及其周圍的土地來辦公的機構之眾多。在紹興年間,法惠寺也不時承擔禮儀活動及其相關事務。政權南遷後,由於無法在鞏縣的帝陵舉行上陵禮儀,禮部、太常寺於紹興三年正月提議:「春秋二仲薦獻諸陵,乞於行在法惠寺設位,望祭行禮。」這一奏請得到了高宗的批准,「自是每歲薦獻,率循此制」。[35]作為南郊、明堂、冊后等重要禮儀的一種附屬儀式,奏告諸陵也在法惠寺舉行。[36]此外,法惠寺還經常用於儀式的排練,也就是所謂的「習儀」。[37]

綜觀帝制時代,像南宋那樣頻繁利用寺廟、宮觀來舉行吉禮及其相關儀式,可以說是絕無僅有。這在一定程度上克服了用地緊張的問題,使一部分祭祀儀式不至於無處著落,卻也造成了這些禮儀的形式扭曲。我們注意到,這些在寺院舉行過的祭祀禮儀原來多屬於壇祭,只有明堂大享是在殿宇中行禮。可是,當這些祭祀在寺院舉行的時候,均無一例外地採取了屋祭的方式。《中興禮書》保存了不少祭祀儀注,個別儀注還明確標出了制定時間,例如五方帝祭祀的儀注制定於紹興二十七年 (1157),感生帝祭祀的儀注則是隆興二年 (1164) 形成的。《中興禮書》是淳熙十二年 (1185) 所上,[38]其所記載的儀注是當時仍在實行的行禮規範。雖然此書後來散佚,然而通過徐松的輯本,我們仍然可以瞭解到皇地祇、感生帝、五方帝、日月、大辰等祭祀是如何操作的。[39]這些本該行於祭壇的禮儀,到了南宋卻只好在寺院的望祭殿舉行。

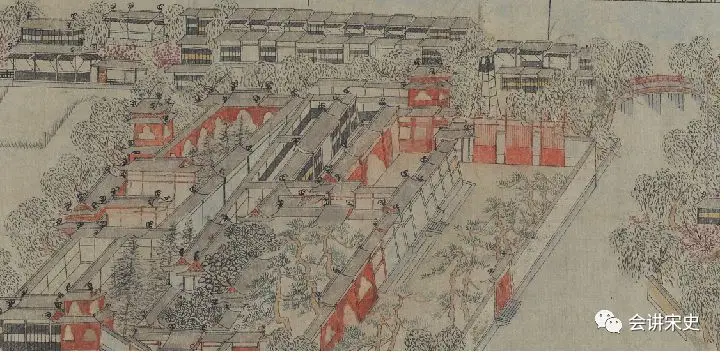

<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; |