| (二)禮儀空間與生活空間的緊張關係 臨安的城市規模本來就不大,也不具備在空間上大規模擴展的自然條件,再加上此前官府掌握的土地有限,這使得朝廷衙署、禮儀場所、軍事營地的植入頗為不易,除了踏逐空地、利用寺觀外,另一條可能的途徑便是變更民戶土地的用途。其中,既有像前文所說的購買民用地塊來造先農壇的事例,也不乏對民間田地屋舍的徵用。紹興元年 (1131) 十一月,高宗決定從紹興遷往臨安後,「命吏部侍郎兼權侍讀李光往臨安府,節制本府內外見屯諸軍,及兼權戶部侍郎,總領臨安府應干錢糧,卸納綱運,及修繕移蹕事務」,[40]李光隨後在奏劄中提出:「臨安經屠戮焚掠之酷,金碧之區化為瓦礫,一旦移蹕,復屯大兵,則官司廬舍未易遽葺。茅茨土階之陋,陛下縱能安之,其如當此寒沍,若加以雨雪連綿,數萬之衆不免散處市井,侵奪民居,勢難禁約。」[41]李光在完成此項任務後得到了「經營撙節,不擾而辦」的高度評價,[42]但是在移蹕過程中及其後,衙署、軍營侵佔民居的現象恐怕難以避免。在紹興三年二月高宗的御筆中,就提到了「臨安府民戶税地,兵火之後多為官司、軍營居占」,為此君臣之間還商議了如何蠲免這些民戶稅錢。[43]前文提到過的社稷壇,在史料中只說是踏逐到一段民戶的地塊後修建的,獲取方式並不清楚,也不能排除強行佔用的可能性。在臨安,官府佔用民間土地的現象長期存在,到了乾道八年 (1172) 九月,依然能看到孝宗應臨安少尹莫濛的奏請而頒下的詔書:「臨安府城内外及屬邑,應官司所占民間地基見充官用者,差官覈實,悉與除豁租税。」[44]

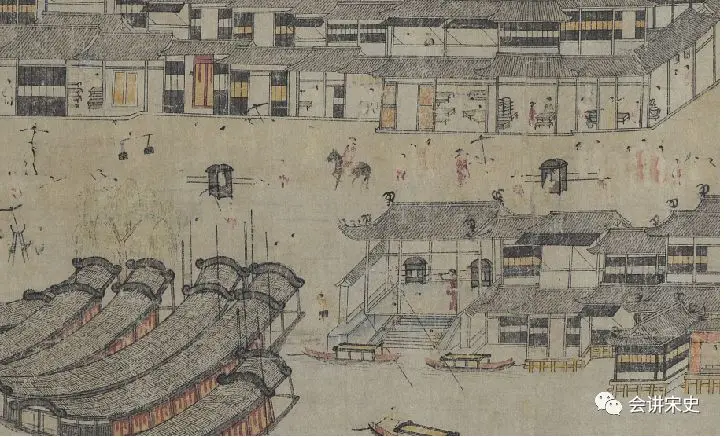

通過以上這些事實可知,南宋朝廷為了完善臨安的都城職能,時常利用自身掌握的公權力,和買甚至佔用民間土地,來營建包括禮儀場所在內的各種設施。同時我們也應看到,受制於臨安的自然條件、土地利用狀況,朝廷對臨安城市空間的改造並不是沒有限度,國家禮制不得不對此有所遷就;另一方面,不斷增加的人口及其生存、生活需求,在給臨安的城市發展持續帶來壓力的同時,也對禮儀空間造成了一定程度的干擾。南宋臨安禮儀空間與生活空間的緊張關係,有必要置於上述複雜的歷史脈絡中加以理解。 我們先以太廟為例,來展現祭祀禮儀空間與日常生活空間的張力。太廟位於宮城以北、御街以西。御街兩側,商業活動異常發達,即便是在御街南端的宮城北門附近,也是如此: 和寧門紅杈子前買賣細色異品菜蔬,諸般嗄飯,及酒醋時新果子,進納 海鮮品件等物,填塞街市,吟叫百端,如汴京氣象,殊可人意。孝仁坊口, 水晶紅白燒酒,曾經宣喚,其味香軟,入口便消。六部前丁香餛飩,此味精 細尤佳。早市供膳諸色物件甚多,不能盡舉。自內後門至觀橋下,大街小 巷,在在有之,不論晴雨霜雪皆然也。[45] 太廟附近同樣不乏店鋪。根據《夢粱錄》的記載,太廟前有尹家文字鋪、陳媽媽泥面具風藥鋪。[46] 除了店鋪,太廟周圍還有民宅。前文說過,紹興五年(1135) 沒有將同文館改建為太廟,而是另外擇址建廟,就有後者「四向地步闊遠,可以限隔火燭」的考慮。不過,臨安終究還是地狹人多,特別是紹興八年後機構、軍民的湧入,使太廟鄰近的屋宇增多。紹興十五年九月「太廟旁居民遺火」後,「上諭大臣,令於廟左右各撤屋二十步,以備不虞」,以免附近火災殃及太廟。[47]為了確保這些空地不被佔用,高宗還在紹興十七年發布了「太廟周圍合留空地,令臨安府措置摽撥,毋令侵佔,引惹火燭」的詔書。[48]

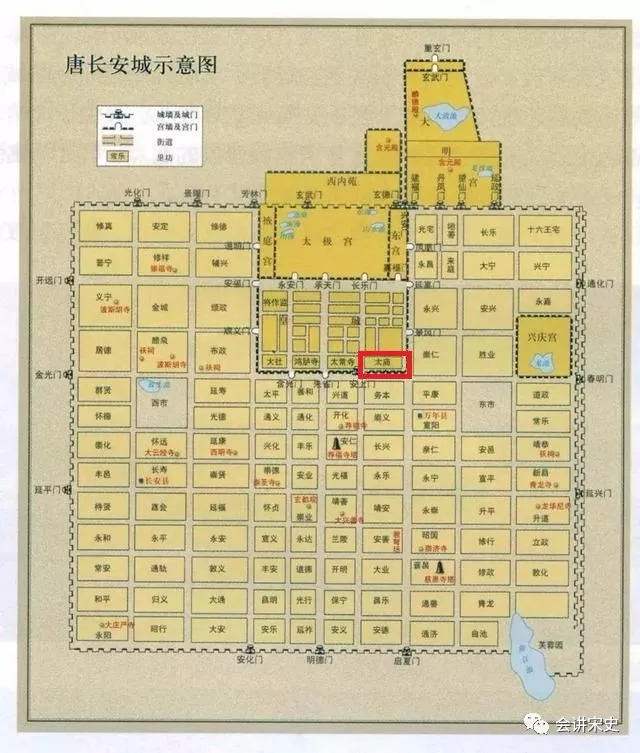

《南宋临安城考古》太庙东围墙御街路面 南宋太廟與周圍環境的關係,有必要結合唐代、北宋的情況進行考察。在唐代,太廟位於承天門街之東第七橫街之北,[49]也就是皇城的東南角。長安的皇城是封閉的空間,位於其內的朝廷衙署、太廟、社稷壇等與京城的生活空間並沒有交集。到了北宋,情況已經有所不同,朝廷衙署、太廟等設施不再與民居、店鋪截然分開。據《東京夢華錄》記載,太廟位於御街以東的第二甜水巷,太廟以西是韓絳家的宅第、審計院,位於第二甜水巷以北的第三甜水巷有熙熙樓客店、高陽正店等,位於第二甜水巷以南的第一甜水巷有觀音院。[50]周邊環境不時干擾到太廟祭祀,慶曆三年 (1043) 九月,侍御史趙及上奏:「太廟、后廟,近日居民,當告祭時樂作,其外或有哭聲相聞,於禮非便。請徙其民。」對此,仁宗「詔令遇行事時,權止哭泣,勿遷之」。[51]雖然仁宗沒有下令遷走太廟附近的居民,但是民居抵近太廟、兩者互有影響的事實顯而易見。《宋會要輯稿》還記載: 慶曆六年十二月二十八日,太常禮院言:「天子宗廟皆有常制。今太廟 之南門立戟,即廟正門也。又有外墻,置櫺星門,即漢時所謂壖垣,乃廟之 外門也。昨所建面西墻門,元在通衢,以止車馬之過廟者,其臣僚下馬宜勿 禁。」從之。初,知宗正丞趙恭和言:「今廟壖短,而去民居近,非所以嚴 宗廟,請別為複墻,以甓累之。」故又設面西之門,然而非制也。[52] 朝廷因為太廟與民居臨近而不得不建「非制」的墻門,以阻隔經過太廟的車馬,可見禮儀空間與生活空間的緊張關係。

唐长安太庙位置示意图 到了南宋,由於臨安的規模比東京更小,並且未經過大規模的營建,因此在地理上各區塊的功能愈加模糊,禮儀空間與其他空間的緊張關係加劇,太廟的空間擴張在某種程度上是與周圍的官署、倉庫、民居、神祠爭奪土地的過程。紹興十六年 (1146) 太廟的拓展,一方面是「依兩浙轉運司所申,展套倉屋」,另一方面又將墻外的道路「隨宜掇移,修蓋神廚等屋」。[53]景定五年 (1264),太廟又進行了擴建,「以垣南民居逼近,厚給之直,令徙他處,即其地作致齋閤子四十四楹,前窾墻為小門,又斥糧料院、白馬神祠,依山拓地為廟堧」。[54] 臨安緊張的用地狀況對國家祭祀禮儀及其空間的影響,在御街也有突出表現。御街並非皇帝行禮之處,但是對皇帝大禮的實施效果甚為重要。皇帝大禮的意義在於向民眾傳遞君權神授的觀念,然而,能夠親眼目睹皇帝祭祀昊天上帝的人畢竟有限,京城民眾主要是通過在幹道兩側觀看盛大的禮儀隊伍的行進,來感受皇權的威嚴。職是之故,從唐到北宋,皇帝大禮的鹵簿規模越來越大。[55]唐代長安的主幹道是朱雀門街,從皇城正南門朱雀門通往京城正南門明德門。在北宋東京,御街連接著宮城正南門宣德門與外城正南門南薰門,承擔了主幹道的角色。與北宋不同的是,南宋臨安的御街卻是「自和寧門外至景靈宮前,為乘輿所經之路」,[56]這與宮城位於臨安城南部有關。因為景靈宮建在遠離宮城的臨安城西北角,連接宮城、太廟、景靈宮的道路也就變得重要。臨安御街的另一反常之處,在於它並不是一條筆直的路:「南起和寧門,直北經朝天門,略轉西直北經衆安橋、觀橋,過觀橋北後折西,一路西行,經新莊橋到達景靈宮。」[57]

臨安的御街不僅在起止地點、曲直程度上與長安的承天門街、東京的御街不同,寬度也明顯不如。根據考古實測的結果,長安承天門街的寬度在150 至155公尺之間。[58]東京御街沿途已有不少遺址得到了勘探,[59]但是御街的寬度由於現今開封中山路兩側建築所壓而未能探明。[60]在文獻記載中,東京的御街寬約二百步。[61]臨安御街的某些地段已經進行了考古發掘,考古工作者推測,和寧門至朝天門段、朝天門至觀橋段的寬度在十公尺開外,觀橋至景靈宮段更窄。[62]這對南宋大禮中車輅、鹵簿的使用著實有不小影響。 建炎二年 (1128) 冬至,高宗在揚州舉行祭天禮儀時,鹵簿只有一千三百五十五人。[63]在紹興元年、四年、七年、十年的明堂親享中,「止用常日儀衛」。[64]此時的鹵簿規模,比起北宋差距甚大:天聖六年 (1028)《天聖鹵簿記》編定之後,南郊親祭的鹵簿達到了二萬六十一人;皇祐二年 (1050),北宋皇帝第一次舉行明堂親享,明堂鹵簿確定為一萬一千八十八人。[65] 隨著南宋政權的穩定,從紹興十三年 (1143) 的南郊親祭開始,禮儀隊伍的規模有所增加,但是並未恢復到北宋的規模。對禮儀隊伍的規模和形式構成來說,御街的狹窄始終是一個重要的制約因素。紹興十三年的南郊鹵簿達到了一萬一千二百二十二人,這與北宋建隆四年 (963) 南郊親祭的儀仗人數相同,[66]然而御街對車輅、鹵簿的使用還是造成了很大影響。《建炎以來繫年要錄》對此有所記載:「禮官以行在御街狹,故自宮徂廟不乘輅,權以輦代之。」[67]《中興禮書》對此事有更加詳實的記錄,紹興十三年三月,禮部侍郎王賞上奏: 將來郊祀大禮,前二日朝獻景靈宮,前一日朝饗太廟,依禮例,合排設鹵 簿、儀仗、車輅。緣今來行在街道與在京事體不同,所有將來車駕詣景靈 宮、太廟,欲乞權依在京四孟朝獻禮例,服履袍,乘輦赴逐處。行事日,服 袞冕行禮,俟太廟行禮畢,依自來大禮例,排設鹵簿、儀仗,皇帝服通天 冠、絳紗袍,乘玉輅詣青城齋宮。[68] 高宗對這一方案予以認可。同年閏四月,禮部、太常寺又對玉輅的經行路線進行了規劃:「將來車駕詣太廟行禮畢,依儀,皇帝自太廟櫺星門外乘玉輅,入行宮北門,由大內出行宮南門,依先降指揮,經由利涉門至青城齋殿門外降輅。」[69]五輅是玉輅、金輅、象輅、革輅和木輅,天子出行祭祀時乘坐玉輅,其他四種車輅也一併前往,就如同鄭玄在注釋《周禮•春官•典路》「凡會同軍旅,弔於四方,以路從」時所說的那樣:「王出於事無常,王乘一路,典路以其餘路從行,亦以華國。」[70]紹興十三年製造的玉輅軸長為十五尺三寸,[71]也就是接近五公尺的樣子。因為御街狹窄,皇帝乘坐玉輅的路段僅限於太廟至南郊間,從宮城赴景靈宮行朝獻之禮,從景靈宮到太廟行朝享之禮,都是乘輦前往。這一做法後來一直延續:「故事,祀前二日詣景靈宮,皆備大駕儀仗、乘輅。中興後,以行都與東都不同,前二日止乘輦。次日,自太廟詣青城,始登輅,設鹵簿。自紹興十三年始也。」[72]

即便使用玉輅、鹵簿的地段僅限於太廟至南郊,為了確保玉輅、鹵簿能夠順利通過經行路線,還是需要拆除沿途兩邊的建築以拓寬路面。兵部為此於紹興十三年 (1143) 閏四月上奏:「將來郊祀,皇城南門外至利涉門經由道路,欲依太廟已拆街道丈尺,曉示官私去拆,送部同殿前司、禁衛所、臨安府相度,申尚書省。」[73]從兵部的奏請可知,太廟附近的御道兩旁此前已經進行了拆除工作。宮城南門後來稱為麗正門,利涉門則更名為嘉會門,其間的路段不算御街的一部分,但是因為皇帝南郊親祭時經行此地,所以仍然面臨拓寬的問題。在這種情況下,兵部要求相關部門商討此事。經過高宗批准,此事「下兵部、殿前司、主管 禁衛所、車輅院,看詳有無妨礙去處」。[74] 在紹興十三年 (1143) 的南郊親祭中,鼓吹的引導形式也受到了御街規模的制約。該年八月,禮部、太常寺上奏:「將來郊祀大禮,車駕前後部並六引,合用鼓吹。令、丞已下至執色人,共八百八十四人,並指教使人一名,前後擺拽導引,作樂應奉。依在京例,並合騎導。竊恐今來經由道路窄狹,擺拽擁遏,難以騎導。今相度,欲乞止令步導。」高宗對此表示同意,鼓吹由騎導改為步導。[75] 紹興十三年 (1143) 以後,我們依然可以通過臣僚的奏請,看到禮儀隊伍所經道路的狹窄對車輅、鹵簿使用的影響。紹興二十二年十月,幹辦車輅院張公立向朝廷反映,車輅院曾經設在太廟以北,高宗南郊親祭前兩天去景靈宮朝獻時,車輅院將五輅排設於太廟幕屋,待高宗完成太廟朝享後,即可坐上玉輅奔赴圜丘。後來,車輅院遷移至利涉門外的冷水塢口,「若依例,前二日駕馭五輅,守利涉門,入麗正門,經由大內,於幕屋排設。竊緣街道窄隘,轉彎掉圓,遲慢緩急,有礙駕路」,因此建議在南郊親祭前三天將五輅排設在太廟幕屋,最終得到了朝廷的認可。[76]紹興二十八年八月,臨安府在申奏時提到:「排辦郊祀大禮五輅、大象,舊例經由內中往詣青城,所有和寧門裏至麗正門內一帶妨礙屋宇,合權去拆,及填疊渠海,鋪築道路。」[77]由此可見,在此之前,為了使車輅、鹵簿順利通過,宮城內的屋宇若有妨礙,也不得不進行拆除。

儘管大禮之前時常要拆遷所經道路兩旁的房屋,以確保車輅、鹵簿順利通過,實際上南宋鹵簿的規模小於北宋。紹興十三年 (1143) 的南郊鹵簿有一萬一千二百二十二人,紹興十六年,「始增捧日、奉宸隊,合一萬五千五十人」,[78]達到了南宋南郊鹵簿規模的頂峰,但是仍然少於北宋天聖六年 (1028) 後的南郊鹵簿人數。紹興十六年至二十八年間,南郊鹵簿規模保持不變。孝宗於隆興二年(1164) 南郊親祭前下旨:「除事神儀物、諸軍賞給依舊制外,其乘輿服御及中外支費並從省約。」於是,南郊鹵簿在紹興二十八年的基礎上減半,也就是六千八百八十九人。[79]乾道六年 (1170) 重新使用金輅、象輅、革輅、木輅和大輦後,鹵簿人數並未發生變化:「乾道六年之郊,雖仍備五輅、大安輦、六象,而人數則如舊焉。自後,終宋之世,雖微有因革,大抵皆如乾道六年之制。」[80]明堂鹵簿小於南郊鹵簿,紹興三十一年高宗親享明堂時,在紹興二十八年南郊鹵簿的基礎上減去三分之一,達到一萬一百四十人。[81]南郊鹵簿減少後,明堂鹵簿的規模亦有縮小,《宋史•儀衛志》:「若明堂,則四輅、大安輦皆省,止用三千三百十九人。」[82]即便如此,對禮儀隊伍來說,所經道路也不寬敞,更何況官民的侵街現象依然嚴重。例如,淳熙三年 (1176) 十二月,孝宗下詔:「臨安府都亭驛至嘉會門裏一帶,居民舊來侵佔官路,接造浮屋,近緣郊祀大禮拆去,旋復搭蓋。如應日前界至,且聽依舊;其今次侵展及官路大段窄狹去處,日下拆截。其餘似此侵佔去處,令本府相度,開具以聞。」[83]看來,皇帝南郊親祭前,仍然需要經常性地採取措施,以解除侵街現象對大禮尤其是車輅、鹵簿的干擾。

[1]潛說友,《咸淳臨安志》卷一三,〈宮觀〉,頁3481。 [2]東太一宮、西太一宮、中太一宮、北太一宮分別建成於太平興國八年 (983)、天聖六年 (1028)、熙寧四年 (1071)、重和元年 (1118),見李燾,《續資治通鑑長編》卷二四,太平興國八年五月丁巳條,頁545;卷一○六,天聖六年九月辛丑條,頁2481;脫脫等,《宋史》卷一○三,〈禮志六〉,頁2508;王應麟,《玉海》(南京:江蘇古籍出版社;上海:上海書店,1987,據清光緒九年浙江書局刊本影印),卷一○○,〈政和北太一宮〉,頁1832。 [3]禮部、太常寺,《中興禮書》卷一三四,〈太一宮四〉,頁476。 [4]潛說友,《咸淳臨安志》卷七八,〈寺觀四〉,頁4058。 [5]禮部、太常寺,《中興禮書》卷一三一,〈太一宮一〉,頁466。 [6]潛說友,《咸淳臨安志》卷一三,〈宮觀〉,頁3481。 < |