|

一 我已过了一个甲子。就自己的生活而言,我感到人生把握不易。就自己的学业而言,我进入史学专业可以说是偶然的。1953年高中毕业,那一年高考仍考八门课,志愿仍是理工农医文可以交叉着填。正逢第一个五年计划开始,为了建设祖国,同学们大多报考工科,我也这样想。可是,由于一个特殊的原因,我一气之下全部报了文科。那年志愿的填报非同往常,第一志愿是一个学校三个专业,第二、三、四志愿都是一个专业三个学校。我第一志愿是北京大学,三个专业,未加思索填了文史哲。这样,我就考入了北大历史系。 在北大学习,从一年级开始,授课的几乎都是有学问的老师,他们给了我很大影响,如教中国史的张政烺、汪篯、邓广铭、许大龄、陈庆华,教世界史的胡钟达、齐思和、杨人鞭、张芝联,以及教历史文选的商鸿逵等先生。有些课是请校外专家来讲授的,教“原始社会史与民族志”(当时已不提“人类学”)的是林耀华先生,教“考古学通论”的是夏鼐先生。大约就在入学后不久,当时的高教部选定1953年这届的北大物理系和历史系学生作为五年制的试点班,于是我们从三年级起分专门化进行学习,我被编入中国近代史组,邵循正先生为我们开了“中国近代史史料学”和“1840一1894年中国对外关系”两门课。在分了专门化以后,在老师的指导下,三年级写一篇论文,四年级写一篇论文,五年级写毕业论文,从而得到专业研究的初步训练和实践。 分了专门化以后,中国近代史组不到十人,邵先生讲课便比较深入了。我很喜欢听他讲中国近代史史料学。每次上课,他总是把一两叠西文书放在讲台上,然后一本本进行介绍。他当时身体已显得孱弱,常用手支撑着讲台,发音很细,可是我静心地听着、记着。而且,我在心底里记下了史学研究必须从史料出发,必须广泛地掌握史料,必须注意发掘新的史料,然后据史料弄清史实,据史实研讨史事。 现在回想起来,我们班上有些同学在大学时代已经有了研究方向,可是我当时兴趣较广,自己想专治何史尚不明白。有的同学就已定的方向去请教相关的教授,我只是有时与一两位同学相约随意去拜访教授。多年以后我才知道自己失去了一个求学入门的好机会,常常引以为憾。本来这个缺憾并非不能弥补,因为从1954年起已开始招收研究生,我是很想报考研究生的。可是到1958年毕业时正值反右以后,那年研究生停招。 大学毕业后,我被分配到内蒙古大学历史系。开始编在中国近代史教研室,接着大跃进集体编写《内蒙古革命史》,完后不久就转入新建的蒙古史研究室。我的基础是中国近代史,便开始从事内蒙古近代史的研究。但从1964年起,室内又组织六人编著《内蒙古史纲》,室主任生病住进医院,让我代为主持编写工作,我便开始学习古代蒙古史以及北方民族史。1966年春,韩儒林先生调到内蒙古大学任副校长,主管研究室的工作,我有了一位可以直接请教的老师。可惜历时短暂,不久就发生文化大革命了。等到1971年大学开始招收工农兵学员以后,研究室人员便集中力量做了《元史》点校本的校勘工作,直到1973年基本完成。我在这项工作中研读元史,同时逐渐掌握古籍整理的一些方法,并开始把研究的注意力集中到了元史。 元史是中国的断代史之一,但它与多数断代史有所不同。元代是蒙古族皇帝君临全国的朝代,也是中外关系特别是中西关系大有发展的时代。元代史事在蒙古语等少数民族语言以及波斯语等外国语言的文献中留下了重要的记载。这样,研究元史需要掌握蒙古、波斯等语文,至少要有一些了解,并懂得怎样利用有关文献。又,蒙古的三次西征,成吉思汗及其继承者的声威远播,引起后来世界各国学者的注目,国际上蒙古学成果累累,要掌握它们还必须学好现代外语。因此,治元史者比诸一般治中国古代史者在语言上要求更高一些,在研究方法上似乎也更复杂一些。甚至元代的中文文献也有其特点,其中一部分是用所谓硬译公牍文体书写的,不能按一般的古文读通。为了研究元史,我在这些方面做过一些努力,但起步已晚,难以达标,成绩有限。 正当致力于元史研究的时候,1979年我从内蒙古大学调到了杭州大学。抵杭大报到以前,我在南京大学工作了半年,使得我有机会就近向韩儒林教授问学,也同韩先生的弟子们切磋讨论,向他们学到不少东西。我特别要提到陈得芝先生,他曾给了我许多启示和帮助。还有姚大力、刘迎胜两位,当时他们是研究生,比我年轻,但是我从他们身上看到史学界新生力量的崛起,备受鼓舞。在我到杭大任教以后,我一直同“韩门弟子”保持着密切的学术联系。他们治元史,一般也兼及北方民族史或中西关系史,同他们叙谈往往颇觉投机契合。

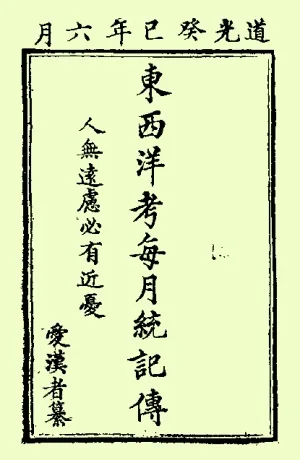

(1990年代的博士论文答辩合影。前排左起:魏良弢、黄时鉴、蔡美彪、丁国范、陈得芝,后排左起:尚衍斌、刘迎胜、姚大力、高荣盛、华涛。) 从80年代中期起,我渐渐把教学和研究的主要精力转向古代中西关系史。这大体上有两个原因:一是元代的中西关系特别发展,它引起了我的浓厚兴趣,后来因教学工作需要,我便上伸下延,在杭大开设了中西关系史课程;二是元史研究的一些方法可以直接移用于中西关系史的研究,教学过程中我发现饶有兴味的研究题目,很容易便钻了进去。自1993年春天起,沈善洪学长让我助他经管新成立的杭州大学韩国研究所,我又做了一些中韩关系史的题目,并导致我将研究中西关系史的视角延伸到东西交流史。现在回头一看,近十余年来,中外关系史反而成了我的主要的研究领域。最近,我有机会出版一本文集,自选了二十七篇文章,其中八篇属于各代中外关系史的具体问题,四篇属于马可波罗研究,三篇属于中伊(朗)关系史,五篇属于大航海以来中欧关系史,七篇属于中韩关系史,题为《远迹索心契——东西交流史论稿》。 除了研究一些题目,我一直在酝酿写一部《中西文化交流史纲》。十余年来,为本科生、硕士生、博士生讲授这方面的选修课、研究导论、方法与个案,不断积累起一些心得和认识。我想在前人论著基础上,做一次新的综合,而且将自己的心得和认识写出来。原来已有的几部著作看来都已经有些陈旧,当然我要超越前人,自立“清规”,亦殊非易事。我主编的《解说插图中西关系史年表》已经在1994年出版,那是我编写《史纲》的前行基础工作。也许在进入2000年的时候,《史纲》可以问世。 《史纲》的编著已经酝酿了很久,至今未能完稿的原因之一是不断有一些研究课题引起我强烈的兴趣,心有旁骛。例如,1993年秋天我在哈佛—燕京图书馆见读三十九册《东西洋考每月统记传》,导致我花了一年半时间对它进行整理和研究。现在,此刊的影印本已在1997年由中华书局出版。我对它一见倾心,难以割舍,不仅因为它本身在中国出版史、报刊史和新闻史上的重大价值,而且因为它在中西文化交流史上的特殊意义。我相信,此刊的整理影印当会对新教教士入华与中西文化交流这段重要历史的深入研究起到推动的作用。

为了整理《东西洋考每月统记传》,我必须对此全套刊物细加研究,并深入涉及进入19世纪以后欧美新教传教士在华的传教活动与文化事业。现在我感觉到,与80年代以来中国学界对明清之际耶稣会士入华的研究相比,人们对新教传教士在华活动的研究显得颇为薄弱(也已有若干成果)。但是,这项研究宜当引起更大的注意,至少宜当引起与耶稣会士入华同样的重视。第一,它本质上是明清之际耶稣会士在华活动在新的历史条件下的继续、变化和发展,而其内容更加丰富,影响更加深广。第二,它的活动及其影响一直延续到近代以至今天,包括文化教育的许多方面,甚至及于中国的语言和文字。第三,它留下了极为丰富的中西文资料,有待我们进行发掘、整理和研究,并有可能在此基础上提出一些新研究课题,或对一些历史问题作出新的解释和判断。 1997年,我指导的三位博士生同时通过论文答辩,取得了博士学位,我颇感欣慰。三篇博士论文是:徐海松的《清初士人与西学》、龚缨晏的《鸦片入华与对华鸦片贸易(迄于1840年)》和莫小也的《17—18世纪传教士与西画东渐研究》。在指导研究生的过程中,我的学术注意力既要引导学生走到中外关系史研究的前沿,又要追踪着各篇博士论文选题的内容。我自知学识有限,为了给学生以切实的帮助,必须不断充实自己,这也花费了我大量的精力和时间。但我乐在其中,这使我享有教学与研究相辅相成的旨趣和成果。我脑子里积累了许多可做研究的题目,但我自己不可能把它们一一做出来,我想培养好研究生,他们年纪轻,他们可以完成更多更大的课题。

二 我在不断的教学实践中将中外关系史的内容定为:一、国家或民族之间的关系;二、民族或者人民的迁徙和交融(人种、语言、习俗等);三、中外通道的开辟和交通的方式;四、经济与物质生活方式的交流,生物的传播;五、文化与精神生活方式的交流(语文、传说、宗教、思想、科技、艺术、文学等)。东西交流史的内容也大体相当。如此看来,这门专史几乎是包罗万象的。在这样学术领域做研究工作,自然有它自身的一些特点。

前面已经提到,史学研究(不是史学理论研究)工作的一个基本要求是必须从史料出发。古代中外关系史史料的特点是丰富、分散、语种多、新材料层出不穷。史料方面的这种特点向我们展示了广阔的学术前景,同时要求我们下很大的功夫。不过,在具体研究方向确定以后,语言的要求仍有一定的范围,经过努力是可以达到的。 一般说来,治史的学人都注意到大量地详尽地占有史料,这是毫无疑问的。但是,若要将自己的研究工作推向前沿,就更需注意陈寅恪先生的如下一段话:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”(《陈垣敦煌劫余录序》)由于中外关系史几乎包罗万象,我们必须密切注意和善于运用新材料。 就行将终结的20世纪中国而言,出现了哪些新材料呢? 20年代时,王国维以为,自19世纪末以来,由新材料做出新学问者有五,即殷墟甲骨、流沙坠简、敦煌文书、内阁档案、四裔遗文。这五方面的研究,至今仍在发展中。现在已临20世纪之末,我们回头来看,新材料又增加了许多。我想至少又可以列出以下五个方面:史前遗存、历代考古、清代档案、海外文献、外销遗物。囿于专业与闻知,缺漏与不当之处,在所难免,请读者匡正。 以上这些新材料在不同程度上都与中外关系史的研究有关。史前遗存也有关吗?是的。在人类起源问题上,在对中国境内发现的古人类、古生物的研究中,就存在“中外关系”的问题,当然,这是属于史前范畴的问题。敦煌这个宝库当然更大有关系。我们在撰写《中国烧酒的起始与中国蒸馏器》、《佛国寺双塔与中国古塔的比较研究》和《马可波罗与万里长城》等文章时,为了深入讨论某些问题,都从敦煌的壁画与文献中找到了重要的论据,从而体会到这种新材料在研究中具有无与伦比的潜力和潜质。 至于“海外文献”,我想在这里多说几句。“海外文献”可以分为两类:一类是长时间内陆续流存在海外的中国文献,这已较多地引起中国学人的注意,尤其是海外保存的珍本和特藏,一旦用于研究,往往会使研究的课题获得新的进展,甚至出现重大的突破。例如19世纪在华新教传教士的中文著作,哈佛大学哈佛—燕京图书馆的特藏共达七百零八种(个别著作刊于20世纪),其分类包括教义通论、圣经、神学、礼仪与传教士、教堂历史与传记、史地、人文科学、社会科学、科学与技术、生理学与医学,等等。若要研究19世纪初以来的中西文化交流,这无疑是一个资料的宝库。 另一类“海外文献”主要是指大航海以来西方人士撰写的有关中国的西文著作。这类文献当然在海外有很多的收藏,但是如果就一座图书馆的收藏量而言,北京图书馆与上海图书馆可以说都居于前列。据1949年出版的北堂书目,当时入目的书籍是四千一百零一种。这批图书一直保存在北京图书馆,据说近年已进行查核,极少缺失。上海图书馆在1992年出版了《上海图书馆西文珍本书目》,收有书籍一千八百三十一种,这两批西文藏书,大多数与中国有关,有的即使没有直接关系,但既已流藏中国,它本身已构成中西文化交流史的内容。现在的问题是,这样珍贵的文献宝藏如何使从事研究的学人得以阅读利用。在今日神州,学子们常有读书难之叹,盼藏馆不断有所改进,以利学术。这类“海外文献”,海外某些图书馆收藏亦丰,而且检索阅读的条件胜于国内。例如美国波士顿、纽约、华盛顿和明尼阿波利斯等地的一些图书馆均有可观的收藏。又如伦敦大学东方与非洲学院图书馆的迄至1850年关于中国的西方书籍特藏,共六百五十四种,虽其数量远不及北图与上图,但已全部做成缩微胶片,为学人检读提供了方便条件。 所谓“外销遗物”,主要是指历代中国对外贸易(包括“贡赐”)中出口的物品。历史上,作为中国出口商品中最具特色、最受重视、最有影响的是丝绸、瓷器和茶叶。早在60年代,夏鼐先生已根据到那时为止发现的中国古代丝织品的遗址地点,从长安到西亚的哈来比、杜拉欧罗波和帕尔米拉,画出了一幅丝路简图,图中的路线正好同依据文献研究出来的丝绸之路相吻合。后来出土的丝绸遗物,使这幅地图不断充实起来。1967年,在北高加索莫谢瓦亚•巴勒卡墓葬中出土一百四十三件丝织物,其以东的哈萨乌特墓出土六十五件,据研究,属于安国的产品占百分之六十,中国的与拜占廷的各占百分之二十,年代可断在8—9世纪。70—80年代,在欧洲,远在波罗的海沿岸的比尔卡和什切青也发现了中国古代丝织物。从大航海时代起,丝绸仍然是中国向欧美销售的主要商品之一,迄今在欧美的许多博物馆里还保存着不少藏品。 与丝绸相比,在重要的外销物品中,茶叶的遗存极少,因为它是一种不能存留的消耗品。可是,也有偶然被保存下来的。例如从1986年起瑞典哥德堡水下考古学会连续数年对1745年触礁沉没的“哥德堡号”沉船进行打捞作业,在打捞出来的物品中就有三百多吨中国茶叶。由于这些茶叶当年经过紧压处理和密封包装,沉到海底后又因泥沙覆盖而没有受到氧化,其中有一部分居然在打捞出来后还可以饮用。1992年瑞典驻华大使在杭州访问中国茶叶博物馆时曾将一包二百多年前“哥德堡号”船上运载的茶叶赠送给该馆,现已成为该馆珍贵的收藏与展品。1994年我在美国庇博岱•伊塞克斯博物馆考察该馆所藏装茶木箱时,在一只木箱内见到还残存一些茶叶,若据箱上的标识,那是19世纪的Hyson Skin,即皮茶。这些茶叶的残存很少,但它们使中西茶叶贸易的历史倍加生动。 在古代中国三大出口商品中,瓷器的遗留最为丰富,因为从唐代起,它的出口数量最多,最容易保存下来,而且最具有艺术方面的观赏价值。本世纪中,在古代中国陶瓷的海上输出地点,包括东北亚、东南亚、南亚、西亚、中亚、北非、东非各地,不断有实物出土,早已引起陶瓷收藏家、鉴赏家和一些历史学家的注意。进入70年代以后,不仅埋有中国陶瓷的陆上遗址继续增加,而且与中国瓷器有关的海洋考古取得了重大的进展。遗憾的是,除了个别的成果如1976一1977年在韩国新安海域所打捞的中国沉船上的瓷器以外,中国学术界所知甚少。1997年我写了《从海底射出的中国瓷器之光》一文,集中介绍80年代哈契尔的两次沉船打捞业绩,旨在唤起国人的注意。在该文结尾时,我写道:“总之,哈契尔的两次沉船打捞向人们展示了一笔丰富的文化遗产,使许多历史学家、艺术史家、陶瓷收藏家、古玩商人和一般民众分享了一次人类艺术创造和交流的巨大成果,而且在惊讶和激赏之余引发深邃的沉思和隽永的回味。瓷器是中国伟大的创造之一,它在世界物质文明史上占有重要的位置,它曾是中外贸易史上历时久远的重要商品,也曾是中外文明交流的辉煌使者。哈契尔的打捞业绩,使沉没于海底的大量中国瓷器放射出绚丽夺目的光彩,这是文明之光,闪耀在全世界,具有永恒的、与世长存的魅力。” 18、19世纪的中国外销瓷器,现在仍然被大量收藏在欧美的博物馆与私人收藏家手中。随着80年代以来中国再一次打开国门,面向世界,世人的目光也再一次注视中国,这在文化艺术界的表现之一就是不断有西方的博物馆举办中国外销瓷器展览会,同时有不少研究中国外销瓷器的著作问世。其中,那种被称为“洋彩”的中国外销瓷十分引人注目。“洋彩”就是按照欧美商人的定货及其所提供的形制、图样和色彩而专门制作的中国外销瓷器。由于当时是外销产品,今天国内已属罕见,但欧美却有不少收藏。对于中国外销瓷器的研究虽已有人涉及,但尚待深入,而对于“洋彩”的研究在国内还几乎是空白。这是中外物质文化交流史的光辉篇章,宜当引起国人的重视。(未完待续)

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|