| 编者按:刘进宝老师的新书《敦煌学记》出版。我们选取了其中的一节《她已将生命融入了敦煌——读樊锦诗自述<我心归处是敦煌>》,先来一睹为快吧!

作者与樊锦诗在日本京都大学(2015年) 1984年1月3日,《光明日报》发表了报告文学《敦煌的女儿》,宣传了樊锦诗坚守大漠的事迹,使樊锦诗成了家喻户晓的人物。从此以后,就像“敦煌守护神”是常书鸿的符号一样,“敦煌的女儿”也成了樊锦诗的符号和专称。

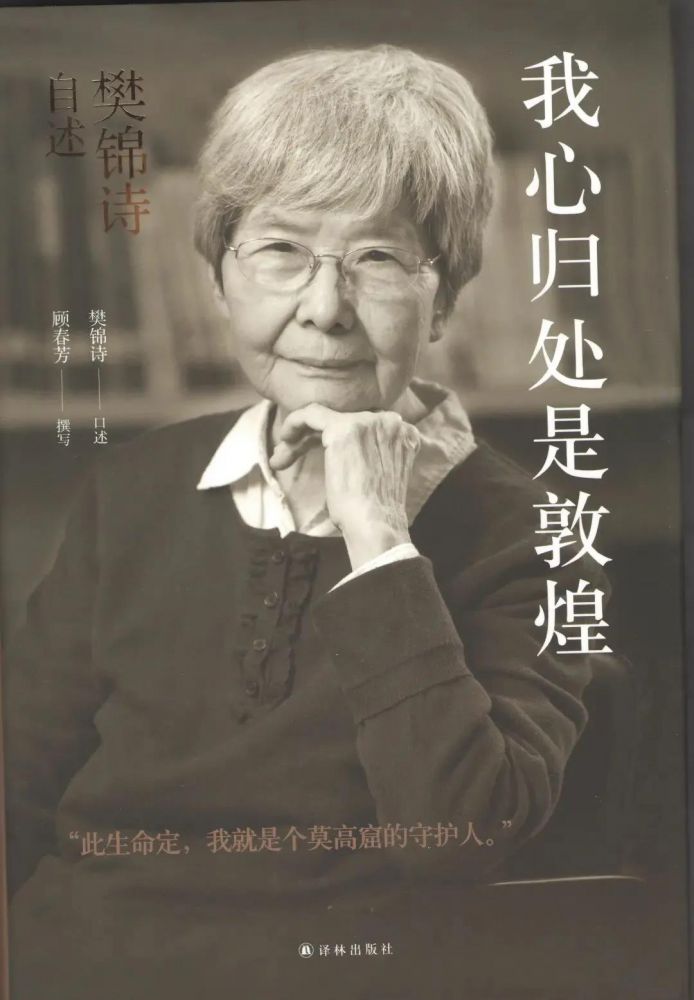

从1963年北京大学考古专业毕业被分配到敦煌,樊锦诗一直坚守在莫高窟,将自己的一生献给了敦煌,成了一代莫高人的代表。2018年12月18日,樊锦诗被中共中央和国务院授予改革先锋荣誉称号,获颁改革先锋奖章,获评“文物有效保护的探索者”。2019年9月17日,又被授予中华人民共和国国家勋章和“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号。 由樊锦诗口述、顾春芳撰写的《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》于2019年由译林出版社出版。对于个人的回忆录或自述,如果能做到“别人看了不摇头,自己看了不脸红”,就算成功了。因为工作的关系,我与樊锦诗先生有多年的接触和交往,读她的自述作品,深觉该书所写非常真实,书中描述的传主与我了解的樊锦诗是一致的。

一 樊锦诗的祖籍是杭州,1938年7月9日出生在北平,从小在上海长大。1958年,考入北京大学考古专业,来到了未名湖畔。当时北大是五年制,1962年8月,大学的最后一年,樊锦诗与马世长等4个同班同学来到敦煌实习。江南姑娘樊锦诗,从小身体单薄、体质差,到敦煌后,由于严重的水土不服,加上营养也跟不上,无法在敦煌坚持实习。不到三个月就带着实习考察的资料离开了敦煌。 1963年大学毕业分配时,樊锦诗没有想到自己被分配到了敦煌,因为去年敦煌实习时,就因为水土不服而提前离开了,现在,她更不想去敦煌。一方面自己的身体确实差,另方面她已经有了男朋友,就是同班同学彭金章,而彭金章被分配到了武汉大学。但系领导找她谈话,“还是希望我能够去敦煌,因为敦煌急需考古专业的人才,希望我和马世长先去,北大今后还有毕业生,过三四年再把我替换出来”,(《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》第53页。以下引用本书只注明页码)当她将分配的去向告诉父母后,父亲以“小女自小体弱多病”为由给学校和系领导写了一封信,希望学校改派樊锦诗的工作单位。但樊锦诗没有将父亲的信转交上去,当时大学生的志向,就是服从分配,报效祖国。“我自己已经向学校表了态服从分配,如果这时候搬出父亲来给自己说情,会给院系领导造成言而无信的印象,这样的做法很不妥当。所以这封信我没提交。”(第53页) 就这样,樊锦诗被分配到了敦煌文物研究所,来到了西北边陲大漠戈壁中的莫高窟。当年的莫高窟几乎与世隔绝,敦煌县城与莫高窟相距约25公里。没有汽车等现代交通工具,从莫高窟去敦煌县城,一般都是坐牛车或者步行,要走大半天的路。上世纪60年代敦煌的生活非常艰苦,大家住土房,喝咸水。敦煌的冬天又特别冷,气温一般在零下20摄氏度左右,宕泉河的河水冻结成厚厚的冰层,日常用水都得凿开冰层,取水烧水。就是在这样艰苦的条件下,研究人员在保护修复文物的同时,还要临摹壁画、调查内容题记等,或查找资料、研究文献。 当时敦煌文物研究所工作人员的生活用水,不论是饮水、做饭,还是洗衣、洗头,用的都是宕泉河里的苦咸水。深色的衣服晾干后,上面泛着一道道的白渍。职工的住房都是土做的,土地、土墙、土灶、土炕、土桌、土凳,由于土质干燥疏松,地上永远是扫不完的尘土。 莫高窟艰苦的生活,使樊锦诗犹豫、仿徨,是否能坚持下去?每到夜深人静的时候,她就感到孤独。“我常常感觉好像整个世界都把我忘记了,北大把我忘记了,老彭也把我忘记了。”(第160页) 由于“文革”的爆发,那个“三四年后调离敦煌”的许诺自然无法实现了,但生活还得继续。1967年1月15日,樊锦诗和彭金章在武大结婚了。1968年,樊锦诗在没有任何亲人的陪伴中,在敦煌生下了第一个儿子。由于和彭老师两地分居,她无法照料孩子,就将孩子送到彭老师河北老家的姐姐家。如果说,生活的苦难还可以想办法克服的话,“最痛苦的是骨肉分离。常先生后来的遭遇大家也都知道,前妻走了,他只能独自带着两个孩子在莫高窟生活。莫高窟人的命运都非常相似,只要你选择了莫高窟,似乎就不得不承受骨肉分离之苦”。(第128页) 就在樊锦诗最艰难的时候,她的父亲于1968年由于受批斗而不幸离世。父亲走后,樊锦诗一直在思考和追问:我应该如何生活下去呢?如何在这样一个荒漠之地,继续走下去?这时她想到了常书鸿,想到了段文杰,他们与自己一样,也同样经历了骨肉分离的痛苦。这也许就是莫高窟人的宿命,无人可以幸免。 樊锦诗在犹豫,在仿徨,“那段时间我反复追问自己,余下的人生究竟要用来做什么?留下,还是离开敦煌?”她想到了丈夫,想到了儿子,想拥有一个完整的家庭。也想成为一个好妻子、好母亲。她的内心是痛苦的,思想斗争是复杂的。经过痛苦的思想斗争,尤其是“经过了与莫高窟朝朝暮暮的相处,我已经感觉自己是长在敦煌这棵大树上的枝条。离开敦煌,就好像自己在精神上被连根砍断,就好像要和大地分离。我离不开敦煌,敦煌也需要我。最终我还是选择留在敦煌”。(第138—139页) 当樊锦诗决定留在敦煌时,她就意识到:“此生命定,我就是个莫高窟的守护人”。“敦煌的女儿”诞生了。樊锦诗说,“我已经习惯了和敦煌当地人一样,日出而作,日落而息,年复一年,日复一日地进洞调查、记录、研究。我习惯了每天进洞窟,习惯了洞窟里的黑暗,并享受每天清晨照入洞窟的第一缕朝阳,然后看见壁画上菩萨的脸色微红,泛出微笑。我习惯了看着洞窟前的白杨树在春天长出第一片叶子,在秋天又一片片凋落”。(第139页) 二 上世纪70年代末,改革开放的号角吹响了,1977年恢复高考,1978年在部分高校恢复研究生招生。当年,马世长考上了北大的研究生,离开了敦煌,而樊锦诗“当时正在干校,错过了北大的考研,也再一次错过了离开敦煌的机会。”(第56页)随着“科学的春天”到来,知识分子的地位提高了,可以解决夫妻两地分居的问题。樊锦诗虽然错过了考研,但可以通过调动工作来离开敦煌,与彭老师在武汉团聚。1983年初,樊锦诗有一个调到武汉大学的好机会,当时彭老师非常希望樊锦诗调到武汉,这样既可以解决夫妻分居的问题,又可以将户口迁入武汉,这样既符合了武汉大学教职工家属楼的分配条件,儿子的上学问题也就解决了。所以,彭老师于1983年7月1日给她写信:“锦诗:为配合一项基建工程,文化部文物局要我们派人参加考古发掘。经研究,决定由我带几名学生去突击。本月中旬就动身,时间大约是半年。对此,予民(他们的大儿子)很有意见。……今年下半年,是他初中毕业前的关键时刻,我们都不在,对孩子确实有影响。可又有什么办法?予民看到别人一家一户搬进了家属区,对你不调来很有意见。说:‘妈妈还不调来,要是来了,我们也会有房子。’他还担心明年初中念完时不准毕业、不准升学。因为他的户口不在武汉。”儿子予民也于7月4日写信说:“妈妈,我们学校已考完试,放暑假了。我这次考得不好,英语开了红灯,我很惭愧,也很着急。原想利用暑假好好补习一下。可爸爸又要带学生出去考古,这一走又是半年。妈妈,您哪时候才能调来?您明年一定调回来吧!妈妈,我想您啊……”樊锦诗的姐姐也给她写信:“锦诗妹妹:你究竟准备什么时候调回武汉?你们一家什么时候才能团圆?你那个宝贝儿子(寄住在上海姐姐家的小儿子晓民)越大越调皮,三日两头闯穷祸,谁也管不了。他老不在父母身边,总是个问题呀……”亲人们都给樊锦诗写信,希望她尽快办理调动手续。就在这关键的时刻,樊锦诗又犹豫了,“既对老彭有感情,想念孩子,想去武汉;又对敦煌产生了感情,想留在敦煌,为敦煌干点事。”(第180—181页)再加上这时由敦煌文物研究所主办的首次全国敦煌学术研讨会正在加紧筹备之中,樊锦诗是研究所的副所长,属于省管干部,甘肃省也不想放走她。这样一拖,这次的调动也就不了了之。 1983年8月,中国敦煌吐鲁番学会成立大会和全国首次敦煌学术研讨会在兰州召开。正是在这次会议上,中共中央宣传部部长邓力群将樊锦诗作为新中国自己培养的知识分子代表作了表扬。随后,《光明日报》以《敦煌的女儿》为名,宣传报道了樊锦诗坚守大漠、勇于奉献的事迹。与此同时,甘肃省也在敦煌文物研究所的基础上,扩大编制,提高规格,组建了敦煌研究院,樊锦诗被任命为敦煌研究院的副院长。 虽然敦煌得到了重视,敦煌学成了热门话题,樊锦诗也成了副院长。但生活还要继续,丈夫、孩子需要照顾,夫妻需要团聚。所以,樊锦诗还是希望调到武汉大学与彭老师团聚。但敦煌需要樊锦诗,《敦煌的女儿》也使樊锦诗成了扎根莫高窟的典型和楷模,甘肃省更不愿意放走她。为了解决樊锦诗夫妻两地分居的问题,1986年,甘肃省委组织部、宣传部各派出一位干部,到武汉大学与刘道玉校长商谈,希望武汉大学同意,将彭金章调来甘肃。正是在这种背景下,彭老师没有办法再坚持了,只能表示愿意离开武大。樊锦诗说:“我最感激老彭的就是,他在我还没提出来的时候,自己提出调来敦煌。如果他不提出,如果那时候他拿出他一家之主的威严,也许我就去了武汉,因为我绝对不会因为这件事情放弃家庭,甚至离婚,我没有那么伟大。”(第181页)樊锦诗于1963年大学毕业来到敦煌,1967年1月与彭老师结婚,直到1986年,彭老师才调到了敦煌,全家终于团聚了。常言道:一个成功的男人后面,肯定会站着一个默默无闻的女人。反过来说,樊锦诗的成功,也是因为后面有一个坚强的后盾——彭金章。正如樊锦诗自己所说,“如果没有他的成全,就不会有后来的樊锦诗。”“一般的家庭都会因为(两地分居)这个问题解决不了,最终散了。但是他为我做了让步,放弃了自己热爱的事业,也放弃了自己亲手创立的武汉大学考古专业。”(第182页) 1986年,彭金章调到敦煌后,专业上主持了莫高窟北区的考古工作,生活上与樊院长相互照顾,相濡以沫。 2008年秋天,彭老师患了直肠癌。由于手术治疗很成功,所以彭老师的精神状态一直很好,我们每年都因参加中国敦煌石窟保护研究基金会而见面一两次,彭老师很健谈,我们聊天的范围也很广。 2017年初,彭老师又生病了,经检查是胰腺癌。而胰腺癌一旦发现就是晚期,目前在全世界还没有有效的治疗方法。得知这样的结果,樊锦诗傻眼了,“面对这突如其来的打击,我几乎绝望,浑身无力,实在难以接受”。(196)经过与医生的沟通,“我把孩子们叫来一起商量,最后定下的治疗方案就是:减少痛苦,延长生命,不搞抢救。”(第196页) 正在彭老师病重期间的2017年初,中央电视台的“朗读者”请樊锦诗参与节目,她本来是拒绝的,但彭老师爱看这个节目,就鼓励她去参加。为了彭老师,樊锦诗才决定要上“朗读者”。要上“朗读者”节目,需要将他们的人生总结讲出来。由于他们两位在北大读书时成了恋人,在武汉大学结婚,晚年又一直生活在敦煌,所以彭老师此前就有了“相恋未名湖,相爱珞珈山,相聚莫高窟”的人生总结。当樊院长到北京后,感觉最后的“相聚”不太好,就将其改为“相守”,成了“相守莫高窟”。她回到上海后将改动告知彭老师后,彭老师很赞同,认为改的好。樊院长给我说:这里的“相守”,并不是她和彭老师两个人的相守,而是指一代代莫高窟人的坚守。 2017年7月29日,彭金章先生因病在上海去世,31日上午举行了遗体告别仪式。由于樊院长不让研究院发讣告通知,也坚持丧事一切从简,赴上海参加遗体告别仪式的人很少。由于我和彭金章、樊锦诗先生有长期的交往,平时聊天、联系也比较多。得知消息后,立即赴上海参加彭老师的遗体告别仪式。在赴上海前,专门向浙江大学领导报告了此事,一方面代表浙江大学和我个人敬献了花篮,另方面向樊院长发出邀请,等彭老师的丧事办完后来杭州住一段时间,调整一下心情。 在上海与樊院长相见还是很亲切,她向浙大及我表示感谢,但对我提出到杭州生活一段时间的邀请,只说了一句谢谢! 2017年8月23日,是段文杰先生百年诞辰日,由敦煌研究院主办的“2017敦煌论坛:传承与创新——纪念段文杰先生诞辰100周年敦煌与丝绸之路国际学术研讨会”在莫高窟举行。会议期间,我与樊院长、赵声良有一个多小时的聊天,樊院长主动说到了我在上海邀请她到杭州生活一段的问题。她说:“老彭刚去世一个多月,按道理我是不出来的,但纪念段先生的活动,我又不能不来”。至于我们邀请她到杭州住一段时间,她非常郑重地给我说:感谢浙大的深情厚谊,但她和孩子们商量了,不去杭州,就在上海和敦煌轮流住。然后又专门给我说:“实际上我在上海也住不长,我心里很挂念敦煌。儿子、儿媳妇有自己的工作生活,让他们专门照顾我,总觉得不太好,我这个年纪要去料理他们的生活,我也干不动。我在敦煌简单生活惯了,呆在这里最安心”

段文杰(前)樊锦诗(右)和作者,摄于2006年12月22日

后来樊院长果然如她所言,大部分时间都住在莫高窟。正如樊锦诗自己所说:“直到现在,我每年过年都愿意在敦煌,只有在敦煌才觉得有回家的感觉。有时候大年初一为了躲清静,我会搬上一个小马扎,进到洞窟里去,在里面看看壁画,回到宿舍查查资料,写写文章。只要进到洞窟里,什么烦心事都消失了,我的心就踏实了。”(第139页) 樊锦诗离不开敦煌,除了将一切献给敦煌,对敦煌充满感情外,她还有一个心愿,即莫高窟的考古报告。当1963年樊锦诗赴敦煌报到前夕,北京大学历史学系考古教研室主任苏秉琦先生专门给她说:“你去的是敦煌。将来你要编写考古报告,这是考古的重要事情……考古报告就像二十四史一样,非常重要,必须得好好搞。”(第54页)从此以后,敦煌考古报告的编写,就成了樊锦诗念念不忘的重要使命。但历史有时候真能捉弄人,前期由于政治运动的干扰无法干事,后期则因为樊锦诗走上领导岗位,将时间和精力主要放在敦煌石窟的保护、研究、弘扬和管理工作中,这样就耽误了考古报告的编写。但考古报告是樊锦诗一个无法挥去的心结,从新世纪以来,她就抱着“还债”的态度和决心从事考古报告的编写。直到2011年,樊锦诗带领敦煌研究院考古团队,历经10余年编写的第一卷《莫高窟第266—275窟考古报告》终于出版面世,并得到了国内外学者的高度肯定和良好评价,它不仅标志着敦煌石窟考古进入了一个新的阶段,而且为中国石窟寺考古报告树立了典范。 《莫高窟第266—275窟考古报告》第一卷的成功,既使樊院长信心大增,又为后续的编写工作奠定了基础。2014年底樊锦诗卸任敦煌研究院院长后,更是把自己主要的精力放在了组织考古团队持续编写敦煌石窟考古报告第二卷、第三卷的工作中。 正因为如此,每当我看到春节时樊锦诗与其他职工一起在研究院食堂包饺子的照片时,我心里更加清楚了:樊锦诗离不开敦煌,她已将自己融入到了敦煌,敦煌成了她的生命,离开敦煌她将心无所依。正像她的自述作品的书名所说:“我心归处是敦煌”!

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |