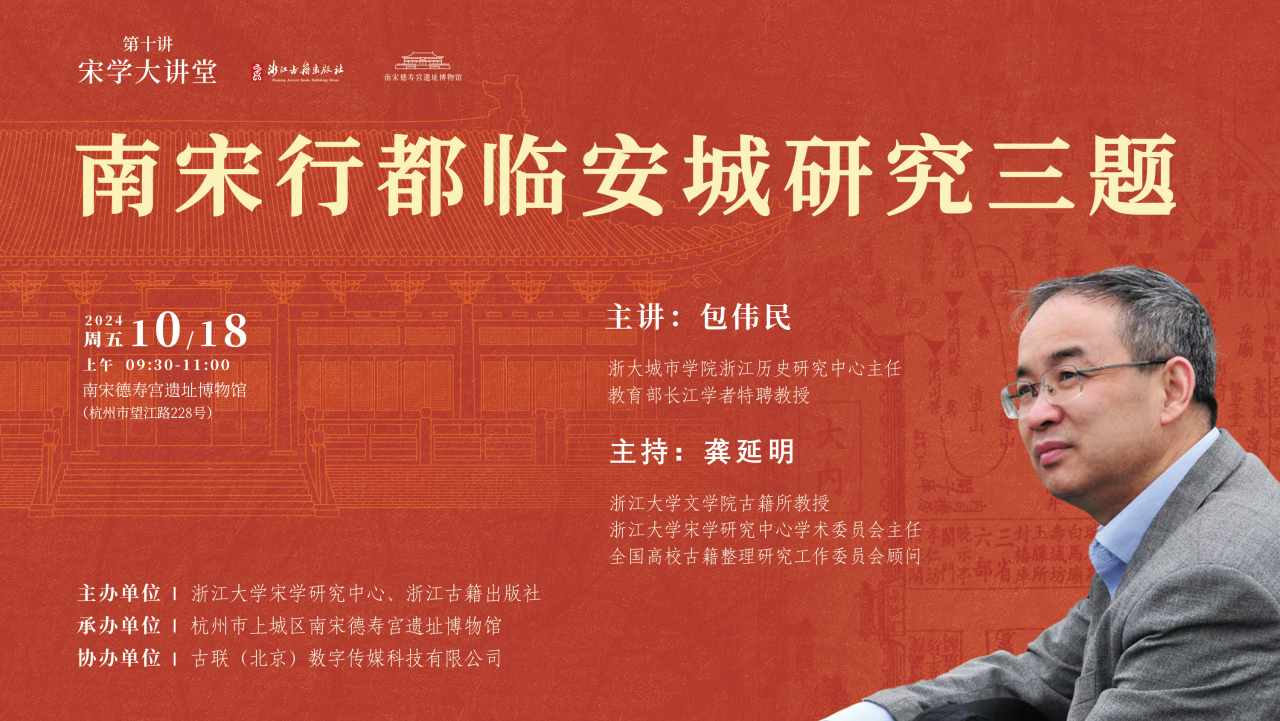

|  2024年10月18日上午九点半,宋学大讲堂第十讲在南宋德寿宫遗址博物馆举办。本次活动由浙江大学宋学研究中心、浙江古籍出版社主办,南宋德寿宫遗址博物馆承办,古联(北京)数字传媒科技有限公司协办。浙大城市学院浙江历史研究中心主任、教育部长江学者特聘教授包伟民先生担任主讲嘉宾,浙江大学文学院古籍所教授、浙江大学宋学研究中心学术委员会主任、全国高校古籍整理研究工作委员会顾问龚延明教授主持。 2024年10月18日上午九点半,宋学大讲堂第十讲在南宋德寿宫遗址博物馆举办。本次活动由浙江大学宋学研究中心、浙江古籍出版社主办,南宋德寿宫遗址博物馆承办,古联(北京)数字传媒科技有限公司协办。浙大城市学院浙江历史研究中心主任、教育部长江学者特聘教授包伟民先生担任主讲嘉宾,浙江大学文学院古籍所教授、浙江大学宋学研究中心学术委员会主任、全国高校古籍整理研究工作委员会顾问龚延明教授主持。

杭州上城区文化广电旅游体育局副局长陈欢,南宋德寿宫遗址博物馆馆长周佶,浙江大学文学院教授、浙江大学宋学研究中心主任陶然,浙江大学宋学研究中心学术委员会委员、历史学院教授祖慧,浙江大学历史学院教授陆敏珍,杭州师范大学人文学院尤东进副教授,浙江古籍出版社社长王旭斌、副总编辑陈小林等领导专家出席此次活动。

讲座现场 讲座主题为“南宋行都临安城研究三题”,包伟民教授主要谈了南宋临安城研究的三个方面的内容:一、南宋临安城是“行在”还是“京师”?二、南宋临安这座城市有多“大”?三、南宋临安城的“性格”问题,亦即城市文化,谁执牛耳?

包教授通过征引、排比各类史料,指出南宋初期临安是行在,从南宋中期起,南宋官民开始习称临安府为“京城”“京师”“都城”,但及至南宋末年,南宋政府一直面对南北方全部领土颁布文书,而称临安府为“行在”。《宋史》“是岁,始定都于杭”的记载,估计并非本于国史,而是后人的历史书写,并且直接书写成了“(定)都”。 对于第二个问题,包教授根据文献记载对其人口数量和城区面积进行了估算,指出前人多夸大南宋临安的城市规模,除了对地理环境不够熟悉外,主要应是受到对中国古代都城一般规模乐观估计的影响所致。 最后,包教授认为,宋代城市文化的基本格局是士大夫的清雅与商人市民的世俗之对立,两者相互渗透、相互影响,南宋临安城也是如此。在这种双向、复杂的文化关系格局中,拥有政治核心资源的士大夫阶层,仍一如既往地占据着文化的强势地位。以此而言,决定南宋临安城市性格的是它的行政地位。

“宋学大讲堂”是浙江古籍出版社在打造以宋韵文化为代表的浙江历史文化金名片上不断取得新突破的积极探索与尝试。按照计划,讲堂每年四讲,一季度一讲,邀请北京大学历史系、清华大学国学研究院、复旦大学中文系、中山大学历史系、四川大学古籍所等学术机构为后援单位,力争通过若干年努力,把“宋学大讲堂”构建成具有中国气派和国际影响的宋学交流传播平台,打造成为具有浙江特色的标志性文化品牌,让宋韵文化从浙江走向全国,从国内走向国外。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|