| 林纾第一次来杭州,勾留湖上六日,初步领略了西湖名胜,但是感觉很不好,觉得西湖迷人的景致,让人流连忘返的亭台楼阁,还有熏人的暖风,要为南宋君臣的苟且偷安负责。身处大变局的时代,湖山虽以妩媚看我,我看湖山却只有苦涩。在六天时间里,他写了二十首诗,咏叹史迹与时事,却不知为何后来将诗删去不存,只留下序文一篇。林纾第二次到杭州,情形不详,只知道“西湖归后,积思不复解置”,为何如此“积思”,亦不明端详,莫非已经喜欢上了西湖?第三次至杭州,年前年后林纾颇待了一段时间,湖山佳处少不了要去走走,但史料阙如,如今只知道他与林旭等人去过云栖一次,为此他留下了状写杭州山水的第一篇古文《记云栖》和第一幅山水画《云栖图》。这些诗、文和画是林纾的内心世界与西湖山水之蕴的初步勾连,迨至光绪二十五年(1899),林纾移家杭州,自此居杭近三年,他以一种特殊的心态走进湖山,拥抱西湖,湖山也敞开胸怀,向他展示了生动别致的一面。

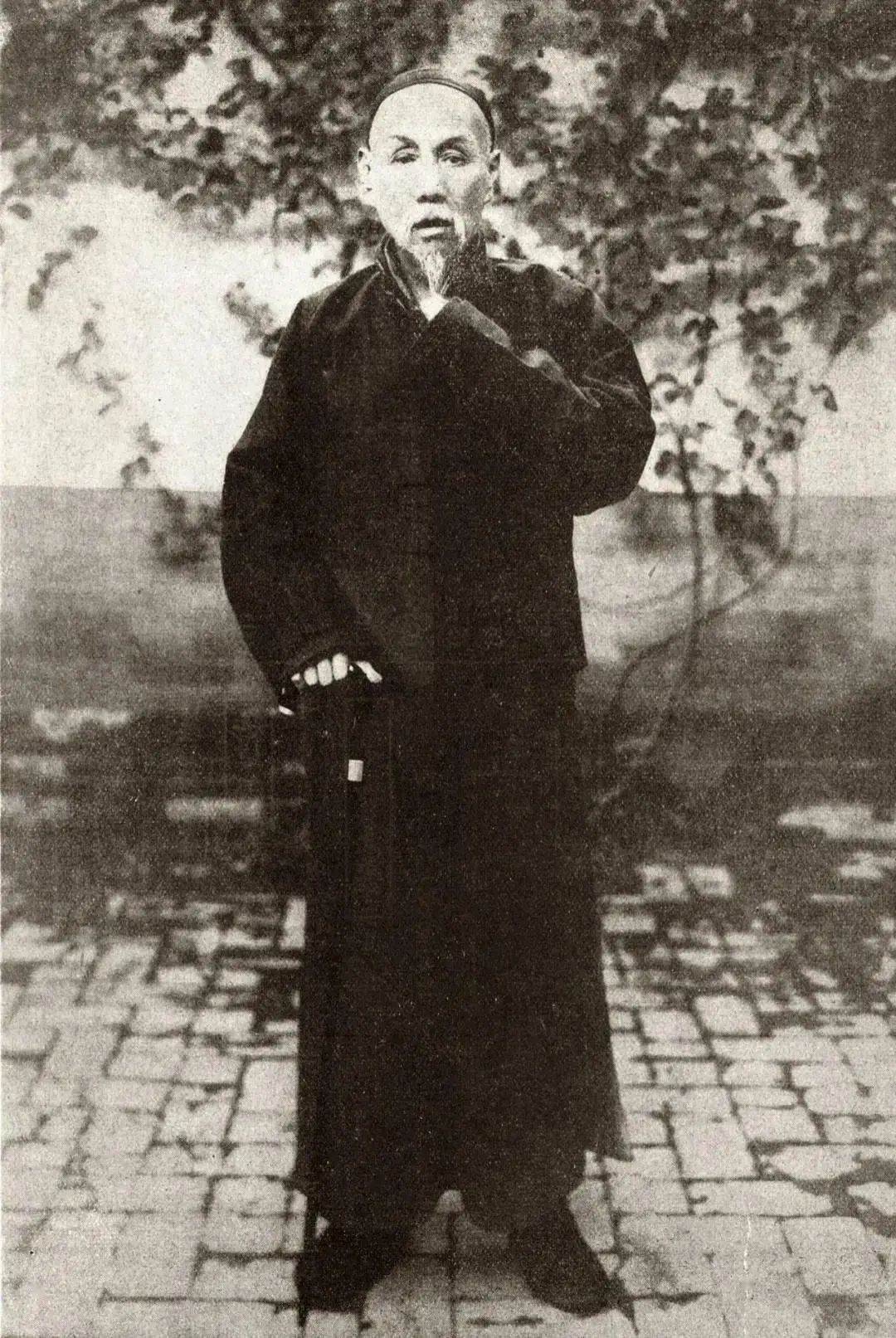

▲林纾 光绪二十五年(1899)二月,林纾到杭州东城讲舍任教。他是只身前来,住在清波门附近的仁和县衙门里。此地出城,走不了几步便到湖滨。当时高凤岐作为杭州知府林启的幕僚,住在与仁和县署紧挨着的知府衙门里,一对好“基友”,比邻而居,暇时偕游西湖,不亦快哉!不久后,林纾回福州,将家搬到了杭州。林家初时应该还在仁和县署里住着,因为林纾要给知县大人的弟弟、两个儿子讲课。但后来林纾搬家了,一则可能一家子人寄居衡门里毕竟不甚方便,二则林纾后来可能结束了知县家的馆课,反正至迟在光绪二十七年(1901)初搬了家,不知林纾的新寓所位于何处,以他的话说是“远隔西湖”,杭城就这么大,能远到什么程度呢?林纾在东城讲舍任教,为方便计,他应该是将家搬到了城东。林纾后来在多处文字中提到“余居小粉墙”,小粉墙所在,约为今庆春路至解放路的建国中路路段,可见林纾的赁居之所距他任教的东城讲舍及其时相过从的许增娱园(榆园)都很近。这个住处与他原在仁和县署的住所相比,的确是与西湖远隔了,让他感到有些遗憾。本来以前住在西湖边,心里每有不痛快,即可往湖边一走,或坐船一游,心绪便会放宽下来。如今住得远了,一个月去不了五趟,能不遗憾吗?以一月不能五至西湖为憾事,可见林纾对于西湖有多喜欢了。 林纾居杭三年,以他自己话说,“南北诸山履屐靡所不至”,这是将杭州湖山游了个遍。他常常乘坐腰舆游山,所谓腰舆,应该是一种像滑杆那样的简便交通工具。林纾虽不曾为官,却是举人出身,老爷游山大概不便像平头百姓那样拾级而登。林纾喜欢坐西湖上的画舫船,春秋佳日,必乘舟过湖。当时湖上有大小两种画舫,大舫速度慢,比小的瓜皮船要慢二十倍。若要去孤山,自然要乘瓜皮船;若纯粹游湖,则非大舫莫属,船至湖心,船随碧波而荡,四围湖光山色,一帮人觞咏娱乐,其乐何极。林纾对一艘名为“水月楼”的大画舫印象很深,一则大概乘坐过许多次,熟悉;二则此舫舱门边挂有一副对联,系集宋词而成,联曰:“双桨来时,有人似桃根桃叶;画船归去,余情付湖水湖烟。”上联出自姜白石《琵琶仙》“双桨来时,有人似、旧曲桃根桃叶”句,下联出自俞国宝《风入松》“画船载取春归去,余情付、湖水湖烟”。四句均出自南宋词,林纾以为杰作,集为联语,天然工巧。从对此联语的欣赏,似可见林纾对于西湖景观原有的偏见已有所改变,由恨意变为欣赏。也是,宋室偏安行在,不思恢复,其根由在人,及其时与势,与西湖何干! 杭州夏季酷热。喜欢游湖的林纾不敢以舟过湖,因为湖水受日,热气蒸腾,人很容易中暑。林纾大概有过体验,所以不敢。但是,湖边还是可以去的。他总是在拂晓时分出城,趁凉一游。杭人出城游湖,往北山一带,得出钱塘门,而往南山去,则从涌金门或清波门出城。林纾可能常从涌金门出去,为的是到钱王祠附近看荷花。钱王祠红墙高柳,清晨的荷花,荷露如玉,明艳动人,香气特异,田田弥望,白粉间错,叹为观止。可惜那时林纾不主动写诗,否则值此佳境,不会吟诗也能吟出几句来。有时候,林纾还会进钱王祠一游,祠中有一残碑,碑刻苏轼于照宁十年(1077),诏以龙山废佛祠为表忠观之时所撰《表忠观记》。后祠屡经兴废而不存,残碑被移至钱王祠安置,林纾每见此碑,总少不了感叹一番。 西湖诸名胜之中,林纾偏爱孤山。那是因为孤山是他宋朝时的本家林和靖隐居之地,以及本朝同乡本家林汝霖埋骨之所。林纾自陈,截至光绪二十五年(1899)四月,他三至杭州,拜谒处士公(林逋)墓“无虑百数”,这话当为写实。林纾后来在画作题识中多次提到,居杭三年,“日必到孤山”,这倒颇有些夸张,但足见林纾对于孤山的偏爱。他的同乡、知府大人林启也是这样,他不但参与儿子林志昭召集的孤山诗社、觞咏以乐,而且买梅树百株,补种于孤山之麓,林纾为之绘图作记,宜称“孤山之胜,惟吾林氏得以专之”,何其骄傲!有林启的榜样在,林纾对于孤山的喜欢更有理由了。 大概也是受了林启补梅之举的启发,林纾也做了一桩类似的雅事。此回到杭州居留的第二年(光绪二十六年,1900)清明节前几天,林纾购买柳树苗千株,让人补栽于西湖周边缺柳之处,一时传为佳话。自宋林和靖后,在孤山补梅,事在多有;补柳之举,历代文人雅士亦间或为之,但像林纾那样大规模地在西湖边补柳,确属稀罕。一个外乡人,在生活捉襟见肘的情况下,花钱补柳,可见他对西湖风物欢喜到何等程度。事后林纾对自己的这一举动颇为自得,因此给自己取了个名号,叫“西湖补柳翁”“六桥补柳翁”。当年冬至为林长民主编的《译林》作序,即署“六桥补柳翁林纾琴南”。

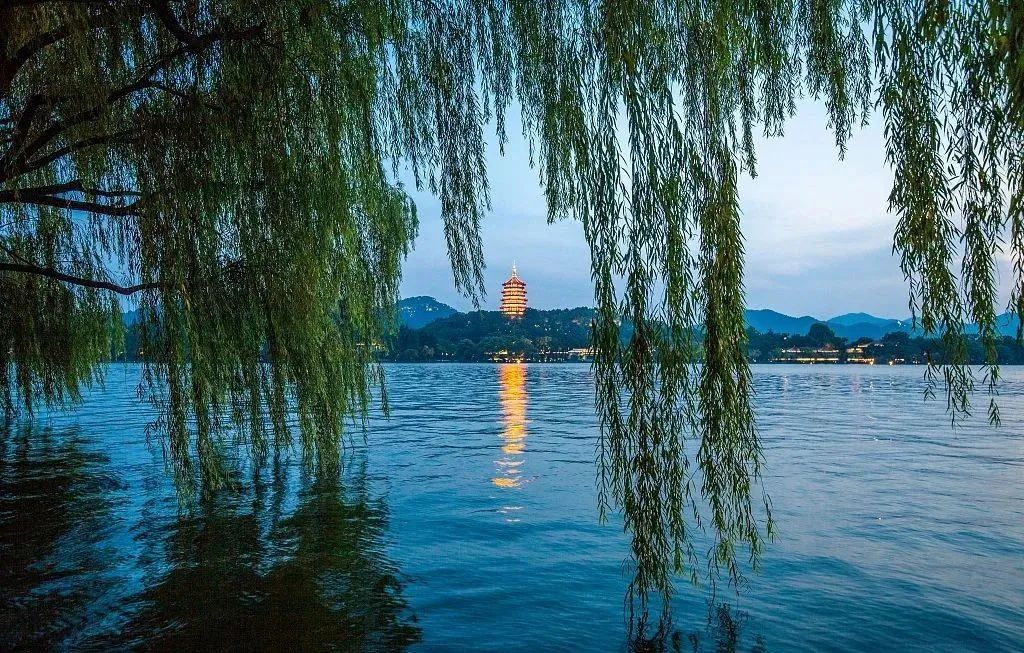

▲西湖垂柳 西湖之柳,臻绝处有二:一为西湖十景之一柳浪闻莺所在,一为苏堤。从林纾“六桥补柳翁”之号推测,他补柳的重点当在苏堤。苏堤春晓亦为西湖十景之一,其景以民间歌谣所概括的“西湖景致六吊桥,间株杨柳间株桃”最为经典。林纾外人,然颇懂西湖。这两个名号后来常常题在画上。林纾晚年在北京卖画,自题润格有云:“往日西湖补柳翁,不因人热不书空。老来卖画长安市,笑骂由他我自聋。”他的朋友也颇有称颂其雅举的,严复曾作诗赠他,有“左海畸人林畏庐,早年补柳遍西湖”之句;林纾故后,亦有挽词提到他“当年西湖补柳”。林好是性情中人,一时兴起的补柳之举,不承想成了自己终身的一个标牌。郁达夫有诗句云“堤柳而今尚姓苏”,堤柳不只姓苏,还姓林。

|