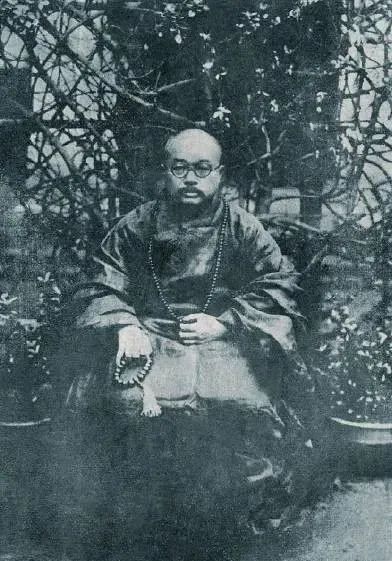

| 太虚大师(1889-1947)是近代中国佛教最有影响的领袖和改革家之一,他继承融汇中国佛教传统,改革佛教在封建时代所附着的尘垢和弊端,力图引导其能契理、契机地适应新的时代,走向现实人生,化导社会、人心,被誉为“近代佛教的马丁·路德”。

▲太虚大师 宋代以降,净慈寺的祖师们力倡禅净合一之风,莲池祩宏的净土思想在历史上与永明延寿遥相呼应,净慈寺历代祖师的佛学思想代表了中国佛学自五代以来思想史发展的一个缩影。近代中国佛教泰斗太虚大师于1921年3月入主净慈,期间力革积弊“欲凭借禅林以实施理想之改建,为佛教树新模”。终因魔强法弱,前后在职时间仅半年不到一点。新中国成立以前,佛教界积弊已久的缩影由此可见一斑,此亦证明佛教的命运是与国家、民族的命运息息相关的。

1919年底,太虚法师弟子大慈购得杭州西湖南山净梵院,从事潜修。太虚决定将原在上海出版的《觉社》季刊移至杭州,改为《海潮音》月刊,11月“卓锡西湖,专心编辑”。1920年2月,《海潮音》正式创刊。其宗旨是“发扬大乘佛法真义,应导现代人心正思”(《〈海潮音〉月刊出现世间的宣言》),这正是人间佛教思想的精神;人间佛教思想是太虚于1913年提出佛教教理、教制、教产三大革命之教理改革的核心内容。

随着太虚人间佛教思想的不断成熟及法缘的逐渐扩展,1921-1922年间,他的弘法行履遍及大江南北,对于家乡浙江特别是杭州的佛教发展,他自然特别关注。

1921年3月,太虚被推举为西湖弥勒院及大佛寺住持;4月,太虚因弥勒院与大佛寺宋时乃兜率寺,遂将二寺合并,改名兜率寺。此时,净慈寺住持鸿定因经营不善,致使寺院亏空负债累累,加上本人持身不正,无法继续维持。时任净慈寺副寺如惺及正在寺院闭关的因原等人,出面迎请太虚继任法席。对此,太虚自述经过,云:“先有温州僧心融,为灵隐寺住持兼管弥勒院,借同乡军官势力,甚是骄横,且劣迹累累,遂为僧俗群起列举其罪恶,控告于地方官署。王吉檀为杭县县长,先撤去其灵隐住持。寺僧在八年腊月底、改请慧明法师接任住持。心融此时尚想一方面保持弥勒院,一方面仍可以慧明法师为傀儡,再把持灵隐事。寺中知客慧果、隆修等,怕他再回灵隐,联合绅僧多人同呈请严惩心融,把他兼管的弥勒院亦另举住持。结果,心融立脚不住了,逃往他处,杭县王县长并予通缉。而弥勒院或因畏心融余势,或因有人欲图占住,遂由慧果等呈县署推举我为住持。我大约在庚申——民国九年——正月间接收,初进去多仗灵隐寺派人代为照料,至二三月间渐有头绪。我与玉皇等仍住净梵院时多,奘老与士老、玄义、大默、大觉等,次第曾为管理。我时泛一叶扁舟往来于湖南净梵院与湖北弥勒院间。弥勒院与大佛寺原一气相连。考《西湖志》,即为宋时兜率寺。康有为先生方卜居西湖丁家山,时一来游,因请书兜率寺匾,悬大佛寺山门,至弥勒院门以一出入。先后来院寓居者,有佛乘、空也、开悟、善亮、罗杰、邓继佺等,而净梵院以大慈关系,章陶严——章士钊弟、王永宫、胡子笏等,亦曾至居住。我的《海潮音》编辑室,亦仍在净梵院中。”“二月初,净慈寺住持鸿定因负债及他种关系,无法维持,由寺中闭关的因原——华山徒侄、及副寺如惺——华山徒孙,提醒鸿定请我接任净慈寺住持,与鸿定、因原、如惺几经磋商以后,决定于二月间进院,继承已故住持雪舟老和尚法统,与鸿定为法兄弟。进院时,由慧明法师代宣法卷,邑绅汪曼锋及诸山住持等到寺证明,担负移交债务一万五千数百元。在进院时付还者四五千元,系由奘老及大慈等代为挪借而来,其余转改存据由常住陆续清还。库房请如惺为监院,智信为副寺,组织各属职办理,所有常住收支悉归库房,我但督察监查;客堂请玉皇为知众。因原等为知客、纠察、书纪,一切皆称顺利。”

1921年三月二十三日,太虚正式出任净慈寺住持。对此,太虚高弟印顺法师后来说,“大师久欲凭借禅林以实施理想之改建,为佛教树新模。”太虚自己也说“我如此费事的接主净慈寺,原抱有先从此处整理成一模范僧寺的奢望,故与一般人以做方丈为达到收获名利的目的者大异其趣。”“我接管此寺的动机,是深想以此为实行着手改革僧制的根据地。”

太虚履职后,立即着手兴革寺务、整顿戒律,进行道风建设。主要措施有“取缔鸦片酒肉、修济公殿、严饰佛像、陈列佛学书报以公众阅、改禅堂为角虎堂以继永明禅净双修之风,且筹办永明学舍,以作育弘法僧才;设佛教慈儿院,以教育小沙弥。次第推行,百废俱兴”。当时,寺中吸鸦片的有五人,包括原住持鸿定,太虚法师安排他们“皆搬(离)永明塔院或寺外他处住,限期戒除;如不能戒除的,遣单出寺”。同时,“先各处寮口多有私造荤腥的小灶”,亦饬令“尽皆拆除”,“禁止寺僧私营饮食”。并在全寺进行清洁卫生,大殿佛像装金庄严,寺内所有单位部门皆加整顿,分派专人司理其事,务必使所有寺务管理马上走上正轨。太虚“标提净慈寺开祖永明延寿师的禅净双修宗旨”,着手筹备永明学舍,制订《杭州西湖净慈寺永明精舍大纲及章程》:“名义:本精舍建设于杭州西湖净慈寺。寺即延寿大师时之永明院也,故定名永明精舍。宗旨:本精舍准寿大师‘举一心为宗,照万法如镜’之义,以精研性相台贤之学,融修禅净律密之行,陶育僧材弘扬佛法为宗旨!行业:分设传习部、研究部、图书部、编译部之四部。各部之章程另定之。职司:舍长一人,由建设人充之。各部之教职员若干人,由舍长请任之。经费:由建设人筹集之。附则:本精舍除宗旨外,概不与闻他事。建设人:净慈寺住持太虚。”通过整顿净慈寺的管理制度、教育制度,试图发挥丛林制度在寺庙发展中的保障作用,从这些改革措施来看,太虚对丛林制度的作用与功能是十分重视的。净慈寺经改革立竿见影所显现的勃勃生机,说明这些治理整顿措施是切实可行的,这也是太虚尝试“教制”革命实践所取得的成效。

▲净慈寺/弗利尔摄 经太虚大刀阔斧治理整顿,千年古刹净慈寺道风再振、法誉复隆,债务很快清偿掉三四成,香火复旺“几将追从灵隐而并驾齐驱”。不仅经济收入大为改观,而且吸引护法信徒蜂拥而至,当时杭州盐商周湘黔来寺做水陆法会,发起募资修建钟楼,可见整治效果非常显著。 太虚在净慈寺一方面整顿寺务,同时立刻着手弘法利生事业,晋院第二天,即应杭州测量局王行方、徐柳仙、陆慧生诸居士之请,假座幽冀会馆开讲《唯识三十论》;7月5日,于净慈寺启讲《华严经·净行品》。期间,太虚有《佛法大系》之作,阐释本体为《真如的唯性论》、现行为“意识的唯心论”、究极为《妙觉的唯智论》,以此统论大乘诸宗。此作为太虚大乘三宗论之初型。五月间,朱谦之到兜率寺,拟从太虚出家;太虚劝勉他不必出家,并介绍他到欧阳竟无处学习。 然而,道高一尺魔高一丈,原有既得利益者不肯善罢甘休。前住持鸿定因戒烟未成功“烟瘾未除”被“大师拒其回寺”,在他人挑唆下,向当地军政长官哭诉告状;太虚在净慈寺改革所取得的成效,对于当时整个相对保守的僧界,无异于无形中直接触犯了其他寺院的实际利益,这是个别寺庙的住持所不愿接受的事实,难免遭到“欲加之罪何患无辞”的排挤。接下去事端接连发生,先是有人在杭州小报载文对太虚法师进行人身攻击,这些“破坏名誉的污蔑文字”又被杭州白衣寺住持慧安纠集部分人等曲加利用,上浙江省公署诬告,一时“魔势张甚”。对此,太虚自述云:“我开讲《净行品》才二日,即发生杭州某小报破坏名誉的诬蔑文字,并有慧安等一部分所谓诸山住持的,摭为呈控官署的根据。我一方面镇定的继续讲《净行品》,一方面遂不得不分劳身心以应付此种魔障。白衣寺的慧安,以清季就在浙江僧教育会鬼混的缘故,有杭州僧界地头恶霸的身份。我鄙他的为人,不稍假颜色,他因妒生忌,早有伺隙而动的阴谋。加以有一温州僧又度,从民国六年即来来去去跟了我四五年;我因其无聊不上进,使去灵隐寺等处参学。几次来要求我入净慈寺充一职司,我拒斥未许,竟衔恨肆为刁唆。适鸿定亦由鸦片未能如期戒除;虽有净慈寺退居寮小洋房三间,亦不便回寺安享。又度挑拨以偕向同乡的浙江第一师长潘国纲哭诉,而第二师长张载阳,为同善社奉为首领,以我批评同善社的关系,亦甚嫉忌;由此种种背景,以又度的牵线怂恿,因有慧安的出头控告。慧安劣迹昭彰,虽不为正信佛教缁素及地方正直官绅所齿,但警察厅长夏超的部下,有与他亲密的人,可仗为有恃无恐的护符,魔势张甚。我因非摧折魔势不足建树法幢,所以亦不稍示退让以求妥协和息,乃堂堂正正地与若辈周旋。从杭州的报纸辩论到上海的报纸,从杭县的公署上诉到省长公署。而立在我一方面为有力援助的,则为杭县王蔼南——吉檀县长及杭绅汪曼锋等,在上海新闻界则康寄遥等,在北京则为汪大燮、夏仲膺等,在内则玉皇、智信、大觉,亦皆忠心耿耿的维护。言论是战胜了,官署则搁滞于省长公署,相持不下。” 同年八月,太虚应北京有关团体邀请,北上讲学。九月十日,浙江省长沈金鉴,以潘国纲、张载阳关系,通过浙江省公署发布文告,撤销太虚住持之职。至此,离太虚大师入驻净慈寺仅半年不到一点。太虚得到消息后,在北京向平政院提出上诉,表示不服要求撤销,结果不了了之。太虚自述“趁我离开杭州的时候,浙江省长沈金鉴,以潘国纲等面子关系,竟推翻杭县的原判,撤退我净慈寺的住持。我在北京闻及,即声明不服,上诉于平政院。平政院亦即行文浙江省长公署,要将全案提京审理,乃仍归搁滞。我回杭时,倪谱香邀集康南海等名流及杭地信徒,大吹大擂的抬徐总统匾额送我回净慈寺,并发起在西湖省教育会公开讲演心经三日,曾另有倪谱香的心经讲录在《海潮音》发表。杭州的魔众,竟亦无如之何!但此时净慈寺感困难的,则寺中如惺,因原等受同乡恐吓,已怀首鼠两端。而影响所及,经济来源大为枯竭。隐尘等闻悉,借二千元,推性白携杭以便维持,并邀我同去武汉度年。我乃决将如惺、因原的职务解除,以库房交智信、客堂交玉皇共同保守。”“乃将净慈寺交还鸿定,兜率寺亦同交卸。”尽管11月北洋政府大总统徐世昌颁赐“南屏正觉”匾,并派人送至净慈寺以示支持,太虚仍然觉得这种争斗徒耗精神,遂于次年5月辞职。至此,他雄心勃勃的改革计划又流产了。最根本的原因是传统寺僧的落后性,寺僧们是佛教界的既得利益者,他们看重的是寺院经济,“利既可保,教不可论”,太虚的改革理想初衷本以他们为中坚力量,希望他们通过自我牺牲以实现自我完善,然而事实一再证明这显然是办不到的,因此他的改革注定是要失败的。 关于腐僧、土劣、恶吏相勾结导致的净慈寺纠纷,现存太虚大师当时所拟答辩,可以概见大略:“一、道委指根源为允中法徒,为事实上之错误。盖根源实于允中退住持之后,接已故之雪舟法为住持者。道委殆因其人已死无对证,故为混蒙。二、根源、鸿定,皆于雪舟故后,继其法派为净慈寺住持,太虚何为不可?而净慈既为传法寺院,但不紊法派,并出原住持志愿,便为正当传继;况复经依例呈县署注册,及绅众僧众送贺,表示赞成,更何有习惯不合,手续欠完之处!三、寺院产业,每有由人施入者;然一经施入,即属寺产,此为常例。前年因合并弥勒院、大佛寺,复兜率寺之古称。遂将县公署判属于弥勒院之宣姓房地,认为宣金弥所施(以弥勒院登记书上,本载明为宣金弥户而又属弥勒院者),与弥勒院、大佛寺户者,俱合为兜率寺户,以便管业而已。其实此房地属弥勒院,系太虚闻之僧众绅众,据情呈报。倒谓太虚朦蔽官绅,实属违背!若官断为宣姓,太虚无争也。四、在镇江,为创办佛教协进会,此系团体行为波及者;且事在十年前。在宁波,系由鄞县某乡自治委员,准县谕推举住持归源庵。因前住持及债户与乡人等有纠葛,控诉鄞县知事于会稽道(即今钱塘道尹张鼎铭),自退另换。无论其事与住持净慈无干也,即其事亦何犯教规?五、‘选贤不符净慈习惯,已各方公认,应但言传法’:彼不明承接已故之老和尚法派以继住持,乃中国各地丛林常有之例,不独净慈前住持鸿定,前前住持根源然也。至既有根源、鸿定如此在前,则太虚更为有根据耳!道委乃云强名接法,何所见之不广也!若言太虚何不接鸿定之法,则此亦须出双方愿意。若鸿定必欲太虚接其法,方传交净慈住持,则太虚若不愿接其法时,在太虚可以不为净慈住持却之,在鸿定亦可以不交净慈拒之。而此寺乃由愿传交住持之鸿定,邀寺众及诸山灵隐寺等,请太虚接雪舟法以为住持,实出双方愿意,岂容有旁人不甘!六、谓鸿定紊乱法派,道尹殆不知‘法派’二字作何解也!雪舟既属净慈寺法派,鸿定继雪舟法,何谓紊乱法派?若继非净慈寺所流传法派而为净慈住持,始为紊乱法派,若今谕委肇庵是。七、据道尹所言,则鸿定已不合净寺习惯,太虚尤不合净寺习惯,故皆不合为住持。此若不合,当更无能合之法?然则试问道尹:将如何产出净慈寺合习惯之住持?若更无法产出,岂净慈寺将永无住持乎?八、龚少轩,乃钱塘门外一流氓,杭州人多知之。不过有人买使作无聊言耳!试问弥勒院或宣姓或太虚,皆与风马牛不相及,何得无端捏控?乃道尹道委竟与一鼻孔出气,奇哉!” 清末民初时的净慈寺禅风淹息、宗门凋敝,由十方丛林沦落为“法子派”子孙庙。太虚之所以能够接任净慈寺住持,缘于他接了净慈寺老和尚的“法”,和原住持鸿定之间有同为嗣法的“法兄弟”关系。在佛教界内部,受到中国传统宗法社会家族观念的影响,“法派”、“剃派”于明清以后逐渐势盛,由于法派和由此衍化出的子孙派的传承,使十方丛林逐渐变成家族式的子孙庙;寺院公产、十方常住的财产被少数住持者攫取并作为家族遗产传承给徒子徒孙,造成后患无穷,变卖寺产者有之、勾结权贵者有之……。太虚曾说:“中国民族以至中国佛教最大之弱点,则在家族性太深,中国佛教僧寺亦变为一个一个家产,此为中国僧寺没法整兴之症结处。若能医好此病症,中国之佛教乃可重振。于此、要使一部分成为僧团公产,一部分索性成为还俗之在家佛徒私产,好似混沌开而阴阳判一般,重浊者下凝为地,而轻清者上升为天。然使僧团组织能健全而管用僧团公产,改良剃度以成为公度,或亦消除剃派、法派的子孙传统一术。”按理说,太虚既然入了这个圈子,就要服从“潜规则”,然而他“借壳上市”后却急于打破窠臼,无疑就是置一个人在与整个旧体制战斗。整顿寺产、整顿僧寺,必然涉及杭州其他寺院多数人的利益。此前,太虚之所以提出在丛林中实行“教制”、“教产”革命,就是因为深知其弊。这次,不得已而为之也是主要看重净慈寺大可开发利用的深厚历史资源,久欲凭藉丛林以实施他理想中的僧制建设。1928年8月至1929年2月,太虚在社会各方资助下,进行了一次为期20个月的欧、美参访弘法之旅。回国后,他总结自己游化欧美的主要收获,以亲身感受告诫佛教界同仁,纵观世界宗教,都是团体式,而不是家族式;近代国家社会组织,都在分化除去家族的关系,使公民成为国家社会的分子,以组成健全的社会或国家。这是现代社会组织观念的重大变革。由此反观中国佛教,则不仅不能适应现代社会组织或国家形态的观念,而且还违背了佛教住持僧本为和合众的佛教僧团规制。佛教组织的改革必须适应现代社会组织的变化,形成向心合力,把家族化的寺僧组成佛教教团,整合发挥佛教的社会教化力量。唯有如此,才能奢谈与世界接轨,受到世界文化的认可与尊重,真正成为世界三大语系佛教中的一支有生力量,而不是历史的余绪。 当时杭州佛教界因循守旧势力如铜墙铁壁,也不允许改革的清风徐来。历史上的“东南佛国”,时至清末竟然上演出以杭州龙兴寺为代表的三十六所寺院,在庙产兴学过程中投靠日本净土真宗,寻求日僧保护的丑剧。这些寺庙的住持利欲熏心昏聩至此,不由得令人惜哉!痛哉!时人对此评价说“浙江三十六僧之所为,实为保利,而非为保教”。正如太虚所说“我国僧众因受了国家社会对佛教摧残,和日僧来华传教影响,便起了依赖日僧保护寺产的心愿;日人眼见我国佛教受摧残,也就效法西洋耶稣教来华传教的办法,引诱中国的僧寺受其保护,故杭州就有三十多寺投入了日本真宗的怀抱。那时、日本真宗来华代表为伊藤贤道。杭州各寺在真宗保护之下,如遇提僧产、占僧寺等情,就由日本领事出面保护。”时节虽已进入民国,但是辛亥革命的不彻底,皇帝被赶跑了,社会还是换汤不换药,民智未开、民情未启,体制的禁锢更甚。佛教的教理是宣扬化世导俗的,但佛教世俗形态本身从来都是社会风气的风向标。明清以后,中国佛教衰败日久,再也没有古来高僧大德高韬独绝的那份自信;封建独裁、宗法体制……,像霉菌一样滋生到中国社会的各个角落,只要有人的地方,无不上演着本质相同的活报剧。 太虚大师在杭州的1921年前后,正是他一生佛教改革生涯最活跃、最重要的时期之一,他整理僧伽制度的一系列思想的提出,正值住持净慈寺之际。由此可知,这些思想与他入寺后立即大力改革,治理整顿道风、家风、学风不无关系。 历经净慈寺的遭遇后,太虚逐渐将事业发展的重心由先前的江浙地区,转移至长江中部的武汉等地;由寄希望于僧伽内部,转而倚重居士阶层,一方面瞩目佛教教育事业,一方面开展以“正信会”为名义的佛教社会事业,继续他的佛教革命理想探索。另外,1922年12月,太虚开始出任湖南宁乡著名的禅宗祖庭大沩山密印寺住持。 他针对现状提出三十二项改革措施,力图在寺庙中恢复传统丛林制度,得到了各界的认可。太虚在沩山的改革堪称一个经典案例,一扫净慈寺风波所带来的阴霾。太虚此次改革注重因地制宜,重视禅宗祖庭传统沿袭的丛林制度,积极发挥、利用它合理性因素,承认其与“僧制”具有千丝万缕的联系。如他说:“中国的僧制,差不多有两千来的历史,古来演变的很多,现在的大概可以从唐、宋来的禅宗丛林制度为代表。除此之外,虽有台、律等宗传承下来,但都受了禅宗寺院制度的影响,成了附庸的制度,故可专以禅宗丛林来说明中国僧制。现在所谓的《百丈清规》,虽经宋、元、明诸代的修改,似已失其本来面目,但仍是从其沿革下来的。中国民族的一般文化思想,特重敬祖的家族制度——所谓宗法社会,而佛教也还是受其影响;尤其明末、清初以来,变成一个个特尊各寺祖师的寺院。因此,便成剃派与法派的两种传承——唐、宋时尚无,明、清才流行——,主要的是保持祖规,保守祖产。法派的继续传承,这算是一般大院寺的规范。其他或限于自寺受戒、自寺剃度,更狭小的只重于自寺剃度,才可接法继承住持。因而现在的中国僧制,成为一个个的寺院,俨然是一个个的变相家族;各寺各兴家风,自成一家,独成一国。除大寺院或有统率几个下院——小寺——之权外,一切寺院皆是各各独立,谁也不能干涉谁。但并不注重徒众的教化,使之修学佛法,自度度他,而专重视法派与剃派的相传和遵守祖规,保守祖基。大的寺院须遵祖规传戒、坐禅,比较有佛教的传习,一部分人对于佛法也还稍有实际修学;而多数寺院的剃派、法派相传,犹如在家之注重子孙,若无徒弟,便同俗人一样起断绝后代的恐慌,故招收徒弟越多越好,越年幼越好,因而滥收徒弟;只图绵延香火,对于出家的本分事,全不闻问。而传戒的大寺,则以收戒徒的多寡为荣耀。接过法的,至少须传法一人,如一人都不传,就有断绝法嗣的罪过。但传法的仪式,只不过把祖师的源流录成一卷,交与接法者作为凭据,可以为继承保守祖规祖产的一分子,实际与佛法无大关系。故中国现存的僧制,就成为一个个的大小家族僧寺,其重要点,便是招徒继嗣和保守祖规祖业。后来、虽有其他连带的关系,如地方人民请寺僧诵经礼忏,祈福消灾,既为寺僧与居民相需为关系,也足增加寺院的经济来源;尤其清末以来,许多寺院的重兴或创建,都赖经忏的收入。此外还有出于信仰佛法人的供养布施,朝拜佛菩萨的人进香献帛,因而也成为僧众与信徒的关系。而这两种关系,从前虽有而不成普遍重要,近几十年来渐变重要,但寺院的主干,还是以保守祖规祖产为要点。故清末以来,寺产常被外人侵占,乃有僧教育会、佛教会……团体之组织,办僧教育,才也成近三四十年保持寺院祖产之要事。但中国僧制也含有三种殊胜:一、寺产的传承管理,虽属剃派、法派,而挂单结众之丛林大寺,不问国籍何属,只要是僧众——甚至道士——,都可享受有期限或无期限的食宿,颇有十方无碍的僧德。二、一个人入荒山、住茅蓬古硐,独自修行,也有原始佛弟子脱离俗群、超然自立的风尚。三、祖规较好、继承得人的二三大刹,禅堂的团体生活,训练也相当整齐严肃。”另外,太虚在改革过程中开始注重随机调研,改革毕竟是牵一发而动全身,不仅牵涉到僧界上层人士,更重要的是争取广大普通僧伽的理解支持。他说:“予朝五台过京赴甬,沿途若南京、常州、无锡等,稍事游行,与各地缁素佛子相谈,纷纷议及新僧。有赞成者,有反对者,有忧虑者。赞成者浅薄,反对者顽陋,而忧虑者之意颇可感,引为箴:一、予之《整理僧伽制度论》,最重者即为丛林制度,故对丛林制度应持尊重态度,循之以求完善,不可蔑视!二、汝等初学解行未成,于佛法知一不知其二,对于僧中长老修持有素经验宏富者,纵见其有未知现时情形,施设不宜处,应持孝子孝顺师僧之态度,婉言谏诤,感以真诚。不可浮夸自大,嚣嚣然欲取而教诲之!上之二义,皆深注意为要!” 1927年4月,太虚在出任福建厦门南普陀寺住持期间,又推出了更富于创新性的改革措施——结合近代社会民主法治原则,以委员会的形式管理寺院,设立监察制度、推行选举制度,破除了传统丛林制度独裁家长制的弊端。 太虚在沩山和南普陀的改革,比在净慈寺时取得了很大成功;从外部环境来说,这两处也比杭州好很多。在整顿净慈寺时,需要与杭州众多保守势力相周旋,而在湖南宁乡及厦门只要获得本寺内部的支持、认可就行了,外部阻力较小,不需要耗费过多精力。同时,从改革措施来看,也比在净慈寺时改进、进步了不少,更强调“建立道场之首要,在因地制宜以弘扬教化”。说明,此时的太虚已经由早年略显青涩、稚嫩的革命“愤青”,成长为成熟的革命家。如他说:“中国的佛教,由僧寺代表了二千年。则中国佛教的僧寺,内有二千年历史为背景,外有现代全国全世界的环境为背景。以此中国的佛教革命,决不能抛弃了有二千年历史为背景的僧寺。若抛弃了僧寺以言广泛的学术化的社会化的佛教革命,则如抛弃了民族主义,而言世界革命一样的危险。……然中国今日的佛教僧寺,更有三千年前印度的佛教史背景,与二三千年来流行各国各民族间佛教史的背景,及现代全国全世界社会情形的背景;必须弃短取长,适应时机,乃可以求其生存发达,故亦不能保守二千年来历史沿嬗而不变。……以此革命僧所应取的方法:一、联合同志成立为有主义有组织有纪律的革命僧团。二、全力拥护二千年遗留下来的僧寺财产。三、革除以剃派、法派占夺十方僧寺财产,作为子孙私产的传承制。四、怜愍一般借愚民迷信以服务鬼神为生活的无识僧众,灌输以佛教及国民的常识;渐渐改良为共营资生事业及服务人群的生活。五、铲除一般借剃派、法派传承制以霸占僧产而自私自利的大小寺院住持,及大寺中助纣为虐的首领职事。六、尊敬及拥护能改剃派、法派传承制为选贤制,及办学校教育青年僧,与作利济社会事业的菩萨僧——例南山寺、开元寺的转道,及南普陀的转逢与会泉——。七、收回少数住持所霸占为私产的僧产,取来支配为教育青年僧及改良一般愚僧的生活,与作利济社会慈善事业等之费用。八、尊敬表扬一般淡泊清高而勤持戒律或精修禅定及深研慧学的有德僧;并劝发其护宣正法、觉世济人的菩萨行。九、警告不能或不愿遵行僧律的僧众自动还俗——僧的制服,虽可以时地而不同,然必异齐民;不愿穿僧服,当可还俗——。十、驱逐绝对不能遵行僧律,且强在僧中肆行反动的恶僧,迫令还俗。此之十条虽简单,而整理僧制论与僧制今论之纲领,具于此矣。最根本者,为革命僧团之能有健全组织。” 太虚大师在净慈寺的遭遇是中国近代佛教史上的一桩“公案”,由此折射出中国佛教发展过程中一段艰辛的历程。历史事实是,太虚大师的佛教革命最终以失败告终。他的佛教改革虽然在个别寺院,由于因缘际会获得了巨大成效,然而佛教界保守势力毕竟占全国佛教的绝对优势。“法派”、“剃派”本身因循守旧、不思进取,不但不求与时俱进,反而对于佛教改革的新生力量处处刁难,欲置之死地而后快,形成阻挠佛教改革的强大内部障碍。太虚大师所提出的僧制改革方案一再遭挫,甚至晚年压缩为一“菩萨学处”在他生前也未能如愿实现。太虚大师所处民国时代的社会文化背景,也注定了他悲剧色彩的理想主义者角色。在理想与现实的困境遭遇中,反而使他一往无前,愈挫愈奋,他说:“然我终自信,我的理论和启导确有特长,如得实行和统率力充足的人,必可建立适应现代中国之佛教的学理与制度。”尽管他在生命的最后阶段对自己的失败甚为自责,希望后来者不要苛责他,把他的弱点当成镜子。但是太虚式理想主义者的伟大,在于作为启蒙者的大无畏精神与对后续事业的引领和影响,就像挂在天边预示天晴的一道炫丽的彩虹!

|