| 现在来说说良渚申报世界遗产的过程吧。 按照杭州市园文局一位老领导的说法,申遗的过程可形象地比喻为“五子登科”,就是有五个过程。 第一是排上号子,这个主要是针对国内而言的,就是在已经列入中国世界文化遗产预备名单中排号。良渚遗址早在1994年就曾被列入过中国世界文化遗产预备名单,但由于种种原因,曾从预备名单中被取消。2013年,良渚申遗工作实质性启动。2016年7月13日习近平总书记批示之后,良渚就排上号子了。 第二是送出本子,就是报送申遗文本。这个过程有两个阶段,第一个阶段是2017年9月31日之前,要把预审文本送到世界遗产中心去进行格式等方面的预审,在这之前首先要报国家文物局预审。第二个阶段是2018年2月1日下午5点(格林威治时间)之前,必须把正式文本送到世界遗产中心。 第三是迎接“探子”,就是迎接国际专家现场评估。文本基本形式通过之后,联合国教科文组织世界遗产中心会把申报材料交给第三方评估机构进行评估。先是组织多名专家匿名评估,再派出一名专家,到现场来进行一定时间的考察,对申报点的遗产保护、管理及遗产的真实性、完整性,给出一个评估意见。所谓“迎接探子”就是迎接这位专家。这个过程是在2018年的9月19日—25日这7天时间里完成的,后面会写到这位专家,她就是莉玛·胡贾女士。 第四是说服“班子”,这个班子指的就是第三方评估机构国际古迹遗址理事会。前面说过,国际古迹遗址理事会是世界遗产中心唯一指定评估机构。评估机构汇拢各匿名评估意见和现场评估意见,给出一个综合评估意见。这个综合评估意见分四个档次。 ■第一档:Yes——建议列入。如果给出这个结论,那基本上就是板上钉钉了。世界遗产的申报,执行到现在为止,还没有发生过给出建议列入的结论而不被列入的先例。 ■第二档:补充材料。这一档就要看材料能否补充到满意的程度了。 ■第三档:重新申报。这一档危险性很大,也可能会遥遥无期。 ■第四档:No——不建议列入。这是被枪毙了。 如果是第一档,那么就可以心安理得地去参加世界遗产大会了。 第五就是“捧回牌子”,那就是申遗成功,皆大欢喜。 这“五子登科”就是形象的申遗工作全部流程。 可以想象,申遗工作不可能是一个人或者几个人就能办好的事情,而是涉及大遗址方方面面的工作。从申遗文本编制到征地拆迁、遗产区环境风貌修复、遗址现场保护展示,再到景观大道建设、安溪集镇改造、遗址公园南入口改造提升,以及良渚博物院陈列改造、良渚遗址遗产监测中心场馆建设、良渚遗址考古与保护中心场馆建设等,就等于申遗工作360度全覆盖。 这其中的好多工作,都是史无前例从未做过的,没有做过就意味着没有经验,比如土遗址的展示,国内几乎没有成功的先例。尽管国内成功申报世界文化遗产当时已有36项,但是每个遗产的特点都不一样,国外也没有如此巨大的土遗址申遗成功的先例。 都说申遗文本主要是讲故事,无非就是按照世界文化遗产的要求讲一个良渚独特的故事,那么,怎样才能讲好这个故事,对大家都是一种考验。虽然有国内有丰富申遗经验的陈同滨团队来担纲申遗文本编制,但还是需反复、认真地学习,尤其是世界文化遗产的操作指南。要仔细研究它到底对世界文化遗产是怎么定性的?里面有哪些具体的要求和标准? “请进来”是一个很高效的学习途径,良渚遗址管委会不仅请国内专家一起讨论,也请了一些国际专家来出谋划策。当时标准的第四条——典范价值比较难切入,专家们就提出,良渚古城很有自身特色,无论是选址还是建造方式,都非常独特。它与水利系统运作紧密结合的空间格局,也是独一无二的,所以它们放在世界早期文明的框架中来看,它具备了作为一个城市的典范意义,是符合第四条标准的。 经过多番研讨、斟酌,最后报送时根据专家的意见,只针对第三条和第四条标准进行了说明,集中凸显良渚最闪亮的地方。据说在评估的时候有专家就提出,良渚不只符合两条标准,良渚可以符合更多的标准。当然,这是好事。不需要我们再去做补充、解释工作,国际古迹遗址理事会在评估的时候会提出来,良渚还符合什么标准,他们会从他们的角度追加认定。 良渚的申遗文本,200多万字,5330多页,可以说是历年来中国送去申报世界文化遗产文本里最厚的一份。为什么会这么厚?因为良渚的申遗文本附加了很多考古发掘报告,把历年来考古取得的成果都作为附件,完整地呈现了出来。当时压力非常大,5330多页文本,包括英文翻译、图片校对,工作量非常大。

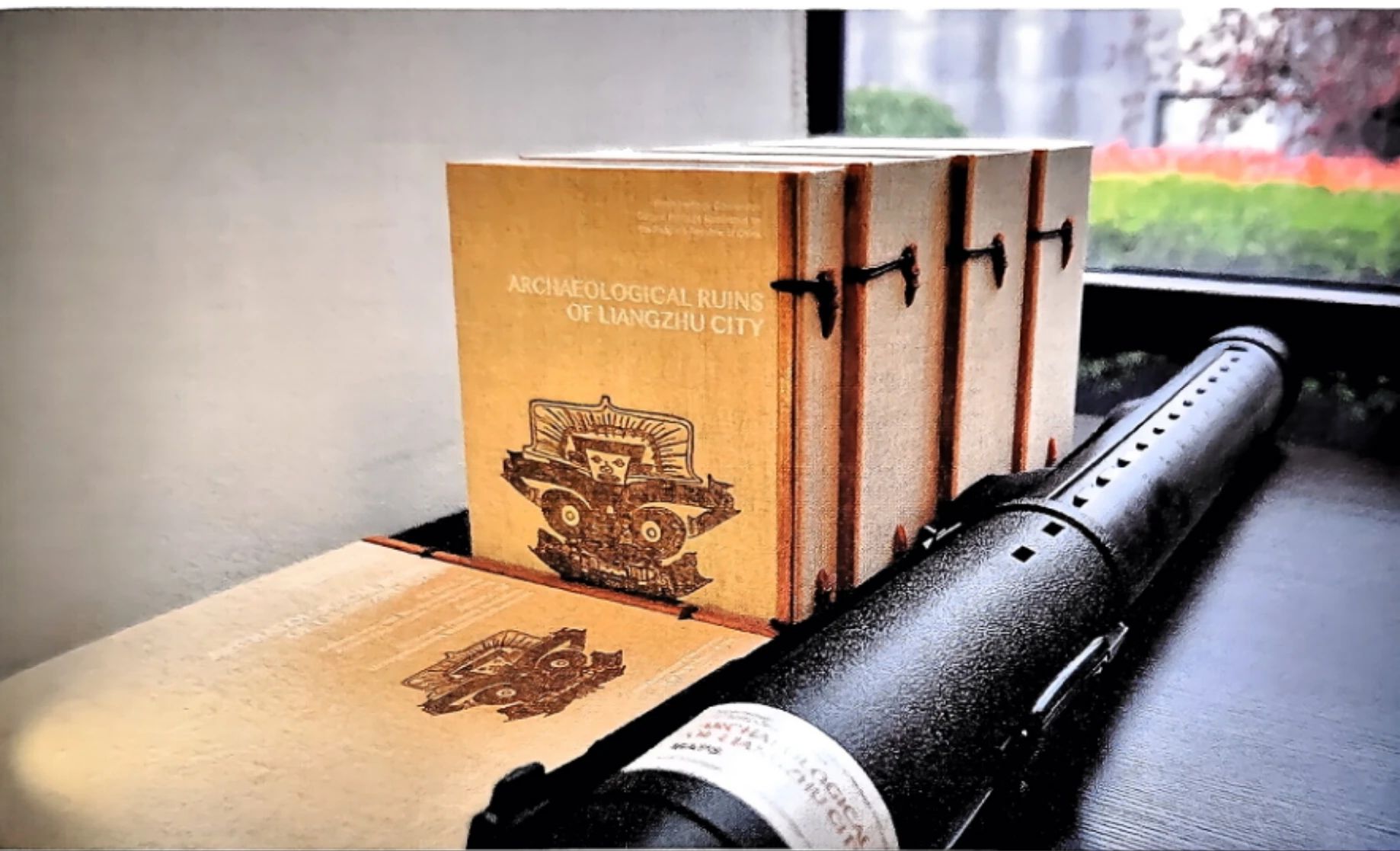

▲良渚古城遗址申遗文本 压力最大的是北京21天。 现在想来是一个插曲,当时的考验却犹如上了前线战场。 申报之初,作为地方政府,余杭有余杭的综合考虑,因为想着申遗和今后的发展能够相得益彰,最初申报范围只体现了古城遗址,水利系统和瑶山都没有放进去。 插曲发生在2017年的3月。当时赵一德书记带队到国家文物局去沟通,申遗文本事宜在那次会上,国家文物局非常明确地提出,瑶山祭坛,特别是良渚外围水利系统价值非常高,意义非常独特,申遗不可或缺,一定要放进去。 所以后面不只是风雨兼程,更是不分昼夜。最后提交的预审文本,跟之前带去的文本对照,改动是非常大的。团队小组在北京进行了最后的英文校对和排版印刷,那期间似乎一直在改,一直在赶。其间所有新增的地图还要报经国家测绘地理信息局审核。这些工作都压在了在北京的21天内。最后把年纪轻的,特别是精通外语的,都压到一线上去了。压力大,睡不着,带病坚持着,有人大把大把掉头发,这些都不是夸张的说法,一切只为了抢赢时间。

▲2018年1月,申遗文本正式递交到巴黎 高洁就是其中一位典型的代表。高洁是英国伦敦大学遗产管理专业硕士毕业生,导师吉姆· 威廉姆斯是丝绸之路申遗项目外国专家组组长。高洁的英语很出色,5330多页文本校对都是她一人负责到底的。最后的文本经国家文物局报国务院审批、由国务院领导签字批准后,派三人专程送往巴黎世界遗产中心,赢得了一场艰难而漂亮的应急战。 但这不过是一个插曲而已,真正的考验是国际迎检,是实战的氛围。 模拟迎检 杭州市园文局副局长卓军谈起杭州的三项世界遗产,如数家珍。 在良渚申遗的冲刺阶段,卓军曾扮演过一个重要的角色,那就是印度籍专家莉玛·胡贾。那时他用五天时间以莉玛·胡贾的角度,向良渚遗址管委会提问甚至“发难”,把能想到的问题都一一提出来。当时大家都认为,只怕想不到,但凡想到的,都得寻找一个完美的答案,这个答案不仅是口上纸上的,还要能落实到行动上、落实到实际工作中。 之所以让卓军扮演莉玛·胡贾,是因为他在西湖申遗和大运河(杭州段)申遗工作中都扮演了重要角色,特别是西湖申遗,他是全程参与的,积累了丰富的经验。他提供了一份十分有意义的材料——《良渚申遗迎检中可能被专家提问的问题》,一共 46条。其中既有常识层面的,比如你们对国际古迹遗址理事会的了解程度有多少?制作一件玉器需要多少工作量?大概年产量是多少?良渚玉器在全世界的收藏情况是怎么样的?也有全面细致的,如没有文字、金属器的情况下怎么界定良渚古城已进入国家文明形态?水利系统的功能有哪些?为什么要花费如此大的人力物力建设如此大规模的水利系统?这些玉器上的精美纹饰在没有金属工具的情况下是如何雕刻出来的?还有关于未来保护规划的,如遗址保护与展示的度怎么把握?有没有开展游客量控制、交通等专题研究? 这些问题已经更多地使用了国际话语体系,而不是关起门来的自说自话。 那些天的卓军就是一位考官,而且整整做了五天,莉玛·胡贾要走的路线他全走过,他提的问题也不只早就拟好的那些。申遗成功之后他接受《杭州日报》采访时是这样说的: 很荣幸参加了杭州三处遗产申遗的具体工作,但每一次都是不同的心情。第一次西湖申遗,持续性有机演进景观申遗因类型独特、国内缺乏相关经验,需在不断探索研究中推进,压力很大;第二次大运河申遗,评估结果不是推荐列入,有不确定性,故忐忑;本次良渚遗址申遗,初步评估结果很好,是“建议列入”,因此更多的是期待。结果不出意料,很圆满。整个审议过程从陈述讨论到落槌仅历时十余分钟。世界遗产委员会各成员国的发言多是表达称颂和祝贺。 自1994年首次列入中国申报世界文化遗产预备名单,25年间良渚遗址保护和申遗工作经历了许多波折,在习近平总书记关心下最终申遗成功,实属不易。良渚古城遗址申遗成功,既突破了西方文明体系的常规认识,又对杭州建设世界名城意义非凡。

|