| 1907年7月13日(农历六月初四),女报人、女革命家秋瑾在浙江绍兴被清政府以“谋反”罪名捕获,并于同年7月15日(农历六月初六)清晨,在绍兴轩亭口被杀。这就是中国近代史上著名的“秋案”。有关秋瑾和“秋案”,学术界已有大量的研究,成果丰富。但是,有关“秋案”的重要组成部分——“秋案”后新闻舆论却少有研究,尤其对其在中国近代史和中国新闻史上的地位更鲜有人注意到。

▲秋瑾 “秋案”本是一件严重的政治事件,“倘此等事,行于数十年前,即灭门十族,碎尸万段,亦非怪事”。但是,在晚清多次政治事件中,“秋案”所涉及的范围不算很广,清政府也百般设法缩小其社会影响,如与“秋案”有着密切关系的“徐案”发生后,清廷曾有“除著名死党严惩不计外,凡所胁从,断不可妄事株连,致乱人心”的意见。“秋案”发生后,张曾敭一面先行择要电奏朝廷,一面发布安民告示:“奸谋已破,匪党散走,除仍严拿各首要外,其误信邪说并不知逆谋实情者,无论何项人等,概不拿究。须知本部院但欲拿办首要,保全地方,绝不牵引株连,稍涉操动。”贵福也发布了告示:“大通学堂勾通匪类,确有悖逆证据,实属咎由自取;其余城乡学堂,亟应一体保护,暑期假满,即须照章开学。”历史进入20世纪,清政府已经不能像过去“文字狱”那样随心所欲地实行“株连”政策。 然而,“秋案”的发生,仍然引发了巨大的社会舆论,新闻媒介也作出了强烈的反应,并且不依不饶,穷追不舍,“哭以诗者有人,吊以文者有人,传其遗事者有人,刊其著述者有人,知其冤而对浙中大吏笔伐口诛者有人,闻其冤而愤浙中士绅致函诘责者有人”。 《神州日报》是国民党元老于右任办的第一家报纸,也是资产阶级革命派继1900年在香港创刊《中国日报》后,在国内办的又一家大型日报。尽管鉴于《苏报》被查封的教训,《神州日报》言辞委婉,但它仍在“有闻必录”的旗号下,公布了清政府缉捕秋瑾等人的函电文告和浙省发布的有关通报、介绍了秋瑾身陷缧绁、神色自若、慷慨陈词、威武不屈的事迹、精神和气节。在华的一些外报对“秋案”也很感兴趣,《神州日报》对其中不少报道和评论时有刊载。 秋瑾是清末因革命而被砍头的第一个女革命家。为了纪念秋瑾的遇难,陈志群等人于1907年12月在上海创刊了《神州女报》,创刊号的封面由吴芝瑛所题签。吴芝瑛与秋瑾订有兰谱,是安徽桐城人,社会上层人士,享有文名。《神州女报》共出了3期,纪念秋瑾、声讨清政府杀害秋瑾是该刊的一项主要内容。《神州女报》的《发刊词》中说:“《神州女报》何为而作乎?为鉴湖女侠流血之大纪念而作也……创此《神州女报》,以尽女士遗志。”《神州女报》先后刊出了许多秋瑾的遗作,如《敬告姐妹们》、《演说的好处》、《中国女报发刊词》、《致湖南第一女学堂某君书》、译编《看护学教程》、秋瑾的遗诗遗词,首次发表了秋瑾给陈志群的12封信及《柬志群》诗4章;创刊号还刊登了《论秋瑾之被杀》等许多有关评述“秋案”的报刊文章、《神州女界新伟人秋瑾女士传》等介绍秋瑾生平的传记。这期前几页上另有“秋女士流血之纪念”的图画《临刑之惨状》、《冤狱之铁证》、《临刑绘影》,以及秋瑾照片和手迹等等。《神州女报》创刊号的内容非常丰富。 《申报》对“秋案”的报道是最早的。1907年7月16日,该报“专电”的首条消息在叙述绍兴知府贵福查封徐锡麟家产时,就提到“拘拿徐创设之大通学堂学生,内有某生被兵役枪伤”。7月18日则正式涉及到“秋案”:“绍兴明道女学堂教习秋瑾女士曾至日本游学,程度颇高。近被人指为徐锡麟党羽,遂被拿获,立予斩决。闻者莫不懔懔。”此后半月,《申报》几乎逐日均有关于“秋案”的续报。《申报》的这些报道包括各种体裁的文字,约达30余篇,3万多字,内容有报道秋瑾被捕和就义时的情形、题为《论绍兴冤狱》的论文、绍兴府伪造秋瑾的口供及揭穿此假口供的编者按、绍兴府宣布秋瑾的罪案、秋瑾被害之余波、秋瑾男装持手杖的照片、驳斥浙吏对于秋瑾之批谕、御史常徽奏请削平秋瑾墓并惩办营葬秋瑾墓的吴芝瑛与徐自华、苏州乡绅及常州旅沪同乡会致函督抚反对削平秋瑾墓事、吴芝瑛上两江总督电文、徐自华撰及吴芝瑛书写的秋瑾墓表、秋瑾的遗诗6首、秋瑾生前的演说稿、侯保三《题秋瑾墓》4首,等等。

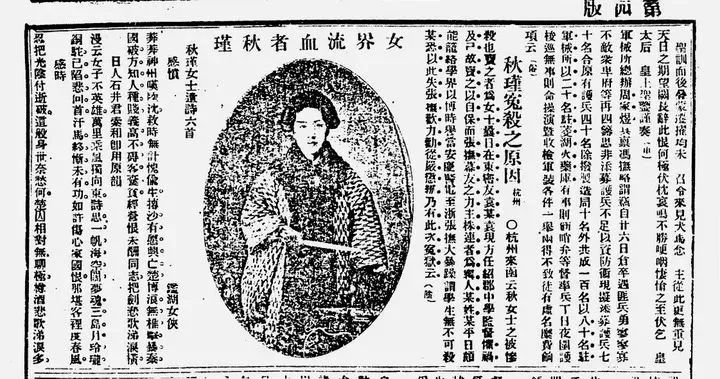

▲《申报》1907年7月23日刊登《秋瑾冤杀之原因》 对于“秋案”报道最为详细的,要数1909年1月22日创刊的《女报》。《女报》是《神州女报》被查封后由陈志群主编发行的,同年9月28日,该刊曾出过两个增刊,一为讨论妇女问题的《女论》,另一为中秋节的《临时增刊:越恨》。《越恨》为史料的总集内包括的遗像、手稿及轩亭图照,有关“秋案”的官方要电布告、在野时评清议,如《浙江绍兴府查抄徐锡麟家属株连学界捕戮党人始末记》《江苏教育总会致浙省议长议绅咨议官学界诸君询问绍案公论书》、《皖学同人论浙公启》、《敬告为秋女士呼冤者》、《对于秋瑾被杀之意见书》、《浙江之危机》、《述浙省官史之罪状》、《浙绅之对于党狱》、《责难浙绅篇》、《论浙省官员捏造罪状》、《浙抚安民告示驳议》、《驳官场发表之秋瑾罪案》、《论苏人电拒张抚事》、《贵太守鬼迷绍兴府》等等,还有一些小说、漫画等,表达了对秋瑾的哀悼之情和对官府和有关官员的强烈愤恨。《临时增刊:越恨》内容十分丰富,是研究“秋案”不可多得的史料集。该刊为署名“萧山湘灵子”所编辑。湘灵子是浙江萧山人韩茂棠,光绪年间的秀才,先在杭州、嵊县一带做记者,后为上海大同书局编辑。在《临时增刊:越恨》里,有湘灵子等人用秋瑾原韵写的轩亭冤传奇题词,有以“萧山湘灵子”为笔名所著的《神州第一女杰轩亭冤传奇》。 天津的《大公报》以敢言著称,它在“秋案”后也发表了诸如《皖乱汇志》、《党祸株连实为促国之命脉》等文章,披露了“秋案”的经过、表示了对秋瑾遇害的同情、鞭挞了清政府官员。 其他报刊如《新女子世界》杂志创刊号、《女报专刊》、《白话报》、《杭州白话报》等均有大量的有关秋瑾的文章,如《杭州白话报》的《改葬秋瑾案请持平办理》(1908年10月16日)、《各地绅商对于秋墓案之评论》(1908年10月20日)、《秋墓案要电三则》(1908年10月20日)、《女教士之对于秋墓案》(1908年10月20日)、《吴芝瑛女士拟上江督电稿》(1908年10月21日)等等。《南方报》(1907年8月2日)的《越郡党祸风潮纪实》。1907年广州《国事报》刊发《女界流血者秋瑾》的照片。《振华五日大事记》(第24期,1907年8月8日)上的《中国女侠秋瑾之真相》。《小说林》(第6期,1907年12月)上的《祭秋女士历史》;《竞业旬报》(第31期,1908年10月25日)上《好个大胆的贵福》。在日本,同盟会的机关报《民报》上有“秋瑾女士和装之肖像”(第16号,1907年9月25日)、章太炎的《秋瑾集序》和《祭徐锡麟陈伯平马宗汉秋瑾文》(第17号,1907年10月25日)。在日本,另一家刊物《天义》上有《绍兴某君来函论秋瑾事》(第6卷,1907年9月1日)、《秋瑾死后之冤》(第15卷,1908年1月15日),等等。 “秋案”后的新闻舆论,时起时伏地延续了几年的时间。除了《女报·临时增刊:越恨》外,1909年,广州的《时事画报》还在其第15期上刊登了《鉴湖女侠秋瑾像》,并配有一词《吊秋瑾——调寄金缕曲》:“拔剑悲歌起,听中原,胡笳满耳。江山吹碎,别有娥眉能爱国。血葬杜鹃声里,不忍到,轩亭前处,正是落红飞满地。石榴花五月如人醉,竟谶了,断肠句”;1910年6月的《南社丛刻》(第3集)上有《秋瑾女史哀辞》;1911年12月11日的《民国报》(第3号)上有《祭秋瑾女士文》。类似新闻媒介对“秋案”的宣传和报道的状况,在中国近代史是罕见的。 综上所述,由于“秋案”突发性大,加之秋瑾又是位名女人,因而激起了包括民愤在内的强烈的社会舆论反应。新闻媒介对社会舆论的报道,既真实反映了国人的情绪,又对国人的情绪起了推波助澜的作用。这一现象的出现不是偶然的。20世纪初期,中国大陆的报业已有了较大的发展,仅资产阶级革命派的报刊就有五六十家。这些报刊多以民众的“向导”与“喉舌”为自己的办报宗旨,通过公开报道与讲述,即将政府有关决策、政治人物活动和政治事件公布于众,以期引起社会成员的广泛关注,激发大家的政治兴趣。 所谓舆论,就是公众的意见。相当数量的公众异口同声地对某一问题表达某一种意见,形成舆论,就能形成比较强大的社会力量。然而,舆论有没有这种力量,在于它是否道出了真理,是否符合世道人心,是否主持社会正义。“秋案”后讯情汹涌的新闻舆论又是如何表达世人的看法呢? (一)为秋瑾鸣冤叫屈 今天,谁都知道秋瑾是个女革命者。然而,“秋案”后,社会上有关秋瑾的各种传说都有,加之当时人们的情绪激动,因此,有关秋瑾的报道也多有误差。有的认为秋瑾“谋反”,罪有应得,但是,更多的,是有意无意地将秋瑾当一个归国女留学生、女教员,甚至“娟娟弱女”来看待的。因此,新闻舆论界与民间舆论一样,多对秋瑾执同情的态度,有意无意地认为“秋案”是个冤案,也即清政府在没有口供和证据的前提下以谋反罪处死秋瑾,“证据不足”,且“不经公审”,不符“法律程序”。《文汇报》有文章说:“绍府贵守,无端杀一女士,竟无从证实其罪,是诚大误。初指其与徐(徐锡麟——笔者按)同党,因不能搜得实据,故出示称女匪秋瑾,系平洋党首领云。”《申报》则说,既然秋瑾是徐锡麟的同党,“何以不明暴其罪于天下,而贸然杀之,得不谓之滥刑乎”? 对国内为秋瑾鸣冤的现象,一些海外人士很是不满,他们直言不讳地表彰“瑾之志固在革命”,“遂集同志于浙江,欲举大事”;“其所昌(倡)革命,则种族革命也,不得以男女革命相饰”;秋瑾之死,将“激发数千百人之革命”,其作用伟哉。国内报刊曲意回护,“以非革命诬瑾”,使其革命事迹“湮没不传”,适成“瑾之大冤”、“秋瑾之奇冤”。 其实,在众多评述秋案的文章中,还是有文章没有停留在秋瑾口供有无、供词真伪等枝节问题上,而是透过现象揭其本质:“夫女士之主张革命,固不能为女士讳,而亦不必为女士讳也……故今日之争,不必问秋女士之革命真与不真,但当问官吏之杀我同胞当与不当!女士当杀,杀之宜矣,乃杀之而于法律未当,是不啻杀我无罪之同胞矣。”从今天的眼光来看,这篇文章写得很有见地、很有水平,因为秋瑾的确是个女革命家。 同时,秋瑾牺牲的惨烈也是新闻舆论相聚的焦点。按照绍兴人的说法,清代绍兴有水澄场小教场、轩亭口两个刑场。前者专用来以绞刑处决女犯,后者则是专用来以斩刑处决江洋大盗。而秋瑾却在轩亭口被砍头,这种方式方法可谓史无前例,新闻舆论也以悲愤、谴责、抗议、痛骂的基调作出了史无例的反应,使秋瑾作为一名无辜冤死的女子形象迅速地传遍了社会,并搏得了各界的巨大同情。尽管这与事实不尽符合,但造成了对清政府抗议的巨大声浪。这方面,外报的论述尤其引人注目和具有影响力。英文晚报《文汇报》曾以《绍兴骚扰余闻》为题,指责“绍府贵守无端杀一女士,竟无从证实其罪”。并说:“视中国政府近来待女子之办法,终不若西国之文明。即办理女教员秋瑾一事,在中国政府以为该女子暗通革命党,故必如是办之,然他国断无此等办法。” 秋瑾是个革命者,浙江官府的判断符合事实。但是,在处理此案时,有关官员轻率、过急,存在着漏洞和矛盾之处,被民智初开的各界人士抓住了,加之当时许多报刊有意无意地否认秋瑾是个革命者,因此,“秋女士之死,相识者冤之,不相识者之各报记者亦冤之,读各报之稍有一知半解庸陋如叙余者,亦莫不同声冤之,即此穷乡僻壤目不识丁之妇孺,闻女士之死,见女士之像,亦莫不交口冤之,甚至有闻而唏嘘欲泣者”。这种结果的出现,新闻舆论的鸣放起了很大的作用。 (二)征集、发表有关秋瑾的楹联和挽诗 “秋案”发生后,许多人用诗词、对联等形式来表达自己的看法和感情。这种形式数量众多,分布各地。上海《文娱报》1907年6月问世,9月份,它在头版以整月时间连续刊出《追悼秋瑾广征著作启》:“敬求诗界男女同胞竞赐佳章,无论祭文、挽联、诔词、铭赞,邮寄上海租界广西路宝安里浦东同人会谢企石收,限中秋截止,揭晓从速,酬教从优,如赐传奇或剧本或小篇小说,则更欢迎……”一时,挽诗、楹联如潮水涌向各报。 《神州女报》上悼念秋瑾的诗文最多最集中,仅第1号和第2号上就有长短诗文30首以上。“轩亭断头死,神州女报始;神州女报始,头断心不死。我今题此偈,一泪凝一字,吁嗟和姑姊。”这是吴芝瑛在《神州女报》的创刊号写的一首词。另外,她还另以“小万柳堂”为笔名写了“一身不自保;千载有雄名”的挽联。 秋瑾就义前曾留有“秋风秋雨愁煞人”字句,因此,许多悼念秋瑾的诗文都围绕着这一字句展开,集中又以《神州女报》上这首为典型:“秋风秋雨愁煞人,中原蓦地起烟尘。惨流一点腥红血,化出罗兰劫后身。干戈扰扰浙江滨,秋风秋雨愁煞人。伍相沉冤今未雪,请重抉眼挂城阐。折沉龙剑碎连壁,六月繁霜叫冤魄。秋风秋雨愁煞人,男儿惭愧裹尸革。骇浪惊涛女界沦,神州回望泪沾巾。言愁我始愁无限,秋风秋雨愁煞人。” “秋不必清节为,瑾不必怀瑜见,到今朝颈血飞红,直搏得合口呼冤,同声诅满;竞什么新中华?雄什么女世界?叹当局良心透黑,尽演出,衣冠涂炭,豺虎纵横!”这副挽联,署名为“惊秋”,嵌有秋瑾和竞雄的姓名,并揭露绍兴知府贵福等人的伪善。众所周知,在绍兴大通学堂的开学典礼上,贵福曾赠予秋瑾“竞争世界,雄冠全球”的对联。

▲大通学堂 楹联和挽诗是人们抒胸臆、表性情和追悼先烈的好形式。“秋案”后,人们有目的地创作楹联和挽诗,并寻求有利、有效的传播渠道,以表达自己的政治态度,影响其他人,并试图将此进一步上升为舆论,形成大多数人共有的看法。比如,针对秋瑾有“鉴湖女侠”、“巾帼女英雄”的女性特点,许多对联以秋瑾的英雄事迹来激励男界奋起,如“愧煞须眉二百兆,更谁霹雳扫妖尘”、“须眉众男子,奋起莫徘徊”等等。 众所周知,能写楹联和挽诗的人不少是些士绅。这些士绅中,不少人与社会中上层有各种各样的联系。因此,这些楹联和挽诗不仅表达了这些士绅对“秋案”的看法,也间接表达了社会中上层一些人士对“秋案”的倾向,也就是说,他们中的不少人对浙江有关当局处理“秋案”方式方法多有不满。同时,用文学来表达政见是中国士绅的一个传统。士绅传播的内容除经籍外,不外乎诗文、政事和时务等方面,多属新闻,与现实密切相关,并时常形于诗歌,播诸人口,往往成为舆论的焦点,引起朝野的轰动。 (三)谴责凶手、谴责官府、谴责守旧人士 “秋案”后,各地的新闻媒介首先将矛头指向“秋案”的直接负责人贵福、李益智和张曾敭:“贵福者,恩中丞之中表也。杀革命党者,升官之捷径也。以杀革命党为言,则任杀百数十无辜之人而人莫敢讼冤,以讼冤者亦可指为革命党也。事苟能泄私忿而遂吾功名富贵之大愿者,又奚恤他人生命也。故吾敢断言曰:必有李益智之横酷,而后有贵福之罗织;有李、贵之残杀,而后见张中丞之任用群小……张中丞及李标统、贵太守之心,或者不愿浙江自后有东渡之女学生习体操之学堂,而后引以为快乎?抑以雷厉风行之手段,使浙中父老尽驱其子弟悉数不入学界,而始高枕无忧,奏肃清学界之血伟功乎?”不久,同情秋瑾的山阴县令李钟岳自杀,使得舆论又起一个高潮。“一时论,类集矢于张曾敭、贵福二凶,攻击不遗余力。”压抑打击李钟岳的贵福和张曾敭,“遂愈成众矢之的,沪上中外日报、申报、新闻报等,一致攻击,并编成新剧,名《六月雪》”。新闻舆论界对张曾敭、贵福、李益智唾骂备至,为秋瑾和李钟岳鸣冤叫屈。 新闻舆论在攻击“秋案”的直接负责人的同时,也自然而然地把矛头指向官府:“此次之党狱,政府官吏之对于我人民,可谓侵剥生命权之甚矣。欲杀则杀,欲捕则捕,欲搜查则搜查。不必有证,不必有供,不必按律。匿帖可信,罪名可诬。一切敲诈之事,乘此而大起。人有旦夕之恐,士无一线之安。行旅不得自由,居住不得自由,书信不得自由,一切营业不得自由。世界普通所有之人权,大概尽为所侵削,而复日处生命危险之地位。”该文将“秋案”与“人权”联系起来,很有新意。这恐怕是中国较早阐述有关“人权”的文章了。新闻舆论还将“秋案”与国家存亡结合起来,严厉地责问官府:“亦知中国今日之现象乎?自各国联盟之约法三章成,而无形瓜分之局定。诸君犹熟视无睹,一若无事者然,而仍日日以防家贼、兴党祸为事。” 我们还得承认,秋瑾平时比较豪爽,着男装日本装,打枪舞剑骑快马,与中国传统的妇女角色有大的差异,因此,不少守旧的人,尤其是上层社会的绅士对秋瑾颇有看法和微词的,“秋案”发生后,他们的态度也比较暧昧。他们的态度是民间舆论中的另一类。对此,新闻舆论也是恨恨不已,予以批判:“我于绍兴一狱,窃痛心切齿于我奄奄无气之国民。试问,兹事之起也,除一二报界中人奋其笔舌,以声官吏之罪外”,绍绅、浙绅、各省之绅“何乃无一人焉……何平日言论风发,而今日噤若寒蝉耶?抑立宪国民之资格当如是耶”?“浙省素称风气早开之地,学会如林,士子接迹,乃浙之士绅对于此案,其贤者畏祸缄口,事前不闻有阻止之策,事后亦不闻有抗争之举,毋亦高论有余而壮往则未足者欤。”“绍兴残杀之惨剧,起于贵守,成于张抚……欺罔天威,草菅民命,肆无忌惮,闻者发指。而上自朝廷,下逮全浙之父老绅民,莫肯有一言发其疑问者。呜呼,立宪国之人命乃更贱于专制国耶?” “今浙省士绅对于绍郡惨毒之案,其贤者畏蒽缄口,事前既无正理之抗争,事后又无纠弹举动;其不肖者甚至乘机告密,尽力赞助,藉以泄私忿而释嫌疑……故核实以言,惟浙省士绅不知力争权利,而后浙省官吏始敢纵恣为恶。”从这条新闻中我们可以看出,新闻舆论在批判了浙江一些守旧人士的同时,还谴责了与“秋案”有瓜葛的人。的确如此,“秋案”后的新闻舆论中相当一部分是直指这类与“秋案”有瓜葛的人。上海《中外日报》说:“同仁学堂事,由吏役诬诈而起,非若妄杀秋某、枪毙学生、事关人命、激动公愤者可比。乃越人舍大而遗细,置豺狼不问,而问狐狸。即此以观,绍郡绅士之无人,更甚于他府矣。”同时,某报有署名佩韦者,致浙省绅界书,责备甚激,谓:“公等中于惧罹祸累之一念,而卒不敢异议。是不惟无义气、无热血,亦且眼小如豆、胆小如鼠矣。是天下可鄙可怜之人,莫公等若也。”又有某报撰《卖友者之将来》一文,对于某某等之告密,冷嘲热讽,词严义正:“秋某之死,不死于侦探,而死于告密;不死于渺不相关之人,而死于素号开通、昕夕相过从之人。盖彼其所以为此者,特以畏株连之一念耳!故不惜牺牲一弱女子,以自丏其生也,在彼固宜以为得计。虽然,彼其将来,果能见赦于官吏与否,殆尚有所不可知。”由此可见,当时的新闻舆论是十分激昂的。《中外日报》也直截了当地说:“秋瑾之死,学界中人有势力者,颇亦从而加功。” 综上所述,新闻媒介刊发时评与政论,在直接对社会问题表达具体意见,指导和动员人们接受这一意见的同时,也在创建和强化着新的、影响力更大的舆论。有关“秋案”的新闻舆论就是如此。它在反映“秋案”后一般民众舆论的同时,也将焦点定格在“秋案”的某些关键问题和关键人物上,再进行深入的报道和评述。而且随着相关报道和评述不断深入,种种直接或间接议论也越来越激烈,将人们的注意力引向清王朝的专制制度和当时社会环境,使其产生更大的社会舆论力量。 舆论是公众群体大体一致的意见,是一种不可忽视的社会力量。作为一种精神的制约力量,舆论对于社会问题是不会超然度外,它具有明显的实践意向和积极的参与意识。人们通过舆论活动,向有关方面或人士施加压力,尤其是对背离群体的个体产生压力,以影响他们的决策,制约他们的行为。“秋案”后的新闻舆论遍布海内外,持续了数年之久,影响很大,最后的结果也是值得夸耀的。 (一)严重地挫败了有关官员的仕宦前程 在强大的新闻舆论面前,“秋案”中的有关方面和人士所感受到的直接或间接压力是极大的,他们一面招架(有主动的也有被动的),一面暗中活动,试图离开绍兴或浙江。他们难以在浙江继续生存下去了。 贵福曾试图调任浙江衢州府,但没有成功。随后,贵福又准备调往安徽宁国府,也为当地人民所拒。终清之世,他未能再起。 浙江巡抚张曾敭,“张之洞之叔也。以名翰林而抚浙,到任之初,历行新政,铮铮有声。”1906年后,他因病两次奏请开缺,均“奉旨慰留”,浙江各界也希望他能继续留在浙江,如浙江留日学生以全体的名义致电在京的浙江官员对张进行“恳留”。就是“秋案”发生后,浙江留日学生也拍电报给他,向他申诉“皖案逮捕株连,显背去年谕旨,祸及学界,尤恐酿成巨变,乞大帅主持。”然而,他最后还是栽在“秋案”上,“徒以秋案为贵福所给,以致声名狼藉,前功尽弃,悔无及矣”。 所以,人们评论道,“秋案”后,张曾敭是“以一人之身,恣天下舆论之抨击,中外腾讥,士民唾骂”。当时的《杭州白话报》还登载过这样一幅插画:波涛滚滚的浪潮中,有一艘鼓足风帆的航船,上面题诗两句:“秋雨秋风天欲黑,张帆暗送浙江潮。”“张帆”就指的是张曾敭,其号为“筱帆”。在这种情况下,张曾敭不但升迁无望,就是原有禄位,也难以保住。据《申报》报道:“自浙抚奏保秋瑾案内出力人员折到京,已片交政务处议奏。闻军机大臣对于此案颇駣开保举为合,而醇邸尤极力反对保案。故现已决议仅仅准保千总两名而已。”张曾敭也在动脑筋想要离开浙江了。 张曾敭也想调迁。与贵福相比,张曾敭的调迁之事更是沸沸扬扬,可谓“秋案”中另一个事件。由于在“秋案”中“不利众口”,或“大受内外时论所攻击”,张曾敭“颇感不自安”,“曾具折乞退”或“奏请开缺养病”。清廷在讨论此事时,“某军机恐张新党气焰,拟驳。而醇邸谓现当预备立宪时代,应准开缺,以息浮言。是以未定”。随后,清延准备将他调离浙江,“以谢舆论”。1907年的9月份,他调任江苏巡抚。消息传出,《上海报》随即刊发江苏人陈去病的来信,说:“浙抚调苏,浙民之福,而吾苏之大不幸也……不特寻常细民为可危,即衮衮士夫、济济髦英,亦罔不危矣。学界前途何堪设想!若不团结全体,起而力拒,将谓吾尚有人乎?”《申报》也刊登了《江苏绅士致都察院电》,明确表示了拒绝张到任的民意。在江苏绅民的强烈反对下,10月份清廷又改任张曾敭为山西巡抚,但也没有成行。 几经折腾,张曾敭明白自己已不容于世。他心灰意冷,决意辞退政坛。离开浙江后,他称病于老家河北,有点“千夫所指,无疾而死”的意思。但是新闻舆论还是没有放过他,继续猛打落水狗”:“我闻公将乞骸骨归田里,为急流勇退计。呜呼!吾公可以行矣!今者浙潮呜咽,尚留公去思之碑。我知彼都人士,且将易欢迎而为泣送矣!公如谓故乡无此湖山乎,则一解朝绅,即可芒鞋竹杖,闲踏西湖。第愿公勿上岳王之坟,盖人方以‘莫须有’三字狱诟公,恐公徒增怅触耳!嗟嗟!湖山虽好,倘蔽以黑幕之云,则一转瞬间,秋雨秋风愁杀人之天耳!公亦知秋瑾此一句诗为人传诵乎?虽然,公亦传矣。夫女界中有秋瑾,女界中之破天荒也。秋瑾无论如何,必为历史上一人物。顾后之谭秋瑾者,必及公,则公虽汶汶,或藉秋瑾之名以显也。潮流正急,愿公珍重。” 以新闻舆论为主的社会舆论是一种公开的评价。公开意味着曝光,意味着社会监督;评价则是一种裁定,一种选择。顺应这种社会舆论,意味着为社会所选择、为社会所肯定;违背社会舆论,则意味着被社会所抛弃、为社会所否定。“秋案”中贵福、张曾敭等人的下场充分说明了这一点。他们之所以被社会所抛弃和否定,是因为他们被新闻舆论所抛弃和否定。 (二)推动了清廷的立宪步伐 1906年9月1日,清廷公布预备“仿行宪政”。应该说,当时有不少人对清廷的预备立宪还是抱有一定期望的。但不到一年,就先后发生了“徐案”和“秋案”。所以,新闻舆论就自然而然地将它们与清廷的预备立宪结合起来。“夫秋瑾之死不足惜,而当在预备立宪之时代,竟听一班昏墨官吏之作威作福,而政府不派大员为之调查,以败坏预备之基础为足惜。秋瑾之死无足异,而当在预备立宪之时代,竟听一班昏墨官吏之作威作福,而地方之绅商学界竟不发一言以讼其诬,致败坏预备之基础为足异。”由于相当规模的新闻舆论对“秋案”从证据到性质上进行了根本的怀疑和否定,因此,对清政府预备立宪的诚心和真实性也充满了疑虑:“朝廷近年举行新政,实非出自本心,不过刺激于内忧外患之频仍,不得已而姑出于此,聊以涂国民之耳目,饰友邦之观听而已。”“预备立宪,徒托空言,修改法律,虚应故事,惟其如此也,故外人时存一轻藐心。存一轻藐心,则领事裁判权无日望其收回。不收回领事裁判权,是我甘居于野蛮地位,而不得列于各国之平等,不能居平等,则兼弱攻昧,取乱侮亡,一任他人之所为。呜呼,愈不能自立愈野蛮,愈野蛮不能自立。盛衰兴亡、殷鉴历历。我执政当权诸公、盍一澄其心目,思所以固邦家弭祸患之道,而一真实致其力哉。” 但是,相当一些新闻舆论还是希望清廷能够真正实行宪政。他们认为,如果实行真立宪,也许可以挽回国运。“吾敢为一言以正告吾国之政府曰:诸公而果有志于立宪,则请尽去其瞻顾之私、忌讳之见,君臣上下同心合志,以从事于改革之前途。神州厄运,庶犹可挽。”“今日之天下,非实行立宪不足以挽回之。严禁州县之滥刑,洵立宪之要政也。”同时,立宪还可以消除革命:“欲消除革命之祸,屏绝恐慌之患,非实行立宪,其道未由。”新闻舆论借“徐案”和“秋案”攻击官府的一个旨意在于推动宪政改革的进行。 为了摆脱在“秋案”中被动的状况,同时也确是为摆脱革命的威胁,清政府加快了宪政改革的步伐。慈禧太后与光绪皇帝在召见军机大臣时面谕:“筹议宪政,当先实行满汉平权办法及严禁大员徇私,以立宪政基础,则革命风潮庶几亦可渐息。”1907年9月20日,具有议院基础的资政院成立。1907年9月30日,清廷正式宣布预备立宪以君主立宪为宗旨。1907年10月19日,各省成立与资政院相对应的咨议局。 清政府在加快宪政改革的同时,也针对新闻舆论攻击的包括“徐(锡麟)案”在内的酷刑和司法程序问题,加紧进行司法改革,其主要内容为修改旧刑法中的残酷、野蛮、落后的部分;制订《刑事民事诉讼法》、《大清新刑律》等新的法律。法部还严禁各省各州各县滥用非刑:“至外省州县滥用非刑,尤须一律严禁,倘有阳奉阴违者,定予从重惩办”,并拟将刑事上应用刑具详定章程,“通咨各省俾有遵守,不至滥用酷刑,以重民命”。 这些事实是很有意义的。它们表明,新闻舆论在晚清社会中的作用比我们原先认识的要大得多,对清政府的作用也比我们原先认识的要大得多,而且越来越大。同时,它们也表明,清政府并不像我们原先认识的那样顽冥不化。我们原先的认识是否需要改变一下? (三)直接和间接地宣传了秋瑾及其革命事迹和思想 对“秋案”后新闻舆论的分析,我们还会发现一个现象:尽管许多报刊出于种种目的,都矢口否认秋瑾在进行反清革命活动,尽管不少报刊虽然同情秋瑾,但是他们并不倾向革命,也并不将秋瑾当作革命家来宣传,但是,这些报刊在一定范围内将多数人的倾向和意见不断地传播和沟通,使触及到的人们产生了共鸣,并在有意和无意之中认可、趋同,使得秋瑾这一女革命家为人们所认可、敬仰并仿效。“秋案”后,新闻舆论逐渐强化为社会中的舆论权威,进而引发显著的作用。 “秋案”发生后,许多报刊介绍了秋瑾生平和她的诗文,如秋瑾牺牲后的第4日,《神州日报》接连以“革命风潮肖像”为题,刊出秋瑾的照片及其爱国诗作手迹,并附文字介绍。秋瑾就义不到10天,吴芝瑛抱病写出《秋女士传》、《纪秋女士遗事》。她所作有关秋瑾的传记,各报广泛地予以刊登,影响很大。除此之外,一些与秋瑾有交往的人士也写了不少纪念秋瑾的文章,如《神州女报》第一号上,载有徐寄尘的祭文《祭秋女士文并序》和王钟麒(天僇生)的《秋瑾女史哀词》等。这些,不仅起到使得社会各界对秋瑾多方面了解的作用,也为秋瑾诗文和思想在各地的传播提供了良好的机会。 秋瑾的诗文,如“恢复江山劳素手”、“我欲期君为女杰”等,豪情奔放,对青年妇女和知识妇女有特别的感染力,不仅使秋瑾在他们心中成为爱国女杰的形象,而且也对其中一些人走上反清革命道路有一定的作用。正如《敬告女界同胞》一文所说的那样:“政府及野蛮官吏之罗织党狱也,岂非欲示威于天下,以惩前毖后乎?然吾知继秋瑾之后者,将闻风接踵而起,崇拜之,欣慕之,女界革命之传播必速于置邮而传命,今日者特其起点而已。政府诸公果能举二万万之女子而尽杀之斯耳?否则,民智大开,禁闭乏术,人人可以革命,即人人可为秋瑾,是不啻杀一秋瑾,而适以生千百秋瑾。一秋瑾易杀,而千百秋瑾难除也。老子曰‘民不畏死,奈何以死惧之’。”新闻舆论对秋瑾和秋瑾革命思想有意无意的宣传,启蒙和教育了广大人民的意志和精神。这里有两个十分典型的例子。一是1911年武昌起义后,浙江迅速光复,清政府在浙江的统治迅速地垮台。无疑,这与“秋案”发生在浙江以及“秋案”后新闻舆论的影响有密切的关系。二是武昌起义后,女子军事团、女子光复军、女子北伐队、女子军、同盟女子经武练习队、女子尚武会、浙江女子队、女子国民军、女子决死队、女子暗杀队等妇女武装,纷纷涌现,为光复各地、建立民国立下功劳。这些妇女,能像男子那样投身于反清革命,许多就是受有关“秋案”新闻舆论影响,如辛亥革命女子北伐队在其发起宣言中宣称:“于是倾奁倒箧,大集军资,扫穴犁庭,共除虏虐,乃看革命功成,克奏罗兰伟业,待到共和局定,聊慰秋瑾幽魂。” “人皆谓秋女士之死,阻我女界之进步,而不知适所以振起二万万人之精神也。则秋瑾之死,为社会影响者,尤非浅鲜。”可以这么认为,如果“秋案”后新闻舆论在具体的目标上是针对贵福和张曾敭等人的话,那么在社会影响上却涉及到整个清政府。因为舆论通过劝导、号召、感染、暗示、熏陶,把人们的思想和行为引导统一到既定的方向上来,给人们的言行提供不可抗拒的导向。这个导向就是新闻舆论对“秋案”的广泛持久的报道和评论,扩大了秋瑾和“秋案”在社会的影响,促使更多对清政府抱有幻想的人清醒过来,也即在某种程度上成了一种反清的革命宣传,促进广大人民的觉醒,壮大了正在兴起的民主革命浪潮。这是有关“秋案”新闻舆论的另一个成果。 综上所述,有关“秋案”的新闻舆论之所以引人注目,就在于它说出了相当部分人所要说的话,表达了相当部分人的心情,有着鲜明的针对性,结果也是可圈可点的,甚至有点出人意外。这在当时的政治体制和社会环境下是十分成功的,与我们的传统观念大不一样。从这点来讲,“秋案”后的新闻舆论基本上达到了它们想要达到的目的,也就是说,新闻媒介对“秋案”的广泛持久的报道和评论,成了清末一次较为成功的舆论干预。

|