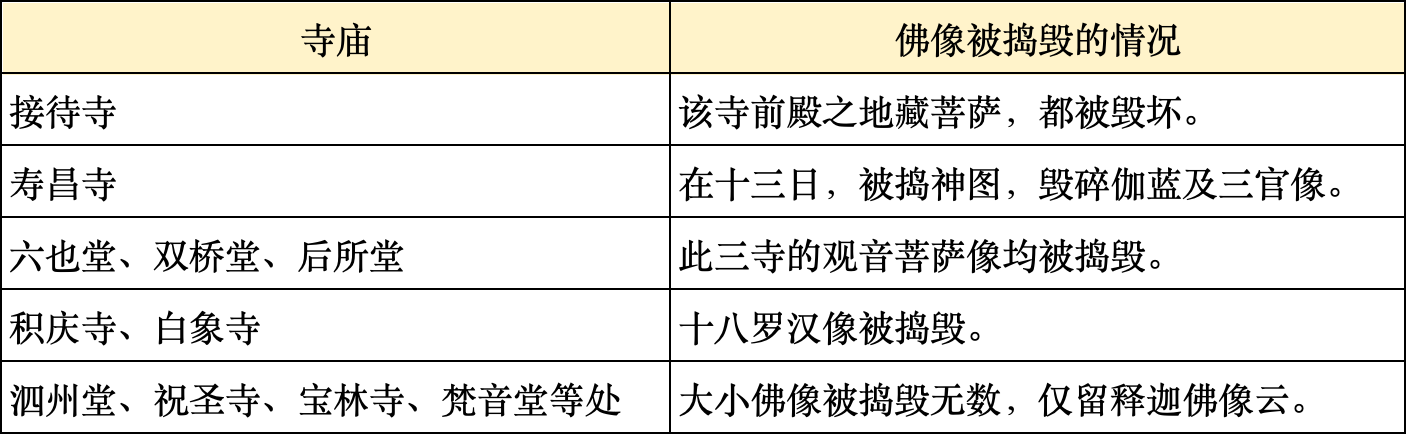

| 在庙产兴学运动等因素的影响之下,民国佛教的慈善教育颇为兴盛。民国佛教的慈善教育分为两类,一是学校教育,二是社会教育。民国佛教界兴办的慈善学校有佛教孤儿院、普通小学、佛化小学、职业学校和文化补习学校等几类,从事的社会教育活动包括到监狱对犯人进行佛法教诲、兴办公共图书馆和阅览室等。本文主要依据民国佛教期刊的史料,对民国时期杭州地区佛教界的慈善教育活动作一研究。 一、民国杭州佛教慈善教育兴起的原因 (一)庙产兴学运动的影响 庙产兴学运动是指清末民国时期社会的多方力量强占寺庙财产、改寺庙为学堂或是强迫寺庙与士绅联合办学的运动。关于其过程,学界已有详尽的叙述。庙产兴学运动对佛教的打击远远超过历史上的“三武一宗法难”。佛教大有被连根拔起的危险。诚可谓处于生死存亡的紧要关头。各地寺庙为了保护寺产,纷纷主动兴办教育,促进了慈善教育的发展。以下对庙产兴学运动在浙江的表现作一概述。 其一,寺观庙宇被教育部门或学校占用。以下以兰溪县为例加以说明。兰溪县白衣阁的多间房屋长期被县教育局占用,其住持宏道呈文给浙江省佛教会,请求该会出面协助将该寺的房屋收回。浙江省佛教会认为,公私教育机关向寺庙商借房屋或慈善团体请求寺庙给予物质上的援助,如果对寺院本身并无妨碍,“我同人应本喜舍无量之旨,酌量施兴,其房屋或借或租,应妥商条件办理,现在白衣阁房屋既由教育局借用,应如何议定条件,其寺僧住用房屋,应留存若干间,佛像及附祀各像,应如何妥为保管之处,均应分别议定”。这段话一方面体现了浙江省佛教会对慈善公益事业的支持,但也显露出一种无奈,也就是在庙产被行政机关占用的情况下,想一下彻底收回的可能性不大,在做了一些让步的情况下,尽可能地维护寺僧的利益。 其二,征收经忏捐。“经忏捐”即民国时期一些地方政府以兴办慈善公益事业的名义向请僧道做法事的家庭征收的捐税。在庙产兴学的运动中,全国各地借口破除迷信,组织“庙产兴学促进会”“庙产清理委员会”等以接收、侵占寺产,一些地方政府征收“迷信捐”和“经忏捐”被认为是理所当然的。当时杭州市政府征收经忏捐办法的部分条款罗列如下。 第一条:本市为推广公益慈善事业起见征收经忏捐。 第二条:经忏捐以水陆道场、打七两项为限,就其经征价额征收百分之十前项经忏捐由承办寺庙代向斋主征收之。 第三条:凡寺庙承办水陆道场或打七时须先期向杭州市政府财政局报告并代缴捐款,其报告单应具左列事项。一、斋主姓名;二、承办之寺庙所在地及名称并住持姓名;三、经忏之种类;四、经忏之价额;五、经忏日数及开始日期。 第四条:财政局于收捐后应即给予捐照由承办寺庙黏于经忏场显明之所。 第五条:承办经忏之寺庙如有隐匿不报或所报不实除责令补缴应纳捐款外并照应纳捐款十倍处罚前项罚金如有人报告者以五成给奖。 通过此办法我们可看出这样几个信息。其一,此项捐税名义上是向斋主征收,但是由承办寺庙代缴,该寺庙再向斋主征收。这样就带来一个问题,即往往是斋主不愿缴纳此项费用,寺庙为了能维持收入,从正常收入中支付这笔捐税,使得寺庙的正常收入减少。所以从最终结果上看,经忏捐的征收减少了寺庙的收入,加重了寺庙的经济负担。其二,此项捐税的上缴,寺庙要接受群众的监督。该办法规定,杭州市财政局在收取该捐后要出具相关凭证,从事经忏活动的寺庙要将该凭证贴在经忏活动场所的醒目地方。其三,规定了严厉的处罚措施。该办法规定社会群众如发现该寺庙从事经忏活动却没有缴纳经忏捐,可向政府举报,政府部门查实后要对寺庙处以重罚,并将所收罚金的一半奖励举报人。 应该说杭州市政府这一举措严重地影响了杭州地区寺院的经济收入。而且有的县在征收时也超出了征收一成的税额标准。如“萧山县政府,竟征收二成之多”,弄得该县寺院苦不堪言。在这种情况下,浙江省佛教会呈文给浙江省民政厅,请民政厅“转饬萧山县查核,量予减免,以示体恤”。 其三,寺庙佛像被捣毁。在庙产兴学运动的过程中,浙江省一些地方发生了有人捣毁神像以发泄对佛教不满的现象。在当时,国民党乐清县党部组织了一“捣神团”,先是“乘夜分向四乡神庙,捣毁神像”,后该团捣毁神像的范围进一步扩大,从捣毁神像转而变为捣毁佛像。现将该县寺庙中佛像被捣毁的情况列表如下。

佛像大量被捣毁,浙江省佛教界“不无骇汗,凡我僧人,无不惊惶万状”,感觉到佛教“处此风雨飘摇之秋,谈虎色变,未免寒心”。 面对庙产兴学运动对浙江佛教界的冲击,浙江省佛教会一方面呼吁国民政府内政部和浙江省政府“通令各省转饬令各市县政府,对于佛教寺庵财产,及诸佛菩萨罗汉等像,为历史及宗教典籍所载列者,均应切实保护,以维宗教,而重党纲”。另一方面,浙江省佛教会大力鼓励和支持浙江省佛教界兴办慈善公益事业,以改变在人们心目中佛教僧侣是寄生虫的形象。这样对杭州佛教界兴办慈善教育事业起了很大的推动作用。

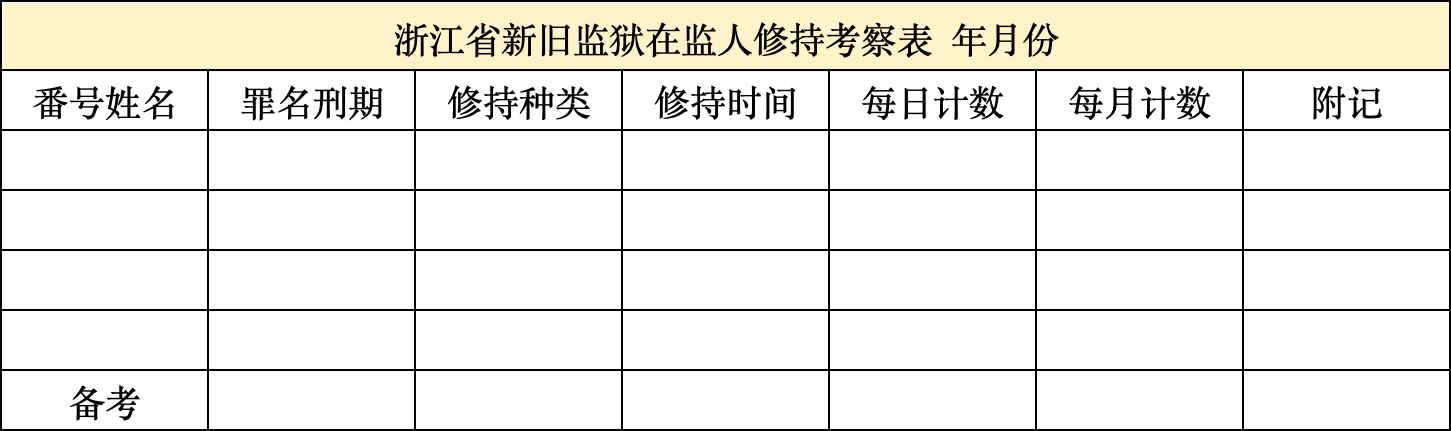

▲民国杭州僧人 (二)佛教界的推动 中国佛教会是当时全国性的佛教组织,对全国各佛教团体都有管理和指导的权利。中国佛教会鉴于一些犯人改造效果很差,“虽身处囹圄,而三毒火烧,恶念不戟,出监以后往往累犯刑事法律,有时而穷,亦有无知初犯,误入迷途,只以无人教诲,或轻生以求脱苦,或结而寻仇”。中国佛教会认为造成这种状况的原因是“良以不识人生之真谛,遂舍正路而弗由欲”,要想改变这种状况,需借助佛教的力量,因为“佛教精神注意内心熏陶,而罪福只相因果之理,分析至微,精深无比,故无论何种凶恶之人,一经佛法熏陶觉悟者必居多数,尤以身系囹圄者即使施以佛法之感化,俾资忏悔,收效更易”,“谋补救之方,则佛教教诲尚矣”。基于此,中国佛教会呼吁各级法院准予佛教团体“至各监狱宣传佛教以资感化事”。 浙江省佛教会对省内佛教慈善公益事业的推进。浙江省佛教会认为,“现在佛门衰落、坐食消耗,为世诟病,以致毁寺占产,层见叠出,当此国民革命积极建设时代,若不奋与自图,因循苟安”,将不能“挽狂澜而维危局”,于是下令省内各县佛教会积极兴办教育民生慈善事业。该会要求各县佛教会“务须于文到十日内召集全县寺庵住持,依照前颁修改章程,将应行举办事项,凡已经成立者,切实进行,以图发展。尚在筹备者,积极计划,务期完成。其余未曾筹备事项,亦应次第筹划,设法进行”。关于兴办慈善公益事业的经费来源,该会指出应由县内各寺庵住持根据该寺庵的情况量力认缴,倘有不按规定拒不认缴者,“可由该会公同议决,呈请地方官厅,予以撤换之处分”。对于各县佛教会在兴办慈善公益事业过程中可能出现的其它困难,浙江省佛教会也提出了解决的办法,即“经本会呈请省政府民政厅、通令各市县政府,随时指导协助在案”。浙江省佛教会的驻地就在杭州,该会的通令对杭州佛教界兴办慈善公益事业应该说有着直接、有效的推动作用。 为了使各县政府对该县佛教会兴办慈善公益事业的协助和指导落到实处,浙江省佛教会专门呈文给浙江省民政厅请求协助。该文称,“僧众对于社会事业,向多隔膜,值此训政伊始,全籍地方官厅,随时指导协助”。为此,浙江省佛教会请浙江省民政厅朱厅长“通令各市县政府一体知照,凡佛教团体举办教育等项事业,务须妥为指导”。此外,为了进一步推动省内各县佛教会积极兴办各类慈善公益事业,浙江省佛教会要求各县佛教会将“现已筹备之教育公益等事项,详细开明,报告本会,以凭汇案具报”,这样做也便于该会掌握全省各县佛教会兴办慈善公益事业的总体状况。 (三)浙江省官方的大力推动 浙江省检察厅对省内监狱的佛教教诲很是支持。该省检察厅的陶思曾检察长认为在对犯人进行佛教教诲后,每个监狱应该对犯人修持佛法的情况详加记载。为了落实此事,该省检察厅专门发了第654号训令。训令认为,“官师既施教诲,监犯应有修持,非有记载,易资征考”。该训令认为,浙江上虞县监狱所用的在监犯人修持表的格式“尚属详周,合亟检发”,各监狱仔细查明该监已决未决在监人等,依照该表的格式,详加登记。填写登记表主要有这样的目的,“凡已修持者,督其精进,将修持者,促其发心,未修持者,起其信念”。登记的具体内容包括:“所有修持功课,如诵经或念佛等,各各令其自认,列册登记,逐日查考,毋任荒怠,其有勤修不懈,或因故做辍,或有其它善行,或有顽梗不化者,均据实逐事,填注备考于内”。为了便于省检察厅了解各监犯人的修持情况,该厅要求每个监狱“每届月终,汇造总表一份,迳呈本厅查核。仍将奉闻施行日期,俱报备查”。为了便于推广,该省检察厅随此训令还颁发了《浙江省新旧监狱在监人修持考察表》,该表的样式如下。

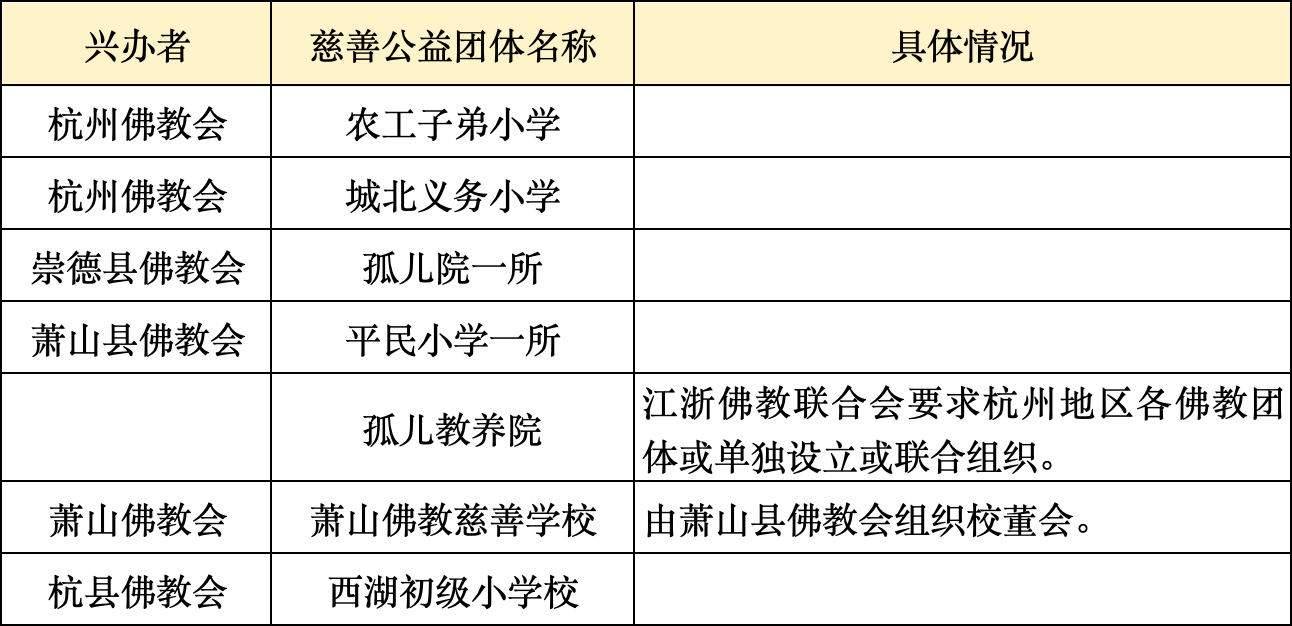

浙江高等法院的推动。浙江省高等法院按照司法行政部的要求,给浙江省各新旧监狱下令,要求各监狱“应请佛教团体派员宣讲佛法,俾资感化”。杭州第一监狱当时共收容男女囚犯八百余人,接令后积极响应,“即函请浙江省佛教会派员宣讲。兹悉已推请成元法师暨钟康侯、徐万清二居士于每星期一下午二时前往演讲云”。 (四)浙江其它地区佛教慈善教育的影响 民国时期,佛教界的慈善教育事业有了较大的发展,浙江省也不例外。当时浙江佛教界兴办了许多慈善学校,并走进多个监狱进行佛教教诲。 在监狱佛教教诲方面,许多监狱的成效也颇为显著。如金华县监狱称,“自奉令以佛教感化以来,各监犯咸知因果轮回之理,五戒六度之行,非忏衍悔罪不能得慈航之普度”。自该监狱设立佛堂后,“修持人犯几达一百四五十名之多,终日诵经,孳孳不倦”。该监狱人犯孙金土是信奉佛法、潜心改造的典型。他在改造的过程中“每逢讲演佛学之时,诚心静听,始终不懈,日日诵经,毫无间断,每日除诵心经五十卷外,所有高王观世音经等多种经典均能默念,金刚经亦能读诵”。尤其难能可贵的是,他不但自己潜心学佛,“监犯中有不识字者”,他也能“为之教授诸经”。他在刑满出狱后,“又复来监,再三请求,自愿剃度,恳于设法介绍等语”,最终如愿以偿。又如,位于嘉兴的浙江第三监狱的教诲师“对于监犯慈悲诚恳,以佛法认真教诲,故该监监犯均能改恶从善”。1930年浙江第二监狱所施佛法“愍在监人之日见堕落也,几不自拔,爰开方便之法门,示以学佛门径,苦口婆心,始终不懈,故被感化者,计全监人数居十之七八”。 从以上可知,民国时期浙江其它地区的佛教慈善教育取得了很大的成绩,这对于推动杭州地区佛教界积极兴办慈善教育毫无疑问会有很大的作用。 二、民国杭州佛教界的慈善学校 (一)慈善学校概况 下表罗列了民国佛教期刊资料中所见的民国时期杭州地区部分佛教慈善教育机构。

从上表看出,民国时期杭州地区佛教慈善学校种类较多,包括农工子弟小学、孤儿院、义务小学、初级小学等。较多的种类说明了当时杭州地区慈善教育事业较为发达。以下列表说明杭县佛教会创办的西湖初级小学的概况。

(二)慈善学校的资金来源 募捐和寺院的出资是民国时期佛教慈善公益事业所需资金的主要来源,当时杭州地区的慈善公益事业也不例外。由于资料的缺乏,目前尚无法详述民国时期杭州佛教界慈善募捐的情况。以下主要对当时杭州地区寺院为佛教界慈善公益事业出资的情况作一研究。 创办农工子弟学校是杭州市佛教会兴办慈善公益事业的一项重要内容。此项事业的经费来源都由各寺院分摊。据文献记载,杭州佛教会所办的农工小学,由于“扩充学额,及增加教员薪资,每月需洋约四百元,全年需洋约四千八百元”,每月开支细目具体如下:“教员薪水,十人(连伙食),二百九十二元;校役工资,二人(连伙食),二一元;自助生伙食,二人,十元;办公费:文具五元,印刷五元;电灯茶水报纸等消耗,十人元;购置图书器具二十五元;津贴学生等开支二十元;总计每月经费等共大洋叁佰玖五元元整”。有一则材料说明当时杭州地区各寺院除了认捐农工小学的常年经费外,还要承担抗佛教会兴其它善公事业的相关费用:“派缴全省佛学院常年经费洋若干元,派缴农工小学常年经费洋若干元,派缴施诊所经费若干元;缴全年会费洋若干元等,以上系额定数字,本年经费已有缴纳者,得扣除之。杭州市佛教会通告”看得出来,杭州地区寺院承担的其它慈善公益事业的费用项目包括兴办佛学院的费用、施医送药费用和会费等。 当时杭州地区一些寺院很热心地为佛教界兴办的慈善公益事业提供捐助。当时新登县多福寺的住持觉得寺产较为宽裕,认为“值此国民革命时代,凡属民众,自应同尽社会工作,敝寺产息,每年收支,既有盈余,自当捐助学费,以为僧众兴学之倡”,于是将该寺“每年收入各项产息,除常住一切开支及修理房屋等费外,拟悉数拨充农工小学之基金,以充学费”,这一举动受到杭州佛教会的大力赞赏。 三、民国杭州佛教界的监狱教诲 对监狱人犯进行佛教教诲,中国自古就有。早在北魏时期,统治者就注重将佛教思想引入狱政管理之中,“狱滞虽非治体,不犹愈乎仓卒而滥也?夫人幽苦则思善,故囹圄与福堂同居。朕欲其改悔,而加以轻恕耳”。材料中的“福堂”即佛堂,常人拜佛的目的是求福,故有此名。材料说明北魏统治者认为罪犯在佛堂里悔过自新,能防止其再次犯罪,还能解决讼事久拖不决的问题。武则天当政时期,政府在御史台狱旁建筑精舍(佛舍),运用佛教经义感化罪犯弃恶从善,“所以佥舍众资,议立斯宇。欲令见者勇发道慧,勤探妙根。悟有漏之缘,证波罗之果,缨珞为施,菩萨之导引众生”。到了民国时期,监狱中的佛教教诲有了很大的发展。以下对当时杭州地区的监狱佛教教诲做一简单的探讨。 (一)专门的教诲师 在当时杭州地区一些监狱为了使佛教教诲更加有效,聘请了专门的教诲师。如上海世界佛教居士林的王与辑居士佛学修养高深,并且热心于监狱的佛教教诲事宜,在浙江省高等检察厅厅长陶思曾的支持下,浙江第一监狱聘请他为该监狱专门的教诲师,并且担任该监狱教务所的所长。王居士到任后,将“念佛珠六百串,经咒若干种,分配八十余栊,现在每日诵持经咒佛号,回向往生西方极乐世界者,约在四百人以上”。王居士对该监内犯人修习佛法提出了具体的要求。除了以前一直“诵习各大乘经典,或专持佛号,日有恒课诸犯”,其它所有人犯,均应“细心诵持阿弥托经及往生神呪”,由于那些不识字的犯人确实难以诵习这些经书,就让他们“每日持念谟阿弥陀佛圣号一句二万声、五万声不等”。关于诵读佛教经典,王与辑也提出了一个要求,即不能发出声音,“此次所颁弥陀经八十四本,及饬念佛等只准默念,不得高声齐诵、有碍安宁是为至要”。 (二)巡回教诲 有些监狱由于经费紧张等条件的限制,不能聘请专门的教诲师,只能请一些高僧大德来监狱作佛法报告。杭州佛学会为了使各监狱的犯人有更多的机会接受佛法教育,仿照江苏省监狱感化会的办法,积极筹备组织设立监狱感化会,这样就可随时派员到各监狱做巡回教诲。该会成立后,将负责承担所有“巡回宣传员一切川旅费用”。 (三)教诲效果 民国杭州佛教的监狱教诲效果可从这样几方面看得出来。 皈依佛门:有文献对杭州第一监狱囚犯受佛教感化后的效果作了这样的记载,这些犯人“颇多悔悟,此次听法师讲经后,求受皈戒者甚众,法师尝在十一月二十日在监内讲经,详说三皈五戒,及皈戒者六十四人,监狱的典狱长复于十一月底起,礼请道根法师等人继续在狱内宣讲佛法”。该监狱自实行佛理教诲以来,有的犯人“假释出狱后,身不归家,迳投寺为僧者,或出狱后向其邻里说佛法者,有在监日诵经若干卷,或念佛一万卷者”。 认罪态度好,提前出狱。当时杭州第一监狱将确知悔悟的四个犯人提前假释出狱,这四人是马正林、王周生、王春茂、张百生。他们出狱后仍受警察署的督查。经查他们都很守本分,马正林出狱后又志愿回到监狱服务,“担任缮写与管狱员,空闲时研究佛法的因果”;王周生也愿意在监狱服务,县议会雇用他,他都不愿前往。 自食其力。犯人王春茂和张百春二人在监狱学习制鞋工艺,在出狱后都在城内开了制鞋店铺,靠自己的劳动谋生。他们都成为安分守己的社会良民。 四、结语 民国时期杭州的佛教慈善学校使学生学到了文化知识,孤儿院和职业类学校的学生还获得了赖以谋生的劳动技能,对于民国时期教育的发展有一定的促进作用。这些慈善教育活动对于当前佛教慈善公益事业的发展也有一定的借鉴意义。包括杭州地区佛教慈善学校的民国佛教慈善学校有一些先进的教育理念,如因材施教、知行合一、自学辅导、小先生制、多样化的德育手段、注重学生的自我管理等,这些教育理念对今天的基础教育仍有重要的借鉴价值。 民国佛教的监狱教诲在中国近代司法史上具有重要的地位。中国古代的刑罚以生命刑和肢体刑为主,强调行刑的恐吓性和痛苦性,突出其威慑效应。到了近代,教育刑在刑罚中逐渐处于主导地位,教育刑主要体现于对在监犯人实行教诲。中国近代监狱的教诲,开始于清末狱制改良,定制于民国北京政府时期,到南京国民政府时期普遍推广。据有学者研究,民国监狱教诲的主要内容包括道德、人性、宗教和社会等诸多方面;从教诲方式上看,包括集合教诲、类别教诲和个人教诲,个人教诲从时机上看又有入监教诲、出监教诲、转监教诲、赏与教诲、惩罚教诲、疾病教诲、接见教诲等不同的种类。本文所述的民国杭州佛教的监狱教诲,从内容上看是进行宗教教诲的体现;从形式上看,是集合教诲与个人教诲的相结合。从本文所述的民国杭州佛教监狱教诲的情况看,无论从理念转变、制度创新还是从法令颁行、狱务督饬而言,与古代刑罚相比都有很大的不同,是近代中国刑罚变革的重要体现。

|