| 福建闽侯林氏,支系繁庶,望族颇多,科名亦盛,与杭州的渊源也深。闽侯系闽县与侯官县之合称,两县皆为福建省会福州的附郭县,入民国后,两县合为闽侯府,旋改闽侯县,今仍为县制,隶福州市。闽侯林氏与杭州的渊源,远的不提,且说清乾嘉间侯官县人林雨化(1744-1811,字于川,一字希五)曾流连杭州,有多首诗歌记其游,其中七律《上吴山大观台》末二句云:“乡心不入登高眼,倍觉诗肠此日宽。”可见杭州湖山胜境不但令他诗兴大发,而且暂时忘却故乡。 林雨化有一个同宗晚辈林则徐(1785-1850,字元抚,一字少穆),受益于他,引以为人生楷模。林则徐于嘉庆二十五年(1820)八月自京师抵杭任杭嘉湖道,一年后因父疾离任回籍,后返杭州以道员用,署浙江盐运使,至道光三年(1823)春赴任江南淮南道,在杭约一年有半。其间,林则徐除处理政务外,徜徉于西湖山水间,有诗记游;倡修于谦墓,撰《重修于忠肃公祠墓记》,表彰其忠君爱国。

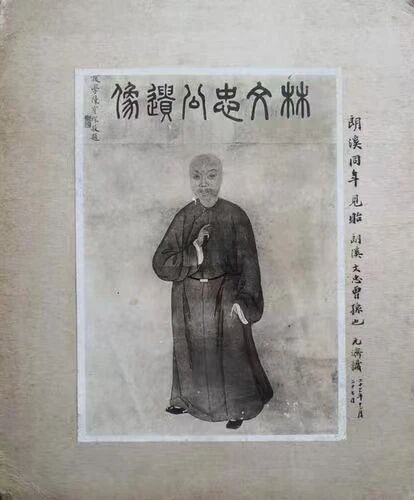

▲林文忠公(林则徐)遗像 林则徐对孤山情有独钟,在杭嘉湖道任内,倡修林处士(林逋)祠,并题祠一联云:“我忆家风负梅鹤;天教处士领湖山。”堪称雅切。后于放鹤亭前补种梅花百十株,手题梅亭楹柱联曰:“世无遗草真能隐;山有名花转不孤。”上联用汉武帝求司马相如遗稿得封禅书故事表彰林逋是真正的隐士,下联说高洁的梅花使孤山不孤,亦是赞扬林逋之人格。这副著名的楹联至今仍镌刻在放鹤亭柱上。一次,林则徐与友人同游孤山林墓,观新种梅花,次韵友人诗云:“我从尘海感升沉,何日林泉遂此心。墓表大书前处士(时修和靖先生祠墓,同人嘱余题额),家风遥愧古长林。湖山管领谁无负,梅鹤因缘已渐深。便拟携锄种明月,结庐堤上伴灵襟。”诗意与林祠题联相同。游孤山处士遗迹而生林泉之想,乃仕宦中人的一种遐思,在多数情况下当不得真;当年林则徐甫三十六岁,翰林出身的他正处在仕途的腾飞期,焉能结庐堤上、携锄种月,一遂林泉之心?他不能隐也不许隐,后面还有关系国运的事等着他去做呢!但是,林则徐因林和靖以处士之身,弄梅饲鹤,管领湖山,动心遐想,确也不是虚矫。

▲林逋 咸丰间,有侯官人林汝霖(?-1860,字小岩)任杭州仁和县典史。典史系知县属官,未入流,职掌稽检狱囚,大略相当于今日公安部门看守所及司法部门监狱的负责人。在没有县丞、主簿的县里,典史则兼领丞、簿之事,兼管粮马、征税、户籍、缉捕各职。林典史是一个有守有为之人,政事上颇得上官赞许,家庭内熙和安乐,薪俸虽薄,尚能勉强维持生计。但是,人生在世,很难掌握自己的命运,尤其在“三千年未有之变局”的19世纪,林典史及其全家的命运之舟就因时局的大变故而倾覆。 咸丰十年(1860),太平军李秀成部攻破杭州,林典史知其不免一死,跪告其母,老母先行自缢,其妻、女、姊、嫂、侄及婢仆均从而自缢。林典史自己则穿着公服,从容危坐高堂,自书“未能矢志勤王事,惟有捐躯答圣朝”,然后手端毒酒杯,等太平军到来,一饮而尽。所幸其父率诸孙藏匿狱中而幸免于难。此次太平军围攻杭州行的是解天京之围的“围魏救赵”策略,目标达到,兼之清军援浙大军攻城,太平军并不恋战,速弃杭州而去,其间占据杭州不过四五日。役后有人收其全家之尸,即就典史署中掘地,暂时瘗埋,侍机再谋迁葬。次年(咸丰十一年,1861)十月,太平军再度兵临杭州城下,围城四十余日后破城,至同治三年(1864)二月方为湘军左宗棠部楚军收复。此役,杭城人口损失惨重,林典史之父亦死于难,其埋骨署中之事遂无人知晓。乱后城中各衙署复置,于典史署中偶然发现其尸,竟面如生人,有一旧役认得林公,于是众议收其全家骸骨改葬孤山,于林和靖墓之西、放鹤亭之南,立坟两座,西坟葬其家人,东坟葬全家奴仆。杭人何以将其全家葬于孤山林和靖墓附近?念其位卑成仁,且感其全门忠烈,固为一因;另一个原因是他姓林,系林处士本家。杭人如此行事,足见对人情之体贴入微。此役,杭城去世的大小官员众多,位高者如浙江巡抚罗遵殿等自有朝廷追恤封典,罗氏获谥“壮节”,事迹付国史馆,可谓哀荣身后。而林典史不过九品之外的佐杂微员,无从获得朝廷褒奖,而杭人心思缜密,将之埋骨孤山,与宋处士林和靖为邻,这种无名无形的褒奖岂是封典抚恤所能比肩?林典史若泉下有灵,定然感恩杭人高义,不枉来杭为官一遭。 杭人高义还不止此,后来在林典史墓前为之建祠,称林公祠,一般人则通称林祠。祠中塑其肖像,朝衣危坐,手握一巨觥,系还原其危机时的情状。立祠之时,地方官员及杭城名流纷纷撰联,置于祠中,著名者有:“劲节冷梅花,丛祠抔土足千古;芳邻结孤屿,处士忠臣是一家”(彭玉麟);“阖室挺孤忠,我亦临风悲县尉;丛祠邻处士,天留此地厚林家”(杨昌濬);“异时仙冢双传,九品官竹帛常存,何惭处士;同是林家一脉,三百树梅花无恙,足慰文忠”(筱轶撰,王堃书);等等。这几副对联皆着眼于林典史之忠烈及其姓林,十分贴合其埋骨孤山的情境。另有一联,公认最佳,系杭州府原知府薛时雨(1818-1885,字慰农)所撰,联曰:“大节匹阎公,取义成仁,青史从今尊县尉;忠魂依处士,补梅招鹤,孤山终古属林家。”此联不但为取义成仁的微末之员留名青史而欣慰,而且将忠臣、处士这两个传统帝制王朝时代士人的立世之道融为一体,洵属联中佳构。更可注意者,此联虽与其他对联一样以“林”氏做文章,却画龙点睛般地拈出“孤山终古属林家”之义。 真正是杭州、西湖、孤山与闽侯林氏有缘,林典史之后,续有林氏源源来杭。林孝恂(?-1914),字伯颖,福建闽县(今福州)人,于光绪十五年(1889)举进士,入翰林院,光绪十九年(1893)以翰林身份赴浙任职,先后任或署金华、孝丰、海宁、石门等知县(知州),后于光绪三十一年(1905)补仁和知县,次年履任,七个月后离任,以知府衔荐升道员。林孝恂于光绪二十三年(1897)安家杭州蔡官巷(有说陆家巷,两巷系毗邻),设林氏家塾,教育林长民、林尹民、林觉民等子侄,塾分东西两斋,各授新旧之学。光绪三十年(1904),林长民之女林徽音(后改名林徽因)出生于祖父家中。另有一位闽侯林氏人物——侯官人林白水(1874-1926,原名獬,又名万里,字少泉,笔名白水、白话道人等),系甲午中日海战中壮烈殉国的“扬威”舰管带林履中之侄,于光绪二十二年(1896)春,与长乐县高凤岐(1858-1909,字啸桐,号媿室)、高而谦(1863-1918,字子益)、高凤谦(1870-1936,字梦旦)三兄弟一道应邀赴杭州,参与创办养正书塾、东城讲舍、蚕学馆与求是书院。光绪二十七年(1901),林白水任求是书院总教习,同年参与创办《杭州白话报》,任主笔,次年离任。在浙江、杭州近代化进程中,林白水与有功焉。 邀请林白水、高氏兄弟来杭的是侯官人林启(1839-1900,字迪臣)。林启于光绪二年(1876)成进士,入翰林院为庶吉士,散馆授编修,出任陕西学政,督学严正。任满后迁浙江道监察御史,不循陋规,不为枢臣所喜,直言敢谏,上疏谏阻修建颐和园,虽为时所称,但为当局所不容,于光绪十九年(1893)外放浙江衢州知府,惠政颇多。光绪二十二年(1896)春调任杭州知府。林启下车伊始,除衙蠹,通民隐,禁无名苛税。余杭杨乃武因冤案被释归后,横行乡里,包揽词讼,挟制官吏,无人敢碰,林启捕而治之,杨氏上京控告,林启不为所动,最终依法惩治。浙中蚕业甲天下,为百姓所依,利薮所在,林启设蚕学馆于西湖金沙港,延请日人讲授新法,成效颇著。国势杌陧,兴学为急务,林启以圆通寺僧舍设养正书塾,兼授生童中西之学,其间广济医院西人与争僧舍,威胁上诉总理衙门,林启不惜丢官,据理力争,迫使西人放弃。杭城原有东城讲舍,但已荒废,林启发动仁和、钱塘二县官员,各捐廉俸,整修讲舍,延师招生,讲授经史策论。 林启居官,耐繁任劳,恩威并施,一以公诚为本,喜与布衣及有学行的士人接谈,士民咸感颂有加。林启治杭只四年,于光绪二十六年(1900)四月卒于任。杭城士民感念其德政,吁请于孤山立社(祠),并留葬孤山,俾杭人追思,冀其与湖山共存。《留葬公牍》写道:“碑涵湖影,处士本是宗英;花落殡宫,少尉尤其族谊。鹤声梅影,名区难得一家;循吏儒林,史例亦宜同传。”林社建立之日,杭城士民公献一联:“树谷一年,树木十年,树人百年,两浙无两;处士千古,少尉千古,太守千古,孤山不孤。”如同将壮烈殉职的林典史(职近县尉,故称其少尉)葬于孤山一样,将林启留葬孤山,足见杭人盛情。杭州湖山胜境得天独厚,杭人倍加自豪,让一个外乡人葬于西湖山水佳处,应是杭人最高形式的情感表达。而葬并祀林启于孤山,在宋处士林逋墓、咸同间林典史墓之旁,乃是因为林启姓林。处士、烈士、循吏,三位林氏,三种身份,共同归宿孤山,不止是湖山佳话,更可见杭州有容乃大的胸怀,湖山蕴藉,将高尚的情怀、壮烈的灵魂、卓越的人生拥之入怀,“赖有岳于双少保,人间才觉重西湖”,三位林氏的加入,也为大写的西湖加持。

▲林启塑像 林启公事之暇,亦喜游览湖山,曾于孤山补种梅树百株,自称“孤山补梅翁”,其乡人林某绘《孤山礼梅图》,并作《林迪臣太守孤山礼梅记》,称赞林启“守杭三年,政平人和,而然恒若无与……后人之见梅者,转以思先生之政于无究也”。林启之子曾与幕僚、同乡、文士等在孤山结一诗社,觞咏为乐。一次与诸同乡在府署虚白堂作诗局,林启拈得“一云”两字,遂作一诗,中有“为我名山留一席,看人宦海渡云帆”,不数月,林启谢世。果然,林启被留葬孤山,此诗竟成诗谶!又,《林迪臣太守孤山补梅记》有言:“自以为孤山之胜,惟吾林氏得以专之。今守杭者为同郡迪臣先生,又吾林氏者也。”看来,孤山真的“终古属林家”,杭州、西湖不但与林氏有缘,且特别眷顾闽侯林氏,此中因缘,非只言片语所能道尽。 下面,将要着重说说闽侯林氏中的一位名叫林纾的人,他与杭州的因缘比上述闽侯林氏中的任何一人都要深厚得多。为林启绘《孤山补梅图》并作文记其事的,正是此公。 《清史稿》卷四百八十六《文苑三》有林纾传,与严复、辜汤生(字鸿铭)同卷。林传共608字,其中关系杭州的仅“归客杭州,主东城讲舍”九字。这自然是简约到不能再简的叙述,再简下去则将林纾与杭州的关系全盘抹杀,然则,“主东城讲舍”只是林纾与杭州关系的一个小小方面,其“客”杭州以及此前此后与杭州全盘的因缘需要不少笔墨方能说清,且待下文细述。

|