| 夏定域,清光绪二十八年(1902)生,原名廷棫,字朴山,笔名诚堂、一峰、古溪子、象山子,里山古溪坞人。五岁丧母,由祖母抚养成人。天资聪颖,十岁入私塾,读毕《四书》《五经》。小学毕业后,家父让他学做生意,同村富家子弟希望他上杭城做陪读,并解决他的一切学杂费,因此他考入杭州宗文中学。1922年考入江苏省立第一中学,1923年终因无力支撑学业所用被迫辍学,后在班主任葛新常老师的推荐下,入扬州扬子淮盐总栈公立初级中学任文史教员。

▲夏定域 1926年,夏定域撰写的《江苏艺文志补正》《江苏明代倭寇事辑》两篇论文发表,为著名史学家顾颉刚所赏识,由他介绍,入广州中山大学任助教,兼语言历史研究所工作。 1932年,夏定域任教杭州之江大学,次年起在浙江省立图书馆任编纂,参与《浙江图书馆馆刊》和《文澜学报》编辑事宜。其间,他基本上读遍馆藏古籍善本,并做大量笔记,厚积薄发,一篇篇史学论著相继在杭州《东南日报》《图书研究与展望》等报刊上刊登。

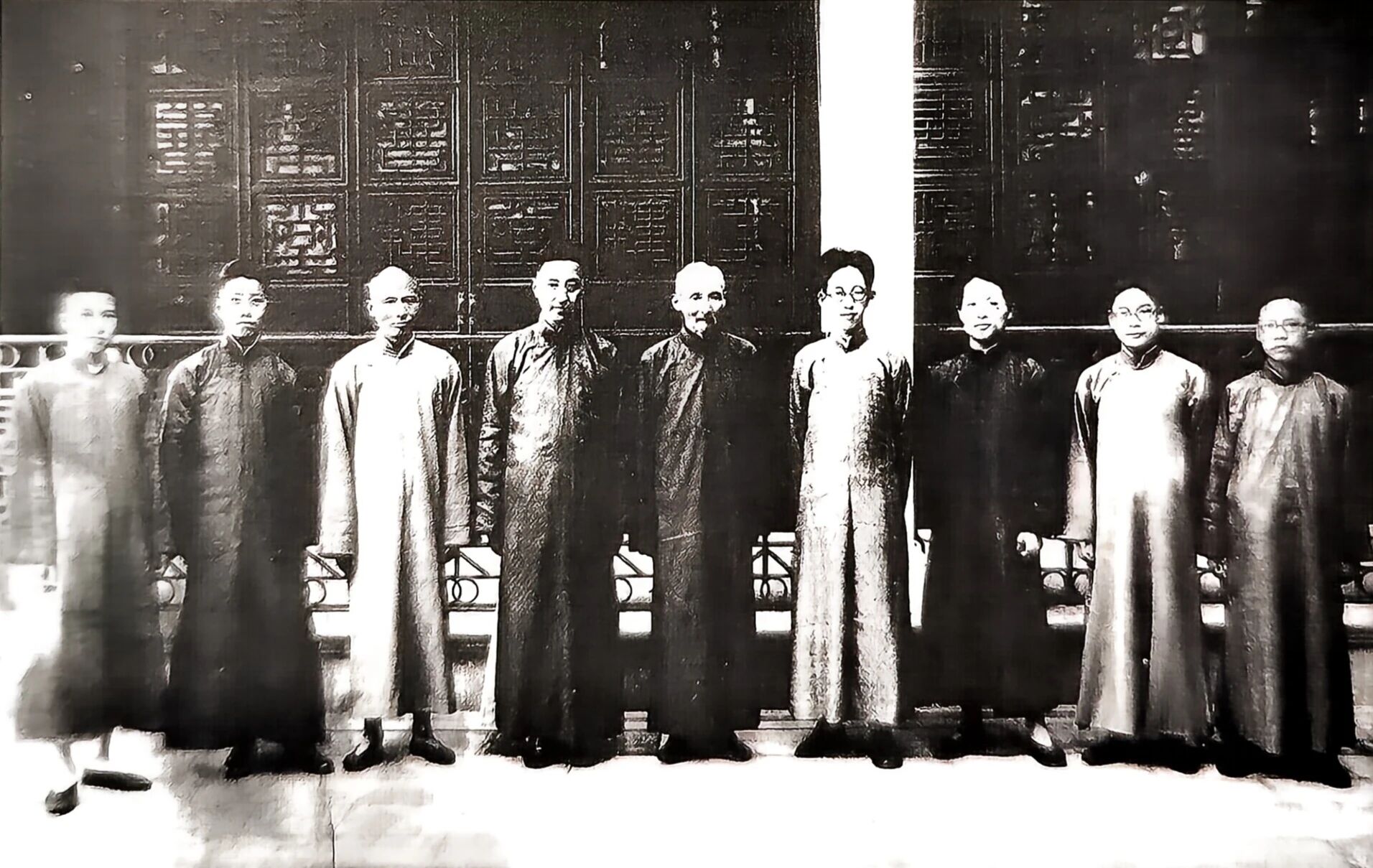

▲1936年,陈训慈(右四)与夏定域(右一)造访嘉业堂合影 1937年“七七”卢沟桥事变,抗日战争爆发。不久,日本飞机经常肆扰沪杭地区。7月末,杭州情势恶劣。日本侵略者在武装占领的同时不忘文化的掠夺,成立了“占领地区图书与文献接收委员会”。轰炸杭城以后,该委员会即派出9人从上海赶往杭州,追寻文澜阁《四库全书》。 战事吃紧,杭城危在旦夕,文澜阁《四库全书》处境危险。时任浙江省立图书馆馆长陈训慈,深知乾隆年间缮抄的七部《四库全书》,南三阁中只剩文澜阁一部了,《四库全书》已经面临随时被毁或被掠夺的危险境地。陈训慈深感保护库书责任之重大,便四处奔走呼吁,果断决定采取转移的办法来保护《四库全书》和图书馆特藏书籍。当他向当局争取转移经费无望时,命全体馆员,赶制木箱,准备将库书转移。但又不知往哪里转移,急得一筹莫展。 夏定域作为图书馆一员,急馆长所急,即与在杭州《东南日报》工作的乡友赵坤良取得联系,说明情况,赵坤良毫不犹豫地答应了受命护运。慎重起见,两人速回富阳渔山石马头赵坤良家,征得其家人同意并查勘了藏书旧宅。夏定域把情况报告给馆长陈训慈。 转移库书十万火急,1937年8月1日至3日,浙江省图书馆全馆职工集聚孤山分馆,抢装库书140箱,善本88箱,共计228箱。8月4日凌晨,库书离馆往码头装船,从钱塘江逆行前往富阳。8月5日,文澜阁《四库全书》抗战大转移首站到了富阳渔山石马头村赵家旧宅。夏定域与同事毛春翔、叶守荣三人留守,负保管之职。 时至12月,杭城告急,密藏渔山的库书必须转移。渔山至里山夏定域老家相距不过三四里路,《四库全书》从8月5日至12月3日在渔山停留120天时间,夏定域日夜守护着库书,没顾得上回家一趟,当时他的妻子还有孕在身。12月3日,在多方努力下,库书从渔山往建德转移。夏定域一路护送。库书转移那天,他匆匆回家与家人告别,要求带上他的长子,当年11岁的夏锡楚。夏定域想这次护送库书转移是一趟未知的长途跋涉,将长子楚儿带在身边,一是想自己精神上有个寄托,二是想给儿子一个历练成长的机会,三是想给家人减轻点抚养负担。就这样,夏定域顾不得家人的不舍,带着他的楚儿随库书转移远行。这一别,整整九年。九年里,夏定域与家人断了通信和给养。带在身边的楚儿,由于路途颠沛流离,总角之年正长身体的他缺少应有的营养,患上了骨伤病,后来病变为骨癌。1949年秋天,夏定域期望培养成才的长子,被病魔夺走了生命,年仅18岁。为此,夏定域痛惜万分,在日记中这样写道:“……原拟将楚儿托四弟从金华带回家乡,但因交通问题,才顾自己带往后方,不竟铸成大错也!” 龙泉至福建浦城途中,因车胎爆裂翻车,“十一箱库书倒进池塘,虞君佩岚急往附近村庄雇粗工,入池起箱,另雇他车,星夜运达江山县城。翌日幸有太阳,在城隍庙大天井中晾晒……”,后转上火车,过江西到湖南长沙,从湘北到湘西,头上日本飞机空袭不断,地上还遇土匪无数,一路艰险,于4月底终于运抵贵阳,在贵州省教育厅的安排下,库书存放于贵阳城西郊张家祠堂。 1938年底,贵阳城遭日本飞机轰炸,库书在张家祠堂仍不安全。守护库书的夏定域着急万分,为确保库书安全,夏定域和同事不辞劳苦去贵阳周边偏僻地段勘察藏书之地。1939年2月,库书再次转移至贵阳城北10里之外金鳌山山腰的地母洞。

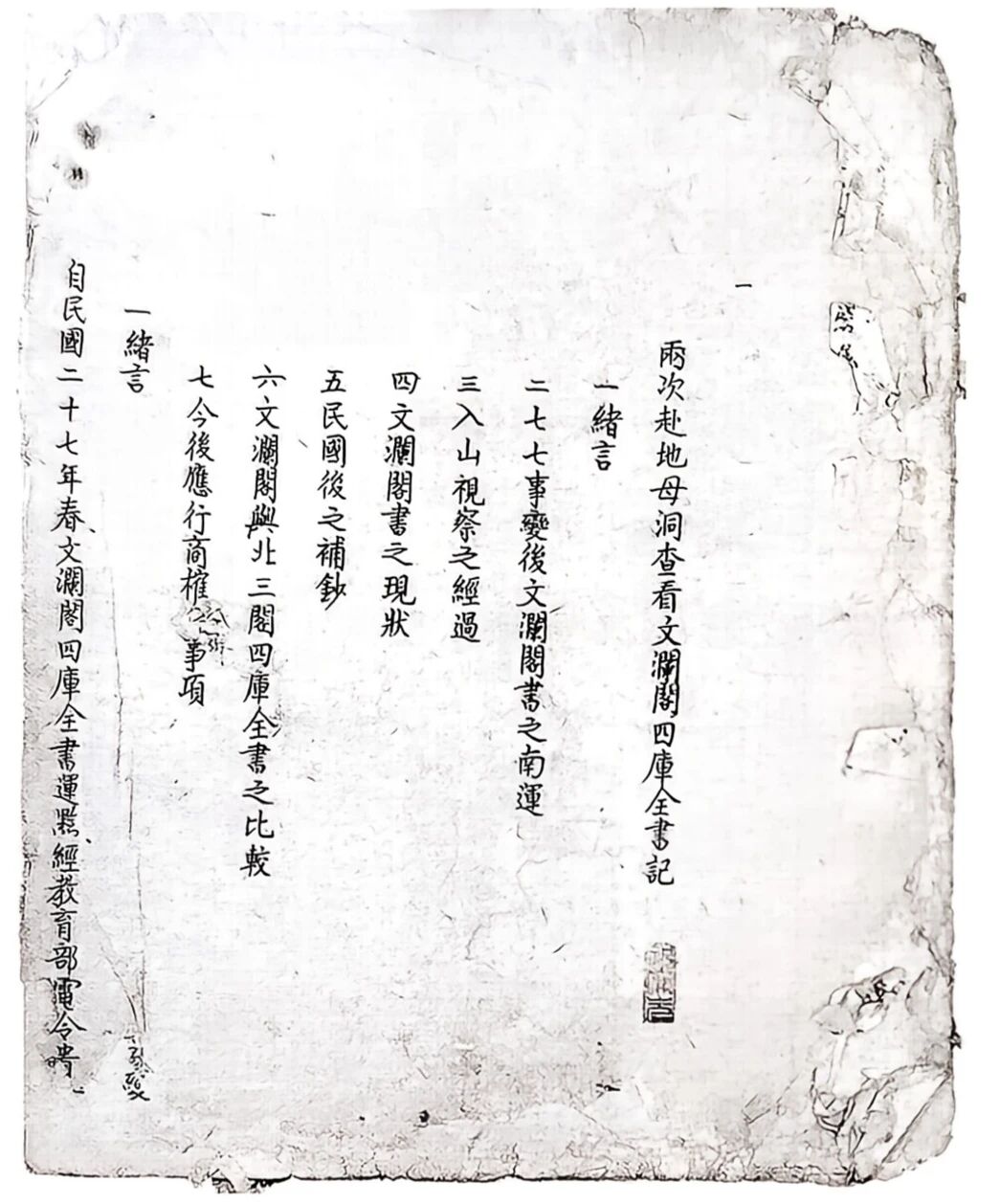

▲浙江图书馆工作人员与《文澜阁四库全书》在贵阳地母洞中合影,左一为夏定域 地母洞高约四五丈,深约七八丈,库书藏于洞内,不怕敌机轰炸,比较安全。但是洞中潮湿,对库书藏放不利。周边人烟稀少,一片荒凉,库书管理人员的生活起居十分不便。夏定域和同事不畏艰难,在地母洞旁搭建几间简易的工棚,宿舍办公一并用之。风餐露宿,栉风沐雨,生活极为艰苦。但是,不管环境多么恶劣,夏定域和同事始终不忘保护库书之职责。他和他的同仁,在微薄的工资中扣出钱来,购买石灰,撒于地母洞四周,垫于书箱底下;找来工具在地母洞外边开挖出水沟,以利卸水;遇上晴天,就搬动书箱位置,对库书进行晾晒。艰苦的生活环境加上过度劳累,夏定域患上了牛皮癣和痔疮两种难以根治的疾病,后来一直困扰着他的身心健康。 1940年8月,浙江大学因避战事迁至贵州湄潭,应竺可桢校长聘请,夏定域任浙江大学国文教授,讲授“尚书学”“上古史”“南明史”“史部目录学”“清代学术概论”等课。生活与工作环境都极为困窘与艰难,但是,教学之余他仍挤时间做学问,撰写了《黄仪传》《元朱清张萱事迹考》《明代大错和尚传》《明代黔中文献录》《闫潜丘先生年谱补正》等专著论文,并刊登在《浙江大学文学院院报》和《东方杂志》上。即便如此,夏定域仍利用空余时间或节假日,经常去地母洞关注库书存放情况。

▲夏定域“两次赴地母洞查看文澜阁四库全书记手稿” 1944年,日本侵略者从广西北犯贵州,11月贵州全面告急,藏于地母洞的库书又面临危险。已就任国民政府军事委员会第二处秘书的陈训慈仍然时刻关注着库书的命运,得悉情况,即与教育部商量。12月8日,由战区司令部派大卡车前往贵阳地母洞,将库书再次迁移至四川重庆青木关。 1945年8月,日本侵路者宣布无条件投降,中国人民长达十余年的抗战取得胜利。国民政府成立了由张宗祥、竺可桢、蒋复璁、顾树森、徐青浦、贺师俊、余邵宋等8人组成的“文澜阁四库全书保管委员会”。1946年5月15日,在“保管会”的筹划安排下,《四库全书》从重庆青木关启运,6辆卡车装载,6人押运,另派警士10名巡官1人护送,取道川南入黔,经湘赣重回浙江。《四库全书》从1937年8月4日装箱离馆,辗转富阳渔山、建德北乡松阳坞、龙泉、福建浦城、浙江江山城隍庙、江西、湖南长沙、贵州贵阳张家祠堂、贵阳地母洞、四川重庆青木关等地,至1946年7月5日重回杭州西湖孤山文澜阁,经历了长达近9年的“抗战苦旅”。 1949年5月杭州解放,7月,夏定域奉命回浙江图书馆工作,先后任推广部主任、阅览部主任、古籍部主任等职。他勤奋自励,锲而不舍做学问,撰成《四库全书总目提要补正》《馆藏善本题识》《嘉业堂善本书瞥记》《历代之漕运与商务》《章太炎先生学术述略》《西溪一页史》《民族精神在杭州》《浙江第一师范》《顾祖禹与读史方舆纪要》《清代浙儒与清代学术》《浙东学派之辩伪精神》《关于清代浙江学术书目举要》等,散见于《东方杂志》《光明日报》《中华文史论丛》等报纸杂志;著有《胡渭年谱》《顾祖禹年谱》《大错和尚传》《闫潜丘先生年谱》《春秋时期越国之文化》《吴越钱氏之文化》《南洋华侨史》等。夏定域退休后仍留馆工作,任“全国古籍善本书总目”浙江编目小组顾问,整理和校订《馆藏善本书检记》第一辑。 夏定域先生终其一生做学问,凭借朴实的学风、丰厚的著述,赢得了学术界的充分肯定与尊重;受命护运《四库全书》大转移,历经艰险,为护卫国宝做出了不可磨灭的贡献,令人敬佩和自豪。

|