|

【口述者简介】胡雪琴,女,1936年生,1951年在浙江铁 工厂(杭州制氧机厂前身)做学徒,1957年调入杭州纺织机械 厂,七级车工。 小时候我家住在下城区,现在的武林广场附近。父亲是营造房子 的,是包工队的领头,或称包工头、大包,所以家里的经济条件比较 好。他的营造技艺很高超,当时我们居住的两楼两底的房子就是我父 亲建造的。我的母亲是家庭妇女,她勤俭贤惠,不辞辛苦地操持着全 家人的生活。我有一个哥哥,比我大5岁,因为成绩好,家里供他读到 大学,毕业后被分配到杭州锅炉厂工作。 我小学就读于杭州下城区很有名气的宝极观小学。学校离家很 近,每天放学后我都会和几个要好的伙伴儿三两结群、嬉笑打闹着回 到家中。虽然受家里“重男轻女”思想的影响,我小学毕业后就辍学 在家了,但因为家庭经济条件比较好,父母对我养家没有过多的要 求,可以说我度过了一个还比较幸福的童年。 厂校结合学习技术 1951年,我听说浙江铁工厂在招收学徒,就报名去参加了考试。 技术工人在那个年代可以说是“国家的宝贝”,条件待遇和社会地位 都很高。我虽然是小学毕业,但在当时也算“小有文化”,于是非常 顺利地通过考试,进入了铁工厂。 在铁工厂当学徒时,我师从厂里非常有名的四级工周根生。他是 全省的“五一劳动模范”,后来成了厂长。我师傅自称是“草根”劳 模,虽然文化程度不高,但技术很好,热爱钻研。他加工的氧阀体有 三道螺纹,需要分三次车加工。周师傅经常琢磨怎样能增产,于是就 改良了三把特殊刀杆,两正一反安装在车床刀架上,三刀同时吃进, 一套多刀切丝法就这么出来了,大大提高了生产效率。车床加工大号 铜垫片,先要在粗铜棒中车一个直径25厘米的孔,一刀进去,出来全是铜末儿了,非常浪费原材料。周师傅就思考能不能直接车出一支直 径25厘米的铜芯来呢?他多次改进割刀,反复试验,一把管型割刀终 于制成,一刀吃进去,直径25厘米的整体铜芯形成了。他这种爱岗敬 业、精益求精的工匠精神深深地感染了我,虽然作为学徒,我还没 有掌握扎实的技术,仅仅是给师傅递下工具、充当助手,但在旁观 师傅操作机械时,我学到了很多基础知识和实践技巧,为我今后的 技术钻研打下了良好的基础。两年多的学徒生涯,让我顺利地成为 了二级工。 胡雪琴上海第一工人技术学校毕业证书 又过了一年多,也就是1955年11月,我被单位派去上海汽轮技 工学校读书(学校在上海汽轮机厂里面),属于“调干生”(国营企 业、事业单位和机关、团体以及中国人民解放军系统的正式职工,经 组织上调派学习或经本人申请组织批准离职,报考中等专业学校和高 等学校)。当时同去的有20多 人,我们车间就有八九人,但只 有我一名女性。除了车工,还有 锻工、钳工、镗工等其他工种。 学校教授的课程很多,有语文、 数学、物理、工艺学、材料学 等,成绩都是5分制。我是属于 脑子比较灵活的,课业对我来说 并不难,完全应付得了。我最后 毕业的成绩以5分居多,4分较 少。“调干生”有带薪和不带薪 两种,保送的都带薪。我们这批 在上海的二级工每月可以领到38 元钱,因为学校吃住不要钱,而 且学校附近比较冷清,没有娱乐设施,平时也就没什么花销,所以我大部分的钱都寄回了家里。

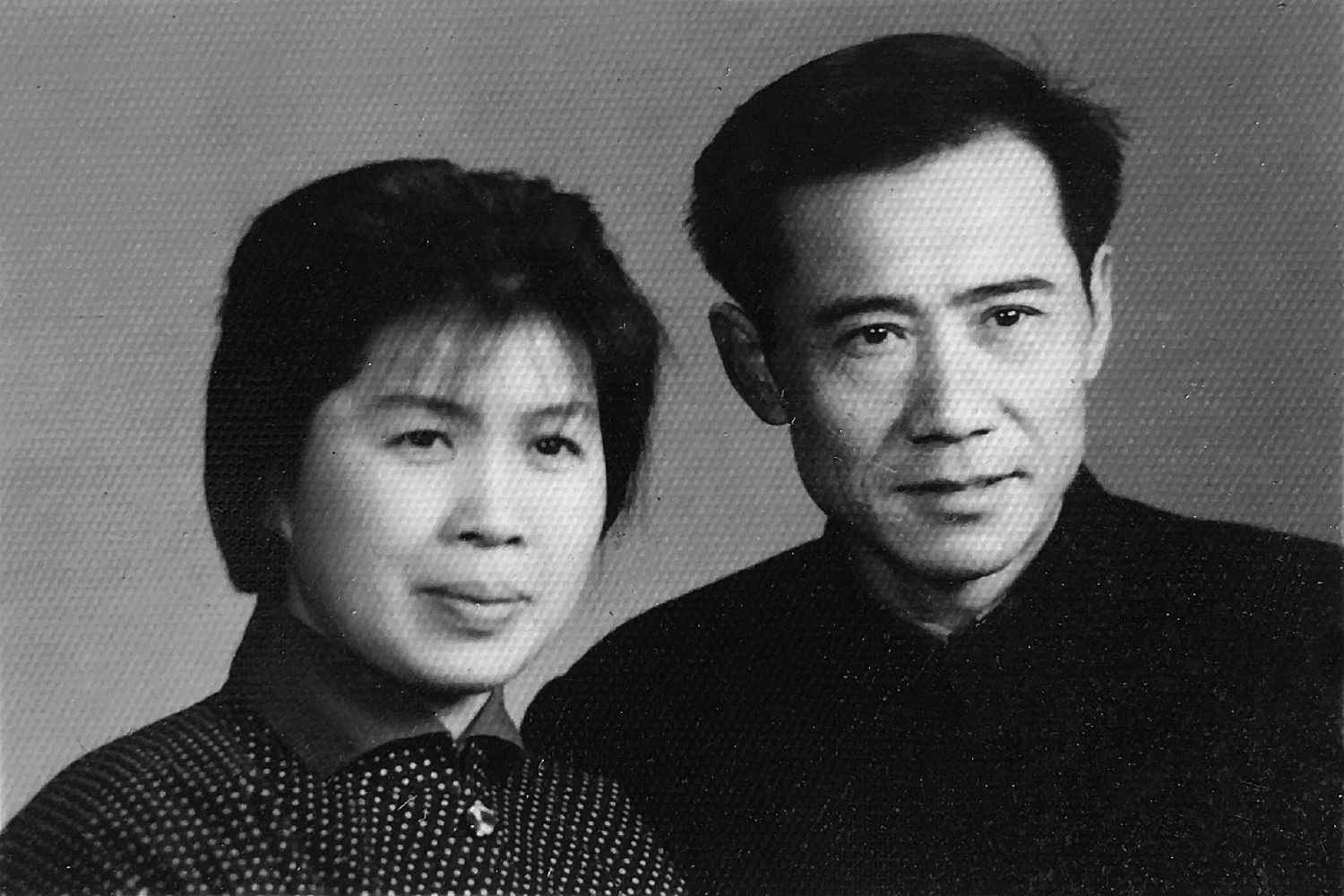

年轻时的胡雪琴(摄于1959年) 多岗位磨炼车工技艺 “调干生”一般出身好,表现好,深受领导信任,外出学习是为 了掌握更多的专业技术,以便回到厂里继续工作。因此,两年的学习 生涯结束后,同去的很多人都回到了原厂。可能当时我心高气傲,不 愿做“回香豆腐干”,也想换个环境,就选择去了杭州纺织机械厂。 我在厂里最大的车间——三级车间当车工,从事纺织机械零件的生产 加工。当时是两人一组搭档,共用一台机器,但主要是我“操刀”加 工C620、C618型号的零件。由于我技术精湛、踏实肯干,领导后来就 专门让我做服务全车间300多人的修配零件工作,大家有要修理、配 备的零件就来找我,我根据图纸修配、加工所需的机械零件。当时调 到纺织机械厂的有30多人,但只有我一人在1956年被评上四级工,这 在当时非常了不起。四级工属于中级工,可以搭档五级、六级的老师 傅,做的也都是比较高级的零件加工工作。这时我的月工资也涨到了 58元,是一笔数目不小的薪资。 1968年,正值“文化大革命”时期,那年我32岁,被厂里派到杭 州工人宣传队,进驻到瑞金中学,主管校办工厂的机械技术。由于机 床质量差,所用的机器又长,做出来的东西必须用顶针顶住,有位老 师在机械生产加工时,一个人完成不了,于是我协助他完成,并在刻 度上帮其把关。在工宣队时,我被评上了五级工。那时的评定是要将 全厂各个车间的领导干部召集起来,对每一个车工进行评定,最后选 出大家一致公认的技术过硬的车工,应该说比较公正。 工宣队回来没多久,我就被调配到计划科,那时已经40多岁。在 计划科工作的几年,我从事的是对外协作工作,主要是将厂里做不出 来或者来不及做的东西拿到外面的工厂生产加工。当时单位专门给我 安排了一辆车,由我负责运送加工好的机械零件回厂,然后组装成机器。那时,由外厂生产的机械数量并不固定,主要是根据我们的需要 定量加工,多则可以达到数百件。 30多年的车工生涯,我始终秉承着吃苦耐劳、勤学肯干的实干精 神,练就了一手过硬的本领。如果一根头发的粗度是十几丝,那么我 生产出来的机械零件误差在一两丝之内,最大仅有三四丝。因为我的 “手感”很好,在加工大的机械零件时,不用特意去看刻度,在相差5 丝左右时,靠手势调整距离,一点点儿推进,就能轻松地生产出图纸 所注的零件尺寸。所以,一般车工做不了的活儿,我都能做得很好。 在杭州纺织机械厂,我认识了我的丈夫黄耀南,缘分让我们走到 了一起。当时我和我丈夫被分配到车间的同一个工作组,那时他已经 是八级工了。虽然在我看来他的脾气有些古怪,但技术好、能力强, 为人正直、诚恳,于是,我们在朝夕相处中渐渐地走到了一起。婚后 ,3 个 孩 子 相 继 出 生 , 为 我 们的家庭增添了无穷的欢乐。 那时我每月的工资是80元,丈 夫可以领到102元,除了养育3 个孩子外,还供养两个家庭的 老人。虽然每月支出后所剩无 几,但我和父母、公婆、妯娌 的关系很和谐。

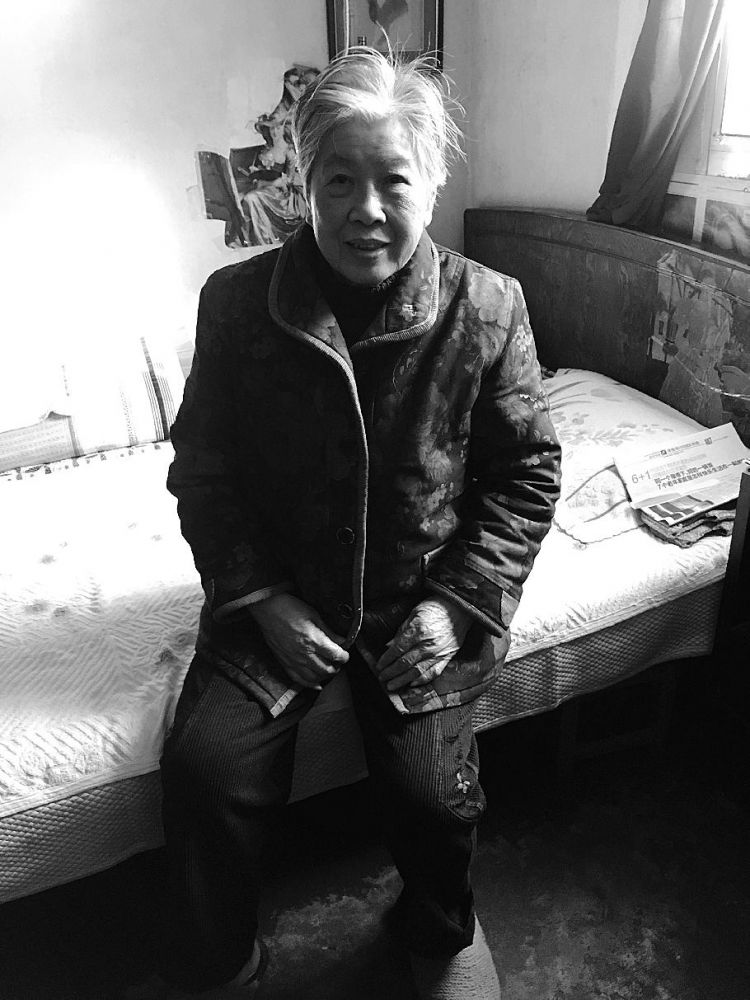

胡雪琴与丈夫黄耀南 我这个人性情豁达、待人随 和,和同事们的关系相处得很融 洽,因此我在我们厂里的人气非 常高,被大家亲切地称为“胡 大姐”。我在50岁时退休,现 今70岁有余。我退休时已经被评为七级工了。我的一生很平凡,30多年都从事着我热爱的 车工工作,肯学肯干肯钻研,不断追求职业技能的进步,我想我也是在用自己的执着和坚守践行着 工匠精神吧!

胡雪琴近照

|