| 对中国现代史学而言,海外汉学在实际上起着引领风气的作用。中国现代史学特质的形成、史学潮流的兴替,与海外汉学有着千丝万缕的联系。 尤其是2007年,蒋介石日记在斯坦福大学开放,海内外掀起学术赶潮。人们不得不承认,追寻民国史的真相,必须留意海的那边。 从八十年代在南大接触海外汉学,到四次访问海外汉学重镇——哈佛燕京学社,民国史学者陈红民成就了中外学术交流史上的一段传奇。

陈红民,浙江大学历史系教授、蒋介石与近代中国研究中心主任。浙江大学求是特聘教授,国家社科基金评委,教育部高等学校教学指导委员会委员。陈红民教授学术交流广泛,三次获得美国哈佛燕京学社资助,赴哈佛大学访问研究。 1 1982年,陈红民考上南京大学历史系研究生,师从茅家琦、张宪文诸先生,成为大陆高校系统首位民国史方向的研究生。 八十年代,中国刚从文革废墟中走出,社会秩序、学术研究等都亟待重建,在史学领域,人们早已看腻了由政治主导的空洞的史学论述,急需一股新鲜的空气。 《万历十五年》应时而来。在开篇里,黄仁宇以颇具画面感的方式叙述了1587年3月2日早上的情景。陈红民至今还记得初读时的震撼:啊!原来历史还可以这样写! 另一位美国中国史学家史景迁的著作在国内同样畅销。史景迁把断裂的历史资料,通过想象进行整合,将其变成有血有肉的人。 彼时的陈红民,得益于南京大学活跃的学术交流,开始接触海外汉学尤其是海外民国史的研究。当时王庚武、易劳逸等国际汉学界大咖,都曾先后到南大访问。后来成名的裴宜理,也从美国来南大留学。 最大的机缘是在1983年,日本东京大学博士生、后来任爱知大学副校长的砂山幸雄来南大留学,陈红民作为“陪住生”,和砂山同吃同住一年,进一步加深了对海外中国研究的了解。 通过砂山幸雄,陈红民第一次读到了美国著名的中国史学者易劳逸的《流产的革命》,当时还是复印本。易劳逸提出,国民党在掌握权力后,很快就失去革命动力,而变成以维护权力为重的军事独裁。 应该说,这一观点符合大陆学界的主流观点,但美国人那套实证的方法,与中国历史教科书中乏味的表述迥然不同。这对陈红民触动很大。 1986年,易劳逸来南大访问半年,此时的他已经出版了《流产的革命》的“续集”《毁灭的种子》。这两本书在国际上影响非常大,成为对国民政府进行学术研究的新标准。这也是陈红民日后翻译易劳逸著作的一个重要契机。

易劳逸著作《毁灭的种子》,最先由中国青年出版社出版,2009年由江苏人民出版社重新出版 虽然民国史研究从一开始就雷区密布,荆棘丛生,但另一方面,机遇和挑战同在。陈红民这拨学者的成长是和学科发展同步的。 “我们当时做民国史的时候,老师们也刚刚转入这个领域,我们和他们几乎同时起步,你可以随便找个题目占山为王,成为专家。” 硕士论文《九一八事变后的胡汉民》是陈红民的成名作。从某个人物或某个时间点切入历史的纵深,这是海外学者惯用的方法。但在当时,却得风气之先。 著名历史学家、中央党史研究室副主任李新看到这篇论文后,非常高兴,不仅推荐发表在《历史研究》上,还特意跑到南京,主持学术座谈会专门讨论。那是1985年,也是那一年,广州市人民政府为胡汉民另建了新墓,算是重新盖棺。 2 1996年,陈红民赴美国哈佛燕京学社访学。作为海外汉学研究重镇,哈佛燕京图书馆馆藏的中国现代资料让他吃惊。 “没想到有那么多关于胡汉民的资料,惊喜到有点傻眼了。”陈红民就跟时任社长杜维明教授说,研究胡汉民是他最拿手的,他想放弃原来申请时的题目,回头再做这方面的研究。杜维明很支持,说燕京给所有访问者最大的学术自由。 1996年到1997年,九个月的时间里,陈红民每天泡在燕京图书馆的“善本书室”,特地买了台当时还很稀罕的笔记本电脑,一个字一个字把这些资料敲了进去。当时的馆长吴文津跟他说:“我见过最多三个月每天来图书馆的,但没见过九个月天天来的。” 最后陈红民的博士论文《函电里的人际关系与政治:“胡汉民往来函电稿”研究》,就是以这批资料为基础写成的。对如何处理这批资料,杜维明提醒他,要留意胡汉民往来函电里的人际网络研究,因为这个研究套路美国很流行。 陈红民的用功给哈佛人留下极深印象。2002年,陈红民第二次访问哈燕社,恰逢燕京图书馆刚刚入手蒋廷黻的资料,新任的郑炯文馆长委托陈红民将这批资料整理出版,因陈手头忙于另一项研究,一直未能腾出时间。直到七年后,陈红民第三次来哈佛,才着手做这项工作,此时的他已从南大转入浙大。其间清华大学有学者表示愿意出资整理,因为蒋廷黻曾做过清华历史系主任,他们很看重。但被郑馆长婉拒,表示已经托付给了陈红民。后来,陈红民为引进蒋廷黻的这套大型史料,申请到国家社科基金重点项目,于2015年在国内出版。

陈红民在哈佛访问时留影 “我在哈佛燕京也差不多是一个传说。哈佛燕京是1920年代成立的,一直坚持一个原则,那就是机会均等。资助的都是其他途径比较难得到钱、没有去过美国的人文学科学者。不过我比较特殊,我前后去访问过四次,三次是由他们资助的,这是之前没有过的特例,也算是一种殊荣。可能是因为他们觉得我做得比较好的缘故。”陈红民说。 陈红民跟哈燕社几任社长交好,包括现任社长裴宜理教授。近几年,浙大“蒋研中心”和哈燕社在杭州合作办过两次会议,都很成功。

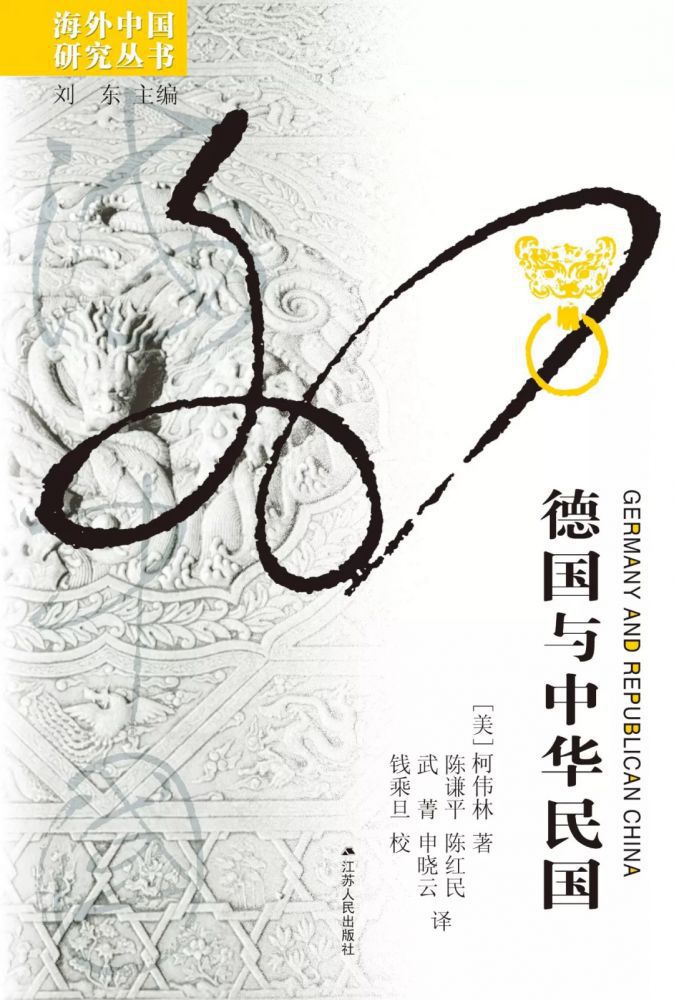

陈红民与哈燕社社长裴宜理教授合影 3 现在,陈红民的关注重点在蒋介石及其相关研究,推动相关研究的学术化和国际化。 2006年,陈红民离开南大赴浙大任教,次年建立了海内外首个蒋介石研究的专门机构——蒋介石与近代中国研究中心,先后四次主办以蒋介石为主题的国际学术研讨会,主编了第一套“蒋介石与近代中国”学术研究丛书,担任国家社科重大项目“蒋介石资料数据库建设”的首席专家。 2007年,蒋介石日记在斯坦福大学开放,随即掀起学术赶潮。海内外学者纷纷涌入胡佛研究所抄日记。“蒋研中心”先后有10多位教师和研究生去阅读日记,在这场“蒋介石日记热”中没有缺席。 陈红民去过三次。通过阅读日记,纠正了他过去的一些认识。“以前曾认为蒋信教只是实用主义。读到日记后,才发现蒋介石是个蛮虔诚的基督教徒。” 对话 “海外中国研究丛书”对于学科构建起到标杆作用 读品:您参与过海外中国研究丛书《德国与中华民国》的翻译,请谈谈这本书的翻译出版过程。 陈红民:这本书最早是中国青年出版社出的,潘平找我们翻的。新译本于2006年由江苏人民出版社重新出版。这套丛书里有些不是初翻,是别人家出过,他们再出,包括易劳逸的《毁灭的种子》。把过去散在各处的珍珠集中在一起而大放异彩,是这套丛书的一大特点。

读品:这本书对您的历史研究有何启发? 陈红民:它提供了历史研究的连贯性视角。过去我们喜欢把历史分时期研究,可能政权更替是这样,但社会文化习俗却不是。比如谈中德关系,民国时期的重工业很多是德国人帮着我们造的,1949年以后,除了苏联援建了一部分,很多钢铁厂都是德国以前造的,所以中德关系结下的成果不是到1949年就戛然而止了。 读品:丛书中的还有哪些书令您印象深刻? 陈红民:《中国的现代化》,罗兹曼的一本书, 90年代初我在南大给研究生上课,一直用它来做教材。那时候做现代化研究,连最基本的概念和界定都没有,只能用别人的。当然我们后来批判它批判得很厉害,但你的批判是建立在向它学习的基础上。你只有在了解、熟悉、超越它之后才能去批判它。周策纵的《五四运动》,影响也很大。还有萧邦奇的《血路》,似乎回到了我们《史记》的传统。

读品:今年是江苏人民出版社海外中国研究丛书出版30周年。在您看来,“海外中国研究丛书”对学术界的影响何在? 陈红民:1980年代,中国学术界百废待兴。传统的文史哲面临着如何发展的问题;新兴学科如社会学、法学、经济学面临着重建的问题。“海外中国研究丛书”其实是给我们提供了一个学习、模仿的对象。现在人文社科领域著名学者都是怎么成长起来的呢?很多都是先翻译一本西方的代表作,然后套用这本书的理论、模型搞国内的研究。很多著名学者都是这套丛书的译者。所以说,这套书从总体上为构建中国人文社会科学起了非常大的一个标杆作用。 读品:海外中国研究对国内史学研究发展有何启发? 陈红民:这是毫无疑问的。西方学者善于解释新史料,有机地运用自己的叙述;他们不同于中国久已习惯的历史观念、叙述方式和评价立场,让那些看惯了中国历史教科书的读者感到了惊奇和兴味。 读品:海外中国丛书依然在生长、壮大,您认为还有哪些书可以收入进来? 陈红民:陶涵的《委员长》,蒋介石的一本传记。原来在西方,尤其是在美国,蒋介石一直是贪婪、腐败、独裁的形象,相当的负面。到了陶涵这本书,里面讲蒋介石为中国现代化做了很多的努力。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |