| 启蒙运动对中世纪欧洲的社会道德进行了系统的解构、嘲弄和批判,包括歪曲地理解修道文学当中的爱情和婚姻伦理观念。而实际的情况是,修士的守贞理想,因为批判淫乱,影响到了中世纪乃至现代西欧的世俗婚姻,教育人们珍惜夫妻间的心灵沟通和相互忠诚,帮助人们意识到真正的爱情不仅超越物质利益和家族兴衰,甚至超越男女间肉身的吸引和诱惑。

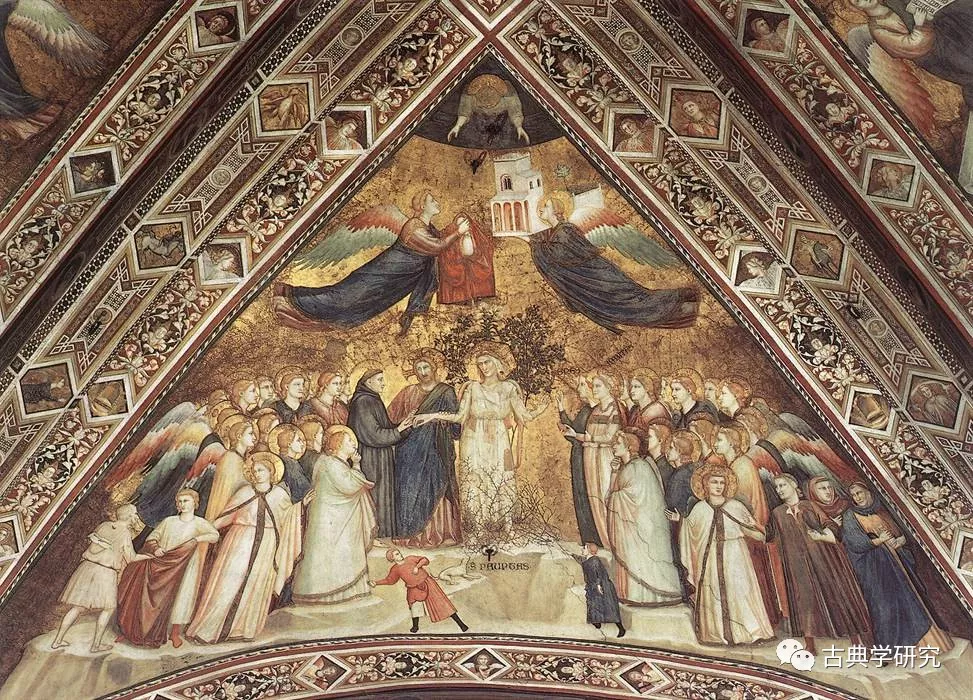

基督主持圣方济各与清贫的婚礼 严格的一夫一妻制起源于基督教道德影响下的中世纪西欧,而在工业化和现代化之前的世界其他地区普遍实行的是一夫多妻(一男多女)的婚姻。很多人没有意识到的是,西方文化最普遍地传播于世界、并几乎被人们毫无置疑地接受的一个方面,既非它的科学技术,也不是它的政治体制,而是它的爱情观和婚姻制度。一夫一妻制是“西化”的一个典型,但是现在已经成为我们觉得理所当然的制度,并不对之思考太多。而在今天社会的一些角落,在奢靡风气影响下,所谓的“小三”、“二奶”现象,以及“嫖娼”和男女关系上的其他伤害和背叛行为,实际上在提醒我们,要建立良好社会风习,我们对爱情和婚姻是需要进行深刻、系统和认真的道德反思的。其实在法律上推行一夫一妻制度以来,我们似乎并没有从伦理和文化的角度对这一引进的、与我们的传统文化并不完全契合的制度进行过足够有力度的、系统的持续思考。在这方面进行一场有影响力的社会讨论,应该是健康和有益的,也许会有利于减少某些不良的社会风习,会有利于对妇女和所有性别的权利进行更好的保护。

第一步,我们需要明白这一制度的起源及其社会历史背景。斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》里面说,贯穿人类历史的两大主线是社会关系的不平等和男女关系的不平等。其实恩格斯在《家庭、私有制和国家起源》里面已经尖锐批判了古代和资本主义社会对妇女的欺凌和压迫。他指出,在男性享有特权和随意支配“年轻美貌女奴隶”的古希腊罗马社会,存在着“只是对妇女而不是对男人的一夫一妻制度”;要到了中世纪,妇女才“有了古典古代所从未有过的更受尊重和更加自由的地位”。恩格斯指出,由欧洲中世纪“发展起来了我们应该归功于一夫一妻制的最伟大的道德进步:整个过去的世界所不知道的现代的个人性爱”。当然他同时也认为,只有在资本主义社会终结之后的阶段,以相互的爱慕为唯一动机的充分的婚姻自由才有可能完全实现,无论是中世纪封建社会还是资本主义私有制社会,男女关系中间的经济利益和其他社会利害的考虑是无法彻底排除的。

恩格斯(1820-1895)

由罗马帝国到中世纪欧洲,西方价值观念有重大变化。恩格斯所批评的古希腊罗马社会的男女不平等,对女奴隶的随意糟蹋,是以普遍的社会不平等作为基础的,包括对奴隶和被征服者的蔑视。古罗马的雕塑品,尤其是纪念征战胜利的纪念碑,往往把敌人刻画成渺小猥琐的战败者,并被凯旋的罗马将士踩踏在脚下。基督教的出现并没有在根本上解决社会不平等的问题,不过提出了比较系统的平等观念,在理想与现实之间造就了一种张力。譬如查理·科克伦在《基督教与古典文化》(1939年)这部经典里面就提到,4世纪的基督教作家拉克唐修在给皇帝进言时批评了古罗马“忠孝”(pietas)观念的缺憾,认为应该以人人平等为基础的“公正”(aequitas)观念加强之,否则罗马人追逐的个人和家庭经济利益以及帝国霸权,最终都只能使得天下人皆兄弟的自然状态被破坏,导致对邻人的种种压迫和剥削:在天主的眼里所有人都是平等的,没有奴隶与主人之分,没有穷人与富人之分。如果没有人人平等作为前提,任何社会正义都是不可能的,因为不平等本身就排除了正义。其实拉克唐修也由此谈到妇女的地位,认为淫乱的风气和女性被奴役被逼成娼妓,正是因为男性把她们看作玩物,而不是平等的姐妹;正是因为富人拒绝接济贫困者,蔑视他们,肆意凌辱贫穷的姐妹,认为自己高人一等。杰罗姆(347—419年)和奥古斯丁(354—430年)等教父在颂扬修道生活和批评世俗婚姻的时候,都注意到社会不平等和男女不平等对男女关系造成的伤害,而未必是对爱情和婚姻本身进行贬斥。中世纪修道文学继承了早期教会的传统,更加明确地讴歌人世间爱情和婚姻的美好。

David Herlihy, Medieval Households, Harvard University Press, 1985

中世纪西欧并非是感情生活的乌托邦,但是与恩格斯的看法相印证的是,当时的修道院文学中的确开始出现一种萌芽状态的对现代性爱的认识和肯定,并在一定程度上正面影响了人们的爱情观念,推进了婚姻生活中的社会平等和男女平等。哈佛大学已故教授赫利希在《中世纪家庭》(1985年)一书里面注意到,在基督教文化影响下,欧洲家庭和婚姻伦理具有超前现代化的特点。从罗马帝国晚期开始,教会婚姻道德在原则上与罗马法有一致处,譬如二者都认可一夫一妻制度和禁止近亲通婚。但是二者也有重大分歧,譬如教会认为同样的基督教道德原则适用于所有教徒,不论他们的性别、阶级地位和种族属性是什么。婚姻是神圣的,男女一旦结合就不得分离;不仅女性出轨要遭受谴责,男人通奸和背叛妻子也是严重罪恶。教会对近亲通婚的限制也更加严格。在中世纪早期的日耳曼蛮族统治地区,有钱有权势的贵族男性占有众多女性伴侣,乱伦现象也比较严重,而相当一部分贫穷男性没有结婚对象,成为社会不安定因素。 赫利希备受瞩目的观点是,因为社会不平等造成的女性分配不平等是中世纪早期多抢劫和强奸妇女罪行的重要原因。到了1000年以后的西欧,情况发生了巨大的变化。此时的教会非常严格地推行了一夫一妻制,并严厉禁止近亲通婚,使得贵族无法占有多名女子,也很难在容易沾上近亲关系的贵族小圈子内寻找配偶。这样,女性作为一种社会资源的分配变得更加均衡和平等,许多地位比较低下的男性也因此能够结婚,不同阶层男女的通婚也变得更加普遍。这的确可以看作是一场人类历史上独特的婚姻关系革命,一场具有社会平等和男女平等性质的革命。这场革命所推行的严格的一夫一妻制度和观念最终为现代世界所接受。

那么形成这种变革的深层原因是什么?赫利希的阐释并不依赖统计资料和思想史的细致追溯,而是洞若观火的直觉和透视,富有启发性,但是也引发争论和怀疑。如果我们在展开的语境中来思考他的提示,修道院爱情文学有可能是上述婚姻关系革命的一个关键推动力。正如赫利希也承认的,对一夫一妻制的伦理道德认同在很大程度上是因为教会传统看重婚姻的情感因素。教会作家甚至认为在婚姻的构成上,不仅肉身关系是美好的,精神和感情的共融具有更大的决定意义。我们在这里主要举两位12世纪法国修士的作品作为例证,来说明中世纪修道文学在人类情感历史上的革命性贡献,即超前地理解、阐释和歌颂了“现代的个人性爱”,也就是恩格斯所说的人类历史上“最伟大的道德进步”。 圣维克多修院的休(1096—1141年)在《论童贞玛利亚》一文中由玛利亚和约瑟夫的关系讨论到人世间的婚姻。休对婚姻的理解代表着中世纪西欧的罗马法传统,即认为男女双方自愿的同意构成有效的婚姻,无需肉身关系的发生。而日耳曼传统则认为婚姻的成立需要有实际的肉身关系。在这一问题上,中世纪教会法最终在原则上选择了罗马法传统,但是也认定,肉身关系发生之前的婚姻契约在某些情况下更加容易被宣布无效。休的重要贡献在于,他借议论玛利亚与约瑟夫婚姻之宗教性质的机会,探讨人世间男女的心灵共融,要求夫妻们超越肉欲、物质好处和其他社会利害,真心对待自己的配偶:的确,夫妻交合是一种肉身的关系,但是却只有出自纯真自然的爱才是符合神意的,而不是因为任何身外物质好处的引诱,更不是因为强制。

The Holy Family with Saints Francis and Anne and the Infant Saint John the Baptist by Peter Paul Rubens

婚姻关系,按照生活在12世纪的休非常“现代化”的观点,是以男女平等为基础的:什么是婚姻呢?婚姻是一男一女之间根据双方共同意愿缔结而成的联合,男女因此各自对另一方承担了共同的义务。两人必须有完全“相同”的同意才能结婚,并因此承诺把自己和自己的身体完全只交给对方,而不越轨与第三者交往。不仅妻子要忠于自己的丈夫,丈夫也必须忠于自己的妻子,当对方还活着的时候不得离开和背弃之,甚至在妻子生大病和不能生育的情况下也必须如此。夫妻之间的肉身关系出自“同一契约”,因此也不仅仅是女方对男方的义务,丈夫对妻子也承担同样义务:不得与其他女人苟合,不得拒绝妻子的愿望。休还注意到,在体质上和日常生活中,女性往往是柔弱和依赖的,男子对她的爱一开始可能是出自同情和怜悯,但是同情一旦上升为爱情和婚姻就转变成“自然发自内心的纯真爱”。天主让男子强壮和操劳,但是希望他在女性的温柔中得到歇息;让女性柔弱,希望她能激发男子的怜悯和爱惜,得到他的保护,进而两人能够由衷相爱。休认为“纯真和完全的爱”对女性是十分重要和有益的,但是最终在融合为一体的柔情中,两人各自对配偶的爱是无从辨别和区分的。休并不否认肉身关系在普通人婚姻中的意义,认为由爱促成的肉身关系是美好的。但是他强调说,即便是肉身的关系也需要以心灵爱慕为基础,而不是赤裸裸的情欲和肉身之欢喜。他的有些议论在经过现代科学教育的人看来显得幼稚,因为他坚持认为,没有心灵的爱慕,肉身关系甚至都不能孕育子女。他认为,天主所安排的自然规则是,怀孕和生育不是肉体的工作,而是男女双方“借助发自内心的纯真爱”,在没有任何“利害诱惑和强迫”的前提下,同房才能成功“播下种子”。甚至男子或者女性一方有爱也是不够的,妻子不是由男方那里接受种子,而是“以自己的爱去迎接他的爱”。即便因为双方的自愿或者因为衰老和枯萎不再有肉身关系,夫妻之间的爱和为对方坚守和侍奉的义务依然完整存在。玛利亚和约瑟夫的婚姻,由于玛利亚的永恒童贞,不同于世俗人的婚姻,但是他们两人的真挚情感却为天下的夫妻树立了榜样:他们的爱贵在真挚,他们互相体谅,怜悯对方的病痛和困难,为对方焦虑和着急,努力去安抚对方,各自坚守自己的忠贞,“分享一切幸福,共同承担一切灾祸,无论是苦是乐都能相濡以沫”。 这些我们今天看来非常超前和现代的中世纪说法里面凝聚着古罗马和中世纪的许多道德和法律的传统,但是我们不得不承认,休的总结和综合代表着中世纪修道文学的独特贡献。休为描述新娘对新郎的爱慕和忠贞曾经引用《雅歌》第6篇:“我属我的良人,我的良人属我,他在百合花中牧放群羊。”

明谷的贝尔纳(1090-1153年),另一位法国中世纪修道士,在他的《<雅歌>讲道辞》和其他作品里也借助圣经里的这部情歌来发挥他对神与人关系的理解和见解。为什么中世纪修道院和教会作家需要借助《雅歌》直白、炽热、甚至性感的语言来描述人和神的沟通呢? |