| 1902年,23岁的李叔同第一次来到了杭州。他为何而来,跟哪些人有交往,这些现在都不可考了,可考的是他自己所讲的,在涌金门外去吃过一回茶,仅此而已。

弘一大师像 如果按照旧历算,1902年还是在清朝的光绪年间,即光绪二十八年。那个时候的西湖边,特别是涌金门外还住着旗营,但他一个天津公子哥儿竟然跑到那里去喝了一回茶,这多少也是不简单的事,只是那个茶馆已经完全不可考了。不过在陈蝶仙(天虚我生)的笔下,涌金门外确实是不简单的,比如每逢六月十八日之夜,涌金门就是不闭门的,是为了让香客能自由出入且去湖上放荷花灯,此乃西湖民俗之一。 而所谓湖边的喝茶,在一百年前的杭州已经是极为寻常的,因为湖边包括涌金门一带,是经常有人在吆喝的,吆喝什么呢?“到码头上吃碗茶去!”这跟前些年专门有人在湖滨招揽“要不要去酒吧坐坐”是一个道理的。据说当时最有名的茶馆之一就叫“三雅居”,此名得自于一对联,上联是:山雅水雅人雅,雅兴无穷,真真可谓三雅;下联是:风来雨来月来,来者不拒,日日何妨一来。这茶馆名和对联虽然很雅,但据说去那喝茶的人多为“武人力士,禽兽满楹,哗噪者如梅花碑之茶店一般”。 说起李叔同,总会提起他为何出家的话题。要知道这位翩翩公子是泡过海水也烧过火焰的人,而且可以说是诗书画印无不精通。1912年(民国元年)他到杭州的浙江一师是来教音乐和美术的,但是他的学生们说,他的国文比国文老师好,其他的科目也无不如此。这样的老师是不怒自威式的,因为人人都敬仰得很,这其中体会最深、受其影响最大的就是丰子恺了。因为在丰子恺早年的文字里,对一师(当时叫两级师范)是并无好感的,直到遇上了李叔同老师,就彻底改变了他的人生。 而对于李叔同出家的原因,一直来有一个似是而非的说法,即四个字——看破红尘。如果您照着这个逻辑去想也是能想通的,什么都玩过了、什么都看过了,那就看破红尘呗!但是你想想,想想这百年以来的中国文人和名人,真正能看破红尘抛家别子去当和尚的,又有几人 呢?所以我以为,看破红尘说说容易做做难,难就难在我们身在红尘,又是多么热爱红尘啊!也有的口头上说看破红尘了,却仍要从红尘中攫取更多的功名和财色。即使真看破红尘,就人生的意义来说,也还是比较消极的意思。而李叔同之所以能成为弘一大师,其实有着偶然却又是必然的原由,这从他自己的文章《我在西湖出家的经过》和夏丏尊的《弘一法师之出家》中都写得清清楚楚。

丰子恺的茶画意味深长 如果按照纪录片情景重现的表现手法,那一段日子应该是这样的。李叔同1912年8月来杭州,时年也只有32岁。当时他的日本妻子是住在上海的,他一般过一阵子会去一趟上海。说来也奇怪,他是完全有能力将这位日本妻子接到杭州来住的,而且这样生活的开销也要小一些,可为什么没有接来,而要这样辛苦地在沪杭之间跑来跑去,此中原因一直没有说明白,或许他还是对上海有所留恋,或者他的日本妻子也更喜欢上海的环境。李叔同是一个喜欢安静的人,当时他住在钱塘门内,离西湖只一步之遥,所以常常喜欢一个人出门,去西湖边的一家叫“景春园”的茶馆吃茶。当时的茶馆,贩夫走卒也喜欢的,他们则常在一楼大堂吆五喝六的,而且那时的茶点也已经相当丰富了,所以这杭州人吃茶的吃,绝不是日本茶道中的吃茶,我们是实实在在要吃茶点的。比如说这干丝,据陈蝶仙的文中所说,有的地方是上来一大碗的,完全是吃酒的那种气势,这估计跟诸多体力劳动者去吃茶是有关系的。这有点像到绍兴咸亨酒店吃酒,既有车夫体力劳动者,也有像孔乙己这样的潦倒文人。而李叔同这样的文人墨客常喜欢到楼上的雅座,独自享受那湖光山色,并作诗意的想象——看明湖一碧,六桥锁烟水。塔影参差,有画船自来去。垂杨柳两行,绿染长堤。飏晴风,又笛韵悠扬起。看青山四围,高峰南北齐。山色自空濛,又竹木媚幽姿。探古洞烟霞,翠扑须眉。霅暮雨,又钟声林外起。大好湖山美如此,独擅天然美。明湖碧无际,又青山绿作堆。漾晴光潋滟,带雨色幽奇。靓妆比西子,尽浓淡总相宜。 这虽然不如他《送别》中的“长亭外,古道边,芳草碧连天”那么为人所知,但对这片湖山的热爱之情已经表现在文字中了,而且连“靓妆”一词都已经用上了,这应该说跟李叔同独自去湖边吃茶是大有关系的。 李叔同喜欢杭州,跟当时好多文人墨客喜欢西湖是一样的道理,因为这里有一个气场,有一种延续了千年的文脉,或者用今天的话来说,是有一种文化生态,文人墨客在湖边品茗谈艺,西湖又似佳人一个,总有那么好的性情,雨也罢晴也罢,总是一副好景致,所以即使做一介教书先生,李叔同也心淡如水,至少表面上看起来是这样的。特别是我们读到他写西湖的文字之后,真是会被他那种意境打动的,此种文字有张岱之神韵。 且看他写的西湖夜游——壬子七月,余重来杭州,客师范学舍。残暑未歇,庭树肇秋,高楼当风,竟夕寂坐。越六日,偕姜、夏二先生游西湖。于时晚晖落红,暮山被紫,游众星散,流萤出林。湖岸风来,轻裾致爽。乃入湖上某亭,命治苕具。又有菱芰,陈粲盈几。短童侍坐,狂客披襟,申眉高谈,乐说旧事。庄谐杂作,继以长啸,林鸟惊飞,残灯不华。起视明湖,莹然一碧;远峰苍苍,若现若隐,颇涉遐想,因忆旧游。曩岁来杭,故旧交集,文子耀斋,田子毅侯,时相过从,辄饮湖上。岁月如流,倏逾九稔。生者流离,逝者不作,坠欢莫拾,酒痕在衣。刘孝标云:“魂魄一去,将同秋草。”吾生渺茫,可唏然感矣。漏下三箭,秉烛言归。星辰在天,万籁俱寂,野火暗暗,疑似青磷;垂杨沉沉,有如酣睡。归来篝灯,斗室无寐,秋声如雨,我劳如何?日暝意倦,濡笔记之。…… 怎么样,美吧,人物、场景和气氛都有了。文中所提的“姜、夏二先生”就是他的同事兼好友姜丹书和夏丏尊,前者是美术兼手工老师,后者先是做舍监后成为国文老师,到五四运动时,夏先生已经跟刘大白、陈望道和李次九并称为经亨颐的“四大金刚”,这中间李叔同也曾想离开杭州去他地任教,但都是被夏先生挽留了下来。 而在李叔同的笔下,去“景春园”喝茶则还是初级阶段,因为那时他还是独往独来的:“在景春园的楼下,有许多的茶客,都是那些摇船抬轿的劳动者居多。而在楼上吃茶的就只有我一个了,所以我常常一个人在上面吃茶,同时还凭栏看看西湖的风景。在茶馆的附近,就是那有名的大寺院——昭庆寺了。我吃茶之后,也常常顺便地到那里去看看。”后来,他跟夏丏尊熟悉了起来且成为无话不谈的朋友。夏先生有一个特点,即做事十分认真,但李叔同竟然比他还要认真且认死理。有一次夏做舍监时发生了失窃事件,无论他如何苦口婆心,也没有学生出来承认,李叔同就跟他说你就出个告示,说再不承认你就自杀,你敢不敢自杀? 如此较真的李叔同,当然令人敬畏,所以丰子恺后来说,夏丏尊老师是母亲式的教育,而李叔同则是父亲式的教育。正因为交心可以到如此程度,所以有一回他们在西湖湖心亭吃茶时,老实人夏丏尊老师也发了一句牢骚:“像我们这种人,出家做和尚倒是很好的。”也许说者无意,听者有心,李叔同还真是听了进去,这大概就是喝茶跟喝酒的区别吧,因为喝茶会越喝越清醒,而喝酒时说过的话,第二天往往什么也想不起来了。 过了些年当李叔同真出家时,他就对人说:“我的出家,大半由于这位夏居士的助缘。此恩永远不能忘!” 这就是所谓李叔同出家的“远因”。当然,我们不能说因为一次喝茶就喝出了一位和尚,一位佛法大师,不是的,像夏丏尊也感慨过“索性做了和尚”,但他最终只是做到居士为止了,包括丰子恺也是的。丰子恺不愧为李叔同的高足,他对先生的出家又有着自己极为独特的理解,他是这样说的——我认为他的出家是当然的。我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”、“学者”、“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。 说得明明白白!生活在一楼也挺好的,有兴趣到二楼看看风景多点谈资和修养,当然更好,但真要上三楼,那就得忍得住寂寞了,而且要真的能舍得红尘中的荣华富贵。但有一点是不必舍的,那就是茶。

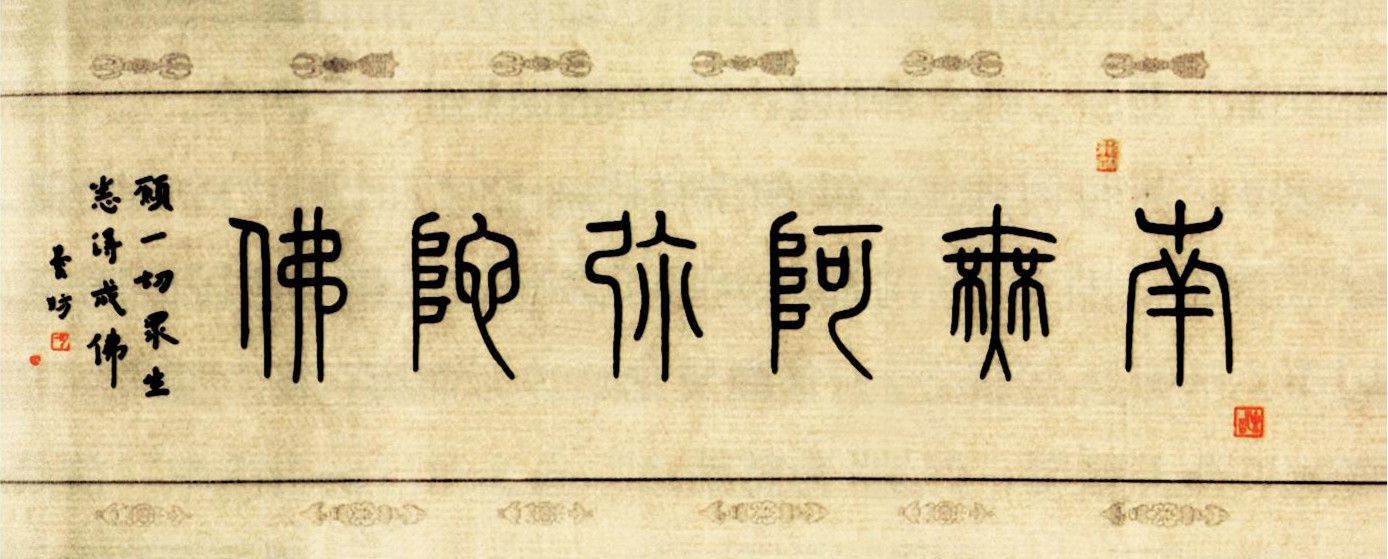

弘一大师墨迹 做了和尚之后的弘一,没有也不必戒掉茶。无论是中国还是日本,寺院跟茶都有不解之缘。高僧种好茶,好茶出禅诗,几乎是一种普遍现象。晚年弘一主要生活在福建,福建盛产名茶,后来他与挚友交往时,也多以好茶为礼。因为他名声太大了,即使做了和尚,也是位明星和尚,只是讲他的佛法,那也完全对得起他的名气。所以说也很有可能,茶对这位大师的生理和心理,都起到了一种很好的调节作用。因为茶和酒不一样,也跟咖啡不一样,它出于自然,又与水为伴,有着无限的亲和力,这真是我们喜欢茶的原因所在。因此,这位在红尘中翩翩起舞的公子,在生命的最后一段旅程中,是在寺院和茶香中度过的,度他那悲欣交集的人生。这个时候,他可能会想起西湖边的“景春园”,想起湖心亭,想起虎跑,想起涌金门外,那弥漫得如同湖光山色一样的茶气啊。 文章原名《李叔同的吃茶与出家 湖上这一杯茶一句话,是他皈依的“远因”》 |