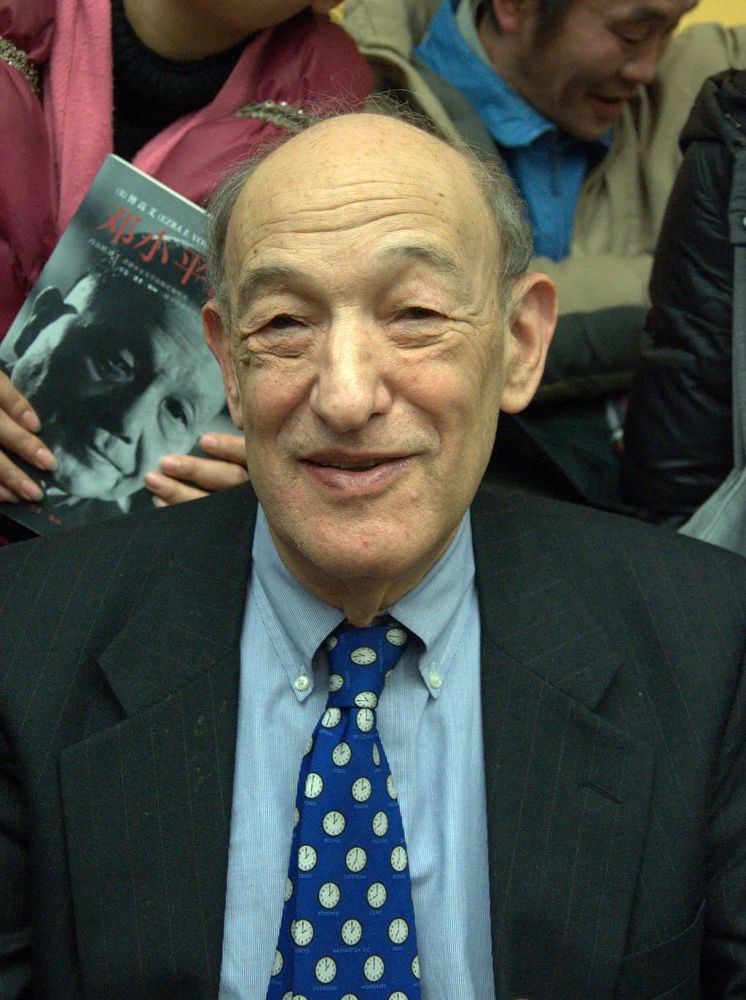

|

根据美国哈佛大学费正清中国研究中心讣告,该中心前主任傅高义(Ezra Vogel)于当地时间12月20日去世,享年九十岁。傅高义生前系哈佛大学亨利福特二世社会科学荣休讲座教授,其著作被翻译成中文的有《日本新中产阶级》(1963)《共产主义下的广州:一个省会的规划与政治(1949-1968)》(1969)《日本第一》(1979)《重整旗鼓——企业的振兴与竞争》(1985)《先行一步:改革中的广东》(1989)《亚洲四小龙腾飞之谜》(1991)《日本还是第一吗》(2000)《中美日关系的黄金时代》(2002)《邓小平时代》(2011)《中国和日本:1500年的交流史》(2019)等。 2019年11月10日,傅高义赴香港中文大学宣传新书《中国和日本》,该书译者毛升采访了他。访谈呈现了这位通晓中日事务的美国学者对中日关系的看法,可供我们参考。 《中国和日本:1500年的交流史》这本书的中译本最近由香港中文大学出版社出版,我很荣幸能成为您这本大作的译者。您为什么要写这本书?

傅高义:2010年到2012年期间,就在我快写完《邓小平时代》这本书的时候,中日两国关系变得紧张。我很担心。我觉得我应该为改善他们的关系尽一点力。我有很多中国朋友,我希望中国好。我也有很多日本朋友,我也希望日本好。我作为一个学者,唯一能做的事情就是写书。再加上中日之间的矛盾,很多就是因为历史问题,所以写一本历史书,重新理解中日的历史,就很有必要。

现在中国人写的中日关系史的书,日本人不喜欢。日本人写的这方面的书,中国人也不买账。我想我作为一个旁观者,根据你们中国的说法,“旁观者清”,也许正好写一本相对客观的、中日两国的读者都大体能接受的历史书。再加上我在中国有很多读者,在日本也有很多读者,所以我就觉得我自己有一种使命感。我在翻译的过程中,觉得您的英文书既有学术性,又有很高的可读性,这是您努力追求的写作风格吗?

傅高义:我这本书主要目的就是促进两国的友好,书不只是写给我的同行看,而是希望所有对中日关系感兴趣的读者都能有兴趣读。所以我在写的时候,英文读者、中文读者以及日文读者都是我的目标读者。我在写的时候,一方面尽量做到公允,使得各方的观点都得到表达。同时在技术上,我就多讲故事,不用高深的理论,连注释都很少,并且联系中日近几年发生的事情,希望读者可以在我的书中找到这些事情的历史原因。有中国学者认为,您这本书有点偏向日本,您同意这个说法吗?

傅高义:我不同意。因为也有日本学者说,我偏向中国。所以,我觉得可能不是我的问题,而是专家自己的立场问题。我作为一个旁观者,我努力做到不偏不倚,对双方的历史都能有一个相对客观的评价。我虽然是美国人,但我也不会偏向美国。您这本书给了我们关于中日关系一千五百年的长时段视角,这个视角能让我们看到什么不同的东西?

傅高义:我想要说的是,无论中日之间的战争曾经多么残酷,放到一千五百多年的长时段里,那也只是一瞬,不是两国关系史的全部。在绝大部分时间里,中日之间互相交流、互相学习才是一千五百年中日关系的主流,所以我这本书主要就是谈中日之间三次的互相学习和交流。

第一次,日本学习中国。600至838年,日本学习中国,带来了日本文明的转型。日本从中国学到了文字、佛教、儒学、文学、音乐和建筑,这些都成为日本文化的基本组成部分。838至1862年的一千多年间,中日的交流还在持续,基本围绕着贸易展开。1895年甲午战争后,中国开始学习日本,也因此改变了中国,这包括1895至1937年中国学习日本西化的经验,这是中国第一次学习日本。1978年改革开放后,中国从日本获得了大量技术支持和经济援助。到2001年,日本共向中国提供了总值一百五十九亿美元的援助,日本所有双边合作的援助预算中有百分之五十六分给了中国,还派了多达几千人的技术人员到中国提供技术帮助,中国近万名技术人员到日本接受培训。这是第二次中国学习日本。因此,我要强调,中日之间的交流互助才是1500年中的主要方面,我们要多强调两国关系建设性的方面。1937年,日本发动了侵华战争,这一灾难给予我们最大的教训是什么?

傅高义:我想教训有很多,但最主要的教训,就是狂热的军国主义是很危险的。从历史上来看,1931年的“九一八”事变和1937年到1945年的中日战争,都是日本爱国主义教育“太成功”的结果。战争的爆发,不是日本政府要对外扩张,进行了长期的谋划,而是由于领导人无法控制狂热的爱国主义,结果领导人跟走马灯似的更换,暗杀成了家常便饭,掌权者不能提供稳定的领导,军队失去控制,结果,老百姓狂热的爱国主义把日本推向了战争的深渊。 现在中国已经是第二大经济体,日本退居第三。今天中国还能跟日本学什么?

傅高义:我觉得日本还是有很多地方值得中国学习。比如,日本社会非常安定,老百姓很有安全感,安居乐业。还有,日本的环境问题也处理得很好,环境保护、垃圾的处理等方面,都很值得中国借鉴。日本的医疗制度也非常好,比我们美国的更好,中国这方面也可以借鉴日本的经验。中国人常说,谦虚使人进步。

傅高义:现在中日民间的联系比历史上任何时候都要多得多,经济交往还是很热。比如2018年,日本政府发给中国旅客的签证超过八百万份,来中国的日本人也超过二百六十八万。中国目前有超过三万家日本公司,比任何其他国家的外资公司都要多。尽管这样,中日领导人之间互信程度还是比较低、交流频率也比较低、交流的方式严肃、官样,没有任何一方的高层领导人与对方国家的老百姓有私谊或深交。可以说,政治上显得比较冷。

因此,中日两国之间民众的交往和经贸关系尽管很广泛,但这是建筑在一个脆弱的基础上,受制于两国民众间普遍的敌意,还有政治领导人之间因为缺乏互信而导致的两国关系不停地波动。中日关系中的很多不满的情绪,归根到底来自对历史的看法,除非两国能处理好由历史问题造成的情绪反覆,否则两国关系很难建立在一个更坚实、稳定的基础上。

傅高义:我觉得两国都有很多工作要做。日本方面,要进一步为战争时期对中国造成的伤害道歉,特别应该在中学教育中强化对中日战争的理解。也就是说,日本需要更真诚地为战争给中国带来的伤害道歉。

至于中国方面,也需要考虑到日本为中国的发展曾经做出的贡献,特别是1978年后日本给予中国的经济、技术和人才的一些援助。中日两国现在都在努力改善关系,目前所能达到的比较可行的目标是什么?

傅高义:我觉得,考虑到两国之间的历史积怨,要想迅速成为相互信任的盟国,是不现实的,这是未来几十年的大目标。未来十年内比较合理的目标,应该是努力使得中日之间发展出一种直接的、坦率的、生意伙伴一样的关系,成为可靠的合作伙伴。傅高义:我是一个学者,我去中国主要是为了做研究,哪里能做研究,我就去哪里。我最熟悉的中国城市首先是香港,因为我1962年去香港做田野调查,那是当时唯一可以允许外国人做研究的中国城市,我在那里待了一年,之后写了一本书《共产主义下的广州》。我第一次获得中国的签证是在1973年,作为一个科学家代表团的成员,在中国待了三个星期,见到了周恩来、乔冠华、周培源、郭沫若和费孝通等人。1980年我在广州中山大学待了两个月,这是我首次能在中国某个地方待久一点。1980年代初期,我所在的麻塞诸塞州与广东结好,我因为研究广东,所以被选为麻州委员会成员。因此,1987年,我作为广东省经济委员会的客人,受邀到广东访问七个月,考察该省不同的地方,后来写出了《先行一步:改革中的广东》这本书。因为研究的关系,就中国内地的城市来说,我对广州可以说是最熟悉的。但我最喜欢的城市恐怕还是像苏州、西安、洛阳这样有悠久历史的城市,因为我是研究历史的。傅高义:我今年八十九岁,已经是老人家了。如果身体还允许的话,我还计划写两本书。其中一本是我个人的自传。我原来觉得我自己的人生经历没什么可写的,但我太太一直劝我,说我的自传除了我自己,没有人能替我写,应该写。我被她说动了。再加上我个人的经历也比较丰富,我除了当教授,也在政府部门做过,经历的事情也比较多,也许应该写出来。另一本是关于胡耀邦先生的传记,我觉得我也应该写一本关于他的传记。我在哈佛有很多朋友,他们会帮助我。我觉得我运气特别好,一生中得到了那么多人的帮助,才使得我可以出版这么多书。

采访者附言:傅高义先生今年在即将住院动手术时告知我,他正好可以利用住院的时间,把自传的大纲写好。他做到了。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |