|

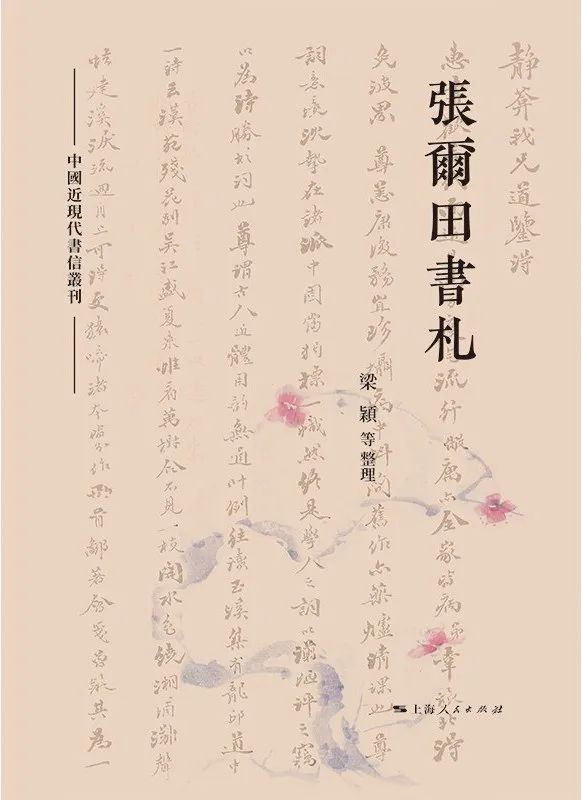

《张尔田书札》 梁颖等整理 上海人民出版社 2021年11月版 332页,58.00元 ━━━━

文︱张仲民作为一位忠清的遗民学者,学术兴趣广泛的张尔田(1874-1945)著作很多,涉足领域很广。以浙东史学传人自居的张氏自谓他已得章学诚真传又能超越章氏,“能用章氏而不为章氏所用”(239页)。故他以章学诚捍卫者自居之余,与章氏同样鄙视乾嘉考据学风:“譬如拙著《史微》,首引实斋之言,欲诋鄙书即不能不诋实斋,诋实斋正所以诋张尔田耳。文章则薄容甫,考据则笑高邮。”(195页) 张尔田睥睨乾嘉学者之余,自然喜欢臧否同时代人物,即便是许多遗民同道,亦敢加以白眼,“虽今之遗老,仆亦未之敢许也”(21页)。故此,自负才高的张尔田在民国学界颇自感孤寂,“长安冠盖,求一可语者而不可得”(198页),“既不见谅于新,且不见谅于旧”,为此好友孙德谦(益庵)曾提醒他“少说话”(169页)。但喜欢较真的张尔田不能“三缄其口”,仍然不断公开发表评论,以卫道者和师者自居,吸引了一批后学如吴宓、龙榆生、夏承焘、陈柱、缪钺、钱仲联、王锺翰、张芝联等追随问学。 上海人民出版社新近推出的这本《张尔田书札》,收录张氏信函总计四百余通,内中缺失固所难免,但大致反映了张尔田入民国后的交游情形,以及他把书信作为论学和交流思想的载体,藉以表现其本人的政治关怀与文化立场的情况。总起来看,这些信札涉及面很广,史料价值弥足珍贵(《后世谁与定吾文》已有所叙述),其中让笔者非常感兴趣的一个问题,是信札中显示出的张尔田对胡适的看法及其变化情况。

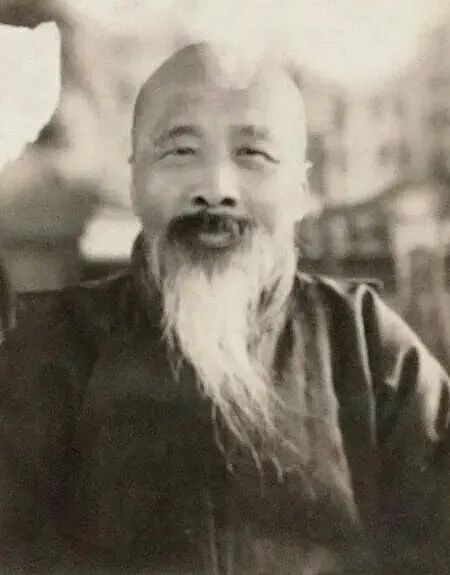

张尔田 据张尔田自谓,新文化运动在北大蓬勃开展时,他就在致王国维信中痛骂北大胡适等人倡导新文学、发起白话文运动诸举,并将新文化之泛滥归罪于校长蔡元培:“新文学发始于北京大学,闻已实行,凡讲义皆用白话,其教授之书为《红楼梦》、《水浒》、《儒林外史》,闻之使人喷饭。蔡元培这厮,吾早料其无好把戏,今果然矣!”(200页) 再由张尔田致王国维的一封信可知,当张氏读到胡适新出版的《墨家哲学》(1918年8月10日北京大学学术演讲会印行)一书后大不以为然,于是就对之进行了尖锐的批评,认为该书“根本谬点”在于牵强附会、自相矛盾: 近大学有胡适者,著一书曰《墨子哲学》,其论经上、经下六篇为《墨辩》,非《墨经》,尚精,惟好以西人名学皮坿为说……迩来风气,讲中学者多喜附会西籍,久之必使中学渐失其独立精神,为祸于学术盖不小也。其书又谓墨子为宗教家,极为穂卿(夏曾佑)、浩吾(叶瀚)所赏。然彼却不承认孔子儒道为宗教。仆尝用因明法立一量驳之曰:墨学非宗教也,宗周秦人无称墨翟为教主,故因喻如孔子,兄观此哑然否?(197页)之后,张尔田还接受时为教育部官员的夏曾佑嘱托,代为审定胡适该书。他遂撰写了“洋洋数百言,痛驳其误”,此驳议稍后由夏曾佑交给胡适,“当面出鄙书大斥之”,此事经由张尔田面告“初交”的林纾后,让林纾非常激动,“急出席握余手曰”:“‘虽与君初交,今日之事,不可不一握手!’”(165页)林纾此后向陈独秀、胡适等人公开发难不知道是否与受到张尔田此处的鼓励和刺激有关。 不仅如此,张尔田非常不满于北大倡导新文化的教师带给学生的影响:“嗟乎,自大学为陈独秀、胡适辈一班人盘踞,专创妖言,蹈溺后进,有识者殆无不切齿,亦可见怨毒之于人深也。”(165页)他认为自1919年11月底刘师培去世后,北大风气更坏,“北校自申叔殂谢,斯文道丧,新体竞妍,至有加选学以‘妖孽’之目者”。饶是如此,1920年4月,张尔田还是赴北大任教,代替亡友刘师培职位,并打算以北魏大将宇文泰自居,接替刘师培(他称之为“贺拔岳”)抗衡北大新潮:“贺拔岳虽死,宇文泰尚在,卿何为也?”(54页) 进入北大之后,张尔田经常来往的主要是一众旧派师生,包括黄节、吴梅等人在内。但这时北大内部新旧两派对立情况激烈,“北校派别极严,新旧至不相闻问。弟所授系旧学方面,故所往来者亦旧学为多”。(179页) 在北大这样新旧两派存在激烈对立情况下,新文化运动中和“五四”后中国思想界“暴得大名”的胡适遂成为张尔田的主要针对目标,他屡屡批评胡适的学术研究取径和科学方法倡导。胡适(包括梁启超)推崇戴震的考证和哲学,把戴震视为程朱理学的修正者和批评者。这样在胡适等人的努力下,戴震被塑造为具有科学精神的反理学考证大师,这遂引发了王国维、张尔田等人的不满,无怪乎张尔田批评胡适、梁启超之时自然连带对戴震思想进行清算。他认为胡适对戴震思想的阐发与定位存在很多问题,“因近日讲科学方法者崇尚东原,而实不知东原”(264页),在与好友王国维、后辈吴宓等人多次交流戴震思想之时,张尔田屡屡批评胡适,并由此顺延对民初考据学者和胡适倡导的科学方法进行批评、否定(详后),认为戴震为其始作俑者,让此后考据学流弊百出,“东原实不能辞其咎”(235页)。在尊崇古代经典的张尔田看来,“国学真精神、真面貌”,“我辈中国人”,“自当发挥之以贡饷于世界,而断不可以远西思想先入之说进。有先入之见,则吾之国学非吾之国学矣”。至于戴震、王念孙、王引之父子等乾嘉汉学家所用的“考核经史之术”,“其有合乎科学方法与否,吾所不敢知。即谓其合乎科学方法,以吾国学之殊方,有短短非仅恃乎科学方法所能解决者”。考据之学虽“自是一家”,但也并非万能,“学之为道,固有不待验之证据而不能不认其为成立者”(126页)。考据只是工具,要服务于义理才有意义,要意识到其长处和缺陷,“考据之所贵,在能定古书之音训及其名物度数之沿革,而诂其正义,探赜索隐,固匪所长,而又必以名学公例审谛之,去其所谓便词巧说者,乃尽善耳”。接下来,张尔田暗中批评胡适(包括梁启超)只取戴震等人方法中“可与远西相缘饰者,则相与诧之曰科学方法”,“呜呼!为此言者,不特不知休宁、高邮之术,抑亦不知科学也乎?”对于当时胡适成名作《中国哲学史大纲》及受到该著影响而出现的诸多通史类著述,张尔田认为这些皆是用“远西”思想阐释中国学术的结果,其价值有限:“若今所行哲学史、文学史等等,摹仿外人,空论居多,以严格论之,实皆不成为史。”(267页) 若结合王国维对戴震《水经注》校本抄袭同时代学者赵一清的研究判断来看,张尔田、王国维之所以如此关注戴震,其背后意图也非常明显,即借此来反击新学界领袖胡适《清代汉学家的科学方法》(该文1919-1922年刊于《北京大学月刊》,后收入《胡适文存》时改题为《清代学者的治学方法》)、《戴东原的哲学》与梁启超《清代学术概论》等清学史著述中对戴震“国学之正统”的表扬和对其“科学”与启蒙思想先驱的定位。实际上,原本张尔田、王国维不但不反戴,反而非常推崇戴震,一度视戴震为清代学者治学榜样。 但时移势易,对于1920年代的张尔田来说,批评戴震和考据学,还表现了他对当时北京学界群趋于考证风气和国故整理运动的不满,“旧都文化之区,学者大半偏于考古,支离破碎,藉充报材”(306页)。这种不满在他1926年致叶长青的两封信中表露尤多(322-325页),“考据学是骨董学,不得谓之国学”,“名为整理,乱乃滋甚”。 在致陈衍信中(《学衡》第58期,1926年10月),张尔田还曾针对胡适倡导的整理国故运动及其借科学之名而考据的倾向批评道(名及胡适暗对王国维): 近十年,有皖人某氏者,提倡科学方法,语必东原、高邮,尊其名曰国故学,学子靡然向风,而考其成绩,乃反远之。若夫殷墟契龟、敦煌残楮,其所以为吾经典佐证者,盖亦有限。然此乃成学者取资,今悉屏落一切,驱天下学童惟是之从。至有正经疏注终身未读其全,而中西稗贩高谈皇古者,侮圣灭经,行且见披髪于伊川矣。(15页)在张尔田这里看来,新发现的甲骨文、敦煌卷子学术价值有限,不能由此否认传统的大经大典,都去追求这类关于新材料的学问,更不能不读古书而谈考古。但可惜的是,即便是为学“自有本末”的孙诒让和王国维,也受到时代考据学风影响随波逐流,“乃亦为时风众势扳之而去”,“则虽谓考据之学无益于兹世,未为过也”。同样,对于胡适、顾颉刚等人倡导的借考据而疑古的做法,张尔田在致顾颉刚信中也借批评张煊文章之际直言不讳加以批评,认为这样的考据和怀疑证据不足,“考而不据,不足为据”,充满论战气息,危害甚大,“近人论学之书,充满机关枪、绿气炮,不特欲骂尽古人,抑且欲杀尽今人。学问譬则公司,我辈治学者则工人也。工人终日吵架不作工,则其公司未有不倒闭者。博学之肆,一变而为聚讼之场,或亦国家将亡之一征兆欤?”(43页)张尔田认为疑古局面出现是“考据之学日精”、学者以个人好恶为先对古书传说“多持怀疑态度”的结果,是所谓科学方法和吹毛求疵的副产品,“祗以形其学识之浅薄,不知断限耳” (267页),“尝见今之治学者,恶之,虽古史有因之口说,必议其伪;好之,遂近世无稽之谰言,亦认为真。此乃全属意气用事”(272-273页)。在张尔田看来,正确对待古史的态度是祛除先入为主的偏见,为古人留有余地,从而可以避免怀疑古史所导致的恶劣影响: 故我辈居今日而论古史,断不可居一二孤证,轻易旧文,与其改之而失,无宁留之而失,则是非尚可以考索;改之而失,则罅隙全泯矣。又况残编零简,及一时之所推察,纵使事实皆真,则亦但得其片断而非其全。与此而过甚其词焉,武断专辄,岂不贻误无穷耶?(60页)不过,同为北大同事的张尔田对胡适也不是一味贬斥,他对当时业已成为学界领袖的胡适同样有正面的观感。1922年1月胡适《章实斋先生年谱》由商务印书馆出版,以章学诚史学传人自居的张尔田之前恰好在《亚洲学术杂志》第2期(辛酉年十一月)发表了为刘承幹刊印章学诚遗书而作的《章氏遗书序》,他读到胡适此著后自然会异常感兴趣,马上致信王国维加以赞扬,并对胡适引用好友孙德谦一事非常看重,特意请人在上海的王国维代为转告孙氏: 顷见胡适《章实斋年谱》稿,考证颇详备,议论亦尚平实,虽用普通文,而白话习气终未尽脱,然已是此君第一好书矣。中有引益庵语,不知从何得之,望转告益庵。(204页)他好奇胡适何以能够在书中引述孙德谦语——胡适这里引用的是孙德谦致孙毓修一封信中关于章学诚之父修《天门志》的判断——当是来自时在商务印书馆任职的孙德谦好友孙毓修的中介。据胡适日记记载,1921年8月11日,到商务印书馆编译所考察的胡适在此遇到商务职员孙毓修,正热心于旧学研究的孙告诉他居住在上海的嘉业堂主人刘承幹(翰怡)正在新刻一部《章实斋全书》,胡适知道了后很高兴,“此大可喜”。1921年9月2日,胡适从孙毓修那里再次得知刘承幹正在计划刻印“章实斋的全书”,并请孙德谦“作《实斋年谱》”,了解此讯息后,胡适遂主动托孙毓修向孙德谦表示自己也在写作章学诚年谱,“但未成书”,“如孙君欲看,我可以寄给他一看。我要问他借观全书目录,并许把我所有的内藤藏本目录给他们”。孙毓修此后当照胡适之托将胡适所撰章学诚年谱初稿邮寄给孙德谦,而孙德谦也复信孙毓修,对胡适此年谱进行了回应。孙毓修也当将信之内容转达胡适。故而,胡适《章实斋先生年谱》援引孙德谦著作之事,其成因即在此。再由胡适后续的9月13日日记记载可知,胡适对业已交给孙德谦的初稿很不满意:“我允许了孙星如把此稿寄给孙德谦君,供他作《章氏年谱》的参考。但我检看此稿,觉得此稿须我自己把他续成了,方才可以表示我的用意与方法。因此,我决计费几天工夫把他补完。虽不能完备,至少可以补内藤的缺陷。”孙德谦的判断能被胡适征引,当系胡适虚心采纳的结果。 其后,张尔田还应同胡适至少有过两次面对面交谈,只可惜这两次见面时间胡适均无日记保留,我们只能根据相关的记载推知。第一次当是1922年12月27日(旧历十一月十日),据当日刘承幹日记记载,时在北京参加溥仪大婚庆典的刘承幹接受蔡元培的宴请(双方第一次见面),陪客中有马裕藻、沈氏三兄弟、陈百年、蒋梦麟等北大教员,还有胡适和张尔田,以及后到的黄炎培(此日黄炎培日记缺记),“良久散席”。第二次当为稍后的1923年1月11日(壬戌年十一月二十五日),张尔田当面劝说胡适去阅读钱大昕和全祖望的著作,这在他次日致王国维的信中有所透露: 昨与胡适之谈,彼忽盛称兄及孙星如(即孙毓修,引者注)之文,孙文弟未见。此公近日宗旨忽变,弟劝其看钱竹汀、全谢山两家文,彼亦颇能领纳也。(217-218页)从这段话中不难看出因为张尔田内心一直排斥新派和胡适,对胡适学术思想的了解还停留在此前胡适提倡白话文、研究墨学的认知层次,不了解胡适正在用所谓科学方法从事考证学研究及其如此做法背后存在浓厚的理论追求和哲学关怀,还曾被时人误会为绩溪三胡之后,“讲新学而不昧汉学家风”(吴虞1919年8月20日日记)。张尔田这种对胡适的不了解正好说明两人虽同在北大任教,由于立场问题,相互之间交流不多,非常隔膜,这也预示两人关系难以发生根本改观。 果然张胡两人关系的缓和只是暂时,此后张尔田对胡适的评价又趋负面。这可能同一向较真的张尔田后来从胡适朋友吴经熊那里听到胡适对其极为看重的《史微》评价有关:“昔胡适之评吾书谓之‘杂乱’,仆谓之曰:‘我之书杂则有之,乱则未也。’”张尔田这里感慨:“呜呼!彼胡适者,安足知吾学之统系哉?”(23页)非常自负自己《史微》成就的张尔田对胡适的这种敌视还颇有感情用事的表现。据陈垣之孙陈智超所编《陈垣来往书信集》中收录有张尔田致陈垣的一封书信(三联书店2010年版,436页),其中附注叙述道: 垣老一九四七年跋张尔田遗札曰:“人各有所好,不能强同。忆民国廿三年拙著《元典章校补释例》刻成,适之先生为之序。一日,于某宴会中,孟劬先生语予曰:‘君出新书极佳,何为冠以某序?吾一见即撕之矣。’余愕然曰:‘书甫刻成,似未送君,何由得此?’孟劬曰:‘此吾所自购者。’余曰:‘君购之,君撕之,乃君之自由,他人何能干预’,孟劬默然。”于陈垣这里的叙述,不难管窥张尔田的率性程度及其对胡适的怨愆之深。抑有进者,在张尔田的很多著述中,皆有许多针对胡适的批评,限于篇幅与本文主题,这里就不再一一缕述。 张尔田对胡适的看法如此,那么反过来胡适对同为北大同事的张尔田如何看呢?或许胡适日记中的一则评论可以让我们管中窥豹。1921年8月12日,胡适读到张尔田好友孙德谦的《诸子通考》一书后,详细记载了自己的读后感,并对孙著有很高的评价,认为“孙君当时能主张诸子之学之当重视,其识力自可钦佩”,“此书确有许多独立的见解”,虽然有“不少”“小疵”,“似仍未脱儒家的窠臼”,“此书究竟可算是近年一部有见地的书,条理略逊江瑔的《读子卮言》,而见解远胜于张尔田的《史微》”。从此记载可知,胡适曾经阅读过张尔田的《史微》,但对之评价不高,这可能是因为《史微》系张尔田藉以表达经世关怀和尊崇孔教的义理著作——如其对自己学术取向的自谓:“仆学虽尚考证,然喜杂名理。”(254页)熟悉西洋理论和主张科学方法的胡适这时虽然努力在沟通汉宋,推崇讲求义理重于考证的章学诚,但他反对简单将学术经世致用,而是讲求学术的无用之用与治学的系统性,又反对儒家独尊,自然会嫌弃个人偏好表现过于突出的张著“杂乱”,不如孙著这样推崇诸子的著作具有“条理”性和学术性,所以才如此贬张扬孙。但事实上,孙德谦和张尔田一样,“其讲学大旨”均是“不事考据”而“注重义理”,如非常敬佩两人学问且一度依赖两人支持《学衡》国学稿件的吴宓(1923年9月3日日记)所记载:两人治学路径“不问今古文及汉宋门户之争”,“欲源本经史,合览古今,而求其一贯之精神哲理,以得吾中国文明之真际”。故此,在重视义理或即哲学即义理高于考证方面,胡适同张尔田、孙德谦其实并无二致——如胡适之所以推崇和研究戴震(反理学的哲学思想)、章学诚(史学)、崔述(疑古)三位清代学者,看重的是三人的义理关怀及其思想或哲学在当时的独特性——不同于或能够超越、批评考证学主流的那些表现,只是两方所推崇和展示的义理及其展示方式不同而已:胡适推崇的义理要合于系统或西方的哲学理念,张尔田坚持的义理则是要经世致用、要合乎儒家之道,而胡适之所以抑张扬孙,大概是因为孙著内容补充了胡适的诸子学认知,而个性更为鲜明的张著却未能增益胡适的章学诚认识之故。 只是面对被认为是旧派的张尔田的提醒,胡适日记中也无由提及曾与张尔田见面交流之事,或表明业已名满天下的胡适对张尔田的劝告根本不在意,也不太在乎张尔田如何评价他。前引张尔田向王国维提及的“颇能领纳”其意见,也许只是胡适的一种礼貌性敷衍而已,更可能是钱大昕(竹汀)、全祖望(谢山)两人的著作他已经读过,因为之前他在公开推荐的书目《一个最低限度的国学书目》中已经有全祖望的《鲒埼亭集》(借树山房本),而在1920年11月6日致其族叔胡近仁的信中,胡适也曾推荐他去阅读“钱大昕诸人之书”。 有意思的是,为胡适赞扬的孙德谦此书,在张尔田看来却是“体例未纯”(30页)。张尔田还认为孙德谦,“于史例是其所长,而考证掌故之学实疏”(224页)。尽管如此,张尔田对于孙德谦和自己的诸子学研究,仍非常自负,认为他们两人因读章学诚进而熟读《汉书·艺文志》,由此入手研究诸子学,从而开创了此后诸子学研究的新局面,其成就足以媲美戴震《孟子字义疏证》的研究,“是时研治诸子,以为诸子之学,绝千余年。国朝儒者,非无治者,然大抵皆校勘家,非子学也。两人本笃信实斋,习于流略,遂于《汉·艺文志》发悟创通。自唐以后言诸子而能本于《汉志》者,实自吾两人始。自诩其功,不在戴东原发明《孟子》字义之下”(31页)。由此可知,哪怕是对戴震的考证学表现不满,张尔田实际同胡适一样,亦认同戴震治学的义理成就,是在从义理而非考证的标准来看待戴震乃至章学诚的。 复据吴虞(1921年6月24日日记)记载,初到北大任教的他颇受胡适、钱玄同等新派欢迎,胡适、钱玄同都曾对其面授机宜,并放言品评北大同事。其中钱玄同甚至坦率告诉吴虞北大教员中黄节(晦闻)、张尔田、吴梅等人“皆旧派”,在学校中实际处于边缘位置。而面对新派的压力,张尔田也自谓他们这些“旧派”教员“古调独弹,当坚固团体,以求自保地位”(吴虞1921年8月14日日记)。 饶是如此,张尔田也曾间接帮助过胡适,只是双方对此均无意识。事情起因于1921年5月7日,胡适偶尔从友人那里知道杨钟羲《雪桥诗话》中有关于曹雪芹的事迹记载。此后胡适就开始留心寻找杨著。凑巧的是,该年年初,非常不满于张尔田忠清立场的钱玄同(刘承幹友人钱念劬的同父异母弟)曾和单不庵(钱念劬妻弟)请回上海探亲的北大同事张尔田帮忙向刘承幹索要杨钟羲《雪桥诗话》一书(72页),张尔田即致信刘承幹叙说此事。刘承幹也痛快答应了张尔田的要求,送给即将返回北大任教的张尔田多种自己所刻书。张尔田到北大后也应把刘承幹所赠《雪桥诗话》给了钱、单两人。5月14日,马裕藻(幼渔)请新来北大任教的吴虞吃饭,中有陪客胡适、钱玄同、单不庵(丕)、朱希祖、蒋梦麟、吴君毅等人。据胡适该日日记记载,席上他们应该谈及《雪桥诗话》一书,单不庵当即表示他有此书可以借给胡适来看。16日,单不庵亲自将该书送到胡适家里(20日又送来《雪桥诗话续集》)。之后胡适开始阅读使用该书,并在17日的日记里详细列举了该书的出版信息,并评价了其价值。该书之有用处在于为胡适提供了曹雪芹的家族信息,为此胡适在20日写给顾颉刚的信中曾向之介绍该书价值,并道其从该书中所获:“单不庵先生送来《雪桥诗话续集》,卷六内页二三有一条使我狂喜……”此后胡适曾在日记中频频举引该书,可见此书对胡适的《红楼梦》研究颇有帮助。 以上关于张尔田和胡适互动情况及围绕两人周边关联者所作的描述,虽然依据材料有限,不够系统全面,但仍能见《张尔田书札》的史料价值重大,当可为我们更深入了解民国新旧学界的学术偏好、互相交往及其复杂关系提供一些线索或参考。若是我们能进一步结合张尔田、胡适的其他著述及相关学者的资料(如刘承幹、钱玄同、沈曾植、孙德谦、张美翊、王国维、罗振玉、梁启超、郑孝胥、顾颉刚、陈垣、夏承焘、吴虞、吴宓、邓之诚、杨树达、夏鼐、内藤湖南、青木正儿等),相信会非常有助于我们更好、更深刻地认识民国学术界的新旧矛盾情况及当时人际关系网络的复杂性。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |