| 历史上的事情后人看来往往觉得蹊跷:有的艺术家生前默默无闻,死后却名声大噪;有的活着时声势显赫,闻名遐迩,去世后却悄无声息,很少有人提及。元代后期声震东南的杨维祯及其铁崖派就属后者。

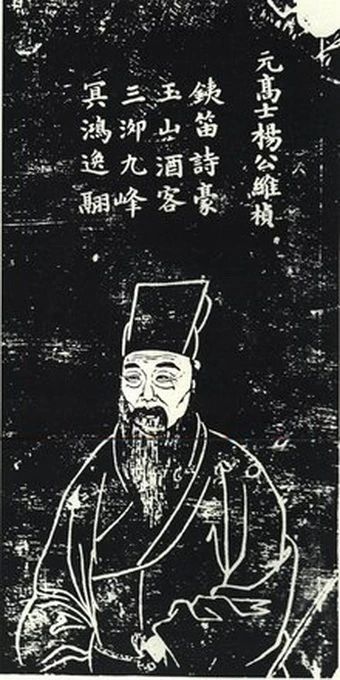

杨维祯 对于杨维祯以及铁崖派的评说不仅稀少,而且褒贬不一,很少有人能结合文化背景,对铁崖派的形成原因和发展消亡的历史,作一番客观仔细的探讨,而是习惯于抓住其生活中的某些细节或诗文中的若干篇章加以阐发,因此仁者见仁,智者见智,遂致分歧更大。本文拟就杨维祯及其文学活动的实际情况和影响等进行辨析阐述,力求对元季东南的这一重要文化团体,能有一个较为公允的评说。 铁崖、铁崖体和铁雅 铁崖的生平事迹,较早较可靠的资料有明初宋濂所撰墓志和贝琼所撰《铁崖先生传》(分别见于《宋学士文集》卷十六和《清江文集》卷二)。然二文不仅多有抵牾,而且与事实不尽相符。这里不欲作详尽的考辨,仅以本人检索资料所得,简述其生平如下。 杨维祯(1296一1370),字廉夫,号铁崖,别号颇多,以梅花道人、铁笛、铁龙道人、东维子、抱遗老人等较著名,诸暨(今属浙江)人。家境富裕,自幼聪慧,下笔不凡。专攻《春秋》,元泰定四年中进士,任天台县尹。三年后因得罪当地豪强丢官,元统二年转任钱清盐场司令。五年后父亲去世,归乡守丧,继而母亲又谢世。至正元年服阙,遂携家赴钱塘(浙江杭州),补官不得,于是浪迹钱塘、吴兴、平江(苏州)、昆山和松江等地授学为生。至正十年,以友人荐举,得杭州四务提举一职。至正十六年,转任建德路总管府理官。十九年,被授以江西等处儒学提举之职,当时江西等地烽火正炽,未赴任。应张士诚属官顾遨邀请,至松江府学教授学生,此后优游于松江地区,直至入明。洪武三年(1370)正月,应召至金陵修礼乐书,因肺病发作返松,五月病逝,终年七十五岁。 纵观铁崖一生,可谓坎坷不平,仕途蹭蹬,其堪以自慰的,就是曾经考中进士。尽管后来的官职大多不能遂其心愿,但他总忘不了以“进士”自豪,甚至直到他六十五岁已避居松江以后,仍然要将“泰定丁卯榜进士”这几个字冠于姓名之前,署于一篇极其普通的为友人书写的序文之尾,由此可见他政治生活上的悲哀和一种强烈的不平衡的心态。不过,在元代后期东南一带市镇中,在当时的文坛、文艺圈和社交场合中,“铁崖”却是大名鼎鼎的。 关于“铁崖”名号的由来,前人多有异说,由于和论证杨维祯的文学活动有关,故有必要给予辨析。 明初文人瞿佑曾说:“杨廉夫初居吴山铁冶岭,号铁崖。”瞿佑是钱塘人,此处“吴山”即指杭州吴山。清代康熙年间所编《杭州府志·山水志》也说:“铁冶岭脊下有土阜,元杨铁崖读书处。”杨维祯于元至正初年曾一度寓居钱塘吴山富子明处,那是他四十六岁以后的事,若按瞿佑的说法,似乎“铁崖”这一名号是杨维祯中年以后所取,那么,所谓“铁崖体”“铁体”之类独具风格的诗文,也只能是他中年以后撰写的了。瞿佑这一说法,还被清初《元诗选》所采用。 其实,铁崖弟子贝琼早在元至正二十五年撰写的《铁崖先生大全集序》中已明确地说:“(杨维祯之父)为筑万卷楼于铁崖山中,先生读书楼上,去梯,辘轳传食,若是者五年。遂以铁崖自号。”清末光绪年间,诸暨楼藜然亲至实地勘查,也证实杨维祯中举前所居读书楼确实建在家乡铁崖山中。那么,杨维祯早在中举之前、而立之年时就以“铁崖”自号了。 以“铁崖”自号的杨维祯自踏入仕途之日起,就未能对文学忘情,他要创造一种能够表现自己独特风格的诗体,并且选择了古乐府。编纂并刊行《铁崖复古诗集》的铁门弟子章琬写道:“我朝诗体备矣,惟古乐府则置而不为。天历(1328一1329)以来,会稽杨(维祯)先生与五峰李(孝光)先生始相唱和为古乐府辞。”铁崖本人亦声称说:“馆阁诸老以为李、杨乐府出而后始补元诗之缺,泰定(1324一1328)文风为之一变。”因此,所谓“铁崖体”最初是专指铁崖风格的古乐府诗的。 至于“铁崖体”这一名称,今存铁崖诗文中未见述及,出现的类似名词“铁雅”。杨维祯《冷斋诗集序》中说:“余在钱唐湖上,与句曲外史、五峰老人辈谈诗,推余诗为铁雅诗。”“句曲外史”是著名书画家、道士张雨的别号,“五峰老人”指永嘉儒士李孝光,二人都是至正初年在钱塘和铁崖过从甚密的好友,当时也正是铁崖以古乐府诗和《西湖竹枝词》蜚声东南、崭露头角之时。 不过,“铁雅”并非仅指古乐府,它还包括律诗等其他体制的诗歌。杨维祯在为方外友释安所作的《薰囱律选序》中说:“诗至律,诗家之一厄也……余在淞,凡诗家来请诗法无休日,《骚》《选》外谈律者十九。余每就律举崔颢《黄鹤》、少陵《夜归》等篇,先作其气而后论其格也。崔、杜之作,虽律而有不为律缚者……上海蕉梦生释安者,集有元名能诗家,自虞、马而下,律之唐者,几三百余首,……编末过取余放律矹硬排奡者凡十余。盖安学诗于吾门,亦有日矣,是宜所取,雅合余所讲者。”可见铁崖作律诗也主张奇崛硬朗,此类不受所谓程式束缚、豪纵气健的诗歌都属“铁雅”范畴。释安将铁崖此类律诗编成集子,取名为《铁崖先生拗律》,更足以证明“铁雅”包含的种类并非单一。 其实,不仅是“铁雅”,包括“铁崖体”,恐怕都不能简单地界定为一种体裁或一种写作手法,它应该是指一种精神,一种独特的风格。杨维祯在为太史黄溍撰写的墓志铭中曾经提到,当黄溍至正初年在杭州任江浙儒学提举时,前来求文的人络绎不绝,黄溍多请铁崖代笔,还告诉别人说:我的文章中有些气势豪放和不受程式束缚的,那并非出自我的笔下,而是杨廉夫的大作。铁崖也常以此奇崛的诗文风格自豪。可见不管是诗是文,只要是含着铁崖风格的都可称作“铁崖体”。不过由于文体的限制,最能体现铁崖不同凡响的豪纵精神的还是古乐府。古乐府句式不一,可长可短,形式活泼自由,尤其适合贯彻铁崖的主张,因此人们习惯以铁崖体特指铁崖古乐府,并非毫无道理,何况古乐府还是铁崖作为诗歌革新的手段首先提出来的。 这里还需强调的是:杨维祯自号“铁崖”,并且致力于古乐府创作,即最初和李孝光唱和之时,是天历初年,当时并无人注意,而十几年后,当他浪迹钱塘等地,张雨等人赠予“铁雅”这一美称之时,才是他真正面向社会、名声大噪的开端。也就是说,铁崖古乐府的开始产生和铁崖诗歌的广泛传播,并非同时之事。关于这一点,不但后人,就是当时人也有误解。 《西湖竹枝词》《三史正统辩》

和铁崖派的形成误解 其实是杨维祯自己有意制造的 杨维祯晚年曾经多次自诩,说他的古乐府扭转了泰定之风,说他的古乐府弥补了元代中期诗坛的某些缺憾。明初宋濂所撰杨维祯墓志铭更是极力褒扬:“元之中世有文章巨公起于浙河之间,曰铁崖君,声光殷殷,摩戛霄汉,吴越诸生多归之。殆犹山之宗岱,河之走海,如是者四十余年乃终。”这里所谓“元之中世的文章巨公”,所谓持续了“四十余年”,显然也是认为铁崖雄踞文坛是从天历初年,即他中举任官之初开始的。 这样的宣传,当然是出于标榜的需要,有意将独领风骚的时间延长,可以抬高在人们心目中的地位。但是这样一来,难免造成一个假象:即杨维祯的成功以及引起的骚动,完全依赖于他文学上的独创,是因为古乐府扭转了泰定文风所致。其实,文学上的成功往往并不是完全由文学本身决定的,它更多地依赖于天时、地利与人和。有时同一个人物,同样的作品,彼时彼地默默无闻,此时此地却热闹非凡。就以铁崖古乐府为例,虽然杨维祯早在天历初年就已开始此类诗歌的写作,但铁崖的名声大起及其诗歌的流传,则是至正初年以后的事。瞿佑将“铁崖”别号的诞生推迟至杨维祯至正初年客居钱塘之时,正是由于这个原因。 铁崖诗歌及其铁崖派的崛起,归根结底,是至正初年的社会政治状况和铁崖本人境遇、观念的转变引起的。 至正以前的杨维祯,无论在政坛上还是在文坛,其实都是无足轻重的。不能设想,一个初登仕途的七品县令和一个在野文人李孝光的诗歌酬唱,没有重要人物的提携吹捧,缺乏足够的社会基础和经济支助,会有扭转文风的力量。后至元年间(1335一1340),生活于浙东浙西的蒋易广搜朝野有名诗人的作品,辑成《皇元风雅》一书,对杨维祯只字未提,足见当时的诗坛根本没有铁崖的位置。 中年以前的杨维祯,写作大多取材于书本。元至正六年(1346),铁崖弟子吴复在《辑录铁崖先生古乐府叙》中说:“先生在会稽时,日课诗一首,出入史传,积至千余篇。晚年取而读之,忽自笑曰:‘此岂有诗哉?’亟呼童焚之,不遗一篇。”至正六年铁崖五十一岁,这里所谓“晚年焚诗”当指至正初年的事。此外,据宋濂所撰墓志,铁崖著书多达数百卷,虽然后来多已亡佚,但我们从书名《四书一贯录》《五经钤键》《春秋透天关》《礼经约》等等可以推知,这些都是为了帮助士子应考而编撰的辅助读物,或是他本人攻读经书时的心得辑录。杨维祯在《春秋定是录序》中说:“维祯自幼习《春秋》,不敢建一新论以立名氏,谨会诸儒之说,而辄自去取之,为《定是录》。”由此可以想见,上述诸书的性质与此相距不会太远。那么,铁崖焚去旧作,是因为他发现了真正有价值的文学源泉,他大量编撰科考读物,是因为现实的需要,这一切,都是至正初年开始的。

杨维祯石刻像 至正元年(1341),铁崖服丧期满后携家来到钱塘,多方投书托人却无缘补到一官。此后的八九年里,他游居东南城镇,以授学谋生。凭借着他“泰定进士”的名头,仰仗他卓越的文学素养和音乐才能,铁崖赢得了广泛的声誉,“吴越诸生多归之”事实上由此开始。这一切,与当时政治形势的突变,与东南市镇经济的富庶紧密相关。 众所周知,有元一代始终重吏治而轻科举,元统三年(1335),丞相伯颜掌握实权之后,更是变本加厉排斥汉人,并且废除了科举。四年之后,脱脱率兵夺权,次年即至正元年(1341),脱脱任中书右丞相、录军国重事,于是彻底改变伯颜旧政。首先恢复科举,又开经筵,遴选儒臣进讲,至正三年又下诏修辽、金、宋三史,并征隐士入朝,俨然一派兴文重儒的景象。南方儒生看到中断六年的科举重新恢复,欣喜异常,纷纷求学。尤其那些商贾富户,受附庸风雅传统和“唯有读书高”思想的影响,渴望子弟读书中举,光耀门庭,于是不惜重金聘请儒师,杨维祯等人也就有了用武之地。至正七年(1347),铁崖在为学生姑苏邹奕赴京会试所撰的送行诗中得意地说:“阖闾城里痴儿女,始识千金重聘师。”儒师在当时市镇中的地位,由此可见一斑。 经济繁荣之后,必然促使非农业人口往当地集中,其中当然也包括各类名士。昆山郭翼就曾骄傲地宣称:“窃见昆山人物之盛,非他州所及……以至斋宫之铭,家墓之碣,一言一咏,皆名流朝士聚精会神,极其盛者。”昆山为平江路所属的一个州,兴盛如此,邻近的松江可想而知,平江的繁华更不用细说,长洲谢徽说:“(姑苏)民俗富而淳,财赋强而盛,故达官贵人、豪隽之士与夫羁旅逸客无不喜游而侨焉。”就在这些富庶的城镇里,就在众多外来和本地的名流中间,仕途上久遭挫折的杨维祯开始大显身手了。由于游寓市镇教授生徒,铁崖得以多方结交市民商贩、道士、僧侣等各阶层人士,视野随之开阔,趣味也有所改变,《西湖竹枝词》的酬唱就是这时开始的。

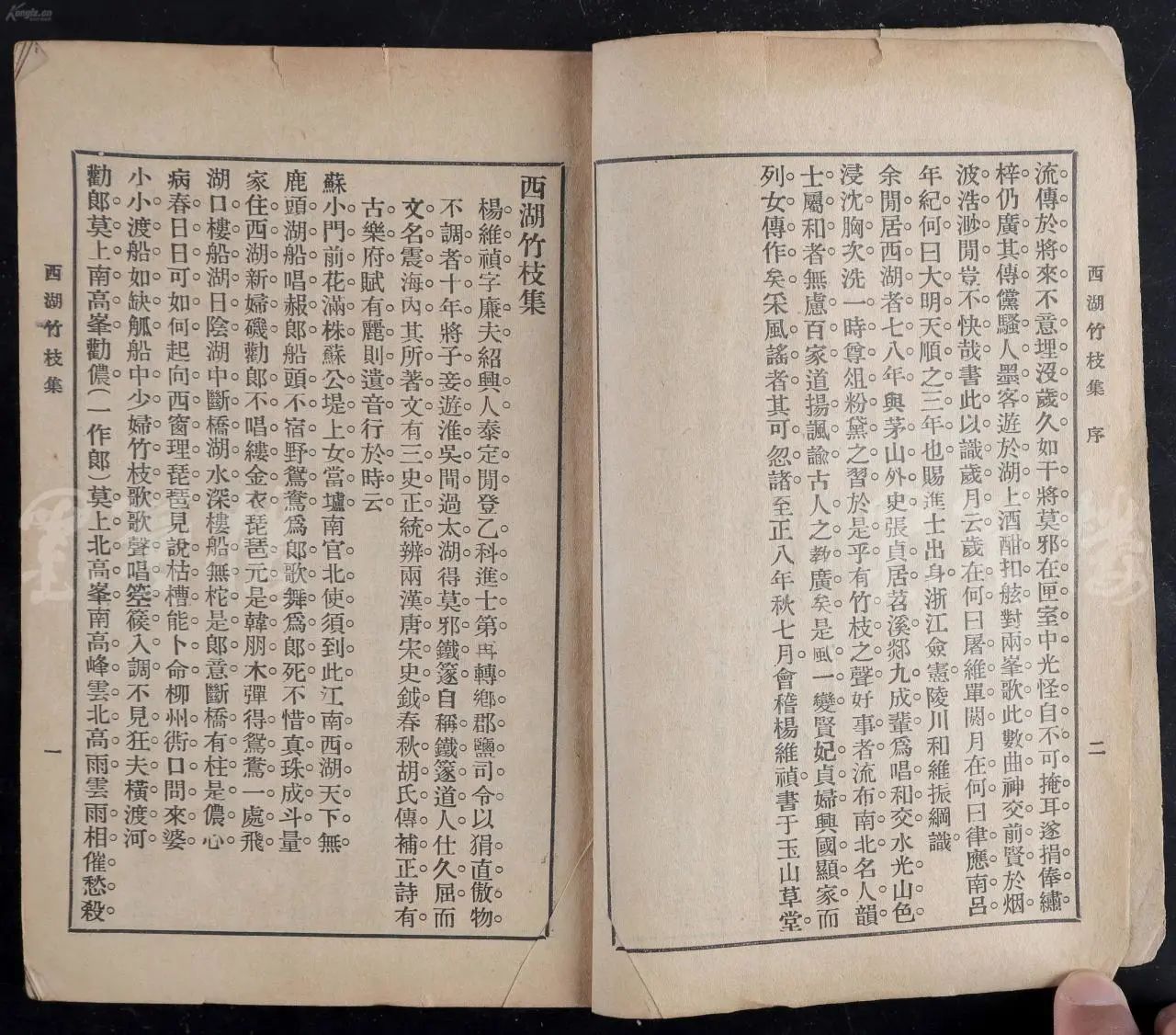

《西湖竹枝词》 至正八年(1348),《西湖竹枝词》结集时铁崖曾撰序文说:“余闲居西湖者七八年,与茅山外史张贞居、苕溪郯九成辈为唱和交。水光山色浸沉胸次,洗一时尊俎粉黛之习,于是乎有竹枝之声。好事者流布南北,名人韵士属和者无虑百家。”这里铁崖坦率地承认了社会生活的魅力和影响,联系到他焚去旧日取材于史书的诗作,足以窥见他思想观念的巨变原因。虽然他在此篇序文后面又有一小段道德说教的文字,其实是掩饰之词。观其本人所作的竹枝词,全是情歌,何来半点道德讽喻? 这位当年的二甲进士,有感于诗风不振,试图纠正恶习,提倡诗以写情,但是初次倡导此类“俗歌”,不免羞羞答答,留在纸面上的东西,总要找些冠冕堂皇的理由和词句装饰一番。至于私下场合,他就顾不得许多了,永嘉僧人道元曾经唱和《竹枝词》,所作清新通俗,比喻奇妙贴切,为世人传唱,但有人讥其浮薄,铁崖振振有词地辩驳说:“金沙滩头菩萨亦随世作戏,或者释焉?”毫不掩饰为了迎合世人所需可以随其所好的写作观点。 《西湖竹枝词》共辑录了121位作者的183首诗。虽取名“西湖竹枝”,其实大多并非寓居钱塘的文人所作,也不一定吟咏西湖风情,序文中所谓“闲居西湖者七八年”,也是大概而言。集中许多作者,正是铁崖至正初年游历各地结交的朋友,尤其可贵的是,集中不但收录了未经师授的贾贩之歌,还有妇女和无名氏的作品,由此可见铁崖交游的广泛和当时《竹枝词》影响的深远。 对铁崖本人来说,《西湖竹枝词》的酬唱,不仅奠定了他当时的地位,也规定了他今后的归宿和长期相处的朋友,其中有豪爽好客的昆山顾瑛父子和吴兴蒋氏,有与他一起终老于松江的钱思复,还有他晚年作为依靠的张士诚属官王立中和张经等等。但铁崖的这些朋友,却大多不是致力于古乐府的同道。 铁崖在诗集中,以简略的文字介绍了每位作者的生平和特长,凡刻意为古乐府的,都特意点明,如介绍李孝光说:“其古乐府诗尤长于兴喻,海内学者熹通之。”另外康瑞、边鲁等人的小传也述及于此。而淮南潘纯、昆山顾瑛则以今乐府(元曲)闻名,黄公望、倪瓒、柯九思和张渥等则以绘画著称,至于自称是“铁雅诗派”的僧人雷隐、复元,也只字未提善作古乐府,而且铁崖诗文集中仅有的一首与复元唱和的诗也不是乐府歌行,而是七排诗体。可见铁崖闻名东南以后,他四处结纳的友人或弟子就自然形成了铁崖派,或称铁门诗派,但他们实在是一个松散的团体,不仅没有一定的文学主张,风格亦不尽相同,唯求趣味相投而已。当时僧人中诗派有不少,除铁崖派以外,还有元叟派、陈黄派等等。释雷隐等人传“铁雅”为方外别派,其实是借助铁崖大名在僧徒中自立一派,而铁崖诗歌的多样风格,其兴趣爱好的广泛,也为他结交各路朋友创造了有利条件。 可以这么说:《西湖竹枝词》的唱和乃至结集梓行,意味着铁崖派的形成,标志着铁崖在文坛上的成功。在创作上,他从向书本寻觅素材的倾向转而更多地面对生活;在生活中,他开始由书斋、官衙走入社会,成为东南在野文人的天然领袖。 如果说《西湖竹枝词》的传唱使铁崖由不甚知名变为知名,那么,《三史正统辩》的撰写则使他名声大噪,真正做到了朝野皆知。 至正三年,宋、辽、金三史开始纂修,两年后告成,而自从元世祖时就已开始的三史正统之争却始终未有定论。所谓正统之争,即蒙元究竟承金还是继宋的问题。中国人历来认为“传天下者必有正统”。当时主宋者说宋是正统,主金者说金国是正统;也有人打算将宋朝归入“世纪”,辽、金作为“载记”;也有人认为辽立国比宋早,想将辽、金历史作为《北史》,宋太祖到靖康年间为《宋史》,而建炎以后为《南宋史》。这一争论延续数朝,愈吵愈烈,居然使元顺帝也束手无策,黯然神伤。其实,撩开正统之争的面纱,隐藏于深处的,是原金国所辖之地的汉人和南宋属地的南人之间的矛盾。 由于蒙元统治者不重用汉人,尤其排斥南人,而且官员的出任和提拔主要靠荐举,于是不可避免地产生严重的任人唯亲和地区间的相互排斥。南人优裕的经济地位换得的却是卑贱的政治待遇,当然极不甘心,因此当北地汉人斥南宋为“伪宋”时,他们必然奋起反击。为南宋争正统,就是为自己正名。在这样不可开交的形势下,朝廷只得诏令宋、辽、金各为一史。 但这权宜之策不能令南人满意,铁崖获知三史分别修撰之事后,极为愤怒,立即撰写了《三史正统辩》一文,打算呈送朝廷。铁崖有扎实的史学功底和犀利的笔锋,此文从孔子修《春秋》的义例谈到朱熹《资治通鉴纲目》处理三国正统的实例,又从宋朝理学中心的南移论到南宋史的不容轻视,洋洋洒洒两干余言,说得头头是道,说出了翰林院中的南人欲吐不能的心声。适逢欧阳玄南归,大加称赞说:“百年后公论定于此矣!”翰林高官的褒扬,使铁崖此文广为人知,影响极大,铁崖也俨然成为人们心目中一位了不起的名士。至正七年,铁崖客居姑苏,上门请文的人不断,饮酒赋诗无虚日;游昆山,顾瑛将他奉为上宾,专辟一阁供他居住。至正九年,铁崖应招到松江授学,吴兴一个制笔的僧人登门求教,居然能全文背诵《三史正统辩》。铁崖应邀为松江“应奎文会”的主考,一时文人毕至,倾动三吴,足见他在东南一带的威望。 铁崖派的兴盛和衰亡 至正元年到十年,是铁崖派的黄金时代,铁崖各种诗文集中提到的有名有姓的铁门弟子近百人,多半是这一段日子里结识的,加上唱和《竹枝》《柳枝》的众多好友的提携激荡,其声势之盛足以纵横东南。铁崖能不拘门第或身份广收弟子,又能不论艺术风格广交文友,这种与前人谨慎择友的态度截然相反的做法,是时代和社会促成的。 如前所述,元朝荐举法的施行造成地域、集团之间的倾轧和排挤,铁崖深受其苦,多年在钱塘、东吴一带的游历生活,更使他懂得人不能脱离他人而独立生存,“人欲避朋而朋终不避人也”。于是不避“朋党”之嫌而多方交友。他说:“朋者,道德也;风节也,文学议论也。”正面阐明了他不畏众议的决心。元代末年他劝阻天台赖良刊行铁崖诗文,而要赖良广泛搜辑东南布衣文人的诗作,刊行时又亲自撰序作评,也是基于这种共荣共显的意图。因此,凭借他的进士身份、文学才能和大度的气质,他自然成为公认的领袖,而铁崖派多样的风格也由此形成。 所谓铁崖派,是一个主要由于社会原因而聚合在一起的文学团体,他们的结合或酬唱,首先在于思想意识上的趣味相投而非文学观念上的一致。 由于不斤斤于文学趣味的一致,故铁崖派及其友人中多非创作古乐府的同道,有的甚至爱其所弃,而对他的所好不以为然。顾琰至正八年在《铁崖先生古乐府跋》一文中说:“今人所工,取法于沈、宋以后律之为体者,(铁崖)皆削之不留,而人之乐传颂者,正其所削……卷末律诗虽先生所弃,而世之学者所深脍炙者也,姑余复取世俗所传本录五言及七言又凡若干首云。”顾瑛以今乐府见长,诗风清新明丽,他所嗜好的与铁崖着力处恰恰相反,因此难免要慨叹说:“吁!作古诗而欲传于今时,抑亦难矣哉!铁崖曾自述说:“吾铁门能诗者,南北凡百余人,求如张宪及(袁)华辈者,不能十人。”说准确一些,张宪等不足十人是能传其古乐府的,其余则不能或不致力于此。以铁崖弟子闻名的袁凯、贝琼、杨基等人皆有诗集流传至今,集中多为五、七言诗而非古乐府歌行,风格上也不追求崭绝刻峭,而显得平衍丰腴,《四库总目提要》说他们虽出于铁崖之门,但学其所长,不学其所短。依我看来,实是学其所弃而不学其所好而已。 其实,虽然铁崖常以古乐府自诩,但并未抛弃近体,今观《铁崖诗集》,律诗绝句占绝大多数,而且多为至正以后的作品,可见他一面令人不要传其近体,一面又不断在写作,这是环境需要所导致的。至正二十四年(1364),铁崖弟子章琬在刊行《铁崖复古诗集》时说:“先生近体而下,不令人传,然脍炙在人口,有不可得而遗者。”说明铁崖顺应世俗所作的近体诗,其影响比诸古乐府,有过之而无不及。这样一来,铁崖诗派的风格多样就毫不足怪了。 但铁崖派并非没有文学主张,追求自然、反对摹拟、以情为诗是铁崖晚年的一贯主张。这种随意的诗歌创作,在元季东南地区那样言论较为自由、生活较为富裕的环境中尤其适合。 我们知道,元代东南地区经济的富裕和政治地位的低下形成了强烈的反差,富足的市民们要通过各种方式显示自己的存在,表示对等级政策和当局的不满,其中包括通过自己的文学活动、自我评判与执掌文衡的统治者抗衡。据嘉庆《松江府志》记载,元代江浙行省每隔三年举行一次的乡贡名额是:蒙古五人,色目十人,南人二十八人。而松江府在整个元代举行科考的58年中,仅有进士三人,乡贡十一人,其中大多还是蒙古、色目人。于是,聘请名儒担任主考的各种自办文会,就诞生于这样的环境。 文会的举办是要有财力作后盾的,但与会者并非为了金钱,应奎文会的创办人、松江昌良佐在序文中说:“东南之士以文投者七百余卷……盖杨(维祯)公蚤登高科,其文力追西汉盛唐之作,而山林学者无不欲列名于其门,故视他会为独盛。不然,士之怀奇负气不可以爵禄诱者,甘于自閟其閟学,况铢金尺币所能致哉?”所谓“甘于自閟”,其实是形势所迫,由此可窥自办文会和士子争相登门的真正原因。铁崖在主裁嘉兴聚桂文会时更是旗帜鲜明地声称:“大比不如师儒义试之取。”明显表达了对科举的不满,当地的大户还凭借自身的经济实力,摹仿科举考试后选印程文的方式,将文会入选的文章自行梓发,扩大声势和影响。 有这样热衷文事的富裕大户作后盾,杨维祯及其铁崖派的文学活动就能方便地展开,他们还经常将优秀的诗作选印发行,请铁崖给予评说,不定期地出版,犹如今天的活页诗选,时机成熟后再结集印行,例如《大雅集》就是如此。至于资金,则采取募捐的形式。

杨维祯纪念馆 由于铁崖的领袖作用,由于东吴安定兴盛的社会状况以及当地喜好吟诗作歌的习俗,也由于相对较为自由的环境和习惯于附庸风雅的富商大户的资助,遂促使了铁崖派的诞生和兴旺,使元末真正的文化中心移到了浙西的平江、昆山、松江一带。 至正十年末,铁崖重入仕途,但仍然广交诗友,参与钱塘、嘉兴、富春等地的文学活动。然而战乱迭起,此类歌舞升平时才能有的活动渐趋沉寂。至正十九年,铁崖重返松江之前有诗说:“若问西湖湖上伴,竹枝零落柳枝疏。”表达了对昔日盛况的深深依恋。铁崖作为名士被顾逖招到松江府学之后,又开始了他的结友、授学和玩乐生活。但当时他已年近70,又对张士诚的许多做法表示不满,于是往来于禅寺名胜,游访昔日友人门生,唯求太平舒适度日了。而所谓铁崖派本来就是出于政治上的失意、科举上的失利等各种原因聚集在一起的,此刻或者投奔张士诚,或者隐居闲散,不问世事。随着张士诚的灭亡,随着朱元璋对东吴经济的打击,东南富庶安定的环境不复存在,铁崖派也就烟消云散了。《大雅集》在至正二十七年的最后结集,标志着铁崖派或可称作东吴文人集团的真正终结。至于作为铁崖体核心部分的古乐府,如前所述,它本来就很少能被当时人所欣赏(当然它有相当的创新和艺术价值,此处不欲细说),它的兴盛,仅仅是顺应了当时求新求变的社会风气,以及依靠铁崖当时社会上的名气。虽然他的门生中也有追随他唱和古乐府的,但终究无人长久坚持,发扬光大。也就是说,如果单纯以文学体裁的出新继承来品评这一文学活动,只能说它是失败的,铁崖不拘一格的择友方式,造成了“铁崖体”本身的无人坚持以至衰亡。 最后还需指出的是,铁崖身上具有极为典型的二重性:一方面是深深的传统道德教育的烙印,故诗文中不乏宣扬忠君、节烈等观点的作品;另一方面多年沉浮于下层社会和商品市镇,瞬息万变的生活给予他的触动也是极为明显的。事实上,也正是因为他的种种顺应社会,甚至荒唐出格的举动和观点,才使他在元代后期的东南享有如此大的名声。如一味以道德先生的标准来要求杨维祯,那就难免要斥之为“文妖”了。

|