| 就在周福清处境得到改善的同时,他在绍兴的家人却陷入了新的困境。1896年10月12日,周福清的长子周用吉在绍兴家中因病去世,年仅37岁,留下他的妻子鲁瑞(时年39岁)带着四个未成年的儿子(豫才16岁,櫆寿12岁,松寿8岁,椿寿4岁)在一起过日子。虽说周用吉自从三年前父亲入狱、自己被革去秀才之后,就自暴自弃、自怨自艾,不能负起一家之长的职责,后两年又身患重病,需要家人照料,反而成了家庭的负担,但在传统的家庭和宗族社会中,一家之长的存在仍有其社会功能,不是他人所能替代的。周福清早年长期在外,与小妾、幼子生活在一起,对幼年丧母的长子疏于照顾,心理上难免有些愧疚,虽然对儿子的不成器,平时多有指责,但关键时刻却不惜为儿子铤而走险,说明他作为传统的大家长,还是有一定的责任感的。这回长子病故,让他又意识到了自己身为大家长的责任。到了年底,一直在杭州和潘姨太一道陪着他的小儿子伯升决定要到南京水师学堂读书。于是,周福清就写信给家里,让13岁的櫆寿到杭州来接替伯升,也便于他亲自教育。鲁瑞虽然不舍,却也不敢抗命,就在1897年正月让家人将櫆寿送到了杭州,住到了吴山脚下的花牌楼寓所。据周作人日后回忆: 就在周福清处境得到改善的同时,他在绍兴的家人却陷入了新的困境。1896年10月12日,周福清的长子周用吉在绍兴家中因病去世,年仅37岁,留下他的妻子鲁瑞(时年39岁)带着四个未成年的儿子(豫才16岁,櫆寿12岁,松寿8岁,椿寿4岁)在一起过日子。虽说周用吉自从三年前父亲入狱、自己被革去秀才之后,就自暴自弃、自怨自艾,不能负起一家之长的职责,后两年又身患重病,需要家人照料,反而成了家庭的负担,但在传统的家庭和宗族社会中,一家之长的存在仍有其社会功能,不是他人所能替代的。周福清早年长期在外,与小妾、幼子生活在一起,对幼年丧母的长子疏于照顾,心理上难免有些愧疚,虽然对儿子的不成器,平时多有指责,但关键时刻却不惜为儿子铤而走险,说明他作为传统的大家长,还是有一定的责任感的。这回长子病故,让他又意识到了自己身为大家长的责任。到了年底,一直在杭州和潘姨太一道陪着他的小儿子伯升决定要到南京水师学堂读书。于是,周福清就写信给家里,让13岁的櫆寿到杭州来接替伯升,也便于他亲自教育。鲁瑞虽然不舍,却也不敢抗命,就在1897年正月让家人将櫆寿送到了杭州,住到了吴山脚下的花牌楼寓所。据周作人日后回忆: 一八九六年,即前清光绪二十二年九月,先君去世,我才十二岁。其时祖父以科场事系杭州府狱,原来有姨太太和小儿子随侍,那即是我的叔父,却比我只大得两三岁。这年他决定往南京进水师学堂去,祖父便叫我去补他的缺,我遂于次年的正月到了杭州。我跟了祖父的姨太太,住在花牌楼的寓里,这是墙门内一楼一底的房屋,楼上下都用板壁隔开,作为两间,后面有一间披屋,用作厨房,一个小天井中间隔着竹笆,与东邻公分一半。姨太太住在楼上前间,靠窗东首有一张铺床,便是我的安歇处;后间楼梯口住着台州的老妈子。男仆阮元甫在楼下歇宿,他是专门伺候祖父的,一早出门去,给祖父预备早点,随即上市买菜,在狱中小厨房里做好了之后,送一份到寓里来(寓中只管煮饭)。等祖父吃过了午饭,他便又飘然去上佑圣观坐茶馆,顺便买些杂物,直到傍晚才回去备晚饭,上灯回寓一径休息。这是他每日的刻板行事。他是一个很漂亮、能干而又很忠实的人,家在浙东海边,只可惜在祖父出狱以后,一直不曾再见到他,也没有得到他的消息。

周作人 我在杭州的职务,是每隔两三日去陪侍祖父一天之外,平日“自己用功”。楼下板桌固然放着些经书,也有笔砚,三六九还要送什么起讲之类去给祖父批改。但在实在究竟用了什么功,只有神仙知道。自己只记得看了些闲书,倒还有点意思,有石印《阅微草堂笔记》,小本《淞隐漫录》,一直后来还是不曾忘记。我去看祖父,最初自然是阮元甫带领的,后来认得路径了,就独自前去。走出墙门后往西去,有一条十字街,名叫塔儿头,虽是小街却颇有些店铺,似乎由此往南,不久就是银元局;此后的道路有点模糊了,但走到杭州府前总之并不远,也不难走。府署当然是朝南的,司狱署在其右首,大概也是南向。我在杭州住了两年,到那里总去过有百余次,可是这署门和大堂的情形如何,却都说不清了,或者根本没有什么大堂也未可知;只记得监狱部分,入门是一重铁栅门,推门进去,门内坐着几个禁卒,因为是认识我的,所以什么也不问,我也一直没有打过招呼。拐过一个弯,又是一头普通的门,通常开着,里边是一个院子,上首朝南大概即是狱神祠,我却未曾去看过,只顾往东边的小门进去,这里面便是祖父所居住的小院落了。门内是一条长天井,南边是墙,北边是一排白木圆柱的栅栏,栅栏内有狭长的廊,廊下并排一列开着些木门,这都是一间间的监房。大概一排有四间吧,但那里只有西头的一间里祖父住着,隔壁住了一个禁卒,名叫邹玉,是个长厚的老头儿,其余的都空着没有人住。房间四壁都用白木圆柱做成,向南一面上半长短圆柱相间,留出空隙以通风日,用代窗户,房屋宽可一丈半,深约二丈半,下铺地板,左边三分之二的地面用厚板铺成炕状,很大的一片,以供坐卧之用。祖父的房间里的布置是对着门口放了一张板桌和椅子,板床上靠北安置棕棚,上挂蚊帐,旁边放着衣箱。中间板桌对过的地方是几叠书和零用什物,我的坐处便在这台上书堆与南窗之间。这几堆书中,我记得有广百宋斋的四史,木板《纲鉴易知录》,五种遗规,《明季南略》,《北略》,《明季稗史汇编》,《徐灵胎》四种,其中只有一卷道情可以懂得。我在那里坐上一日,除了遇见廊下炭炉上炖着的水开了,拿来给祖父冲茶,或是因为临时加添了我一个人使用,便壶早满了,提出去往小天井的尽头倒在地上之外,总是坐着翻翻书看,颠来倒去的就是翻弄那些,只有四史不敢下手罢了。祖父有时也坐下看书,可是总是在室外走动的时候居多,我亦不知道是否在狱神祠闲坐,总之出去时间很久,大概是同禁卒们谈笑,或者还同强盗们谈谈。他平常很喜欢骂人,自呆皇帝、昏太君(即是光绪和西太后)起头一直骂到亲族中的后辈,但是我却不曾听见他骂过强盗或是牢头禁子。他常讲骂人的笑话,大半是他自己编造的,我还记得一则讲教书先生的苦况,云有人问西席,听说贵东家多有珍宝,先生谅必看到一二,答说我只知道有三件宝贝,是豆腐山一座,吐血鸡一只,能言牛一头。他并没有给富家坐过馆,所以不是自己的经验,这只是替别人不平而已。 周作人的这篇《五十年前之杭州府狱》,写于1946年。当时,他自己也因 “共同通谋敌国图谋反抗本国”的罪名被国民政府关押在提篮桥监狱,所以对监狱生活着墨较多。不过,在他晚年写的《知堂回想录》(1960年在香港出版)中,则对花牌楼的生活做了较多的描述: 花牌楼的房屋,是杭州那时候标准的市房的格式。临街一道墙门,里边是狭长的一个两家公用的院子,随后双扇的宅门,平常有两扇向外开的半截板门关着。里边一间算是堂屋,后面一间稍小,北头装着楼梯,这底下有一副板床,是仆人晚上来住宿的床位,右首北向有两扇板窗,对窗一顶板桌,我白天便在这里用功,到晚上就让给仆人用了。后面三分之二是厨房,其三分之一乃是一个小院子,与东邻隔篱相对。走上楼梯去,半间屋子是女仆的宿所,前边一间则是主妇的,我便寄宿在那里东边南窗。一天的饭食,是早上吃汤泡饭,这是浙西一带的习惯,因为早上起来得晚,只将隔日的剩饭开水泡了来吃,若是在绍兴则一日三餐,必须从头来煮的。寓中只煮两顿饭,菜则由仆人做了送来,供中午及晚餐之用。在家里住惯了,虽是个破落的“台门”,到底房屋是不少,况且更有“百草园”的园地,十足有地方够玩耍,如今拘在小楼里边,这生活是够单调气闷的了。然而不久也就习惯了。前楼的窗只能看见狭长的小院子,无法利用,后窗却可以望得很远,偶然有一二行人走过去。这地方有一个小土堆,本地人把它当作山看,叫做“狗儿山”,不过日夕相望,看来看去也还只是一个土堆,没有什么可看的地方。花牌楼寓居的景色,所可描写的大约不过如此。

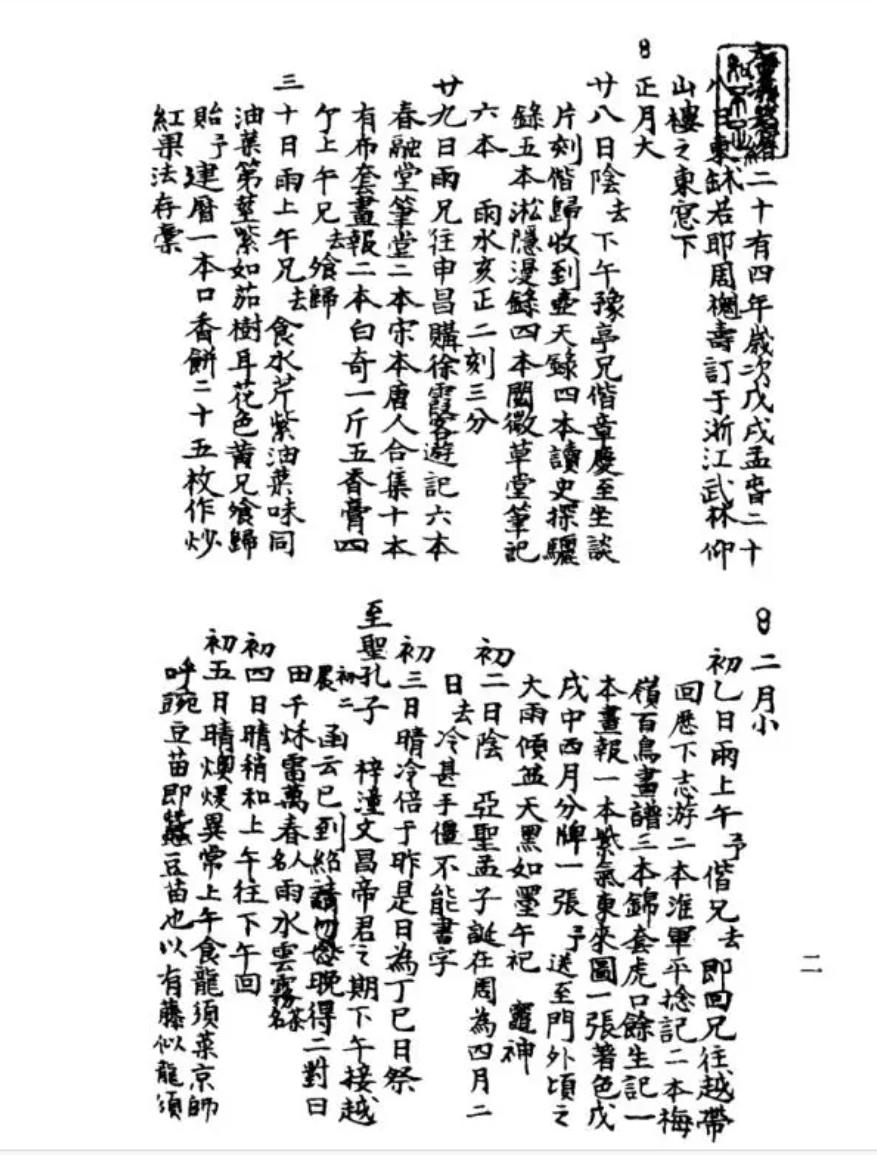

如今四宜路中段的花牌楼 除了花牌楼周边以外,周作人“只记得在新年时候同了仆人阮标曾到梅花碑和城隍山一游”,“四月初八那天游过西湖,也只是左公祠和岳坟这两处,别的地方都不曾去”。(《知堂回想录》)所以,我们也很难从他的讲述里更多地了解当时杭州的城市生活情形。不过,从鲁迅早年在南京求学期间抄录的周福清诗集《桐华阁诗钞》中,却能找到周福清的一首《岳忠武墓》(七绝)和一首《孤山林小岩典史墓》(七古),说明周福清同治丁卯(1867)八月十七日在考完乡试之后,也曾经游览过西湖,对历史上的名人岳飞、苏小小和太平天国战争中的殉难者仁和典史林汝霖(字小岩)都曾有所致意。此外,周福清还写过几首咏西洋事物的诗,与黄遵宪的新体诗很像,如《电气灯》(七律三首): 智能烛理辨微茫,积气成天即化光。不夜有城因电白,通明无殿奈昏黄。线传日报钱盘曲,车走雷声万里长。三百由旬泡影速,传灯慧解让西方。 月暗重城鬼气骄,野磷千点见通宵。但看青有灯痕逗,才信红无烛影摇。猛触热光山吐焰,潜然阴火海生潮。一轮辜负申江月,彻夜清光照九宵。 电收气聚焰宵腾,却胜当年地火灯。远照有光流宝镜,高悬无影掣金绳。闪随碧汉星千点,光逐青宵月半稜。国是无雷城不夜,一球红日又东升。 诗写得有点生硬,但说明周福清对新事物还是能够吸收的。况且,周福清还是个写八股文和试帖诗的高手,对付科举考试尤其有经验。周作人在他祖父辅导下读书写作,应该还是很有收获的。他后来写的文章,大多是些短文,无论什么题目,都能组织材料,敷衍成文,这与前清翰林周福清的亲自辅导是分不开的。 除了祖父之外,周作人在杭州接触得最多的就是他的庶祖母潘姨太。他与潘姨太就住在同一个房间里,相处的时间远远超过在杭州的任何一个人。但他在心理上对她却比较疏远,还特别计较她的妾的身份——“因为身份是妾,自然有些举动要为人所误解,特别是主人无端憎恶本妻所出的儿孙的时候”。这是周作人晚年所作的解释,表明了他根深蒂固的长房二公子的意识,包括他所用的“本妻”一词,除了表明对妾的歧视之外,其实也无意识中透露了长房一家对身为继母及继祖母的蒋氏的轻视。而事实上,周福清虽对长房儿孙有责骂之举,但为了长子中举,不惜以身犯险,对孙辈教育也比较关心,要说他“无端憎恶本妻所出的儿孙”是不公平的。而潘姨太则只是一个穷人家的女孩子,不得已给一个比自己大32岁的老男人做小妾,虽说解决了基本的衣食问题,在北京期间大概也比较受宠,但一到绍兴就受到正室和长房的歧视,过不久老爷又犯了事,自己也不免担惊受怕。到了杭州,虽说是陪侍周福清,大概也很少能见到周。以前伯升在的时候,两个人好歹在北京一起生活过十几年,无论关系如何,感觉总是一家人。这回来了个櫆寿,名义上算是孙辈,年龄却只差16岁。两个人住在同一个小房间里,朝夕相处,多有不便。偏偏这櫆寿,平时装得跟小大人似的一本正经,读书时正襟危坐,隔壁比他小一两岁的女孩子过来看他写字,他连头也不回。可不知怎么的,他却有个馋痨般的毛病。家中除了一日三餐一稀二干之外,每天下午定例还要吃一次点心,一回一条糕干,按说也够他吃了,他却还要吃冷饭,吃的时候也不跟家人明说,而是偷偷摸摸,“独自到灶头,从挂着的饭篮里拣大块的饭直往嘴里送”。潘姨太知道后,觉得很有趣,也不说穿,只是对女仆宋妈说道:“这也是奇怪的,怎么饭篮悬挂空中,猫儿会来偷吃了去的呢?”这本来也只是一句俏皮话,可櫆寿却听出了挖苦的味道,不但当下很反感,“心想在必要的时候我就决心偷吃下去,不管你说什么”,而且晚年回忆起来,还写了这么一段话: 因饥饿而想了起来的,乃是当时所吃到的“六谷糊”的味道。这是女仆宋妈所吃的自己故乡里的食品,就是北京的玉米面,里边加上白薯块,这本是乡下穷人的吃食,但我在那时讨了来吃,乃是觉得十分香甜的,便是现在也还是爱喝。宋妈是浙东的台州人,很有点侠气,她大概因为我孤露无依,所以特意加以照顾的吧,这是我所不能不对她表示感谢的。 周作人在这里把自己说得很可怜,说自己“孤露无依”,饿得要去跟女仆宋妈讨吃。但看他1898年在杭州时写的日记,却似乎并不如此。如二月三十日,“食水芹、紫油菜,味同油菜,第茎紫如茄树耳,花色黄。兄飨归,贻予建历一本,口香饼二十五枚,作炒红果法存”;三月初三,下午“左邻姚邵二氏买小鸡六只,每只六十五文”;三月初五,“上午食龙须菜,京师呼豌豆苗,即蚕豆苗也,以有藤似须故名,每斤四十余钱,以炒肉丝,鲜美可啖”;三月初八,“晨食荠饺,午食马兰头”;三月廿一日,“庶祖母诞卯刻。买鰶皮鲞二片”;三月廿八日,“食草紫,杭呼作金花”。闰三月初一,“石氏子剃头送肉一盘、鳊一盘来”;初二,“罗汉豆上市,杭呼青肠豆,又呼青然豆”;初六,“食黄鱼、梅子”;闰三月十三日,“枇杷上市”;四月廿三日,“食莴苣笋,青鲳鲞,出太湖,每尾二十余文,形如撑鱼,首如带鱼,背青色,长约一尺,味似勒鱼,细骨皆作入字形”……从这些记载来看,周作人在杭州的饮食还是比较丰富的,与生长在京师的潘姨太也是有交流的。那么,为什么他对饮食那么在意呢?据他自己在《知堂回想录》中的叙述: 我在十岁以前,生过的病很多,已经都记不得,而且中医的说法都很奇怪,所以更说不清是食裹火或火裹痰了。不过其中顶利害的是因为没有奶吃,所以雇了一个奶妈,而这奶妈原来也是没有什么奶的,为的骗得小孩不闹,便在门口买种种东西给他吃,结果自然是消化不良,瘦弱得要死,可是好像是害了馋痨病似的,看见什么东西又都要吃。为的对症服药,大人便什么都不给吃,只准吃饭和腌鸭蛋——这是法定的养病的唯一的副食物。这在馋痨病的小孩一定是很苦痛的…… 可见,周作人“偷”冷饭吃,只是自己“馋痨”发作而已,并不是真的饿的不得了。潘姨太对他的异常举动不解,也是正常的。但他却借题发挥,非要把这当作潘姨太的错,还拿宋妈与潘姨太对比,说宋妈有侠气,给他吃六谷糊是特意照顾“孤露无依”的自己。这种夸大其词、背离常识的说法,恰恰暴露了某种旧文人的酸腐习气。其实,周作人在杭,上有祖父教育,下有仆人照料,女仆给他吃六谷糊,也只是本分而已,并不需要什么“侠气”。潘姨太不管怎么,也是他的长辈,对他多少总有照应,不可能连饭也不给他吃饱的。这个道理,周作人十四五的时候也许不懂,六七十岁写回忆录时还想不明白,也真是不明事理。

周作人日记 不过,为了表示公允,周作人在写到潘姨太“挖苦”他的事后,接着又写了这么一段话: 但是平心的说来,这潘姨太太人还并不是坏的,有些事情也只是她的地位所造成的,不好怪得本人。在行为上她还有些稚气,例如她本是北京人,爱好京戏,不知从哪里借来了两册戏本,记得其二是《二进宫》,心想抄存,却又不会徒手写字,所以用薄纸蒙在上面,照样的描了下来,而原本乃是石印小册,大约只有二寸多长,便依照那么的细字抄了,我也被要求帮她描了一本。 周作人对潘姨太不满,根底里是出于周家长房对周福清纳妾的不满。即使对一向很有礼貌的庶叔伯升,长房中人也是相当抵触的。更何况,潘姨太因为具有庶祖母的身份,有时说话也比较刻薄,得罪人的情况应该也是有的。据周作人回忆: 花牌楼的东邻贴隔壁是一家姚姓的,姚老太太年约五十余岁,看去也还和善,却不知道什么缘故与潘姨太太处得不很好,到后来几乎见面也不打招呼了。姚家有一个干女儿,她本姓杨,家住清波门头,因为行三,人家都称她作三姑娘,姚老太太便叫作“阿三”。她不管大人们的纠葛,常来这边串门,大抵先到楼上去,同潘姨太太搭讪一回,随后走下楼来,站在我同仆人公用的一张板桌旁边,看我影写陆润庠的木刻的字帖。我不曾和她谈过一句话,也不曾仔细的看过她的面貌与姿态。在此时回想起来,仿佛是一个尖面庞,乌眼睛,瘦小身材,年纪十二三岁的少女,并没有什么殊胜的地方,但是在我性生活上总是第一个人,使我对于自己以外感到对于别人的爱着,引起我没有明了的概念的,对于异性的恋慕的第一个人了。 有一天晚上,潘姨太太忽然又发表对于姚姓的憎恨,末了说道: “阿三那小东西,也不是好货,将来总要落到拱辰桥(按:原文如此,今通称“拱宸桥”)去做婊子的。” 我不很明白做婊子这些是什么事情,但当时听了心里想道: “她如果真是流落做了婊子,我必定去救她出来。” 大半年的光阴这样消费过了。到了夏天因为母亲生病,便离开杭州回家去了。一个月以后,阮元甫告假回去,顺便到我家里,说起花牌楼的事情,说道:“杨家的三姑娘患霍乱死了。”我那时听了也很觉得不快,想像她悲惨的死相,但同时却又似乎很是安静,仿佛心里有一块大石头已经放下了。 周作人的这段文字,早在1922年9月就曾以《初恋》为题写过,在说到对于异性的恋慕之后,还有很抒情的一段话: 我在那时候当然是“丑小鸭”,自己也是知道的,但是终不以此而减灭我的热情。每逢她抱着猫来看我写字,我便不自觉的振作起来,用了平常所无的努力去映写,感着一种无所希求的迷矇的喜乐。并不问她是否爱我,或者也还不知道自己是爱着她,总之对于她的存在感到亲近喜悦,并且愿为她有所尽力,这是当时实在的心情,也是她所给我的赐物了。在她是怎样不能知道,自己的情绪大约只是淡淡的一种恋慕,始终没有想到男女关系的问题。 周作人对阿三姑娘既然如此用情,潘姨太太因对姚太太的憎恨而诋毁阿三,自然触犯了他的大忌。如果他因此对潘姨太产生不满,那倒也是可以理解的。只是他并不这样说,究竟他怎么想,我们也不得而知了。

|