| 对于良渚遗址的考古发现来说,施昕更与何天行就像是夜空中的双子星座,他们几乎在同一时间把目光盯住了良渚这块土地,然后拿出了沉甸甸的成果。

▲何天行 据曾任杭州良渚遗址管理区管理委员会(简称“良渚遗址管委会”)主任的张炳火介绍,施昕更与何天行是同一年发表关于良渚文化的文章的,也都是发表在《时事新报》上的,施昕更的《远古文化遗址试掘简录》之一、之二分别刊登于1937年4月14日和4月21日,而何天行的《史前遗存与黑陶文化》刊登于1937年5月19日。

所以说施昕更与何天行是良渚文化发现的双子星座,应该是大家可以接受的一个提法。

何天行出身于名医世家,他的父亲是杭州著名的中医兼书画名家何公旦,世居福缘巷(今在杭州市上城区)。他是公旦长子,少时聪慧,却走了当时颇为新兴的考古学之路。公旦的女儿何愔后来嫁给了潘天寿。公旦的另一个儿子何任则是浙江中医药大学的创始人,是当年浙江的国医大师。在何宝康的笔下,父亲何天行的简历是这样的—— 何天行(1913—1986),字摩什,幼名无双,1913年10月10日生于杭州福缘巷世医之家……父亲自幼勤奋好学,5岁上私塾识字,8岁进杭州大塔儿巷正则小学读书,14岁进杭州梅登高桥盐务中学读书,学名扶桑。座右铭言:“君子受乾阳健行之气,不可以息。”17岁以同等学力考入上海大同大学预科,改名何天行,字摩什,后又入上海中国公学。1935年中国公学停办,经教育部大学甄别考试,以中国文学系第一名转学至复旦大学四年级,读文学、历史、考古等课程,1936年毕业。毕业后由祖父介绍至浙江省财政厅工作。次年任上海沪江大学国文讲师。1944年任浙江云和联立中学文史地教员。1945年任西湖博物馆历史部主任。1948年国立艺术专科学校从重庆回杭州复校后,兼任图书馆主任。1949年任浙江大学人类学系古器物学兼职教授、西湖博物馆专门委员,并加入中国人类学会、中国史学会。1950年任浙江省博物馆历史文化部主任。1952年聘用于上海市文化局。1956年聘用于东北人民大学图书馆。1957年后在家休养著述,1986年病故。 1935年5月至当年年底,何天行已经在古荡、良渚和长命桥等地发现石器与黑陶,并将这些情况告诉了卫聚贤。卫聚贤在1940年发表的《中国东南沿海发现史前文化遗址的探讨》中提到了这些事:“同时何天行先生他也是杭县人,他在五年前在上海听我讲考古学这一门课程,感到兴趣,也在良渚作试掘的工作。除发现石器及黑陶外,并发现了一个黑色的陶器卮的边沿上有花纹,并有九个文字。”

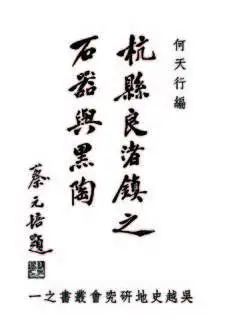

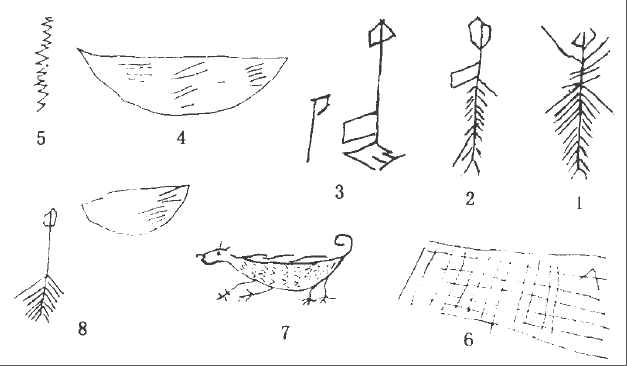

除将所发现的情况告诉卫聚贤外,何天行的精力重点放在对采集到的实物资料进行整理和研究上,尤其是对那只良渚出土、刻有10个文字的椭圆形黑陶盘。他查阅了大量资料,将黑陶文字与金文、甲骨文作比较,发现其中有8个甲骨文同形字、3个金文同形字。他便认为,从形体观察,这些象形文字不独比春秋时越国所传鸟篆等铜器铭刻为早,且当在甲骨文之先。他说:“在江南竟发现有这样原始形的象形文字,无疑是考古上的创见!” 1936年,何天行随身携带良渚出土的黑陶到南京的中央研究院访晤董作宾、梁思永两位先生,得到了他们的礼遇和好评。董作宾认为,黑陶盘上的文字不容易识读,但也是应当引起重视的。前辈的鼓励使何天行深知这些发现对研究中国古史的重要意义,于是便着手写作《杭县良渚镇之石器与黑陶》考古报告。

▲《杭县良渚镇之石器与黑陶》 而这本《杭县良渚镇之石器与黑陶》是作为吴越史地研究会丛书第一种推出的,因此得到了蔡元培先生的高度评价,他还为该书题写了书名。 吴越史地研究会为此书撰写的卷首语中说:“本会会员何天行先生,近在杭县良渚发现石器与黑陶,其可贡献学术者有二:一为打制石器……一为黑陶文字,见首图,沿边两处共有十个字,其字在甲骨文以前,为中国最古文字。现在何先生将他发现的石器及黑陶,发表报告,作为本会丛书第一种,这次黑陶文字的发见,是极可惊喜的,以后希望各会员大家起来,从事调查与研究,使本会更能够多有几种丛书出来,对于吴越古文化问题,就容易解决了。” 这本书共分五部分:第一为“绪言”,第二为“遗址的发现”,第三为“地层的大概”,第四为“遗物的种类”(分为石器与陶器两部分阐述),第五为“结语”。最后,还附有卫聚贤的《中国最古的文字已发现》一文。该书出版于1937年4月,“当时预定先印五百本,其中五分之一用道林纸与铜版纸印,其余以报纸与铜版纸印。书出版后一部分由卫聚贤从吴越史地研究会分赠国内外学术界和个人,一部分经由上海作者书社经售”。1937年7月,江苏研究社出版的《吴越文化论丛》也刊登了“吴越史地研究会出版书”售书目录,中有“《杭县良渚镇之石器与黑陶》,何天行编,上海白克路复兴书店代售”。该书以中英文对照的形式出版发行,1939年就流传到了海外,是较早将良渚文化介绍给世界的一本著作。 对何天行的考古发现,后世学者给予了很高的评价。 陶罐刻符考古学者吴汝祚认为:“这不仅是最早介绍良渚遗址的一本考古著作,而且在当时深受学术界重视,被誉为具有创见性的作品。”

▲陶罐刻符考古学者石兴邦说:“这次发现和成果,诚如先生所言:‘就中国文化的起源和发展而论,不啻为东方古文化奠一新的基础和途径。’” 毛昭晰先生在为《何天行文集》所写的序中说:“先生的这一论点是在我国田野考古工作刚起步时提出的,后来的考古发现证明先生的意见是完全正确的。” 在中国考古学史及许多国内外知名学者有关良渚文化的论述中,均提及何天行发现良渚的石器、黑陶及对黑陶文字的研究。 几乎与何天行的发现同时,1936年12月1日至1937年3月20日,施昕更也对良渚—杭县第二区黑陶文化遗址进行了试掘,收获颇丰。1936年12月23日《东南日报》曾对施昕更的此次试掘作过报道。何天行在《杭县良渚镇之石器与黑陶》一书成书前,将这最新报道的部分内容作为例证转引在书中“遗址的发现”一节中加以证实。 这也足以证明,良渚遗址考古的双子星座,几乎是同时同地在进行着良渚文化的研究,不仅他们的老师是同一批,他们所受的影响也是同一源流的,而且他们同为杭州人,施昕更还是良渚本地人。 虽然何天行在不到40岁就被迫离开了考古工作,但他作为一名考古学者,一直还在进行考古研究,那就完全是“一个人的考古”了。那些年他曾到绍兴、余姚、上虞、余杭、临平、萧山等地调查,发现了许多新石器时代文化遗址遗迹,在《考古通讯》和《江西历史文物》等杂志上陆续发表了《萧山湖岸发现新石器时代陶片》《浙江上虞发现晋代瓷器遗址》《临平发现新石器时代陶片》《浙江塘栖发现新石器时代遗址》《亚与夏》等文章。其中,《萧山湖岸发现新石器时代陶片》一文为最早发现跨湖桥遗址的记录,1990年、2001年两度考古发掘证实跨湖桥遗址为距今8000年的新石器文化遗址。 所以,在杭州历史文化研究者周膺看来,“何天行是良渚遗址和跨湖桥遗址最早的发现者”,这是周膺写在《何天行文集》编后记中的第一句话,周膺说:“他在1935年和1955年就对良渚遗址和跨湖桥遗址进行考古调查,发表了考古报告或考古通讯,对良清文化和跨湖桥文化提出独特的见解。何天行对其他中国文明起源阶段的文化,特别是夏、商、周三代文明也有许多综合性研究成果。早在20世纪40年代提出的陕西一带应有西周占卜甲骨的推断,由50年代、70年代的考古发掘得到证实。何天行还对其他考古学、历史学、文学问题有较广泛研究。”由此可知,早期对良渚文化的发现最有贡献的是两个人,一个是施昕更,这是大家所知道的,另一个就是何天行,这是好多人所不知道的。他们堪称良渚文化的双子星座,只是有的时候聚光灯会集中打在一个人的身上,另一个人就看不见了,或者说被遮蔽了,但是当历史大幕徐徐拉开之时,参与这部大戏的人都将登上舞台一一亮相,这也是我们希望看到的一幕。

|