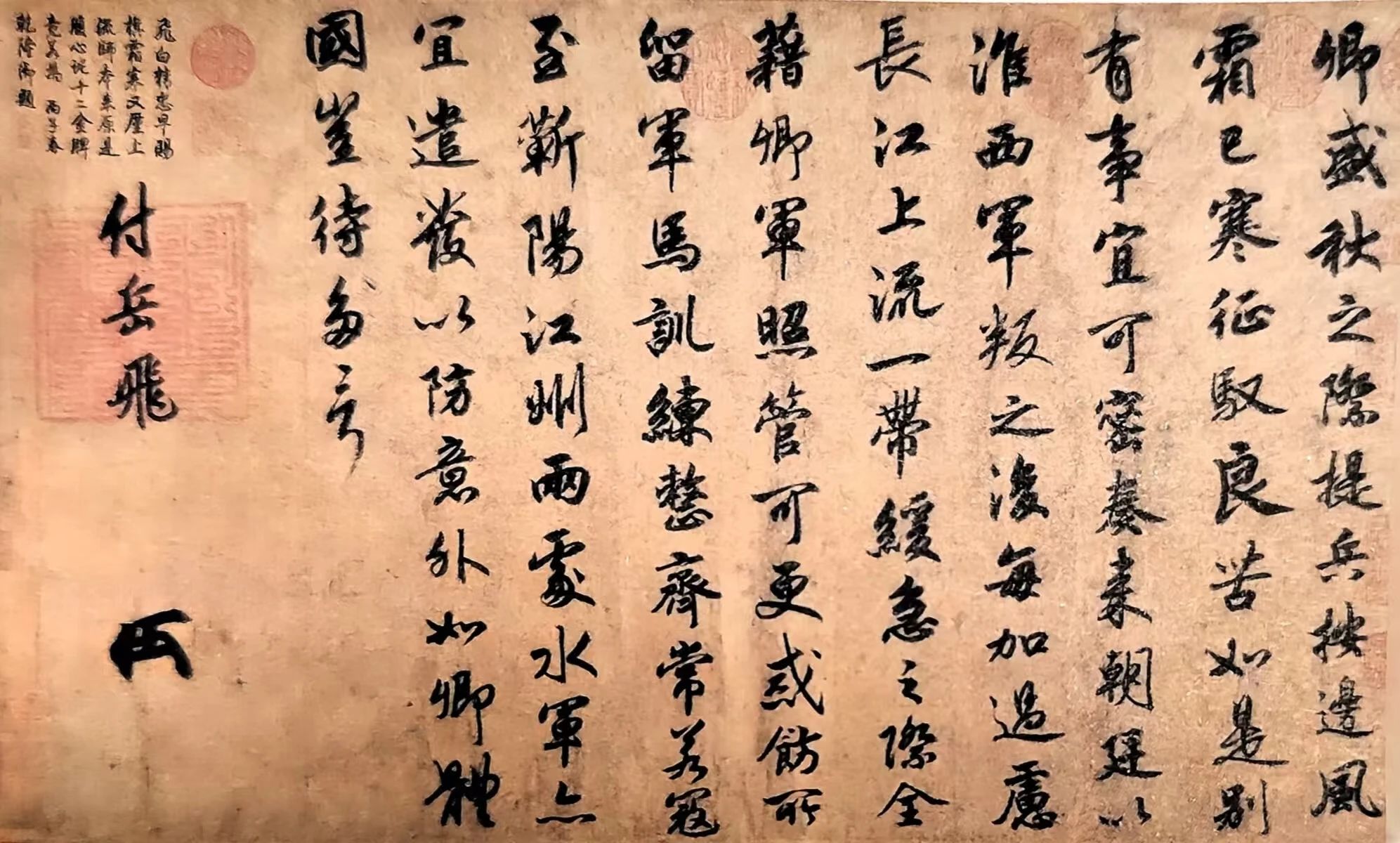

| 岳飞的命运,我觉得是中国古代政治最具象征意义的一枚标本。而这枚标本却有着极为矛盾的两面:一面是岳母刻下的“尽忠报国”代表着一个爱国将领的光荣与梦想;而另外一面,却是皇权政治的厚黑和残酷,以及各色人等人性的幽暗和复杂。 现在史学界的普遍观点是,皇帝是杀害岳飞的主谋,秦桧是主凶。 那皇帝为什么要杀岳飞? 这个问题的答案可以换一个角度,更加准确地说,皇帝这时候需要一颗武将的人头,岳飞刚好最符合要求而已。 在皇帝的天平上,岳飞是一个完美的牺牲品。 我看过皇帝从皇城给岳飞写的两封信,时间横跨六年,从书法来说,都是国宝级艺术品,从内容可以看出,岳飞是如何一步步走向断头台的。 第一封书信,写于绍兴七年(1137),当时皇帝和岳飞,尚处于蜜月期。 在中国历代皇帝中,论书法,高宗可以排进前五。如果字如其人,皇帝绝对是心思缜密之人。 再来看看这封信的内容: 卿盛秋之际,提兵按边,风霜已寒,征驭良苦,如是别有事宜,可密奏来。朝廷以淮西军叛之后,每加过虑。长江上流一带,缓急之际,全藉卿军照管。可更戒饬所留军马,训练整齐。常若寇至,蕲阳、江州两处水军,亦宜遣发,以防意外。如卿体国,岂待多言。付岳飞。 这封信的大意是:你在盛秋之际带兵防守边境,天气已变冷了,出征防御的确是很辛苦。如果有什么特别的事情,你可以直接向我密奏。朝廷自淮西兵变之后,更加忧虑。在这特殊时期,长江上游一带的安全就全靠你的部队来照管了。你可以给留守那里的兵马下令,让他们平时认真训练,就好像敌人已经到来一样。阳、江州两地的水军,最好也要多调遣他们,以防意外。像你这么体谅国家的人,无须我再多说了! 见字如面,何等体贴,何等信任,相信岳飞看到这封信的时候不禁泪流满面。 “慨当初,倚飞何重,后来何酷。”这是明代文徵明看到这封信后的感受,同样,也是我的感受。 应该说,岳飞和其他大将不同,他是皇帝亲自培养擢升的。 1127年皇帝登基之时岳飞还只是一个小兵,三年后就已经成了统制(类似近代的军长),而到了绍兴七年(1137)岳飞因军功被提升为湖北京西路宣抚使(一省军政长官),成为一方“诸侯”,正式与韩世忠、张俊并驾齐驱,这引起了张俊和韩世忠的强烈不满。史料记载,两人觉得岳飞是“火箭干部”,自己资历老,很不服气:“飞以列将拔起,世忠、俊皆不平。” 北宋吸取了唐朝藩镇制度武将动辄造反的弊端,“重文轻武,文官掌兵”成为祖制,但后果就是军队战斗力弱以至于亡国。南宋初期,为了抗金恢复藩镇,“沿河、淮、江设置帅府、要郡,并赋予便宜行事权,允许辟置僚属”,作为中兴四大将中资历最浅的一员大将,岳飞能够独享如此广阔的一片战略要地的军政大权,皇帝虽说是出于无奈,但也足见信任。 同时,通过擢升岳飞这样新一代将领专制衡张俊、韩世忠等老将,也是皇帝的算计。 虽然信任,但皇帝还是有些话要说给岳飞听,特别是在绍兴七年(1137)的盛秋说给岳飞听。 绍兴七年发生了几件大事。 这一年,皇帝削去了大将刘光世的兵权,打算将五万多淮西军交给岳飞统率。 皇帝在皇城寝阁(卧室)召见岳飞,对他说:“光复国土,中兴大宋这件事,我就托付给你了。从今以后,除了张俊和韩世忠,其他的军队都交给你节制。”无论是召见的地方,还是托付的事项,皇帝在这时候对岳飞的信任,都达到了最高峰。这一年,岳飞三十五岁,闻讯大喜。 但这个计划,遭到宰相张浚的强烈反对。他担心岳飞实力增强后难以控制,所以皇帝又取消了岳飞接管淮西军的任命,另用他人。 结果绍兴七年(1137)八月初八,刘光世所部的统制官郦琼、王世忠、靳赛等发动叛乱,杀死监军官吕祉等人,带领全军四万余人并裹挟百姓十余万人投降金人傀儡伪齐刘豫,史称“淮西兵变”。这也是皇帝信中说的“朝廷以淮西军叛之后,每加过虑”。 岳飞对此非常不满,以“将相议事不合,乞罢兵守余服”为名向皇帝上奏辞职,并回到庐山为母亲守孝。皇帝接到岳飞的奏折后,两次下旨要他复出治事,岳飞均拒绝。皇帝无奈,让三省、枢密院向岳飞手下的参议官李若虚、统制王贵下了一道命令,让他们去庐山敦请岳飞,假如违抗命令,以军法从事。 岳飞这才复出,他也多少意识到“裸辞”不合规矩,主动向皇帝请罪,皇帝给岳飞回信,警告岳飞,太祖皇帝曾言:犯吾法者,惟有剑耳! 皇帝非常恼怒,他觉得岳飞不太听话。绍兴七年(1137)的淮西兵变,也让皇帝自苗刘兵变以来对于大将的不安感进一步加强,同时,淮西兵变后宰相张浚引咎辞职,接任者是秦桧。 岳飞命运的齿轮,开始转动了。 这一年还有一件事,岳飞犯了一个大忌。 绍兴七年(1137)九月,岳飞在见皇帝时面奏:金人想在京阙立钦宗之子,建议皇帝早立太子,稳固国本,安定民心,金国的阴谋就失败了。 皇帝说道:“你将兵在外,这事不是你所当干预的。”被责备后岳飞“面如死灰”,“声落而退”。 一个大将,关心皇帝继承人,本来就是大忌,更何况,虽然皇帝在亲生儿子去世后收养了一个养子,但并不意味着三十一岁的皇帝以后就生不出儿子来接班,岳飞的谏言,无疑是对皇帝性功能的极大怀疑。这让皇帝情何以堪? 这两件事,在皇帝心里扎了两根刺。 但皇帝这时候还是需要倚重岳飞,所以就有了《付岳飞》这封信:一方面安抚岳飞,希望他担负起主体责任;另外一方面,“朝廷以淮西军叛之后,每加过虑”,他希望岳飞能够听懂,皇帝最“过虑”的,还是武将的忠诚。“如是别有事宜,可密奏来”,看来岳飞并不擅长打小报告,他并不明白,给领导打小报告,也是忠诚度检测的重要指标。我觉得最后一句话特别有意思,“如卿体国,岂待多言”,你岳飞体谅国家,自然无须多言,但你还要体谅皇帝,比如你建议皇帝早立太子安定人心,这就属于“体国”不体君,皇帝想生皇子接大位,你非要皇帝先立养子,这明摆着不体谅皇帝。 忠君和爱国,有时候并不是一回事。 到了绍兴十一年(1141),从春天开始,岳飞离死亡越来越近。 此前,绍兴十年(1140),岳家军痛击金兀朮,连战连捷,一直打到离开封近郊朱仙镇一带,岳飞上书机不可失,宜乘胜追击,但皇帝不准。岳飞无奈班师。 《宋史·岳飞传》记载:“(秦桧)言飞孤军不可久留,乞令班师。一日奉十二金字牌。飞愤惋泣下,东向再拜,曰:‘十年之功,废于一旦。’” 这事对于一心要直捣黄龙的岳飞无疑打击极大,以至于第二年淮西再战金兀朮,岳飞对于皇帝的指挥,有了保留意见。这就是“濠州抗命”事件,也是岳飞被最后定罪的主要罪名之一。 绍兴十一年(1141)正月,金兀朮入侵淮西。朝廷派张俊、杨沂中、刘锜率军迎敌,并命岳飞领兵东援。岳飞尚未赶到,杨沂中军已在柘皋大败金军。张俊想独吞柘皋之战的功劳,打发刘锜还军,岂料金军在濠州杀了个回马枪,并重创前来救援的杨沂中军。岳飞闻讯驰援,金军已渡淮北上。岳飞两次增援无果,除了张俊瞎指挥、本人感冒、军队乏粮等因素,一定程度也和他当时的战略思想有关。 金兵进攻庐州的时候,皇帝催促岳飞去增援,因为庐州有失,临安危矣。而岳飞认为,淮西战区内,合张俊、刘锜、杨沂中三部军力的话,已经达到十三万以上。这是建炎南渡以后,第一次以优势兵力与金军作战,怎么也能保证长江安全。而金人举国入侵,后方必然空虚,他在湖北,与其出兵淮西劳师伐远,不如抄后路攻击河南金军后方,这样敌人就会疲于奔命。 但皇帝还是坚持出兵淮西,连发了十七道诏令。这场战役皇帝打了鸡血,难得激进,准备和金人一决雌雄。 这时候岳飞重感冒咳嗽很厉害,他也知道皇帝急于击退来犯之敌,所以最后表示愿意去增援。 皇帝闻讯奋笔疾书,一封发自杭州皇城的《赐岳飞批剳卷》,很幸运也保留至今,现藏于台北。 得卿九日奏,已择定十一日起,发往靳、黄、舒州界。闻卿见苦寒嗽,乃能勉为朕行,国尔忘身,谁如卿者。览奏再三,嘉叹无。以卿素志殄虏,常苦诸军难合,今兀朮与诸头领尽在庐州,接连南侵。张俊、杨沂中、刘锜等,共力攻破其营,退却百里之外。韩世忠已至濠上,出锐师要其归路。刘光世悉其兵力,委李显忠、吴锡、张琦等,夺回老小、孳蓄。若得卿出自舒州,与韩世忠、张俊等相应,可望如卿素志。惟贵神速,恐彼已为遁计,一失机会,徒有后时之悔。江西漕臣至江州,与王良存应副钱粮,已如所请,委赵伯牛,以伯牛旧尝守官湖外,与卿一军相谙妥也。春深,寒暄不常,卿宜慎疾,以济国事。付此亲札,卿须体悉。十九日二更。付岳飞。

▲宋高宗赐岳飞手敕 台北故宫博物院收 这封信,比前一封信复杂。 首先是对岳飞带病坚持工作予以高度肯定。“国尔忘身,谁如卿者”。然后又给岳飞画饼,你不是一直说抗金苦于“诸军难合”吗?现在按照我的谋划,张俊、杨沂中、刘锜、韩世忠、刘光世各大将都已各就各位,就等你了,大家一起发力,不就可以实现你的夙愿吗?但是兵贵神速,机不可失,否则以后一定会后悔的。接着又给岳飞吃个定心丸,钱粮后勤我都安排好了,你就放心往前冲。 这封信至此,动之以情,晓之以理,诱之以利,皇帝都做到了。但就此结束,就不是皇帝了。 “春深,寒暄不常,卿宜慎疾,以济国事。付此亲札,卿须体悉。十九日二更。付岳飞。”这句结尾意味深长“春深,寒暄不常”。这六个字,初看一阵温暖,但细品,不寒而栗。 “卿宜慎疾,以济国事。付此亲札,卿须体悉。”这话可以解读为你要注意毛病保重身体,国家需要你,我给你亲笔写信,希望你要认真领会。 但我相信皇帝还有另外一层意思:不要又犯老毛病,不听招呼,不要再让我连发了十七道诏令你才动一动,这样下去对国家不利,对你也不利。我给你亲笔写信,就是希望你要认真领会,这时候,皇帝已暗藏杀机。 “十九日二更。付岳飞。”皇帝还特别注明了写信的时间,二更了,我还没有休息,夜不能寐啊。 信中有“春深”二字,再结合当时战况,可以推定写信时间应是绍兴十一年(1141)三月十九。 事实上,就在皇帝写这封信的前一天,战场情况已经发生了重大变化。二月柘皋大捷后,宋将张俊、杨沂中、刘锜于三月奉诏班师。才行数里,闻金兵攻濠州甚急,遂往援,行至距濠州城六十里时,城已陷,三将就地扎营。后张俊为争头功,派部将杨沂中、王德率兵直奔濠州。三月十七,张俊、杨沂中轻敌冒进,被金兀术打得落花流水,三月十八就回到了自己的驻地当涂。刘锜独木难支,也退回江南。负责劫金军退路的韩世忠也只是跟金兵打了个照面就掉头撤了,还差点被金兀朮给断了归路。 也就是说,在皇帝写这封信的前一天,一切都已经尘埃落定,金兀朮已经跳出包围圈,安然北归了,而皇帝却没有及时得到最新战报,还在催促岳飞赶紧出发。 这封信,是皇帝给岳飞连发了十七道诏令后写的,他的心情可想而知,但在信中,他很克制,书法如往常气韵清和,但就是这种克制,让我们看到了危险,其至是越克制,越危险。 可想而知,绍兴十一年(1141)三月十九二更,在杭州这个湿冷的春夜,皇帝写完信,一定是交代“八百里加急”送往岳飞军中,三十五岁的皇帝在拍着桌子发脾气。他又是焦急,又是害怕,不断问太监:“信送了没有?岳飞出发了没有?”他憔悴苍白的脸上泛起了潮红,眼中布满了红血丝,不断地说:“你不听话,看我以后怎么收拾你!” 可以说,从这封信开始,皇帝已接近忍无可忍。重文抑武的祖制,苗刘兵变、淮西兵变的前车,都让皇帝深信,最危险的敌人,不是金人,而是身边的武将,特别是不听话的武将。 但岳飞可能没有意识到刀已架在脖子上了,虽然皇帝声称“社稷存亡,在卿此举”,催促岳飞救援,但岳家军赶到濠州之际,宋军惨败,战事早已结束。岳飞疲于奔命,前思后想,对照此前自己抄金军后路的战略,不免抱怨:“国家了不得也,官家(皇帝)又不修德。”这句话,后来也成了他日后被杀的罪名之一。 虽然濠州之败主责在张俊,岳飞抄金军后路的战略可能更正确一点,但对皇帝来说,岳飞这是“要君”,乘人之危,屡教不改,而且还吐槽皇帝“不修德”。所以战后张俊为推卸责任甩锅,岳飞成为完美的背锅侠,已经板上钉钉。 我已经说了“卿须体悉”,你还不明白,那就不怪我了。 就在这年大年三十的前一天,一口一个“卿”的皇帝,将“卿”赐死于杭州大理寺。 贰 绍兴十一年(1141),宋金达成和约:宋向金称臣,金册宋康王赵构为皇帝;划定疆界,东以淮河中流为界,西以大散关为界,以南属宋,以北属金;宋每年向金纳贡银、绢各二十五万两、匹。 “绍兴和议”被称为“中国第一个不平等条约”,中原政权有史以来“破天荒”向北方游牧政权称臣。这也是皇帝以及南宋一直为后人诟病的最重要原因。最让人诟病的不仅仅是割地赔款、称臣。而是和议是在当时岳飞、韩世忠、刘锜、张俊等南宋将领在战场上取得了一定军事优势的情况下达成的。 后世普遍认为,皇帝最为可耻的不仅仅是和议,而是在军事占优情况下,急于求和阻止岳飞等将领乘势扩大战果。和议本可以争取到更有利于南宋的条件,比如以黄河为界而非以淮河为界,起码不至于得来称臣的屈辱。 皇帝为啥在战场占优情况下,一味求和? 皇帝晚年,他一再告诫新即位的宋孝宗,在宋金事务上务必谨慎持重,免得招来覆国之祸:“彼有胜负,我有存亡。”他的意思,宋金之战,对金国而言只有胜负,对宋而言则是存亡。即便在战场上击败金军,也没能力将其灭国,反之,金人则有灭宋的实力。这八个字的战略思想,笼罩了皇帝一生,也是绍兴和议的底层逻辑。 从靖康之变做人质,到建炎三年(1129)扬州大溃败、被金兵一路追杀到海上,皇帝在目睹了有“人如虎,马如龙。上山如猿,入水如獭。其势如泰山”之称的金军后,心理上受到了极大刺激。皇帝患有深入骨髓的恐金病,这是不言而喻的,所以他从登基开始就求和,只不过金国很长时间并不把他作为谈判的对象,而是作为肉体消灭的目标,根本不和你坐下来谈和。岳飞、韩世忠、张俊、刘锜的胜利,对于皇帝而言,是终于打得金国坐下来谈和。 换言之,皇帝希望的胜利,绝非“再次伟大”,而是以战促和的胜利。他完全不相信岳飞等将领北伐能成功,他脑子里的边疆就是和议中的淮河汉水一线。此外的领土他没有多大兴趣,也不觉得能守得住。 另外,皇帝为一己之私急于求和,全盘接受了金朝开出的屈辱条款。这背后有他的“小九九”,如果岳飞等将领取得进一步胜利,也许可以在谈判中多分个仨瓜俩枣,甚至可以平起平坐避免屈辱,但也意味着武将势力进一步坐大。唐朝安史之乱后,平叛过程中武将雄起藩镇割据,以至于李家天下毁于藩镇之手。这个教训,以及此后五代十国武将轮流坐天下的乱象,对于有宋一朝皇帝而言决不允许历史重演,或者说决不允许历史有可能重演,这是最坚决的祖训。 所以皇帝既不希望战场失利,也不愿见战场大胜,他宁可在胜利的情况下选择屈辱的和议。 元朝编撰的《宋史》都嘲讽皇帝:“恬堕猥懦,坐失事机……偷安忍耻,匿怨忘亲,卒不免于来世之诮,悲夫!” 作为儒家文化之信徒,皇帝和秦桧都很清楚,这一份史无前例的屈辱,将会带来多大的朝野反弹,甚至会危及执政者的合法性。而为了压制这样的反弹,第一时间借用一颗人头,特别是强烈反对和议的大将人头,杀鸡给猴看,无疑是一个完美的选择。而且,还可以把“杯酒释兵权”进行到底。 岳飞,就这样成为一个完美的牺牲品。换言之,如果宋金没有达成和议,宋金还是处于战争状态,大将岳飞虽然可以死,但也不会死,而且肯定不是死在绍兴十一年(1141)。 这从另外一个角度可以印证。 绍兴三十二年(1162)六月十一日,皇帝传位给孝宗;七月十三日,孝宗就为岳飞平反官复原职,重新按照他应得的规格改葬。孝宗这个孝子,做出这样的决定,不可能不经过太上皇赵构。而且皇帝在退位前,已下令,将岳飞和张宪被流放的家属释放,并且不再限制他们的居住地点;又将因岳飞案被改成“纯州”的“岳州”恢复了原名。 难道这时候皇帝悔过反省,二十一年前杀错人了? 显然不可能。其实原因是前一年开始,金国皇帝完颜亮破坏和约,率领六十万大军南下了。两国重新开战,就需要把“尽忠报国”的岳飞抬出来了。因为和,就要你死;因为战,你死了也要你活。所以诛杀正确平反也正确。 岳飞,你就是我手里的一张牌而已。皇帝说。 这个问题,岳飞可能至死也未必清楚。绍兴十一年十二月冬,岳飞被迫饮鸩服毒而死,时年三十九岁,岳飞的供状上只留下八个绝笔字:天日昭昭,天日昭昭! 叁 我觉得,皇帝和秦桧最可耻的不是杀害了岳飞,而是将中国古代最接近近代化的政治实践,活生生扼杀了。 北宋相较于唐代所发生的最大变化,其实就是朝堂的大臣,不再是世袭勋贵而变为了文人士大夫。这个大背景是宋朝吸取了唐朝以来藩镇割据的教训,实施重文抑武的国策。所以宋代是中国历史上第一个真正由精英士大夫执政的王朝。 所以北宋诞生了一批伟大的政治家,吕蒙正、范仲淹、王安石、欧阳修、司马光、苏轼、寇准、韩琦、文彦博、富弼、包拯等等,堪称天团。其中不少是平民子弟,甚至出身寒门,比如范仲淹,少时喝个粥还要分为四块吃一天。 平民化和文官化,一般认为是近代化政治的特征。这是一群有着儒家政治理想的官僚群体,他们以家国天下为已任,因此皇帝与士大夫阶级在国家利益的层面达成了共识,形成了良好的互动。 在北宋,特别是宋仁宗执政中期,以士大夫为主体的士大夫政治走向成熟,权力体系实际上就由皇帝与士大夫各为一极,共同构成,即所谓的“皇帝与士大夫共治天下”。这一权力体系的平衡是建立在皇帝自觉地让渡部分政治权力给士大夫阶级的基础之上,而且皇帝与士大夫阶级分工明确:皇帝负责最后的裁决,而具体的行政事务则由以士大夫阶级为主体的各个机构分工完成。当时很多的制度设计,已非常近代化。 比如转对制度。皇帝每五日接见官员,每次两三位。官员们剖析自己任职范围内一段时期的得失,进而阐明施政的理念。在《宋会要辑稿》中就有记载:“建隆三年……内出御札曰:‘今后每遇内殿起居,应在朝文班朝臣及翰林学士等以次转对,即须指陈时政阙失,明举朝廷急务。或有刑狱冤滥、百姓疾苦,并听采访以闻。……如有事干要切,即许非时上章,不必须候轮次。’” 比如台谏制度,在宋朝以前,台谏的职位及主事范围是不同的,御史的职责主纠错弹劾百官,谏官则针对谏正皇帝,其各司其职互不侵犯。而到了宋朝,御史兼任弹劾百官与谏正皇帝之责,同理谏官谏正皇帝也弹劾百官,“台谏”合一,这也让“台谏”火力暴增。 宋仁宗封张贵妃的亲戚为官,结果在朝堂上被包拯痛斥,只好收回成命。憋屈的皇帝也只是回宫后对张贵妃发火:“你就知道要官,就不知道那包拯是御史中丞吗?他的唾沫都喷我一脸了!” 一些长期困扰国家治理的痼疾,如外戚干政、宦官擅权、武将犯上等,在有宋一朝,也均为少见。我们不得不感叹北宋统治者的智慧,他们在霸道的君主专制体制中融入了比较温和的士大夫政治,营造出了与前代完全不同的政治氛围,使得国家各项政务得以在集体智慧中决策、施行,我们似乎已经可以看到近代的曙光。 但曙光稍纵即逝。士大夫因为政见不同,自然有政治博弈。但这种博弈迅速异化,本来是政见之争,异化为道德之争、路线之争,最后上升为“党争”,这在王安石变法引发的“元祐党争”中体现得淋漓尽致。 专栏作者“海边的西塞罗”对此有深入的剖析:相比于现代政治中的政见争论,从宋以后愈演愈烈的党争,最大的特点,是它对战败者是具有人格毁灭性的——你不同意我的意见,你就道德沦丧,不是人了,是禽兽。而既然你是禽兽,那你的一切权利都是不受保护的,而你的一切主张也都是错的。比如北宋王安石变法失败之后,司马光入朝“尽废新法”,已闲居在野的王安石听闻此事之后气得吐血,明明有效果,为什么要废除呢?当然,王安石当政的时候,打出“天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”的“三不”旗号,所有反对新法的人也是统统被赶出朝堂,远贬他乡的。你看看被划为“旧党”的苏轼被折腾成什么模样就知道了。 我在杭州看到一通西湖摩崖石刻,北宋熙宁六年(1073)二月下旬,杭州通判苏轼公务之暇,几位同僚相约出游。经过南高峰下石屋洞时,大家来了兴致,决定将自己的姓名刻在这石屋洞内,传之后世,以示将来:陈襄、苏颂、孙奕、黄颢、曾孝章、苏轼同游,熙宁六年二月二十一。 但元祐党禁,苏轼上了黑名单,“苏轼”两个字被磨去,直到明代重刻。 连个到此一游都不能容忍,宋代政治家的政治博弈开始低级化、丛林化。“海边的西塞罗”认为,原本怎样施政才能让国家更好的技术争论,因为双方都急于抢占道德制高点,变成了一场谁对朝廷更加忠心的道德争论,最终异化成为一场你死我活的路线争夺。而在这场翻烙饼一样的新旧党争中,双方给对方上的手段,是逐渐增加的:在王安石当政的时代,把对手贬出朝廷就好,甚至苏轼乌台诗案落难命悬一线的时候,他还出手相救,有点像君子之争;到了吕惠卿时代,就是排挤加远谪;再到了章惇为相时,已经开始要对一些反对者“永不叙用”;再到蔡京的时代,朝廷直接立起了元祐党人碑,公开扯出一张黑名单,让上了这面碑的人,子子孙孙永世不得翻身。到了南宋,主战派、主和派争论不休,主战派内部张浚、赵鼎也在争斗。可以想到,这种党争的逐步升格化,最终定会通向一个终点,那就是残忍的肉体消灭,以摧毁你生命的方式,否定你的主张。 而这种惨烈的不幸,最终就落到了岳飞的头上。 而皇帝,也离宽容的宋仁宗越来越远。他发现自己当这个皇帝太痛苦了,议和受到大臣群攻不说,连自己的性功能都被质疑。他越来越讨厌动辄以天下为已任的士大夫,皇帝对大臣说:“天下幸已无事,惟虑士大夫妄作议论,扰朝廷耳。治天下当以清净为本,若各安分不扰,朕之志也。” 人主之权,在乎独断!皇帝发出了自己的心声。 他决定改变游戏规则,变“皇帝与士大夫共治天下”为“皇帝与宰相共治天下”,当然宰相必须完全听从上意,说自己不方便说的话,做自己不方便做的事,去对付那些议论不休的士大夫。这样他既可以保持权力,同时也可以有更多时间写写自己喜爱的书法。 秦桧也因此独相十九年。从此朝堂上只有一个声音,历史也只有一个版本,任何对于和议和岳案的质疑,都是政治不正确。“钳天下之口,结天下之舌”,那些正直的士大夫,要么被流放,要么在去流放的路上了。 秦桧和皇帝,就通过谋杀岳飞,为主战派、主和派之争画上了一个句号,为“皇帝与士大夫共治天下”的政治创新画上了一个句号,也为中国古代最接近近代化的政治实践画上了一个句号。 史学大师钱穆先生在《国史大纲》里提出:中国的政治分为两段,前一段是汉唐两宋,是文官跟皇帝共治天下。这个阶段当然也是君主专制,不过是开明的专制。后一段是元明清,这时候才出现了绝对的君主专制制度。这个转变,被称为宋元之变。 皇帝和秦桧,可以说是宋元之变的关键先生。 学者黄宽重先生认为,(秦桧)以恐怖手段来钳制思想,打击知识分子的尊严,虽然维护了自己一时的权位,却断送了南宋兴复之机,应当是秦桧被视为历史罪人的重要原因。 宋史专家刘子健说的更严重。他说皇帝创建的“绍兴模式”不仅毒化了南宋的政治生态,中国后来的历代王朝,延续的也都是这种模式。皇帝断送了中国历史的出路。 而就在岳飞遇害七十四年后,南宋宁宗嘉定八年(1215),在遥远的英国,出于对不受限制的王权的恐惧,一部名为《大宪章》的法律文件诞生了,开始把王权限制在了法律之下,确立了私有财产和人身自由不可被随意侵犯的原则。 他们觉得,靠皇帝的自觉和宽容,是靠不住的。

|