| 2024年,北京中轴线申遗成功,正式成为了世界文化遗产,为人瞩目。和北京等城市一样,杭州也存在一条清晰的中轴线,即今天的中山路历史文化街区,主要是中山南路和中山中路这两段。这条中轴线一直就是杭州城市的地理中心线,贯通南北,而且也是历代的商业中心地带,长盛不衰。在南宋杭州城作为都城的时代,这条路一度命名为“御街”。(严格地说,中轴线只是“御街”的一部分。) 杭州中轴线在历史上就是杭州的城市中轴线,有重要意义,虽然现今已经失去了城市中轴线的性质,但依然是存载着杭州城市十分重要的文化、社会、经济功能。所以,充分发掘和深入认知这条杭州中轴线,对杭州城市的建设发展会有重要价值。 杭州中轴线的基本特点之一,是其形成过程是自然成长的,换而言之,杭州中轴线有一个历史形成的过程。回顾杭州中轴线的形成史,可以将其分为三个阶段: 吴越国是初步形成期,北宋是发展期,南宋是成熟期。 南宋时期的御街所论已多。而这条中轴线的形成期、发展期的情况,尚有不少可探究之处,也正是本文重点之所在。 吴越国是杭州中轴线的形成期 吴越国之所以是中轴线的形成期,是因为钱镠才开始修建杭州“罗城”(杭州大城)。可以说,吴越国之前的隋唐时期,杭州的大城市形态都还没有完全形成,那就根本谈不上有没有城市中轴线这个概念了。

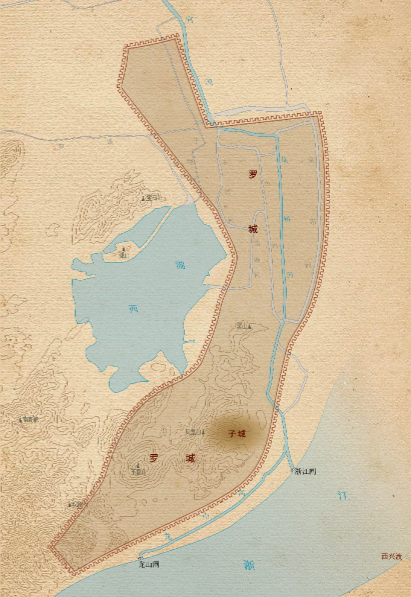

▲钱镠所修的杭州罗城示意图 开皇十一年(591),到江南地区平叛的杨素创建了杭州州城,被认为是杭州建城之始。后来学者都将其理解为是一个“三十六里”之周长的大城,如钟毓龙的《说杭州》,魏嵩山的《杭州城市的兴起及其城区的发展》,提出的隋代杭州城范围如下:“其城范围,南起凤凰山,北抵今体育场路,东临东河,西濒西湖。”但是,这个大杭州城其实并不存在。杨素创建的杭州城实质是一个军事堡垒性质的“子城”,面积较小,其周围约10里,位置在钱塘江北岸的柳浦西(今凤凰山东麓)。与此同时,西湖东北方位,还长期存在着钱塘县城,两城并峙。在整个隋唐时期,杭州历史上出现了一个双城记时代——南边杭州州城、北边钱塘县城(宝石山东麓),遥相呼应。白居易的《余杭形胜》诗曰“州傍青山县枕湖”,乃是双城记的真实生动写照。

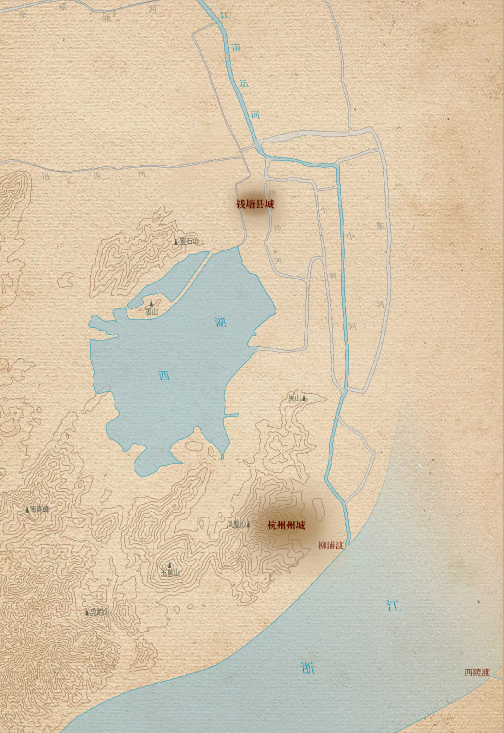

▲唐代的双城记:杭州子城和与钱塘县城方位示意图 如果从钱镠所修罗城的形态来看,其实就是将隋唐的南州城、北县城给连成一体,换而言之,罗城最大的特点是,将两个小城的中间部分(也即城外部分——主要是西湖东部一带)给囊括进来了。钱镠新修罗城是个周围长达七十里的大城,这个大城的规模甚至比宋元明清的杭城都要大很多。 钱镠为什么要修这么大的城呢?原因就在于“盛民”。也就是说,整个唐朝,经济不断发展,所以在子城和县城之间的地带(主要是西湖以东一带),出现了大量的居民聚落和繁荣的商业聚集区。罗隐的《杭州新建罗城记》说的很清楚,在孙儒作乱江南之后,钱镠“后始念子城之谋,未足以为百姓计”,就是说仅仅是子城,范围太小,无法保护广大老百姓的安危。 当然,修罗城的目的,也包括了保护城市经济的安全——《杭州新建罗城记》很清楚地提到杭州的繁荣:“东眄巨浸,辏闽粤之舟橹;北倚郭邑,通商旅之宝货……苟或侮劫之不意,攘偷之无状,则向者吾皇优诏,适足以自策。”一旦遭到如孙儒军队这样的疯狂劫掠,那就悔之晚矣。 这些繁荣的商业区和人口集中区在哪里呢?显然主要在县城和子城的中间这片区域。如果说得更明确一点,那就是沿着大运河(中河)分布的区域——这就是杭州中轴线的前身。 钱镠新修罗城周围七十里,其特别突出的即所谓“腰鼓城”,南北长而东西窄。这一特点,正是由运河定义而成。大运河的杭州段,如果从北段的德胜桥附近开始(吴越杭州罗城的北门“北关门”在此),一直往南到樟亭驿(也是杭州罗城的南门附近)为止,其距离刚好大约有20里左右。唐李华描写杭州的名句“骈樯二十里,开肆三万室”,所谓“骈樯”就是桅杆林立,船只塞河的景象。而所谓的二十里,刚好吻合运河杭州段的长度。所以李华此句完全是写实之句,杭州运河之繁荣可以想见。 吴越国钱镠所修罗城,西至西湖,东包东河,所以,贯通南北的大运河(中河)刚好处于中间位置,而在大运河边上形成的南北通衢,也就自然地形成了杭州城市的中轴线。 北宋是杭州中轴线的发展期 北宋之前,虽然中轴线已经形成,但其名为何不得而知。到了北宋,这条中轴线名称正式出现,即屡屡出现在苏轼笔下的“沙河塘”——即南宋的御街,今天的中山路。 从杭州的地理空间来看,杭州中轴线(今中山路)旁边有一条“小河”(宋代也叫市河),街与河并行,显然是有密切关系的。但在小河的旁边,还有一条“中河”,同样与之并行。中河,才是真正贯通杭州城的水路,同时也是连通城外运河的主要通道,实际上,中河是“大运河”的主航道,而小河可视为是中河的支流。总之,杭州中轴线的形成,最关键的因素是中河作为大运河的一段,发挥出了巨大的集聚效应,形成了城市化的特征。毋宁说,沿着中河形成了杭州最早期的聚集区。这一过程在唐代已有初步发展,到了北宋,则达到了十分兴盛的局面。在苏轼笔下已有很多记录。 苏轼笔下的“沙河塘”是什么?“沙河”自然是河,也是人工开挖的河道;“塘”是堤坝,是开挖沙河而形成的堤坝。后来则因为远离江潮,堤坝失去功能而逐渐低平了,遂成为通衢。此外,塘应该是有相当宽度的地段,因此变成通衢而成为商业区。 那么,沙河塘的具体位置又是哪里呢?历史上对苏轼笔下沙河塘的理解多有偏差,也是需要辨析的。主要的困难在于,杭州文献中提到的沙河有很多条。

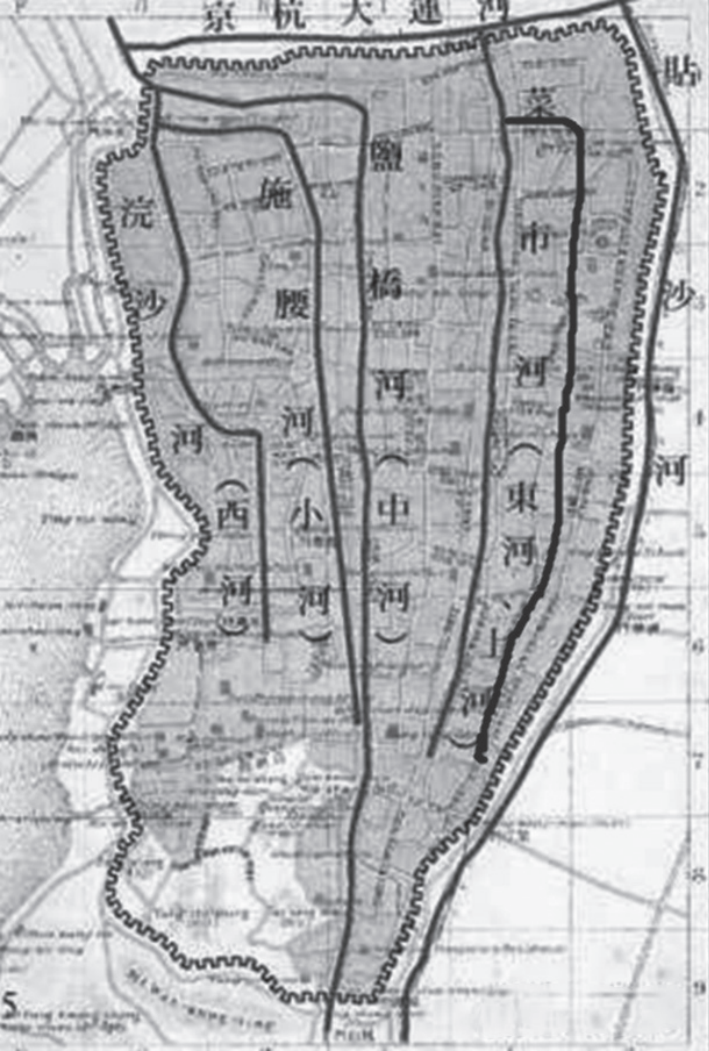

▲杭州历史上南北向的多条沙河 唐代就有两次开沙河活动,一次是唐朝前期,景龙四年(710),主持人是州司马李珣(一说是宋璟)。据《七修类稿》引潘同《浙江论》记载:“唐中宗景龙四年,沙方见长,地方平坦,而州之司马始开沙河。”第二次是唐后期,咸通二年(861),刺史崔彦曾继续开沙河。《新唐书·地理志》记载,其方位在钱塘县南五里。《咸淳临安志》卷38有更详细信息:“沙河塘……在钱塘县旧治之南五里。潮水冲击钱塘江岸,奔逸入城,势莫能御。咸通二年,刺史崔彦曾开三沙河以决之,曰:外沙、里沙、中沙。”从《新唐书·地理志》来看,似乎崔彦曾只开了一条沙河塘,而《咸淳临安志》则认定有三条之多。 三沙河的具体位置,讨论很多,我们这里只讨论最靠西边的沙河的位置。《咸淳临安志》提到:“政和元年,郡守张阁标识其处。近南有坝头。”坝头,当指今羊坝头。而羊坝头最靠近的就是小河(又称市河)。可以认为,小河应该就是最西边的沙河。 苏轼笔下多次出现沙河塘(或称“沙河”,或称“河塘”,当皆指沙河塘而言),试列举如下: 《惜花》:“沙河塘上插花回,醉倒不觉吴儿咍。”自注云:“钱唐吉祥寺花为第一。壬子清明,赏会最盛。夜归沙河塘上,观者如山,尔后无复继也。” 《望海楼晚景》:“沙河灯火照山红,歌鼓喧呼笑语中。” 《湖上夜归》诗:“入城定何时,宾客半在亡。睡眼忽惊矍,繁灯闹河塘。市人拍手笑,状如失林獐。” 《次韵述古过周长官夜饮》:“云烟湖寺家家境,灯火沙河夜夜春。” 《戏赠》:“惆怅沙河十里春,一番花老一番新。” 《青牛岭高绝处有小寺人迹罕到》:“暮归走马沙河塘,炉烟袅袅十里香。” 《虞美人·湖山信是东南美》:“沙河塘里灯初上,水调谁家唱。夜阑风静欲归时,惟有一江明月、碧琉璃。” 《南乡子(和杨元素)》:“东武望余杭,云海天涯两杳茫。何日功成名遂了,还乡,醉笑陪公三万场。不用诉离觞,痛饮从来别有肠。今夜送归灯火冷,河塘,堕泪羊公却姓杨。” 苏轼笔下的“沙河塘”具体在哪里呢?《艮山杂志》以为东坡所谓沙河是菜市桥河(东河)。为此,钟毓龙进行了批驳,所论甚是。并进一步指出,“吉祥寺,在安国坊,今之军督司巷中。赏花夜归,盐桥河是所必经”,似乎将沙河塘的沙河指定为中河。但实际上,吉祥寺正处于小河和中河的中间,所以,“沙河”所指最大可能是“小河”,而“沙河塘”的对应位置,更有可能是贴着小河西边的今中山路。其中,苏轼诗词中好几处是从吴山顶上“有美堂”中俯视杭州城的,小河正是可以直视之处,尽纳眼底。 上文之所以引出大量苏轼的诗词,是为了证明,北宋时候的沙河塘,不仅是杭州城的中轴线,而且是必经之交通要道、繁荣的商业街。可以看到,苏轼从城外回来,经常是经过沙河塘的;至于沙河塘上灯火通明、市人如织的描述,更充分反映了沙河塘在北宋作为商业中心街的地位,完全确立。 北宋的城市中轴线沙河塘正是上承隋唐吴越,并获得了重大发展,确立了商业中心地位,也为南宋都城的中轴线进一步确立,准备了良好基础。 南宋御街是杭州中轴线的成熟期 杭州城市的中轴线,到了南宋时期,被称为“御街”,广为人知,今天也作为旅游商业街区的名称而得以部分复原。在此不拟多谈,略做余论。

▲南宋御街示意图 之所以将南宋时期称为杭州中轴线的成熟期,主要有两点: 一是都城时代,自然地赋予了这条中轴线很多政治的、礼仪的意义。这大大提高了中轴线的地位,具有政治特殊性。比如在中山南路一段,两边聚集了大量的中央官署,三省六部等等,还包括朝天门,一个废弃的古城门也被当做了皇城之门,具有了新的政治功能(可以参考陈志坚的《朝天门——南宋的天安门》一文)。

▲南宋朝天门(今鼓楼) 此外,御街两边还有不少礼仪性建筑,典型的如太庙,其实还有一个容易被忽略的,就是社稷,也在御街沿线。太庙、社稷,左祖右社,堪称是都城布局中的关键。因为城市的特殊性,无法严格按照《周礼》来安排,但分布在御街沿线,也算是一种迁就,当然也就赋予了御街更多的礼仪性意义。此外,作为帝王礼仪活动出行的“御街”名称本身,就有巨大的政治性和礼仪性意义,就不需多论了。 第二点,是御街一线,作为商业中心的地位进一步提高和巩固。其商业的繁荣、交通之重要,也早已成为共识。只提一点,实际上在宋以后,杭州失去了都城地位之后,中轴线依然长期存在,恐怕还是因为在南宋时候作为商业中心奠定的坚实基础。其影响直达近代,长盛不衰,此点不可不察。

▲南宋御街街景 都是作为城市的“中轴线”,北京中轴线与杭州中轴线之间,自然有很多共同点,比如都是南北走向,都是城市的地理中心,都有礼仪性和象征性。但两者又存在很大差异: 一是规划建设和自然形成的差别。北京中轴线是规划建设而成的,有深刻的内涵;而杭州中轴线是在城市发展过程中自然形成的。 二是抽象和具象的差别。北京中轴线不是贯通可行的,是一条“抽象”的线,具有极强的礼仪性质和象征意义;而杭州中轴线是具体的,呈现为一条街道形态,而且是城市贯通南北的大动脉。在南宋时作为“御街”的存在而具有一定礼仪性,但其他历史时期主要是作为城市的商业中心而存在。 关于打造杭州中轴线——中山路的几点思考 中山路目前的历史文化和业态集中在两个方面,一是南宋御街,二是旅游商业。应该说,已经是充分发掘了中山路的历史文化内涵,也继承了中山路作为历史商业街的传统特色。如果要在现有基础上更进一步提升和发掘文化价值、旅游价值,可以从以下几个方面入手: 注重“杭州中轴线”概念。南宋御街是杭州中轴线的成熟期和高光期,是代表性阶段。但是,只提御街,实际上不足以代表中山路的历史内涵——前有吴越国、北宋时期,后有元明清、民国时期(百年历史建筑老街)。所以,如果用“杭州中轴线”概念,其包含的内涵和时间跨度,都比“南宋御街”要更大更丰富,可以容纳更多的时代文化信息。 进一步发掘吴越国时期的中轴线历史文化。杭州中轴线形成于吴越,发展于北宋。这两个阶段的历史文化内涵重视程度远远不够,需要更深入挖掘。吴越国在中山路的历史遗留,当以今天的鼓楼为代表,鼓楼在吴越国时代称“朝天门”,是吴越国十分重要的一个历史遗存。可以重点挖掘“朝天门”的历史文化内涵,与伍公山上的伍公庙结合起来,一同打造升级。 梳理北宋的历史遗迹。杭州的北宋历史其实很丰厚,但相对南宋,关注度要缺少太多了。比如可以尝试重新恢复“有美堂”(梅挚、欧阳修、蔡襄、苏轼等很多人都与此有关,可谓是北宋第一文化重地),其原址就在吴山顶上最北端,恰可以俯视中山路。其地址南宋为至德观,元朝为太岁庙,今为两层回廊式建筑,楼下称“茗香楼”,楼上称“极目阁”,依然是俯视杭城的极佳之处。在楼前空地上,今天重新立了北宋的“有美堂记”碑,还有两株枝叶繁茂的“宋樟”。在这里,借恢复“有美堂”之机,重建一个杭州的北宋文化重地,是十分可行的。 发掘光复路的南宋文化。苏轼笔下的“沙河”,最大的可能是小河。小河长期存在于杭州历史中,直到民国时期才填埋,成为今天的光复路。至今光复路仍然是杭州城内最长的一条小巷子,两边很多更短的小巷子还保留了南宋时代的地名,如芳润桥等等。虽然不太可能恢复为一条河,但在今天的基础上,重新发掘南宋文化,进行新的开发利用,恐怕也是可以考虑的。而且,光复路就在中山路东边,咫尺之遥,可以说,开发光复路,也是中山路提升的题中应有之义。 加强中山路历史文化街区和中河的联动。今天的中河,除了南端的六部桥、凤山水门等作为中国大运河的节点,予以整治和保护之外,其他地方,可能限于中河高架等交通影响,开发的程度是偏低的。实际上,中河在历史上长期是大运河的杭州段,历史价值很高。而且,从水路角度而言,中河也属于杭州中轴线的一部分。所以,如果要提“杭州中轴线”的概念,那么,中河是不能忽略的一条线。

|