| 吴越国作为杭州(临安)历史最为耀目的一部分,被广为传颂,现在对吴越国的评价,包括对其创立者钱镠的评价几乎一边倒,似乎没有瑕疵,或者即使有瑕疵也不讲。这并不客观。吴越国的创立者钱镠确立“事大”原则,尊奉中原王朝为正宗,功莫大焉。然而,如果把钱镠与曹操相提并论,并且认为其“承受着一千余年的误解和非议”,可能说得过于绝对了,笔者不敢苟同,因为这并不符合历史唯物主义的态度,也不利于对吴越国的科学认识。我们认为,吴越国及其历史文化是中国古代史和中国传统文化的一部分,其地位、作用和影响也只能放在这个维度中予以考量。 吴越国是一个政权,其产生和半个多世纪的存在均与后唐之世的普遍混乱有关。从某种意义上来说,钱镠建立吴越国,有保护一方百姓免受战乱侵扰的客观需求,在其半个多世纪的统治中,也的确为江南一军十三州百姓赢得了喘息的和平生存空间。在十国当中,吴越国的经济、文化建设等各方面都有不俗的表现,为后来中原王朝的统一奠定了坚实的基础。这是必须予以充分肯定的。毋庸讳言,任何一家封建王朝皆有其弊、其疴,因此也必然招致当世或后世的批评。这是极其正常的。欧阳修的批评便是如此。

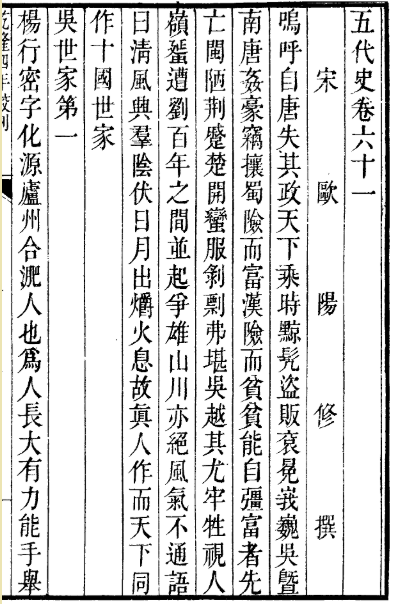

▲欧阳修 应该说,与《旧五代史》相比,欧阳修补充了更多有关十国的资料,对十国的历史也更加重视,采取的态度也更加客观,而少了《旧五代史》中浓厚的正统意识。从其对十国的一个总的概括中,不难看出他对十国的鄙视态度还是相当明显的:“自唐失其政,天下乘时,黥髠盗贩,衮冕峨巍。吴暨南唐,奸豪窃攘。蜀险而富,汗险而贫,贫能自强,富者先亡。闽陋荆蹙,楚开蛮服。剥剽弗堪,吴越尤甚。牢牲视人,岭蜑遭刘。”可看出,其鄙视十国,而对吴越国尤甚。 从现存史料可知,在宋人对吴越国的批评中,以欧阳修的批评最为激烈。如果考虑到欧阳修在《新五代史》中的惜字如金,与不喜术者、预言、谶纬、祥瑞等记载,人们会对他耗费大量笔墨描绘术者对钱镠光明未来的预言感到惊讶。这无疑是为了他下面的评论而来的:“天人之际,为难言也。非徒自古术者好奇而幸中,至于英豪草窃亦多自托于妖祥,岂其欺惑愚众,有以用之欤?盖其兴也,非有功德渐积之勤,而黥髡盗贩,倔起于王侯,而人亦乐为之传欤?” 在五代十国历史上,各政权统治者利用术者、谶言、祥瑞为自己造势者不胜枚举,因此,这篇议论并非单指钱镠一人。然而毫无疑问,这是直接指向吴越王室的:“考钱氏之始终,非有德泽施其一方,百年之际,虐用其人甚矣,其动于气象者,岂非其孽欤?是时四海分裂,不胜其暴,又岂皆然欤?是皆无所得而推欤?术者之言,不中者多,而中者少,而人特喜道其中者欤?”言辞之激烈,令人咋舌,特别是考虑到当时钱氏子弟在北宋朝堂占据重要位置的情况之下,就更显得非同寻常。

▲《新五代史》 欧阳修对吴越国的批评集中在两点。一是赋敛苛重,虐用其民。他认为,十国之中,“剥剽弗堪,吴越其尤”,仅比“牢牲视人”的南汉略好些。“自镠世常重敛其民以事奢僭,下至鸡鱼……必家至而日取。每笞一人以责其负,则诸案吏各持其簿列于庭,凡一簿所负,唱其多少,量为笞数,已则以次唱而笞之,少者犹积数十,多者至笞百余,人尤不胜其苦。又多掠得岭海商贾宝货。”二是曾经改元,甚至很可能称帝。“然予闻于故老,谓吴越亦尝称帝改元,而求其事迹不可得,颇疑吴越后自讳之。及旁采闽、楚、南汉诸国之书,与吴越王老者多矣,皆无称帝之事。独得其封落星石为宝石山制书,称‘宝正六年辛卯’,则知其尝改元矣。‘辛卯’,长兴二年,乃镠之末世也,然不见其始终所因,故不得而备列。钱氏讫五代,尝外尊中国,岂其张轨之比乎?”虽然欧阳修曾经怀疑吴越王钱镠想称帝,但并未找到证据,只能证明它曾经改元。改元事大,攸关忠奸之辨,这无疑触动了钱氏子孙的神经,他们对欧阳修的说法一再进行驳斥、辩解,责其“厚诬君子”,甚至声称欧阳修是因与钱惟演结怨才诋毁吴越王室的。 揆诸史乘,钱惟演为人趋炎附势,攀附丁谓,诋谤寇准,为时论所鄙,在宋人所撰笔记中多有揭露,但欧阳修对之却并无不敬,不但于《归田里录》无贬辞,而且在《上随州钱相公启》《过钱文僖公白莲庄》等诗文中对他赞誉有加,“每与同僚叹公子之纯德也”,“幕府足文士,相公方好贤”。且欧阳修为人光明磊落,当不致以私怨诋毁吴越国。 欧阳修出生于南唐故地,其家族在南唐李氏时为庐陵大族。而南唐与吴越为国。虽然相继归宋,但在南唐故地,难免流传对吴越国不利的言论与证据。欧阳修对吴越国的观感,或多或少会受其影响。关于赋税重问题,在五代十国人的说法中便可以见到。如当时与吴越国敌对的南唐人认为:“两浙钱氏偏霸一方,急征苛惨,科赋凡欠一斗者,多至徒罪。徐场尝使越,云三更已闻獐鹿号叫,达暑问于驿吏,日乃县司征科也。乡民多赤体有被葛者,多用竹篾系腰间。执事者非刻理不可,贫者亦家累千金”,“刮地重敛,下户毙踣”,《旧五代史》亦称钱镠“穷奢极贵”,线元瓘“奢僭营造,甚于其父”。曾在雍熙年间任苏州长洲县令的王禹偁对吴越国的情况较为熟悉,认为“钱氏据十三郡,垂百余年,以琛赆为名而肆烦苛之政,邀勤王之誉而残民自奉者久矣。属中原多事,稔小利而忘大义,故吊伐之不行也。洎圣人有作,钱氏不得已而纳土焉。均定以来,无名之租息,比诸江北,其弊犹多”。而与钱惟演相唱和的杨亿也不讳言“钱氏窃居之际,头会箕敛,民不堪命”。 苏耆《闲谈录》记载钱镠有其国时,规定在西湖捕鱼者每天须交纳数斤鱼,称为“使宅鱼”,“其捕不及额者,必市以供,颇为民害”。《十国纪年》称钱镠“居室服御,穷极奢靡,末年荒恣尤甚。钱氏居两浙逾八十年,外厚贡献,内事奢僭,地狭民众,赋敛苛暴……”《续资治通鉴长编》与欧阳修、刘恕的记载相近。黄伯思言“予家吴中,每闻故老言,钱氏有国时,赋厚役丛,民不堪生。今所营梵宫,修楹穹极,绵亘林壑,它所兴为率称是,宜若不能长守”。《咸淳临安志》:“钱氏擅二浙时,总于货宝,夭椓其民,民免于兵革之殃,而不免于赋敛之毒,叫嚣呻吟者八十年……”吴越王钱弘俶纳土归宋之后,太平兴国三年(978)范旻上言:“(钱)俶在国日,徭赋繁苛,凡薪粒、蔬果、箕箒之属悉收算。欲尽释不取,以蠲其弊。”王永“悉除无名之算”,整顿田赋。 凡上种种,说明吴越国苛捐杂税是存在的。封建社会体制下,有着尽人皆知的原因,这一点无须粉饰,不可能存在一个不向百姓征收苛捐杂税的政权。而较诸十国政权,对吴越国而言不仅可能还有另外的原因,并且这些原因可能由于如下境况而更为突出。举其荦荦大者,首先是庞大的军费开支。虽然吴越国八十年历史上基本处在一个和平环境中,但在钱镠建立霸权之初、钱弘佐时期和钱弘俶时期,各有大小不等的战事,有的历经数年,无论人力、物力抑或财力,消耗无疑都是巨大的。其次是对中原王朝的贡献。吴蜕在《镇东军监军使院记》载钱镠“以国家经费为忧,勤修职贡,航深梯险,道路相望,史不绝书,府无虚月。当朝廷多事之际,无帑充给,实有赖焉”。欧阳修在《新五代史》中也说吴越国“常奉中国不绝”。最后是钱氏吴越国的奢靡作风。虽然也有不少表扬吴越国“仁政”之论的,但多以《吴越备史》之类的记载为主,而《吴越备史》《钱氏家话》与《钱氏家乘》皆出自钱氏子弟之手,有所讳言是可以想见的。甚至于,即使《吴越备史》也曾记载钱镠“大会故老宾客,山林树木皆覆以锦幄”。钱易《钱氏家话》中亦有所记载:“镠公宴不贰羹胾,衣必三澣然后易。” 或以为欧阳修对吴越国的批评盖出于其“偏见”,其说辞恐怕站不住脚。吴越国在干戈扰攘的五代十国,既要应付战事,又要贡献中原朝廷,又需大兴水利、频繁营造城池,还要供应钱氏宫室的奢靡生活,百姓的负担自然不会轻。只是这与纳土归宋的功勋相比,显得更为次要罢了。诚然,这并不是一个多么新的问题。围绕吴越国的评价及其争论一直在进行着。尤其是,拥有吴越国文化传承者身份的人们,出于情感等因素,期冀吴越国及其创建者美好如玉,其心可鉴。其实,愈是尊重史实,愈是有利于今人对吴越国的理解,因为没有人会对一个古代政权求全责备。而这种争议的存在,恰恰说明对吴越国史的研究还不够系统、不够深入,吴越国文化的整体风貌还不够清晰,未来尚有很大的努力空间。

|