| 2005年,彭慧萍在中央美术学院博士毕业后,受到普林斯顿大学教授、时任清华大学讲席教授方闻先生的邀请,为其提供了清华大学教职。然而她宁愿一切归零,只身前往美国斯坦福大学继续追求学术理想,拿到了第二个博士学位。 从中国台湾到大陆再到美国,彭慧萍饱尝中文著作和学位不被承认,在2005-2007年甚至无处栖身。这一段艰难岁月的冷暖,或许只有她自己知道。 现在看来,这终是她正确的抉择。 彭慧萍是台湾师范大学艺术史研究所硕士,受教于书画鉴定专家傅申和艺术史家佘城;来到大陆,就读于中央美术学院美术史系,受教于薛永年教授;转赴美国斯坦福大学后,受教于文以诚教授。中国台湾、大陆,美国是中国美术史研究的三大重镇,彭慧萍常常穿梭于这三地,让她在美术史研究方面,不断地开拓视野,走在学术的前沿… 陈居中《平原观猎图》局部,克利夫兰艺术博物馆 在台湾期间,彭慧萍奠定下了扎实的学术基础,尤其是在书画鉴定与文献方面;在大陆期间,她陆续发表了有关“辽金番马画”的系列文章,博士学位论文《南宋画院之省舍职制与后世想象》更是受到了学界的极大赞誉(同时也被不断地抄袭);去往美国后,受到美国人文学术环境与跨学科的训练,使她有了更开阔的学术视野,研究涉及宋徽宗政治与天变、锦衣卫贪污案、明代宫廷查抄案等专题。 宋徽宗《听琴图》局部,故宫博物院 彭慧萍关于南宋画院的研究,纠正了明清以来数百年的讹误,受到了极大的赞誉。

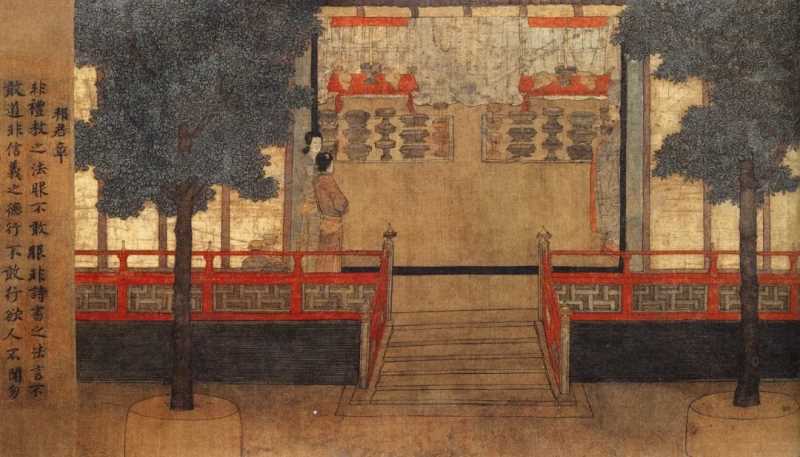

方闻 美国普林斯顿大学教授,著名中国艺术史学者 彭慧萍专题研究南宋宫廷画师的供职模式,作业甚力,用宋代制度史的资料,在宋代画史上做出很好的贡献。 汪悦进 哈佛大学艺术史与建筑史系教授,洛克菲勒亚洲艺术讲席教授 彭慧萍以深厚的绘画史与宫廷机构史治学功底,追溯南渡后画院改制及其对元明清的影响。复用后现代史学的叙事文笔,追究后世如何打造南宋画院形象,视野宏阔而目光锐利,读之恍若置身南宋。 洪再新 美国普吉湾大学教授,中国美术学院博士生导师 彭慧萍近年在南宋画院人事变革、收藏制度的研究上,有重要的建树。 Ping Foong 美国华盛顿大学艺术史系教授,2015年列文森奖获得者 北宋灭亡后,翰林画院如何承续一直是个极为艰巨的研究主题。彭慧萍以独到的见解,剖析原本掌管宫廷画家的内侍省、翰林院等内廷机构以及画院职事,在南宋如何由新一代的组织取代。书中对南宋画师的升迁管道与艺术教育,提出令人振奋的结论。 《女孝经图》卷局部,故宫博物院 《女孝经图》卷局部,故宫博物院

更难能可贵的是,她的这一研究不仅在艺术史学界具有重大的意义,同时还能回馈历史学科。尤其是关于两宋官制之变的研究,让政治史的研究者,重新思索南宋松散皇权下,中央与地方的互动模式。 国际著名宋代专家包弼德、伊佩霞、艾朗诺、邓小南、井手诚之辅等,都对此给予了认可或相关引用。 当历史学者普遍认为艺术史学者多缺乏法理或史源依据的时候,南宋画院研究对绘画史学者和历史学者之间的交流做出了少有的贡献。 如今《虚拟的殿堂:南宋画院之省舍职制与后世想象》经千呼万唤后,终于要出版发行,这也是彭慧萍十二年来研究宫廷制度史与艺术史的纪念。 下面文章,节选自《虚拟的殿堂》一书序言 并有所调整与删减

北宋翰林图画院系一省舍独立、职制完整的机构实体,这是作为机构的画院。作为一个实质机构,北宋画院于官制体系中于法有据:有明确固定的画院院址,有机构存废的历史记录,有职制鲜明的上下层机构,有诏书敕令的调整轨迹,有集中编制于画院的画师,有画师集中住宿的房舍,有阶秩分明的层级制度。凡此七项作为机构的规格条件,南渡后无一能够成立。 此前所有学者都认为,南宋画院是构筑在北宋翰林图画院的制度模型上,南、北两宋同样拥有独立完整的画院规模。如铃木敬、艾瑞慈、班宗华、王伯敏、令狐彪、陈传席、何忠礼、徐吉军等绝大多数学者,都推论南宋在建炎、绍兴年间建造省舍,依样复置了实体画院。 不过,南宋文献几乎没有关于南宋画院的记载。没有任何蛛丝马迹,显示南宋官制体系中的画院复置于何处,古临安地图亦未见其踪影。万历、清代至晚近画史生成的中瓦子、富景园、万松岭三种“画院院址”,其实均非画院院址。翰林四艺局入南宋后,御书院、天文局、医官局三艺局均载录详备,唯独未见画院复置。 所有证据均已表明:南渡后,没有单一独立的实体画院。南宋画师打破了北宋集中、单一却封闭的供职模式,但不是全然混乱无章,而是以御前画师、非御前画师服务于宫廷。

编制于官府衙曹的画师、画匠各自隶籍于官僚机构,构成庞大的非御前画师。非御前画师或供职于工部,或隶籍于工部下辖之将作监、修内司、文思院等工艺匠作诸子局,或权发甲库、车辂院祗应、提辖官、提举官。由于提举官、侍郎、祗应均有实际的职务差遣,可知非御前画师于各自注册的岗位上提供实用性的绘画服务,并受到各种上级机构的调度。 马和之《毛诗图》局部,美国大都会博物馆 然而并非每位画师都受三省百司的指挥干预,画艺精湛的宫廷画师雀屏中选,冠“御前”衔名,受赐金带为御前画师。马和之由非御前画师(工部侍郎)受高宗赏识进而披挂御前名义,提举车辂院画师刘宗古进而轮值待诏御前,这说明非御前画师转换为御前画师应存在某种流通性暨可让渡性。

御前画师蒙帝后宣诏被频繁召见,在画史上享有烜赫声名,校核李唐、萧照、李从训、马兴祖、刘宗古、刘思义、苏汉臣、李迪、李安忠、陈善、徐确、林椿、吴炳、刘松年、马远、马麟、夏珪、梁楷等御前画师的名单,知悉此系后世构筑南宋院体画风形象的主体精英。这一群应奉君王的值日生,以轮流排班的流动模式,宿值待漏于帝王跟前。其供职地点随机而灵活,轮值当日才入宫宿值。画师行踪视皇帝而定,由于帝王踪游四处,因此天子乘舆所往,即御前画师待命之所至。他们是随行移动的值日生,随侍伴驾,站着上班。值班画师之待漏地点可能为帝王殿阁前,可能为德寿宫,也可能为皇城郊区外。衔命传唤、差拨御前画师至帝王跟前者,为内侍或皇城司、殿前司等帝王亲信的禁卫军,但此三者均非御前画师的隶属机构,而是经帝王授权,负责排办画师轮宿出勤的调度者。御前画师授赐的职官(成忠郎、迪功郎)多系寄禄官,待诏、祗候则为差遣名,而非正任的位阶层级。

马麟《秉烛夜游图》,台北故宫博物院 任职三省百司的非御前画师由隶属机构登记在案,当然并非画院画师。御前画师直隶于帝王,但居无定所,没有专属的署廨院址。于是在严格的意义上,无论御前或非御前,其制度规模之分散程度均无法匹配御书院、医官院、天文院等其余翰林三艺局。散状隶籍的供职网络,没有稳定的职制层级,没有专门的行政办事房,因而南宋人不称其为画院。在1146年、1186年朝廷诏令,1169年、1270年临安方志,1236年《朝野类要》,1275年《梦粱录》等南宋公私文献所罗列的翰林诸艺局中,也无法等量并列画院(或相关词汇)。

如果再回视南宋人编纂的南宋画史,更能理解1167年成书的《画继》为什么称北宋画师任职处为画院,却不提南宋画师供职于画院。《画继》之所以始终不提南宋画院,是因为南宋并无等同于北宋翰林图画院的实体画院。精确地说,南宋并不存在任何一处静止不变、独立运作并堪称画院规格的殿堂,只有辐散的“画家十三科”,交织成宫廷绘画的流动网络,而元人所谓南宋“御前画院”并不是实质的画院机构,而是御前画师之抽象集合体。 马远《踏歌图》局部,故宫博物院 御前画师是“御前画院”的真实纽结,官阶不高,却职任亲近。高宗、吴皇后、孝宗、光宗、宁宗、杨皇后、理宗等南宋帝后,对李唐、萧照、马和之、马兴祖、马远、马麟、李嵩画迹的胪注诗题,与画中签署的“臣”字款,证明御前画师奉敕作画之频繁性暨君臣互动的亲密性。帝王个别、单独地私下召见,不仅免除画院的设置,省去浩繁的机构开销,并能降低朝廷的运作成本。宿值殿前的漏夜随侍,让画师更直接伏蒙圣谕,绘制出更高质量、迎合帝意的奢侈品。这一批烟云供养、替临安湖山点饰浸繁的精英画师,在进入下一个世代的书写文本中不断转型,由“御前画师”“御前画院”,蜕变为“南宋画院”。

在元、明、清三朝数百年的画史长河里,一步步地被时移物换,任凭后世雕筑对南宋画院的虚拟想象。

作者简介: 彭慧萍(Huiping Pang),中央美术学院史论系博士,斯坦福大学艺术史博士,Smithsonian Institution博士后,现任职于芝加哥艺术博物馆,曾于Artibus Asiae、Journal of Song-Yuan Studies、 Ming Studies等中英文核心期刊发表数十篇学术文章。研究方向为宋元明清书画史、宫廷政治制度史。代表著作涉及辽金番马画、徽宗政治与天变、锦衣卫贪污案,以及明代宫廷查抄案。 |