|

6月2日,“澎湃新闻·私家历史”栏目发表了周明先生的《作为革命风尚的“支那”,为何会变成对中国的蔑称》一文,笔者读后颇有启发,也尝试着对“支那”一词的来源进行考证,并对日语“支那”一词的来源作适当的补充。近年研究表明,印欧语系里对华的称呼,如China(英)、Chine(法),乃至Sinae(古希腊、古罗马)是起源于古梵语Cina的西传。古梵语Cina经佛经也传到中国,佛家将其音译为“震旦”或“脂那”,还有今人所熟悉的“支那”。然而,日语中的“支那”并非来源于大众所熟知的英语词China,而是拉丁语Sina/Sinae。

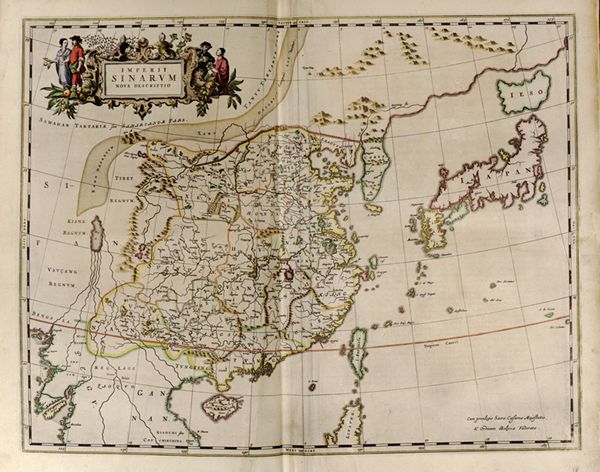

《中国新地图集》中国(Sinarvm)总图,含朝鲜、日本 最早的“脂那”来源于佛经 西晋以前翻译的佛经,将中国大多义译为“晋”“秦”“汉”等。苻秦时摩难提所译《阿育王息坏目因缘经》中译为“秦土”。西域高僧鸠摩罗什所译《大庄严经》译作“汉”“汉土”“汉国王”等,《般泥垣经》译作“神州”。

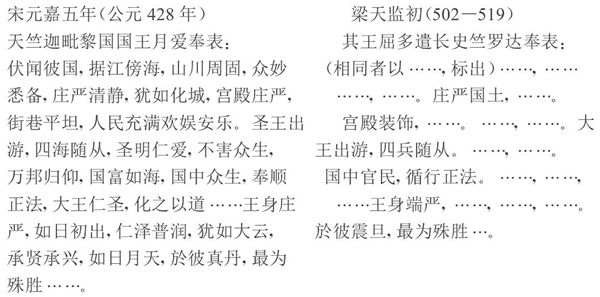

鸠摩罗什 东晋以来的部分译经者,逐渐开始用音译,多译成“振旦”“真丹”“真旦”“震旦”。此时的佛经一般是以西域诸语的转译本为底本,这些语言为萃利语、吐火罗语、犍陀罗语。《宋书》和《梁书》分别记载了元嘉五年(428年)、天监初(502—519)两次天竺国奉表的表文。前次用真丹,后次用震旦。

天竺国奉表的表文 唐代著名高僧玄奘在《大唐西域记》里提到了“震旦”的来源,为Mahachinasthana或Cinasthana的音译。《大唐西域记》中记载,戒日王问玄奘:“大唐国在何方?”玄奘回答:“当此东北数万余里,印度所谓摩诃至那国(Mahachinasthana)是也。”“震旦”和“脂那”同源,是一个词取不同部位的音译。 Mahachinasthana有何涵义呢,Maha意为大,cina意为思维、智慧;sthana意为所在、国度。可见此词在古印度含有称誉“文明智慧之国”之意,《翻译名义集》:“支那,此云文物国。”《慧琳音义》卷22“震旦国条”:“或曰支那,亦云真丹,此翻为思惟。以其国人多所思虑,多所计作,故以为名。即今此汉国是也。” 隋开皇三年,翻译《法护长者经》的那连提耶舍,是首次使用“脂那”来称呼中国的人。“脂那”“至那”“支那”其本质都是Cina的音译。玄奘的《大唐西域记》全程用“至那”的译词来指称中国,他的影响力很大。至此之后,“脂那”系取代了“震旦”系,成为音译的主流。唐僧玄应在《一切经音义》就指出:“振旦言或言真丹,并非正音。言支那,此云汉国也,又无正翻,但神州之总名也”。他认为,“支那”才是正音、总名,“震旦”系译词是非正音,这是玄应对cina一词翻译用词两阶段的评述。 唐朝以后,“震旦”逐渐不用,但并不意味着国人遗忘了此词。如鲁迅在《书信集·致蒋抑卮》写道:“近数日间,深入彼学生社会间,略一相度,敢决言其思想行为决不居我震旦青年上。”我国著名高校复旦大学也得名于此词。1903年2月,近代著名教育家马相伯在徐家汇天文台旧址创办震旦学院,由法国耶稣会奖学基金提供支持。由于古波斯语的“震旦”(Cinistan)有“光明之国”之意,他故将英、法文校名分别意译为Aurora University和Université l'Aurore。奥罗拉(Aurora)即古罗马神话中的光明女神。 1905年,因法国耶稣会士对于马相伯去宗教化等并非教会学校正统的方式来办学感到不满,马相伯被迫辞去震旦学院校长一职。8月,于右任、邵力子等原震旦公学中国学生脱离震旦,拥戴马相伯在吴淞复课。由于右任提议,从《尚书大传·虞夏传》的“日月光华,旦复旦兮”中撷取“复旦”二字命名,改校名为“复旦公学”,示意不忘“震旦”之旧,更含恢复中华、重拾光明之意。复旦公学便是复旦大学的前身,是中国第一所由国人通过民间集资、自主创办的高等学校。

复旦大学仿古木制校门 Cina来源于晋国的音译 《大唐西域记》里,玄奘还对戒日王说:“至那者,前王之国号;大唐者,我君之国称。” 至那是前朝的国号,我们现在的国号叫大唐。玄奘法师的话,说明了Cina一词真正来历,为我们撇开了很多错误的观点。即它的本意是国家,而不是瓷器(英语china)等物产名。Cina其实是以国名物,而不是以物名国,瓷器说是本末倒置的解释。 今有一非常流行的解释,china来源于江西景德镇旧名“昌南”镇的音译,被外国人当作了国名;瓷器是当地的特产,也以此命名。这个说法是瓷器说的变种。Cina是前1000年前就已经出现在印度文献上了,而China是Cina传到英语里的变化。公元前1000年的时候,昌南镇不知在何处,怎么会传到国外去作中国的代称呢?更何况最早瓷器不是产自景德镇。我国最早的瓷器产自东汉的宁绍平原,至唐都以越瓷出名。今绍兴、宁波一带在唐初都属于越州,故器名为越瓷。越瓷代表了当时瓷器的最高工艺,陆羽在《茶经》中写道:“碗,越州为上。其瓷类玉、类冰。”景德镇瓷器名声渐大是在唐末宋初,当地乾隆《浮梁县志》就说:“新平霍仲初制瓷日就精巧,唐兴素瓷在天下而仲初有名。”

“昌南”一说,还和历史音韵不符。明代音韵学家陈第明确提出了“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”的观点,意为字音会随着时空产生变化。“昌南”两字的唐音是 qiang-nem,它们跟cina或china有多少相同呢。更何况古英语china中的i不发今天的[ai]音,而是发[i]音。china中的i发[ai]音是14世纪以来,英语元音大推移(The Great Vowel Shift)造成的。汉语也有同类现象,上海话近代以来元音音位没有大变化,而邻近的宁波话晚清开埠后就发生了巨大的元音音位大推移。著名语言学家王力和郑张尚芳两位先生就指出,不要认为只要声母相同(相似)了就可以相转的一声之转,那样“刘备”会同于“吕布”的。研究古代的译名要懂得古音,不能以今音比附。 按玄奘法师之意,Cina来源是国号;那么,Cina是唐朝以前哪个政权的国号呢?流传最广的说法是我国首个中央集权皇朝秦帝国。此说法最初来自于明末来华的意大利汉学家、地理学家卫匡国(Martino Martini)。1655年,他回到欧洲后,在阿姆斯特丹刊行了《中国新地图集(Novus atlas sinensis)》。这是早期欧洲人所绘制的中国地图当中质量最好、影响最大的一本中国分省地图集,他因编印而享有“中国地理学之父”美称。他在此书中说,秦朝的名称转变为梵语Thin、Chin,最终成为希腊语与拉丁语的Sina/Sinae。 秦说的硬伤和昌南说一样,首先在于音韵。郑张尚芳认为:“‘秦’字古音*zin>dzin,古代汉语一直念浊音,直至近代汉语方始变清音,上引各外语大都并不缺浊母,如是对译‘秦’字,为什么却全都对译作清音,无一作浊音呢,这太令人疑惑不解了。”其次,当然还在于历史年代。前770年,秦襄公护送周平王东迁有功,始获封为诸侯;之前秦只是附庸,诸侯国都不算,怎么会威名远播呢?所以,郑张尚芳提出了晋说:“最初印度及西方人,是通过中亚人从北方草原的胡人(狄、匈奴)处得知中国的。草原民族南下最初碰到的应是周成王时分封于北边的‘晋’*'Sin(>tsin)国。”晋自成王封建起,一直是诸侯强国,到三家分晋前声名大于秦国。 近代日语“支那”并非来源于英语China 日本文献中“支那”之名首现于唐朝日僧空海(弘法大师)的《性灵集》,这个词汇显然是来自于唐人的影响。唐玄宗《题梵书》一诗中说:“鹤立蛇形势未休,五天文字鬼神愁。支那弟子无言语,穿耳胡僧笑点头。”这个“支那”为本源Cina的音译,与近代的“支那”无关。

空海 近代以来,支那之名在部分中国人之间也一度恢复使用。1892年,严复在其译作中,以“支那”来译英语China,曾译《支那教案论》。China的ch[tʃʰ]和汉字“支”的声母[ʈʂ]相近,故有此音译。首个国际汉字拉丁化标准威妥玛—翟理斯式拼音的ch即是汉语拼音的zh。

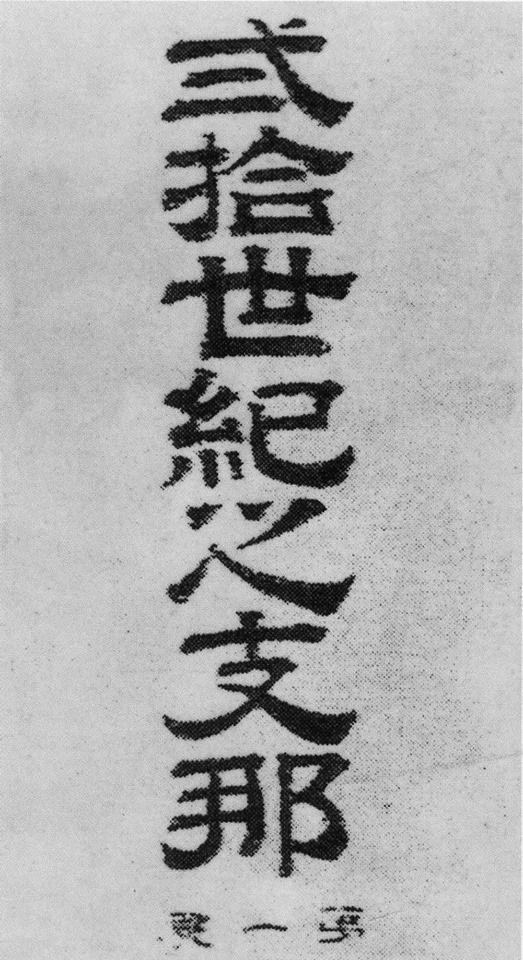

《支那教案论》 至于日语词“支那”读シナ(罗马字shina),它并非来自于英语China的音译,而是拉丁语Sinae(Sina的复数型态,罗马帝国对中国的称呼)。幕府末期,日本兰学家新井白石首次将拉丁语Sinae翻译为“支那”。因日语汉字音不存在尖音,si被读成shi(相当于汉语拼音的xi);恰好“支”的日语汉字音是shi,故而Sinae也音译成了“支那”。英语的China在日语假名中当写成チャイナ,Sinae对应的汉语音译当为“希那”。这些均可说明日语“支那”不是英语China。 “支那”在近代沦为贬义词,是日本军国主义者将“支那”污名化的结果。幕府末期,在日本开始流行兰学家的主张,以支那来作为中国代称。他们认为,中国并不居于世界中心,也非文明最高之地,反对尊崇中国的风气。这些观点,后由福泽谕吉整理为脱亚论。明治以后,“支那”一词逐渐在日本形成风气。Sinae的本源Cina在古梵语、古波斯语都是褒义词;这部分人故意以“支那”贬称中国,是不了解Cina本意造成的,可以说是一种无知的行为。 20世纪初年,受日本人影响,“支那”一词在旅日中国人中盛行。尤其是在同盟会等革命派的报刊书籍中,此词风行一时。1905年,宋教仁、黄兴等人在日本创办《二十世纪之支那》,即同盟会机关刊物《民报》的前身。革命派不喜“大清国”,故要摈弃;另一方面,他们被彻底列强的坚船利炮打破了中国固有的文化自豪感,认为“中国”“中华”有盲目自大之嫌。因而,转而使用“支那”一词来称呼自己的国度。据实藤惠秀《中国人留学日本史》一书引述,早稻田大学1907年度中国毕业生题名录中,有37人注明了祖国国号:署“清国”者12人,署“中国”或“中华”者7人,署“支那”者则有18人。事实上,这种混乱的情形一直延续到清朝灭亡。

同盟会机关刊物《二十世纪之支那》 综上,唐代“支那”是梵语Cina的音译,近代汉语“支那”是英语China的音译,近代日语“支那”是拉丁语Sinae/Sina的音译。三者本质虽为同源,但厘清楚前因后果后,也不尽然是一回事。不可因为英美人可以使用China,就说日本军国主义分子使用“支那”也没什 |