|

《梁鼎芬年谱》 吴天任著 广东人民出版社 2018年出版 ━━━━

文︱易大经

在近代史上,梁鼎芬故事特多。平常因为工作的关系,经常会接触到他的墨迹,每天上班都要路过他的故居,榨粉街街口。榨粉街,即梁鼎芬在辛亥革命爆发后安抚广州民众的大字报里说的,“我家住在榨粉街人所共知,我家老少不搬一人,书画不搬一纸”。对这样一位“近在眼前”的历史人物,吴天任的《梁鼎芬年谱》一出版,自然第一时间就入手一部。

说是“一出版”,其实这部原名为《梁节庵先生年谱》的书,台湾艺文馆初版于1979年,而年谱作者吴天任,亦已于1992年在香港去世。此次的《梁鼎芬年谱》完全照初版影印,并且改正了台版的误植之处。

读年谱,我以为跟做新闻颇似,都要关注时间、地点、人物、事件。梁鼎芬是在光绪三十三年(丁未,1907)十一月引疾辞官的,时任湖北按察使。梁鼎芬一生行事,用现在的话说,颇有表演型人格,但他此次辞官,按照当时人的记载,确实有病,中风后医生都担心他会半身不遂。年谱说他于次年(戊申,1908)的四月,“与李子申同至杭州,游玉泉山,二十四日子申先归,先生有诗送之,自是养疴隐居玉泉山,欲创建玉泉山书藏,吴子修(庆坻)同年允助之。所居精舍有大牡丹一株,庵主云春间开花一百七十余朵,惜已过矣,明春重来,必见此花。又尝于薄暮与僧出游至山深处,闻虎声而返”(《梁鼎芬年谱》,广东人民出版社2018年版,页247)。吴氏根据的是余绍宋辑、卢弼刻《节庵先生遗诗》里的这几首:《戊申四月初宿玉泉山寺同子申作》《子申同游玉泉山先归口占送之》《题邵位西先生遗诗》,及叶恭绰辑《节庵先生遗诗续编》里的《为关伯衡题陈白沙先生诗卷二十首》中的“犹忆玉泉山寺路”诗注。

梁鼎芬晚年归省广东扫墓照,首次面世

梁鼎芬大半生风尘仆仆,在杭州养病会友也不是没可能。最近有机会看到梁鼎芬弟子杨敬安(原名其观,字子远)的一批旧藏,里面不少梁鼎芬的作品和文献材料,杨氏编有《节庵先生遗稿》《节庵先生賸稿》两种,都是梁鼎芬的第一手资料,他所刊用的梁鼎芬照片、《辛丑西安行在奏对请废大阿哥手稿》、写给宣统的两道谢恩奏折等原件,这次也都见到。其中有一件拓片很值得研究,其问题所指,正是梁鼎芬养病地点。

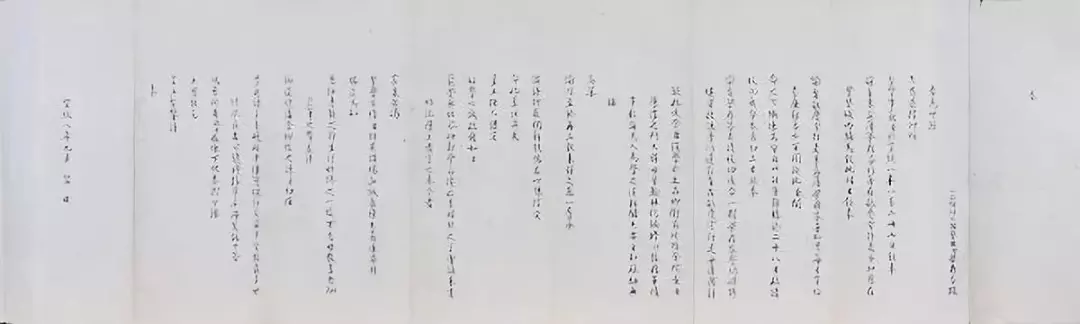

梁鼎芬写给宣统的谢恩奏折

梁鼎芬《辛丑西安行在奏对请废大阿哥手稿》,曾刊于《节庵先生遗稿》

这件拓片铭文:“隋大业十一年岁次乙亥十一月十八日当阳县治下李慧达建造镬一口用铁今秤三千斤永充玉泉道场供养。”拓片尺寸二十八点五厘米乘一百五十二厘米,已裱,裱边有梁鼎芬的三段题跋:

余于戊申四月游此山,五月十九日见双鹿山中,八十老僧未见未闻也,因筑见鹿亭记之。鹿翁。(钤印:藏山)

湖北金之一,搨本甚稀。敷。(钤印:鹿翁)

子远藏,藏山赠。(钤印:芬。此记题于拓片最左边)

按,此拓片为隋大业年间玉泉寺铁镬拓本,系湖北著名的金石实物,现仍存于湖北当阳玉泉寺内,是“迄今所见形体最大、年代最早的寺院用铁镬”(白云翔,《隋唐时期铁器与铁器工业的考古学论述》)。又因镬上铭文有“用铁今秤三千斤”,是目前隋代衡计的唯一实物资料,一直受到学界的重视。不过对照拓片,我想到的是,玉泉山是哪里的玉泉山?很显然梁鼎芬这里的题记与吴谱所记,发生了同一时间、不同地点的抵牾。因为这件拓片的出现,必须要搞明白梁鼎芬在戊申这一年是在杭州的玉泉山还是湖北当阳的玉泉山养病。

梁鼎芬题《隋大业十一年玉泉寺铁镬拓本》,后赠与学生杨敬安

梁鼎芬晚年曾将大批藏书捐赠给京师广东学堂图书馆,他为这批赠书写了《捐赠广东学堂书藏藏书记》(载《节庵先生遗稿》,吴谱亦转载,系于宣统二年庚戌),其中有一位名“照寰”的学生所捐书,梁鼎芬有以下数语题跋:

(照寰)戊申回鄂,闻余养病玉泉山中,急往问,而余已来武昌,不得见……

以其语气而论,更像是在湖北当阳的玉泉山,而不是更远的浙江杭州玉泉山。

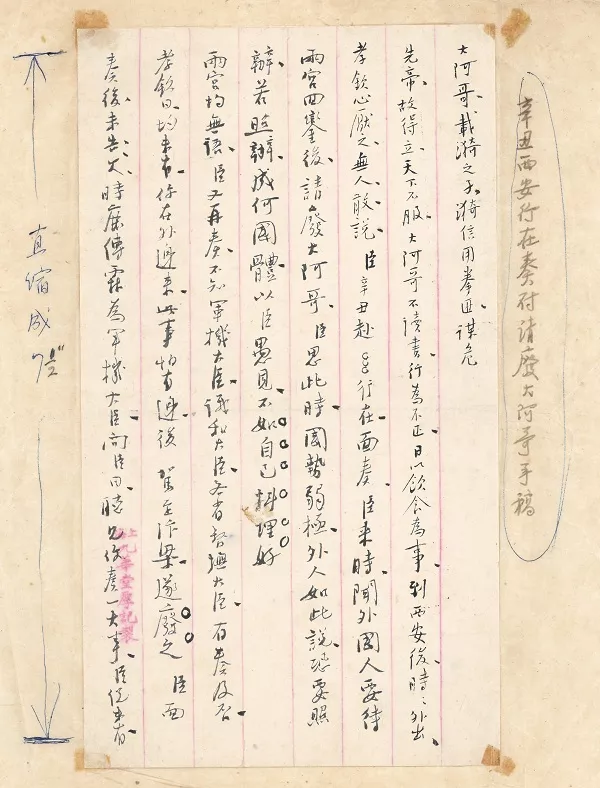

除了梁鼎芬的“自证”,还可以略作补证的,一是其子梁思孝的传记,据《中央文史研究馆馆员传略》(中央文史研究馆编,中华书局2001年版,页104)载:“(梁思孝)喜藏书,父子前后曾将古籍六百馀箱捐赠广东图书馆、镇江之焦山、当阳之玉泉山,未取分文。”二是据当阳地方出版的《赵春珊文史著作集》(1993年,当阳市政协文史委员会出版发行)载,“辛亥革命时,湖北臬台梁鼎芬携名版本线装书数千卷避居当阳城,与玉泉寺方丈游,方丈为之建一个‘见鹿亭’。民国二年,我曾见过。不久他赴北京为宣统师傅。亭已倒垮”。赵氏所记时间虽不对,但“见鹿亭”的故事,却是和梁鼎芬的题记互为印证的。

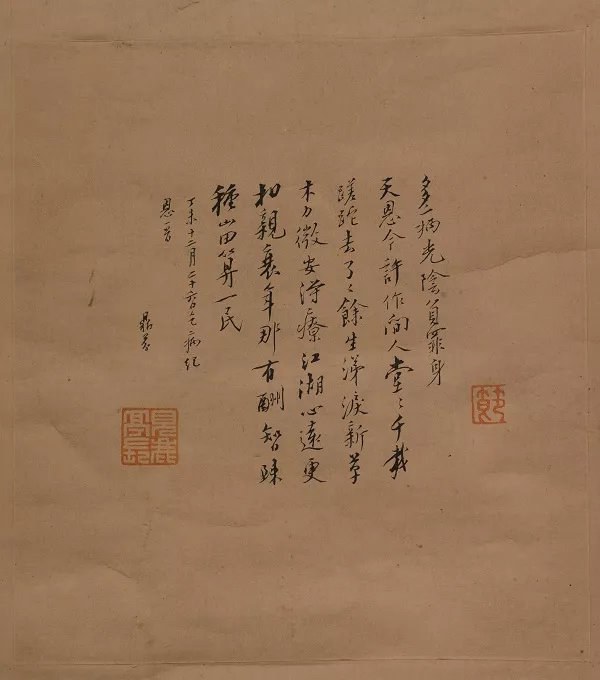

梁鼎芬五十二岁与其子梁思孝合影。1962年杨敬安编辑《节庵先生遗稿》,首次刊发此照,此为照片刊发时的编辑样。

梁思孝的传记,据《中央文史研究馆馆员传略》(中央文史研究馆编,中华书局2001年版,页104)

藏这张拓片的杨敬安,系梁鼎芬在两湖书院时的学生,杨读的是方言学堂,学的法语。宣统元年(己酉,1909)卒业,他受当时广东大学堂监督吴道镕太史之聘,教授法语。到1918年六月初六是梁鼎芬的六十大寿,友人纷纷为之撰联为寿,后来杨敬安编辑《节庵先生賸稿》,附录一卷便是《六十寿联一百一十六对》,收录了吴道镕写的寿联:“前生仿佛归猿洞,雅事传闻见鹿亭。”按,梁鼎芬之父曾在广东乐昌县任职,梁鼎芬随在任所,一日父亲带他到峡山寺谒佛,“入门,忽失所在,遍觅之,乃得之于涧边,虽曲径重闼如夙经。其后先生语人,谓己身为峡山老猿托生……”(吴谱系于同治元年,时梁鼎芬四岁)这是寿联上联的故事,下联则是在玉泉山见鹿一事。对梁鼎芬这位百多年前的“行为艺术家”而言,他一生中的这两起“灵异事件”,想必喧传于世,流传甚广,吴道镕的寿联,自有舆论基础的。

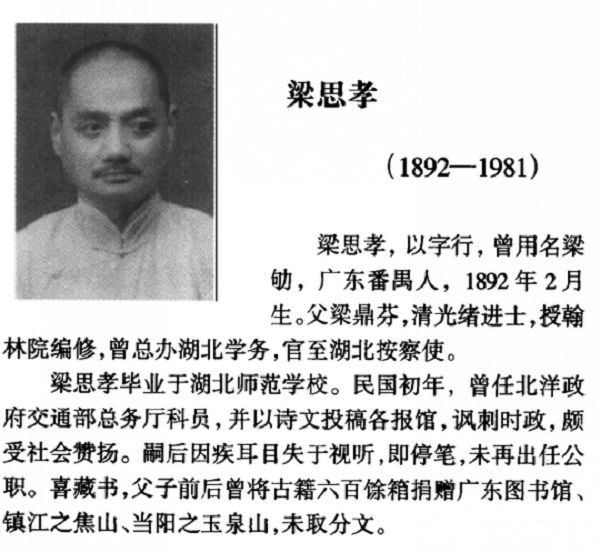

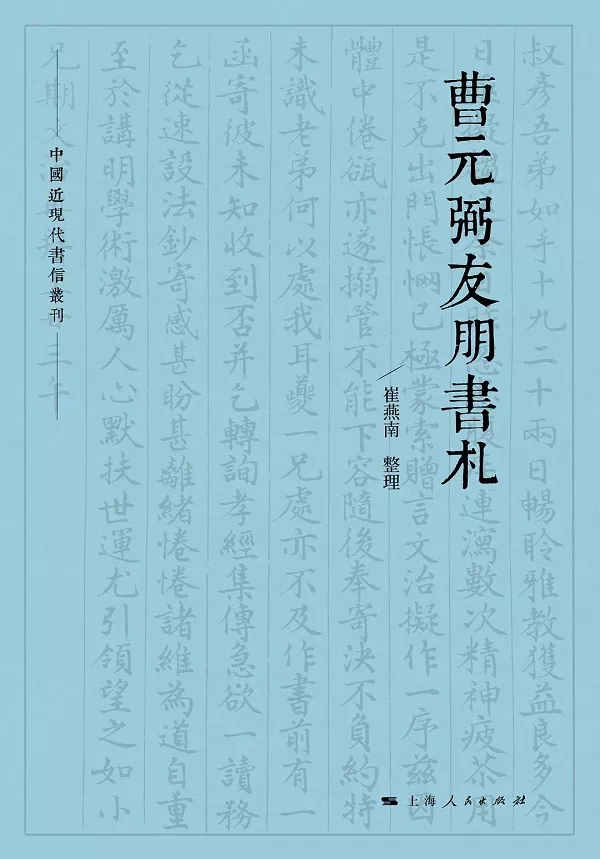

除了这张拓片上钤盖的“鹿翁”之外,杨敬安同批收藏中,尚有一件诗轴,行书“乞病纪恩诗”,这是梁鼎芬光绪三十三年辞官时写的一首名诗(“多病光阴负罪身,天恩今许作闲人”),这首诗他曾多次书写,这件作品上则钤盖了“见鹿亭长”白文方印,算是他与当阳玉泉山的又一见证——就以上数种材料,似已足证梁鼎芬养病是在湖北当阳的玉泉山,而非杭州的玉泉山。就在下结论之时,偶翻去年出版的《曹元弼友朋书札》(崔燕南整理,上海人民出版社2018年版),却发现了“实锤”,马贞榆(季立)致曹元弼四十通信札,其第九通云:

梁节庵夏间住在当阳玉泉山,在山中得见两鹿(山僧言在山数十年,未得见此),因在山中建一亭,名曰“见鹿亭”,自号鹿翁。六月初还武昌,神气极旺。自言在山中淡食,每日未明即起,每日读史书盈寸,此回所得甚多,罢官真是乐事也。八月间到南京,住焦山月馀,将由沪返粤。九月末为其三弟妇之丧,遄返武昌,现拟出殡后即返粤矣……贞榆顿首。戊申十月十四。

梁鼎芬诗扇,钤有“见鹿亭长”印章

《曹元弼友朋书札》,上海人民出版社2018年版

马贞榆这段信,不仅将梁鼎芬养病之所在地、见鹿亭掌故都明白无误地交待了,更披露梁鼎芬在辞官养病这一年中的其他行迹,与吴谱正好吻合。《曹元弼友朋书札》还收录了梁鼎芬致曹元弼的一百二十七通书札,足可补年谱甚多,如梁鼎芬在梁格庄任种树大臣时,亦有多通信札谈及。吴谱书前所用的梁鼎芬信札四通图片,都是梁氏写给马贞榆的,而收藏了老师大量作品、文献的杨敬安,晚年隐居于澳门,与编辑《节庵先生遗诗补辑》的汪宗衍有来往,汪又是极力怂恿吴天任写梁节庵年谱的最大推手……诸多材料,看似轻而易举,却“缘悭一面”,更何况一旦深藏密锁,面世又不知何时。年谱的挂一漏万,也在于此。看吴谱中关注当年香港《大人》杂志、《明报月刊》、香港《大公报》及《大公报》所出之辑录《艺林丛录》,都可看出吴氏搜讨资料之勤。“杭州玉泉山”之误,无非大醇小疵而已。

吴天任1976年为《梁节庵先生年谱》所写的“序例”里发了一通议论:

迄于清廷覆亡,其他遗老,大都逍遥津沪,享其寓公生活,而先生则不惮风雪,奔走关外,为守陵种树大臣,最后为逊帝师,丁巳复辟,强起周旋,虽授官名单竟未与列,而事急既托日友劝阻段军飞机入宫投弹,事后又劝军人勿扰皇室,处处以帝室为重。鞠躬尽瘁,死而后已,黄晦闻诗所谓“世有君臣始见君”。呜呼!先生诚无愧于其言矣。

可谓大处着眼,深具史家卓识。正是在这种认识下,让人关注梁鼎芬的,不是津津乐道于他那些“梁疯子”的掌故,而是在激变时代里的“文化保守主义者”的一面。

|