|

如果说南宋京城临安的文化特征,藏书是其中之一,那么杭州无疑是名副其实的藏书之乡。现有史料证明,晋代钱唐的范平、褚陶就有藏书活动。到了唐末五代,吴越王钱镠的子孙,如三子钱传瑛及孙子钱文奉和四世孙钱昱、钱易、钱惟治、钱惟演都雅爱藏书。到了北宋有姚铉、钱勰、钱龢,僧人文莹、关景仁父子等都是其中著名藏书家。南宋无疑是个重要的阶段,现在说说南宋私人藏书家的事儿。 李清照南渡临安护残藏

李清照(1084—1154),以词名世,是中国声名最著的女词人之一。李清照是宋代历城(今山东济南)人,18 岁嫁给密州诸城(今山东诸城)赵明诚,夫唱妇随,喜爱藏书。李清照的藏书活动,青年时代在河南开封,中年时期在山东青州,中晚年则在南宋的首都临安。她的藏书活动端赖其所撰的一篇《金石录后序》才得以流传下来,使我们得知大略。婚后,赵明诚在开封太学读书,她跟去陪读,假日常去大相国寺的书市去购书。后来赵明诚历任知州,生活条件好了,可这对夫妻宁愿过“饭蔬衣练”的普通日子,省下钱不断购书。日将月就,渐益堆积”。书多了,就在归来堂起书库、分类登记。于是“几案罗列,枕席枕藉”,到处是书。靖康元年(1126),赵明诚在山东淄州任上,听到金人进犯开封的消息,眼看国将不国,书将不保,为了护藏数十年来历千辛万苦收藏的书籍和古物,不得不“先去书之重大印本者,又去画之多幅者……后又去书之监本者,画之平常者,器之重大者。凡屡减去,尚载书十五车”南奔逃难。而这时他们的青州家中尚剩下的十余屋“书册什物”,尽遭兵燹,化为煨烬。

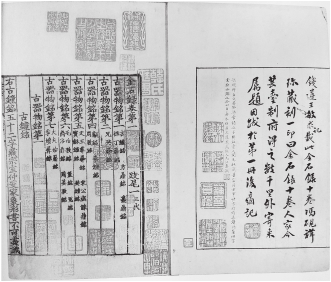

赵明诚《金石录》三十卷。今存宋龙舒郡斋刻本,极珍贵。 南宋建炎三年(1129)五月,李清照与丈夫临时安家池阳(今安徽贵池),赵明诚奉命任浙江湖州知州,未到任便病疟而亡。在国破、家亡、夫死的情况下,她只身带着大批的书籍到南昌投奔丈夫的妹夫。不久,金兵又陷南昌,她又继续逃难。这时从青州故第携出之书尚有“书二万卷,金石刻二千卷”,一时俱化为云烟,剩下的只有一些“轻小卷轴、书帖、唐写本李、杜、韩、柳集,《世说》《盐铁论》,汉唐石刻副本数十轴,三代鼎鼐十数事,南唐写本书数箧”而已。别的不说,唐写本李、杜、韩、柳集及南唐写本书有一本留下都是国宝哩! 在此种艰难困苦的情况下,李清照便转道浙江来投奔她的弟弟李迒。她先后到过台州、剡州(今嵊州)、睦州(今建德)、黄岩、温州、越州(今绍兴)、衢州、婺州(今金华),最后到达临安,才总算安顿下来。可是,随身带的那些书籍古器也是一路走、一路丢,她曾将一些书籍、古器寄存在嵊州,建炎四年(1130),官军收叛卒时尽被掠去;在会稽(今绍兴)寄存在钟氏家,又为小偷凿壁窃去,所幸的是,丈夫著的《金石录》尚保存完好,后来在杭州写下了这篇著名的《金石录后序》,我们才知她的藏书和书散的情况。这可是中国藏书史上的重要文献! 洪皓出使漠北抢救文献

洪皓像。据洪氏宗谱收录。 洪皓(1088—1155),字光弼,饶州鄱阳(今江西鄱阳)人。洪皓有三子,即洪适、洪遵、洪迈,在南宋都很出名,人称“三洪”,如果加上洪皓也有人称“四洪”,都是学问家,喜藏书。杭州西溪洪家埭(今余杭五常洪家埭)是洪皓次子洪遵的族系,明代至清初,这里诞生了洪氏五世藏书的佳话,追根寻源和洪皓的一脉相承是分不开的。 据《洪忠宣公年谱》记载,洪皓的藏书,有万余卷、名画数百卷,但都没有带到杭州,其在秀州(今浙江嘉兴)任地方官时,遇到金人来犯,所藏全部毁于兵火。 建炎三年(1129),高宗任命洪皓为礼部尚书出使金国,他到了漠北,就被金人留不遣返,留金十五年,威武不屈。在金期间,洪皓还多次秘密派人来到杭州,报告金国的虚实。宋高宗赵构曾将洪皓比之为汉之苏武。说来你也许不信,洪皓的藏书活动主要在被拘漠北时进行的。靖康元年(1126),金兵破汴京(今河南开封),将宫廷里的财宝包括北宋一百多年积贮下来的书籍全部运到东北(今黑龙江五常一带),金银财宝大家分了,宋廷里的书他们也知道是宝贝,但由于不知这些书的价值,加之不懂汉文,所以丢掉的很多,不少是人践马踏损坏掉的,剩余的则作为战利品分给那些“酋渠之家”(金人的高级首领),而他们也不当一回事,于是就堆在家里,掷在阴暗潮湿的偏房里。然而,这些书却被洪皓发现了。 原来,洪皓在金国被拘的日子里,没事干,有的“酋渠”就让他当家庭教师,教子弟读汉文。由于没有纸张,洪皓就拿当地桦树皮一块块裁好,默写了《四书》当作教材,这是部特殊的书,被后人称“桦叶四书”。洪皓在“酋渠”之家教读他们的子弟时,发现了不少原来宋宫的纸堆,就不断地挑拣,所得甚多,当然,那些被他所教子弟的主家也都十分大方:这些破书、破纸头,你要就拿去吧。结果等到放回临安之日,洪皓就“捆载以还”,将其运到临安的秘书省宝藏起来。这些都是些什么书呢?幸亏洪皓的长子洪适在《盘洲集》里有所记载,使我们得知一二。如其书卷五十所记,有北宋乾德、开宝间御府所编录的太祖皇帝御笔数十卷;另有卷三十四所记,北宋昭文馆原藏唐代姚康《科第录》的前五卷等。还有洪迈《容斋随笔》卷三所记,神宗御笔亲书一纸;另据卷十三所记,龙图阁书一策,曰《贻子录》,有“御书”两印尚存,等等。此类记载尚多。这些有极高文献价值的书籍都靠洪皓搜罗起来,运回临安,经过整理,将这些文献送交秘书省珍藏。至于洪皓的“桦叶四书”,更是其在漠北传播中原文化的确凿证据。 周煇的“借书一痴,还书一痴” 周煇(1126—?),原居杭州后洋街,后迁居清波门(今柳浪闻莺公园一带),就在此藏书、著书,他写的那本笔记集就叫《清波杂志》。据他的朋友张贵谟为此书所作的序里称:他与周煇相交二十年,每次久别重逢后,便发觉周煇的文章越写越好,他的言论也越来越有见地。张贵谟以此断定,周煇之所以会有如此变化,主要得益于读书和藏书,而周煇的藏书多达几万卷。 周煇的藏书多为亲自笔录手抄,因而特别珍爱。后来亲朋相借,散失颇多,内心不无介意。在《清波杂志》里就写有“借书一痴,还书一痴”的话,以此表达了对借书不还者的不满之情。意思是有书借给别人是个痴人,借了书去还也是个痴人,以此来表达心中的愤懑。这句话原本见于北宋邵博的《闻见后录》,本是一句古训,即“借书一瓻,还书一瓻”。瓻是一种酒器,意思是向人借书要拎一瓻酒去送礼,以表借书的诚心;还书的时还得拎一瓻酒去,以表示感谢。可有的人就是借书不还,因为“瓻”“痴”同音,这句古训就变成“借书一痴,还书一痴”,意思就全变了。这种借书不还的情况,古今皆有。我读一些名人笔记,还读到某书借与某教授、屡索未还的记载。在下也遇到过这样的事,有次朋友陪同他的朋友到我的寓所拍摄电视片,临了说有两本书太旧,效果不好,借去处置下,重拍后即还。我答应了,结果屡次追讨未还。我的书没有什么珍本秘籍,就是两本上世纪 50 年代的旧书,但久未见重版,估计已经成了绝版,而我敝帚自珍,有时想着不免心痛,因而对“借书一痴”深有体会。 不过周煇后来读到唐子西的《失茶具说》而一朝释怀。在《清波杂志》卷四中他记述了一个陈亚藏书的故事:陈亚有藏书千卷、名画一千余轴,晚年复得华亭双鹤及怪石异花,生前作诗诫其子孙:“满室图书杂坟典,华亭仙客岱云根。他年若不和花卖,便是吾家好子孙。” 结果陈亚一死,藏品悉数归于他姓。所以周辉在书中说:“聚而必散,物理之常。”心里想通了以后,便一无介怀。不过,我想借了别人的书终该要还的,如果当然真的忘记了,又是另一回事。 陈起芸居楼藏书 陈起,字宗之,一字芸居。生卒年不详,临安(今杭州)人。南宋宁宗赵扩在位时(1195—1224),应乡试第一,人称陈解元,又自称陈道人(宋时对书商通称)。 陈起善诗,与当时著名诗人刘克庄、叶绍翁、赵师秀等交好,藏书颇富,藏书处称芸居楼。赵师秀称他的藏书: 四围皆古今,永日坐中心。 门对官河水,檐依柳树阴。 每留名士饮,屡索老夫吟。 最感书烧尽,时容借检寻。 另外,友人黄顺之亦有诗咏之:“羡君家阙下,不踏九衢尘。万卷书中坐,一生闲里身。”杜子野称他:“往年曾见赵天乐,数说君家书满床。成卷好诗人借看,盈壶名酒母先尝。”叶绍翁赠陈起诗云:“随年尚有书千卷,拟向君家卖却归。”从陈起的友朋赠诗中可以看出其藏书之富。 陈起家居临安睦亲坊(今棚桥弼教坊一带)棚北大街,其芸居楼当亦在此。陈起还是一位书商,友人危稹赠诗云:“兀坐书林自切磋,阅人应自阅书多。未知买得君书去,不负君书人几何?”形象地描绘了陈起这位书肆商人的日常生活情状。 陈起还是位刻书家,在刊刻唐诗方面有特殊的贡献。 “临安鬻书人”陈思藏书 陈思,临安(今杭州)人,生卒年不详,宋理宗在位时(1225—1264),应是他的主要生活年代,这一时期,他主要从事藏书、刻书、经营书铺等活动,还得过一个成忠郎的官衔,主要的任务是为缉熙殿、国史实录院,秘书省搜访图书。每逢市场出现好书,他便要告诉缉熙殿等管事人员前往购收。 陈思集藏书、编书、刻书于一身,据陈伯玉在《宝刻丛编序》中载,陈思卖书于都市,见有喜爱的自己收藏;有的藏书人家因为种种原因,要将家中藏书处理,鉴于陈思对藏书市场的熟悉,就托他转售。陈思在南宋的书籍市场有一定的影响,经历多了,自然也提高了他的古籍鉴赏能力,人家拿一部旧书来就能看出书的真伪。 因此,这样的经历就为陈思编书、刻书创造了条件,他的《宝刻丛编》就是其搜录古碑拓片编刻而成的。 陈思编有一部《两宋名贤小集》,共三百八十卷,它是一部规模不小的诗歌总集。此书共收录两宋诗人一百五十七家,始自北宋初年的杨亿,终于南宋度宗时的潘音。其中尤其是南宋洪迈等六十四家诗,世称“流传甚罕”,赖陈思此编得以保存。《四库全书总目》称:“宋人遗稿,颇借是以荟粹,其搜罗亦不谓无功。” 从这个角度说,陈思在保留宋诗方面是有杰出贡献的,其基本条件就是收藏了不少宋代的当代文学。 周密癸辛街藏书 周密(1232—1298),老家在山东济南,出生在杭州富阳,是地道的杭州人。他的曾祖父是跟着宋高宗来到杭州的,算是“扈驾南渡”的老臣,后来定居湖州。周密年轻时做过小官,最高官职是义乌县令,晚年住在杭州的癸辛街。他还有部书叫作《武林旧事》,现在成了人们研究南宋杭州历史的重要参考书。

周密藏书印 周密出生于藏书世家,在湖州,周家的藏书是很出名的。周密的祖父周珌、父亲周晋都喜藏书。周晋曾官富阳,周密就是在其任官富阳时生的。周密编的《绝妙好词》卷三有一首《清平乐》,记述了父亲周晋的藏书活动,其词为: 图书一室,香暖垂帘密。花满翠壶熏研席,睡满窗晴日。 手寒不了残棋,篝香细勘唐碑。无酒无诗情绪,欲梅欲雪天时。 词中写“图书一室”“细勘唐碑”,反映了周晋藏书和读碑的日常生活。 关于周珌、周晋、周密的三世藏书,周密在《齐东野语》卷十二中说:“吾家三世积累,先君子尤酷嗜,至鬻负郭之田以供笔札之用,具搜极讨,不惮劳费,凡有书四万二千余卷,及三代以来金石之刻一千五百余种,庋置书种、志雅二堂,日事校雠。”周密为“书种堂”“志雅堂”藏书的第三代传人,后其从湖州定居杭州,便将藏书迁至杭州癸辛街寓所。 贾似道、廖莹中葛岭藏书 贾似道(1213—1275),台州天台人,字师宪。少时游博无行,后因其姊为宋理宗的妃子而得重用。度宗在位时(1265—1274),封太师。后被革职,贬婺州(今浙江金华),被婺州人所逐,后安置循州,至福建漳州木绵庵为监送者郑虎臣所杀。

贾似道藏书印 廖莹中(?—1275),字群玉,号药州,福建邵武人。曾中进士,一生为贾似道门客。贾似道被流放,廖莹中自杀而死。贾、廖二人在政治无足取,但在藏书、刻书上颇值得一提。在这里先说他们的藏书情况。 贾似道居西湖北山葛岭,有悦生堂藏书楼。他所藏之书多为皇家内府珍籍和书画。丁传靖辑《宋人轶事汇编》卷十八引《清河书画舫》称:贾似道家藏名迹,多至千卷。有的是北宋宣和及南宋绍兴年间宫廷所藏,往往都是他向皇帝讨要来的;还有的是他掌权时留下来赏鉴不还的。除了书画外,悦生堂所藏的典籍人称多“奇书”,由其门客廖莹中为之鉴定,但由于没有书目留下来,人们也不知其详。据周密《癸辛杂识》所记,贾似道曾刻过《奇奇集》等书,但“板成未及印,其书遂不传。其所援引,多奇书”。由此可见,贾似道藏书确富。 廖莹中的藏书处在北山葛岭香月邻,据陈文述《西泠怀古集》卷五《香月邻咏廖莹中》有句云:“福华编里奇勋少,世彩堂中善本多。”廖莹中除了藏书,刻书也极有名。 |