| 作者:陈健梅,浙江大学历史学院副教授。

原文刊于《浙江大学学报》总第50期,2020年第2期。转载请注明出处。

摘 要:唐代长安作为大一统王朝的都城,通过隋炀帝开凿的大运河,与帝国境内经济、文化发达区域以及六朝的政治中心—以三吴为核心的江南紧密联系起来。江南在向帝国的中枢输送财富与物资的同时,也输送了江南的生活方式和文化品位。江南与长安,从时间上还可以理解为“东晋南朝”与“唐朝”,唐朝对东晋南朝的继承,表现为制度与文化上的渊源。人文地理意义上的“江南”气象在唐代已经崭露头角,作为唐代都城的长安则从时空两个层面上继承和涵盖了江南。基于六朝文化的江南元素涌现与活跃在长安文化与城市生活中,从星星之火发展到燎原之势。对唐代长安文化与城市生活中的江南元素进行考察,可以从社会史与城市史的角度重新审视学者们讨论的唐后期“南朝化”倾向问题。 关键词:长安 文化 城市生活 江南元素 前 言

以汉唐古都长安为中心,综合了历史、考古、文学、地理、艺术、文献学等多门学科的“长安学”,在国家“一带一路”的经济文化建设大背景下逐渐成为一门显学。对于唐代长安的历史、文化与区域关系的研究,学者们的眼光更多地着眼于长安与西北乃至西域的关系,其中代表性著作如向达的《唐代长安与西域文明》[1]。梁中效的《中唐以后的长安与江南》[2]一文虽然注意到了以苏南、浙北为中心的江南对中晚唐时期长安朝廷的支撑作用,然文中以“长安”代指大唐帝国,没有具体涉及长安城与江南的研究。 自隋文帝开皇二年宇文恺规划营建大兴城以来,关于隋唐长安城的著述就陆续出现,其中以韦述的《两京新记》为隋唐两代集大成之作。北宋皇佑、熙宁年间,宋敏求撰《长安志》,成为《两京新记》之后的又一部集大成之作,与此同时,吕大防等以《两京新记》及旧图为本,于元丰五年刻《长安图》。南宋程大昌撰《雍录》,不足以与《长安志》相侔。元骆天骧的《类编长安志》和李好文的《长安志图》,或剪取宋志旧说,或略加发挥补充,与宋志不能相提并论。明人著述则略无足称道者。清人所修志书基本上还是因循宋志旧说,踵宋志之后的里程碑式著作则唯推徐松《唐两京城坊考》,然徐松对于《两京新记》、《长安志》的舛错罕有匡正。[3] 辛德勇先生的《隋唐两京丛考》考证了隋唐西京(隋大兴城、唐长安城)建置中的若干问题[4],堪称隋唐长安城研究的经典之作。此外,作为长安城研究的权威学者、在日本有着“中国都市史研究第一人”之誉的妹尾达彦先生,在唐代长安城的城市形态[5]、功能空间[6]、都市生活[7]等方面的研究积累了丰富的成果。在此基础上,妹尾达彦又将长安城置于更长时段的中国历史转型期和更大空间的欧亚大陆都市网背景下进行考察[8],尝试用一种能够将整个地球史与详述某一地区的地域史相结合的新的叙述方式,从农耕文明与游牧文明的关系、东西方文明的关系,以及唐代在几百年统治期间的政治统治力与影响力的变化,审视具有典型意义的长安城,本文的写作正是受到了妹尾达彦先生的这一研究旨趣和思路的启发。4-7世纪的欧亚大陆处于以游牧民族迁徙为契机的变动中,波及到东亚的影响是,中国大陆出现了新的游牧系国家和继承汉族传统文化的江南地域国家的分裂,以及随后的统一王朝—隋唐对南北文化融合之道的探索。本文拟对这个时代背景下、处于东亚农牧交界带的唐代都城长安所接受之南朝江南文化及其影响下之城市生活进行考察。 长安作为大一统王朝——唐朝的都城,其所展示的政治、文化吸引力,无疑会波及当时帝国境内经济、文化发达区域以及六朝的政治中心—江南。早在西晋短期统一时期,原孙吴境内的吴越士子,作为亡国之余就曾积极活跃于都城洛阳,并影响了洛阳的政治、文化生活。人文地理意义上的“江南”气象在唐代已经崭露头角,加之隋唐大运河有效地连接了长安和江南,“江南”也不可能不参与到唐代都城长安的文明建设和文化生活中去。文化的江南更是中晚唐时期长安的人才摇篮,所谓“风流吴中客,佳丽江南人”[9],从陈正祥所做的唐代前期和后期进士地图来看,唐代后半期的南方特别是以苏州为中心的江南,进士人数显著增多,成为关中以外的又一个人才中心[10]。唐长安城作为一座国际性大都市,其包容性和开放性体现在文化与城市生活的诸多环节,其中对江南元素的吸纳无疑也增加了长安城的文化魅力。对长安文化与生活中江南元素的考察一方面可以丰富长安城的研究内容,同时也可以从城市史和社会史的角度揭示江南对大唐帝国的政治、经济与文化影响。 一 江南与江南元素 (一)从“江东”、“三吴”到“江南” “江南”是一个时间跨度广泛、空间概念模糊、承载着丰富内涵的综合性地理名词,今天还是一个频繁出现在诗文和歌曲中的富有文艺色彩的地理名词。 以东晋衣冠南渡为界,“江南”的内涵前后截然不同。在先秦两汉时期,“江南”是个很宽泛、模糊的自然地理概念,一般认为是以楚国为背景的长江中游今湖南、湖北和江西部分地区的长江南部,如司马迁在《史记·货殖列传》中提及“江南卑湿,丈夫早夭。”[11]张守节《正义》否定了裴骃《集解》所引徐广的“丹阳郡”之说,而解释为“大江之南豫章、长沙二郡,南楚之地耳”。[12]从长江的流向来看,这样的解释完全合理,因为长江自九江至南京的皖江段折向东北,故又有“江东”这一地理概念指代长江下游今皖南、苏南地区。孙吴立国江东以后,“江东”开始获得人文地理内涵。孙吴政权肇迹于吴[13],吴郡所在的太湖流域成为孙吴江东政权的经济中心和稳定后方。由于孙吴政权只是割据政权,没有得到中原文化的认可,孙吴在江东的经营并没能打造出“吴”的人文内涵,但却给东晋南朝偏安江东奠定了经济和社会基础。衣冠南渡后,“三吴”这一地理名词开始出现。经济是文化的基础,从东晋伏滔称引“三吴之富”来看,[14]“三吴”的内涵首先是经济发达区域。如果说“江南”还是一个轮廓模糊、界限不清的地理概念,那么“三吴”所指向的区域应该很清晰了,至少包括当时明确冠以“吴”字的两个郡——太湖流域的吴郡和吴兴郡。 虽然人文地理意义上的“江南”一词迟至唐宋时才出现,而实际上自中原衣冠南渡以后,无论政治中心如何变动,以“三吴”为核心区的江南都保持其一贯的特色——经济发达和文化昌明。两宋经济重心南移后,江南号称“东南财富地,江浙人文薮”。明清之际,江南首度出现了资本主义萌芽。可以说,东晋南朝开启了现代意义上“江南”的气象。 (二)学术史中的“江南” 由于“江南”内涵的多元性,对“江南”的理解需要跨学科的合作,其中比较成功的研究成果是由气象学者林之光、地理学者杨勤业、历史地理学者周振鹤和冯贤亮等人合作完成的《何处是江南》[15],图文并茂、通俗易懂地介绍了气象学者、地理学者、经济学者、诗人、语言学者和历史学者所理解的“江南”及其代表性意象[16]。对于“江南”的研究虽然涵盖了文学、历史、艺术、经济、地理等诸多学科领域,但“江南”作为一个在经济基础上具有深厚历史积淀和丰富文化底蕴的区域,更吸引历史学者的关注,历史学研究成果也最为丰富。由于江南在地域上比中国其他区域更邻近日本,同为稻作农业,江南文化对日本的影响也比较大,所以日本学者对江南表现出较强的研究兴趣,其中代表性成果如中村圭尔的《六朝江南地域史研究》[17],北田英人关于江南的自然和人文环境变迁研究的系列成果[18],斯波义信的《江南-發展の歷史-》[19]等。此外,妹尾达彦的《帝都的风景、风景的帝都——建康•大兴•洛阳》一文以唐长孺“南朝化论”为基础,讨论了隋代洛阳城如何全面吸收江南(南朝)都市文化而形成了最初的华北都城,进而考察了建康的都市文化在后世东亚都城史上的广泛影响,指出江南文化在东亚史领域内的重要性,认为南朝时期形成的江南文化对于其他地域的影响,恐怕比迄今为止所考虑到的要更为广泛而深刻。[20] 陈志坚对六朝隋唐的“江南”研究进行了反思和总结,他提出六朝隋唐时代更适合用江东等具时代特色的称呼为宜,并通过对江南和江东等地域概念的使用分析,指出学界在“江南”这一地域概念使用上存在着混乱和不足,期待学界正视这一问题,建立起一个时间轴上的“江南”地域概念谱系[21]。一般认为,江南地区的繁盛富庶在六朝打下基础,较确切的江南概念到唐代才最终形成,张伟然认为,“江南”是唐人心目中的重要文化区域之一,江南的山水风光和典型风物如莲、橘、青草等大量出现在唐诗中,并认为在唐人眼里,吴中是江南水乡的典型。[22] (三)作为考察对象的唐代长安与“江南元素” 首先,本文中的唐代长安不等同于唐帝国。作为首都,唐代长安的外延小于唐帝国,内涵却更为丰富。长安城中既有天子代表国家的政治活动,也有天子脚下贵族与庶民阶层的日常生活。 如前文所述,“江南”的确切概念和意象开始在唐代出现并流行,本文所梳理的江南元素以六朝政治文化中心所依附的地域三吴为主要素材。表现于文化与生活中的江南元素,不应该包括作为日常生活来源的南方物品如江淮稻米等,但如果这一物品变成一种时尚或者奢侈、品玩之物,那么它就成为一种“元素”。对于唐代长安而言,所谓“江南元素”,实际上就是“六朝文化”(“南朝文化”)在文化活动与日常生活中的表现形式。也就是说,长达三百余年的六朝文化,作为“江南”的遗存,出现在长安的舞台上。考虑到以东晋开启的江东政权,主要是由南迁的北方士族建立的汉族政权,以衣冠正统自居,继承并保存了中原文化习俗,这些源于北方中国的文化习俗,经过东晋南朝近三百年的传承与演变,重新返回长安时,也应该作为江南元素来理解,这些江南文化的要素,多数情况下由汉代所孕育的中原古典文化和长江下游流域的传统文化相遇融合而成。[23] “长安”与“江南”,可以从空间上理解为“帝国(长安)”与其境内之“区域(江南)”,也可以从时间上理解为“东晋南朝”与“唐朝”。从时空两个层面上,“江南”都是一个被“长安”继承和覆盖的对象。 从“东晋南朝”与“唐朝”的时间角度研究“长安”与“江南”的成果以陈寅恪和唐长孺为代表:陈寅恪从礼制、职官、刑律、音乐、兵制与财政六个方面论及隋唐制度的三个渊源,其一为“所谓(北)魏、(北)齐之源者”[24];其二为“所谓梁、陈之源者”[25];其三为“所谓(西)魏、周之源者”。在三源之中,(西)魏、周之源远不如其他二源之重要,虽然隋唐在形式上是继承了(西)魏、周之遗业[26]。也就是说,隋唐制度渊源的三分之二与东晋南朝这一江南政治区有关。唐长孺考察了唐代政治、经济、军事制度与学术思想等方面的变化,提出唐代的变化中存在“南朝化”倾向,即对东晋南朝的继承。[27] 本文侧重于从“帝国(长安)”与其境内之“区域(江南)”的空间角度,就唐代长安文化与生活层面中的江南元素进行考察,从社会与城市史的角度求证两位学者提出的理论。 二 长安城中的南人身姿 长安城中活跃着的南人身姿本身就是一种江南元素,同时还以其人格魅力传播、扩散着江南元素。长安城中的南人主要来自梁陈故地的核心区——建康周边和三吴地区,群体以两大类为主:隋平陈后迁至长安(大兴)的梁陈皇族、旧臣和江左士族以及唐代上京仕宦的南方文人,其中前者主要活动在隋朝和唐初,并因隋炀帝的南方文化情结和唐太宗对南方文士的信任和重用,为隋唐长安城带去了一抹南朝风流遗韵;而后者的活动则给唐长安城送去了一股鲜活、清新的江南气息。 (一)入隋的亡陈宗室 隋文帝开皇九年(南朝陈祯明三年,公元589年)平陈,统一全国。陈亡后,“陈叔宝与其王公百司发建康,诣长安,大小在路,五百里累累不绝。帝命权分长安士民宅以俟之,内外修整,遣使迎劳,陈人至者如归。”[28]据《陈书》记载,祯明三年入隋的亡陈宗室有:世祖九王中的五王(四人死于陈亡之前)[29];高宗二十九王中的二十七王(河东王叔献死于陈亡之前,其子孝宽入关;岳阳王叔慎于平陈之役中被害)[30];后主十一子中,包括皇太子深和其余十王亦全部于是年入关[31]。 入隋的亡陈宗室、旧臣虽大部分被重新发配他处,但也有一部分滞留于大兴城,入唐后卒于长安。如西安附近出土的陈皇室成员墓志铭《陈临贺王国太妃墓志铭》和《前陈沅陵王故陈府君之墓志》,就记录了陈亡后入隋的陈高宗嫔妃施氏及沅陵王叔兴母子在长安的生活、死亡、殡葬情况: 太妃姓施氏,京兆郡长安县人也。吴将绩之后也。父绩,陈始兴王左常侍。太妃婉懿在怀,淑慎后质,□□宣皇帝聘(娉)入后宫,宠冠嫔嫱。……载诞临贺王叔敖、沅陵王叔兴、寜远公主,并桂馥兰芬,金锵玉闰(润)。公主以开皇九年金陵平弥,□大隋高祖文皇帝纳公主,拜为宣华夫人。……以大业五年岁次己已八月十一日,薨于颁政里,春秋五十有九。其月十四日茔于高杨原洪固乡。太妃以移居戚里,优赏既隆,汤沐之资,成从檀挎(舍);式营寺宇,事穷轮焕。……[32] 《陈书》关于施氏的记载非常简略,只见于《高宗二十九王》下记载:“施姬生临贺王叔熬、沅陵王叔兴。”[33]其女寜远公主,即隋文帝宣华夫人,《隋书》有传。[34]其长子前陈临贺王陈叔敖,高宗第二十一子,“祯明三年入关,隋大业初拜仪同三司。”[35]其次子前陈沅陵王叔兴,高宗第二十六子,“祯明三年入关,隋大业中为给事郎。”[36]施氏母子四人入隋后均生活于大兴城,由墓志可知,施氏居住于颁政里,入隋后境遇较好,受到隋帝的礼遇和优待,虔心向佛,热衷于寺宇的营建。《长安志》记载了施氏资助颁政坊建法尼寺的事迹: 隋开皇三年,坊人田通舍宅所立。文帝初移都,便出寺额一百二十枚,于朝堂下制云:“有能修造,便任取之。”通孤贫,诣阙请额而还,置于所居。柴门瓮牖,上穿下漏。时陈临贺王叔敖母与之邻居,又舍宅以足之,其寺方渐修建。[37] 入隋的亡陈宗室,至长安后,多被发配到边州,以田业为生,后因隋炀帝宠幸后主第六女陈婤,召陈氏子弟尽还京师,随才录用[38]。施氏两子当在其例,长子叔熬于大业初拜仪同三司,次子叔兴的经历因墓志铭的发现而更清晰: 君讳叔兴,字子推,吴兴长城人也。陈孝宣皇帝之第廿六子,施太妃所生……年甫十三,在陈封沅陵郡王……真明三年,陈祚忽其云亡。同奉明化,开皇九年入朝,特蒙荣渥。大业二年,奉勅预参选限,为身染疾,不堪集例,官遂未成……以三年五月廿三日,薨于长安县弘教乡务德里之第,春秋到卅有五。[39] 施氏及其二子在隋大兴城的生活,可以作为入隋的亡陈宗室的一个案例。因亡陈宗室女子隋文帝宣华夫人和隋炀帝陈贵人得到隋主宠幸,亡陈宗室活跃于大兴城的人物应该不少。因隋国祚短促,亡陈宗室人物的活动或者死亡大多已入唐。 (二)入隋继而入唐的亡陈旧臣和江左士族 相比于亡陈宗室,这些旧臣和文化士族在隋唐帝国都城身居要职,对长安和隋唐帝国的影响力更大。 陈亡入隋的旧臣主要是文化士族,如许善心[40]、虞绰[41]、袁朗[42]、姚察[43]、姚思廉父子[44]、虞世基、世南兄弟[45],褚亮[46]等。因隋炀帝具有南方文化情结,这些入隋的文化士族在隋炀帝的主持下从事著述,成果斐然[47],其中包括姚思廉被诏许其续成梁、陈史的著述[48],虞世基、许善心、袁朗、虞绰、姚思廉等江左名门主持和参与重修《隋区宇图志》[49]等。隋炀帝被弑于江都时,虞世基见杀[50],许善心因不屈于宇文化及亦遇害[51]。 隋国祚短促,陈亡入隋的南方文化士族大多步入了唐代,并活跃于太宗之世。对南朝文学的好尚,唐太宗并不亚于隋炀帝,其为秦王时建文学馆,广纳贤才,所辟十八学士号为一时盛选。十八学士中,姚思廉、褚亮、陆德明、虞世南、许敬宗等五人为南方士人[52],所占比例达四分之一以上,南方士人在长安朝廷完全没有受到亡国之余的歧视。 文学馆十八学士中,唐太宗最信重、最亲近的南方文士应首推虞世南。虞世南出身会稽士族名门,少时受学于吴郡顾野王,“经十余年,静思不倦。”“善属文,常祖述徐陵。”“又同郡沙门智永善王羲之书,世南师焉,妙得其体。”[53]牟发松认为,“唐太宗钟爱南朝文学,作庾信体诗,书法推崇王羲之,习王体,可知他之推崇虞世南,实基于共同的南方文学好尚。”[54]虞世南所学,融合了南朝文化的精髓,被唐太宗引为知音,牟发松所言极是。 (三)以贺知章为代表的江南文人 唐代上京仕宦或漂泊京城的南方人多是江左文化士族,他们往往表现出相似的江南文人气质,作为一个地域群体聚拢在一起,或者聚居在一起。虽然吴越士人在朝廷的地位总体上不高,但他们的文化影响因人格魅力和群体力量足以在长安城掀起一片清新的涟漪。 开元诗坛活跃着一个来自江南的文人集团—“吴中四士”[55],四人均来自今江浙一带:贺知章,会稽永兴人;张旭,苏州吴人;张若虚,扬州人;包融,润州延陵人。在吴中四士现存的诗篇中, 多有以吴越山水为审美对象及具有吴地特征的审美对象的作品,其山水诗上承谢灵运,下启盛唐山水诗, 成为盛唐山水诗的先驱。以吴中四士为代表的一批吴越之士名扬于京城,正是隋唐以来南方文士不断发展而渐渐崛起的结果。[56]“吴中四士”诗歌的艺术风格表现为:高俊隐逸的江南文人气质、独具江南气息的诗歌兴象、柔美的江南水乡情怀。要之,唐代江南文化中所表现出的淡泊放达的姿态,正是诗歌中着力呈现的清丽“兴象”。[57]张雪松认为,以“吴中四士”为首的初唐,存在一个相当规模的吴地诗人群体。除贺知章外,吴地诗人官位较低,社会地位都不高。但因这个吴地诗人来自经济繁荣、交通便利的地区,眼界开阔,因此,他们的诗歌包括了大部分盛唐诗歌中的意象和题材。[58] “吴中”是唐代江南的核心区,“吴中四士”中贺知章和包融在长安朝廷任职。“吴中四士”中,以贺知章的地位和影响最大。“吴中四士”之外,贺知章身边还聚拢了一群吴越朝士,如陆象先(吴郡吴县)[59]等。又于神龙中,“知章与越州贺朝、万齐融,扬州张若虚、邢巨,湖州包融,俱以吴越之士,文词俊秀,名扬于上京。”[60]这些吴越之士,很多没有在朝廷任职,他们以贺知章为使者,向长安城吹去了一股江南的清秀俊朗之风。 贺知章以四明狂客自号,置身于长安朝廷,流露出对家乡的强烈认同感和自豪感,“性放旷,善谈笑,当时贤达皆倾慕之。”[61]贺知章年老乞病还乡,上疏请度为道士,寿终于乡里,唐肃宗诏书云:“故越州千秋观道士贺知章,器识夷淡,襟怀和雅,神清志逸,学富才雄,挺会稽之美箭,蕴昆岗之良玉。……以暮齿辞禄,再见款诚。愿追二老之纵,克遂四明之客。……”[62]唐肃宗诏书里,出现了由贺知章传达的江南元素:“会稽之美箭”和“四明之客”。 (四)其他南人身姿 除上述两类南人身姿外,从长安城及其附近的地名以及单个人物的活动中还隐约可见其他类型的南人活动线索,如隐士、官僚、商人等。 线索之一:长安城通化坊因聚居了南朝旧族和江左士人而被称为“吴儿坊”。 (敦化坊)东南隅,行台左仆射殷开山宅。西门之北,秘书监颜师古宅。贞观、永徽间,太常少卿欧阳询、著作郎沈越宾亦住此坊,殷颜即南朝旧族,欧阳与沈又江左士人,时人呼此坊为“吴儿坊”。[63] 辛德勇指出,今所见《长安志》诸版本将“通化坊”的内容变成了“敦化坊”的内容,此处“敦化坊”亦为“通化坊”为之误,即所谓“吴儿坊”,实在通化坊,不在敦化坊。[64] 线索之二:长安城南有“瓜洲村”与“瓜洲墓”。瓜洲是隋唐运河沿线的一个重要渡口,推知当为来自瓜洲的商人聚居地。 瓜洲村,俗以为牧之种瓜之地。予读《许浑集》,有《和淮南相公重游瓜洲别业》,淮南相公,杜佑也。佑三子:师损、式方、从郁。牧之,从郁子也。由此考之,在佑已有瓜洲别业,则非牧之种瓜地明矣。今村南原上有瓜洲墓,岂始有瓜洲人居此而名之耶?亦犹长安县有高丽曲,因高丽人居之而名也。[65] 线索之三:大明宫内的内山亭院,安置了浙西隐士周息元。[66] 线索之四:前朝的身影留下的杨柳依依。蓝田县有思乡城,旧说宋武帝入关,筑城于此,南人思乡,因名之。又以城傍多柳,故曰柳城。[67] 要之,第一次大一统帝国出现的秦汉时期,江南还是草莱之地。三国以后出现的统一王朝西晋,都城洛阳活跃着众多江南士子,他们带着对家乡风物人情的自信,为洛阳注入了鲜活的江南元素。第二次大一统帝国出现的隋唐时期,长安城因更具国际性和开放性,所谓俗具五方,在这种国际性大背景下,来自江南的南人身姿相对较少,但其影响力并没有因此而减小。一如西晋时上洛的南人,唐代上京的南人也通过诗歌、名号等形式积极展示江南风物,为长安文化生活的多元性增加了江南元素。

三 长安城市生活中的江南元素 隋炀帝开凿的连接首都与杭州的大运河,在唐代成为维系帝国生存的大动脉。大运河在向长安输送江南物资的同时,也输送了江南的生活方式和文化品位。 (一)广运潭盛会—江南物产博览会 天宝二年,水路转运使、陕郡太守韦坚于长安城东九里长乐坡下、浐水之上的望春楼下穿广运潭以通舟楫。广运潭建成后,韦坚在广运潭上为唐玄宗安排了一场由二、三百艘船只组成的博览会: 若广陵郡船,即于栿背上堆积广陵所出锦、镜、铜器、海味;丹阳郡船,即京口绫衫段;晋陵郡船,即折造官端绫绣;会稽郡船,即铜器、罗、吴绫、绛纱;南海郡船,即瑇瑁、珍珠、象牙、沉香;豫章郡船上的名瓷、酒器、茶釜、茶铛、茶椀;宣城郡船,即空青石、纸笔、黄连;始安郡船,即焦葛、蚺虵胆、翡翠;吴郡即三破糯米、方文绫。凡数十郡。[68] 韦坚跪上诸郡轻货,玄宗欢悦,“外郡进土物,赐贵戚朝官。”[69] 广运潭盛会是开元之治的一个缩影,也是长安城里宫廷生活的一个展示。通过对运河航道的整治和裴耀卿、韦坚等人的漕运改革,长安与经济重心的江淮高效畅通地联系起来,当时关中的富裕,不限于粮食方面,在其他各种物资的供给上也非常富裕。对于长安朝廷而言,最受欢迎的是来自江南诸郡的物产,广运潭盛会成为江南物产博览会。不仅物产如此,驾船人的行装也展示了江南风情:“驾船人皆大笠子、宽袖衫,芒屦,如吴、楚之制。”[70] (二)服饰饮食—“江南”是长安的奢侈 作为盛世的帝都,长安城集中了各地的奇珍异玩和奢侈品。其中,奇珍异玩主要来自西域、岭南或者更遥远的异国,而宫廷贵族日常生活中消费的奢侈品有很多来自江南,略举如下: 1. 吴兴米 江淮之米经由运河输送着帝国的生命之源,广运潭盛会展示物产的每船都载有米。如果运河畅通,江淮之米仅仅是长安居民的日常生活消费品之一,但其中的吴兴米却是朝廷贵族的专享美食: 吴兴米,炊之甑香;白马豆,食之齿醉。虢国夫人厨吏邓连,以此米捣为透花糍,以豆洗皮作灵沙臛,以供翠鸳堂。[71] 虢国夫人是唐玄宗宠妃杨玉环的三姐,嫁与裴氏,裴氏早亡。杨贵妃得宠于唐玄宗以后,虢国夫人和杨贵妃的另两个姐姐一起迎入京师。唐玄宗称杨贵妃的三个姐姐为姨,并赐以住宅。[72]显然,虢国夫人在京城过着奢侈安逸的生活。虢国夫人的厨吏以吴兴米为原料做成的透花糍,当类似于今日江南人爱吃的糖糍粑。 2.鄞荔枝 “一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧的这首诗让我们都知道杨贵妃爱吃荔枝。毋庸置疑,荔枝来自岭南。但《南部新书》记载了一种来自明州鄞县(今浙江宁波)盐渍荔枝——“鄞荔枝”: 旧制,东川每岁进浸荔枝,以银瓶贮之,盖以盐渍其新者,今吴越间谓之“鄞荔枝”是也。此乃闽福间道者,自明之鄞县来,今谓“银”,非也。咸通七年,以道路遥远,停进。[73] 唐朝处于气候温暖期,宁波一带有所谓“鄞荔枝”进贡长安,因其不耐久放,所以只能盐渍以后才能远运长安。然这一江南美味最终以道路遥远,不再被长安所消费和认知。 3.吴兴连带鲊(不发缸) 韦巨源拜尚书令,按照惯例,向唐中宗上烧尾食,其中有一款为吴兴连带鲊(不发缸)[74]。所谓吴兴连带鲊,李益民等解释为一种用吴兴鲤鱼未经装缸发酵制作的一种鱼鲊[75]。唐宋时,吴越一带擅长制作各种鱼鲊,《清异录》还记载了一种吴越玲珑牡丹鲊,以鱼叶斗成牡丹状,既熟,出盎中,微红如初开牡丹[76]。“吴兴连带鲊(不发缸)”出现在韦巨源所上烧尾宴的菜单中,应该是宫廷贵族消费的一道上品佳肴。

牡丹鲊4.吴越高头草履 饮食之外,宫廷服饰也有江南元素的流行,其中有一种“吴越高头草履”,因其奢侈而被唐文宗下诏禁止: 文宗即位,以四方车服僭奢,下诏准仪制令……妇人衣青碧缬,平头小花草履,彩帛缦成履,而禁高髻、险妆、去眉、开额及吴越高头草履。[77] 5.越州绫縠 唐代车服制度还规定妇人流外及庶人不服绫、罗、縠、五色线鞾、履,[78]这种规定意味着除流外官妇人和庶人之外的宫廷贵族和官员妇人服绫、罗、縠、五色线鞾、履。而绫、罗、縠是江南进贡朝廷的物产,《唐会要》记载了一条向长安运输绫縠遭遇叛兵而散失的事件: 贞元十二年六月,越州刺史皇甫政奏:“贞元十年,进绫縠一千七百匹,至汴卅,值兵逆叛,物皆散失。请率新来客户续补前数。”[79] 越州绫縠从江南运到长安,因其成本高昂,自然是流外官员妇人和庶人无缘消费的奢侈品。实际上,唐代服饰更崇尚胡服,武后、中宗时,宫人从驾,“皆胡冒乘马,海内效之,至露髻驰骋,而帷冒亦废,有衣男子衣而鞾,如奚、契丹之服。”开元初,“士女衣胡服。”[80]服饰中的江南元素作为奢侈品,终究敌不过平民化的胡服。 (三)大唐茶韵——顾渚“贡焙”与紫笋茶 茶至唐始盛,[81]“风俗贵茶,茶之名品益众。”李肇将唐代贡茶中的剑南蒙顶列为第一,其余所列江南名茶有湖州顾渚之紫笋,常州宜兴之紫笋,婺州之东白,睦州之鸠坈[82]。《嘉泰吴兴志》引李肇《国史补》作“贡茶蒙山为第一,顾渚第二,宜兴第三”[83]。蒙山为蜀茶,顾渚和阳羡均为江南茶,两地相距很近,所产紫笋茶均为大唐贡茶[84],其中顾渚山紫笋茶产量大、质量优,建有“贡焙”: 唐制,湖州造茶最多,谓之“顾渚贡焙”,岁造一万八千四百八斤,焙在长城县西北。大历五年以后,始有进奉。至建中二年,袁高为郡,进三千六百串,并诗刻石在贡焙。故陆鸿渐与杨祭酒书云:“顾渚山中紫笋茶两片,此物但恨帝未得尝,实所叹息。”[85] 顾渚与宜兴接,唐代宗以其岁造数多,遂命长兴均贡。自大历五年,始分山析造,岁有客额,鬻有禁令,诸乡茶芽置焙于顾渚,以刺史主之,观察使总之。[86] 顾渚贡焙即贡茶院,是督造唐代贡茶顾渚紫笋茶的场所,新茶上市之际,急程递送至长安。不难想象,清明时节,长安城中氤氲着江南的茶香、上演着风雅的茶事: 长兴有贡茶院,在虎头岩后,曰顾渚。右所射而左悬臼,或耕为园,或伐为炭,惟官山独深秀。旧于顾渚源建草舍三十余间,自大历五年至贞元十六年于此造茶,急程递进,取清明到京。[87] 诗人白居易因做过杭州刺史而与茶结缘,作为当时的贡茶,紫笋茶也多次出现在白居易的茶诗里: 茶香飘紫笋,脍缕落红鳞。[88] 绿科秧早稻,紫笋折新芦。[89] 诗人杜牧曾任湖州刺史,[90]按照唐制,自然也主持督造过顾渚贡茶,留下了为数不多的茶诗,褒赞江南茶尤其是紫笋茶: 山实东吴秀,茶称瑞草魁。 …… 泉嫩黄金涌,牙香紫壁裁。[91] 1987年法门寺唐代地宫出土的系列金银茶具,经鉴定为唐僖宗的御用茶具[92],僖宗将这批茶具供养給法门寺。这批茶具展示了茶事活动从烘焙、研磨、过筛、贮藏到烹煮、饮用等制茶工艺到饮茶的全过程,确凿地证实了唐代宫廷茶道和茶文化的存在,通过这批精美绝伦的茶具可以窥见唐代长安城中奢华的宫廷饮茶风尚,而这一风尚来自遥远的江南。

唐鎏金鸿雁纹银茶槽子、唐鎏金团花银碢轴(法门寺博物馆藏)上述江南物产作为奢侈品通过运河源源不断输往长安,进入宫廷贵族的生活,以其精致和优雅的特质,成为长安城市生活中的江南元素。由于唐代长安城的市民生活还处于中世的模式,不足以承载高雅、奢侈的江南元素,所以受众以宫廷皇族与官僚家庭为主,影响基本上不及庶民。 四 长安文化生活中的江南元素 钱穆先生认为:“李唐世系之深染胡化,不容争论。”[93]唐朝是有胡化倾向的王朝,长安城中胡风盛行,相对于“胡姬”、“胡笳”和“葡萄美酒”等西域元素而言,长安城市生活中的江南元素显得单薄而隐晦,难以钩沉。但在文化艺术层面,长安吸纳了较多的江南元素,究其原因,这和长安城中活跃的南人主体是江左士族和南方文人学者有关,他们为长安带来了六朝以来江左积淀的文化艺术精华,表现为长安文化生活中的江南元素: (一)书法与绘画中的江南元素 唐长孺指出,唐代书法艺术方面十分显著的南朝化倾向为人所熟知[94]。这一南朝化倾向表现出的江南元素反映在长安文化生活的诸多细节中,如唐人崇尚“晋贤真迹”,尤其是王羲之的真迹,代表人物是唐太宗。由于他对王羲之《兰亭序》的喜爱,最终褚遂良将之殉葬于昭陵: 《兰亭》者,武德四年欧阳询就越访求得之,始入秦王府。……于时天下草创,秦王虽亲摠戎,《兰亭》不离肘腋。及即位,学之不倦。至贞观二十三年,褚遂良请入昭陵。[95] 即便是模仿王羲之父子之迹,在长安城中也大受欢迎: 智永禅师,传右军父子笔法,居长安西明寺。从七十至八十,十年写真草《千字文》八百本。每了,人争取。[96] 虞世南书冠当时,人谓其有羲之鬼。[97] 长安城多处留有王羲之字迹,如修德坊兴福寺有碑,阴文为寺僧怀仁集王羲之写太宗《圣教序》及高宗《述圣记》,为时所重[98]。又,含光门街街西第一太社的南门额即为王羲之所题,隋平陈所得,隋代重以粉墨模之[99]。以王羲之父子为代表的江左书法风格,被唐人争相效仿。唐人进士及第,有燕集曲江、题名雁塔的庆祝活动,元人骆天骧认为雁塔题名的字迹皆有江左遗风: 以题名考观,其间纵复欹斜,至锋藏笔劲,气格高古,皆有江左遗风。[100] 因为地域和家传的影响,唐初书法家多为来自六朝故地的南方人,如初唐四大家中的虞世南(越州余姚)[101]、褚遂良[102](杭州钱塘)、欧阳询(潭州临湘)[103]。此外,草圣张旭[104]、擅长草隶的贺知章[105]也都来自江南核心区—吴越故地。长安城朱雀街西第二坊,有“吴儿坊”之称的通化坊,唐初聚居的江南旧族、书法世家颜(颜师古、颜真卿)、殷(殷仲容、殷践猷)以及书法家欧阳询等人,经常参与宫廷法书的鉴藏活动,可以说,唐初通化坊是一处与宫廷文化事业有着密切互动的坊里空间。[106]史睿认为,唐初居住吴儿坊(即通化坊)的颜氏、殷氏、欧阳氏等江南士族家族延续南朝士人家学,以法书鉴藏为经史学问之佐助,怡情养性之雅玩,也是江南书学传入关中,并与北方书学融合的重要媒介。[107]

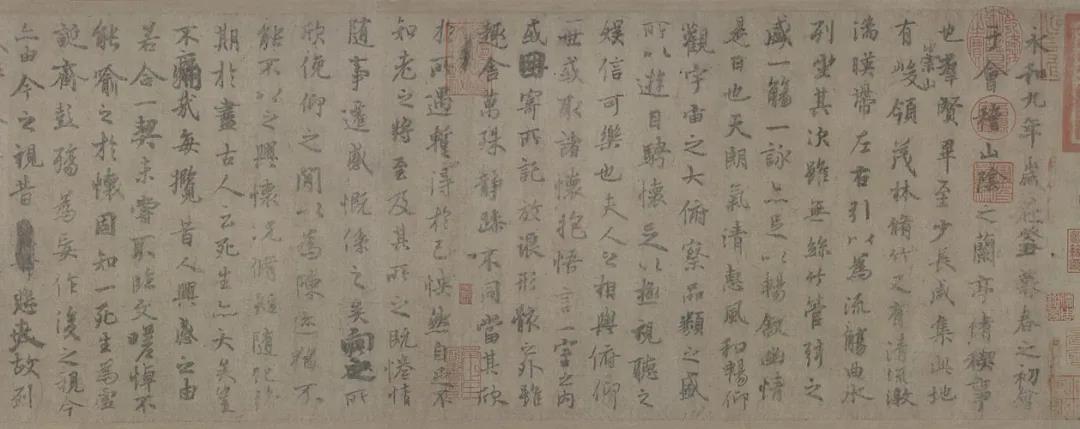

虞世南行书摹兰亭序卷(故宫博物院藏) 东晋南朝的绘画也受到长安朝廷君臣的珍视,并影响了唐代画家的画风。如顾恺之的《清夜游西园图》,有梁朝诸王跋尾云:“图上若干人,并食天禄。”贞观中,褚遂良装背。[108]唐初画家吴道子的画迹深受齐梁画家影响,长安城的寺观壁画中留有众多吴道子所绘佛像,被称为“吴带当风”,其高超技巧,被认为是师法于南朝画家张僧繇[109],张怀瓘亦云:“吴生之画,下笔有神,是张僧繇后身也。”[110] (二)宫廷音乐与教坊音乐中的江南元素 唐代宫廷音乐继承了隋代九部乐并有所改造,显示了大一统帝国的泱泱气势,“国家以周、隋之后,与陈、北齐接近,故音声歌舞杂有四方。”[111]陈寅恪认为:“隋唐两朝之典章制度传授因袭几无不同,故可视为一体,并举合论。”[112]这一观点正适用于隋唐宫廷音乐,《旧唐书•音乐志》记载了大唐雅乐的渊源及其对隋代音乐的继承与改造: 自永嘉之后,咸、洛为墟,礼坏乐崩,典章殆尽。江左掇其遗散,尚有治世之音。……开皇九年平陈,始获江左旧工及四悬乐器,帝令廷奏之,叹曰:“此华夏正声也!”……隋世雅音,惟清乐十四调而已。隋末大乱,其乐犹全。太宗时,孝孙奏曰:“陈、梁旧乐,杂用吴、楚之音。周、齐旧乐,多涉胡戎之伎。”于是斟酌南北,考以古音,作为大唐雅乐。[113] 隋开皇初置七部乐,其二曰清商伎,为隋平陈所得: 开皇九年平陈,获宋、齐旧乐,诏于太常置清商署以管之。求陈太乐令蔡子元、于普明等,复居其职。[114] 大业中定为九部乐[115],开篇的清乐与结束时的礼毕均来自江左。《清乐》即七部乐中的《清商三调》,“宋武平关中,因而入南,不复存于内地,及平陈后获之。”[116]此曲为宋武帝平定关中时收入江南,经过南方近两百年的传承,武后时所存词目如《吴声四时歌》、《玉树后庭花》、《明君》[117]、《石城》、《莫愁》、《白纻》[118]、《白鸠》[119]等,都已经演变为融入了江南风物的南朝乐曲和舞曲。隋至唐前期,九部乐终所陈《礼毕》曲本自晋太尉庾亮家,隋平陈得之,入九部: 礼毕者,本出自晋太尉庾亮家。亮卒,其伎追思亮,因假为其面,执翳以舞,象其容,取其谥以号之,谓之为《文康乐》。每奏《九部乐》终则陈之,故以“礼毕”为名。[120] 大唐平高昌,尽收其乐,又造䜩乐而去《礼毕》曲。[121]这是江南元素对胡风的又一次败退。

唐人宫乐图(台北故宫博物院藏)

此外,还有一些江南乐曲进入教坊音乐: 又曰《杨柳枝》曲者,白傅典杭州时所撰,寻进入教坊也。……又曰《望江南》者,因朱崖李太尉镇浙西日为亡姬谢秋娘所撰,后进入教坊,遂改名,一名《梦江南》曲也。[122] (三)宫廷诗与文人雅事中的江南元素 唐初宫廷诗人沈佺期、宋之问最终完成的新体诗——五言律诗,根源于南朝萧齐谢朓、沈约等人所提倡和实践的永明体。从永明体到沈宋体有一个逐渐演变的过程,杜晓勤认为,隋初五言新体诗基本上是以南朝永明体、徐庾体为楷则,隋初新体诗人深得南诗之艺术真味,追求诗歌的声律美。唐代活跃在武德、贞观初的宫廷诗人也多由陈、隋入唐,深受齐、梁诗风的熏陶,最终促成了五言律诗的成熟。[123]以沈宋体宫廷诗为标志的律诗,是梁陈永明体在唐代结出的果实。 此外,东晋南朝的士族文人在江南留下的风流佳话中,“曲水流觞”和“东山再起”也能在唐代的长安文化中找到遗存或变体。 曲水流觞这一传统习俗历史虽然很古老,但明确成为古代中国在上巳节举行的年中行事之一,是在东晋时期。作为祓禊之后的娱乐活动,曲水流觞因王羲之的《兰亭集序》而成为千古佳话: 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次。[124] 这一儒风雅俗从开元年间开始在唐代长安城中表现为新进士们的曲江宴,从皇帝到都人士女都被卷入,在大中(847-860)、咸通(860-874)年间到唐末达到顶峰[125],既而演绎为“曲江流饮”的诗会,并不断被唐代诗人们效仿。安乐公主拟昆明池造定昆池,也附庸风雅,于池内建有“九曲流杯池”。[126] 唐代卢藏用在长安城南演绎的“终南捷径”,实际上翻版于谢安于会稽上演的“东山再起”。从两人的愧色可以看出,就“肥遁”而言,两者有着一脉相承的渊源。谢安曾隐居会稽东山,年逾四十复出为桓温司马,中丞高崧戏之曰:“卿累违朝旨,高卧东山,诸人每相与言,安石不肯出,将如苍生何!苍生今亦将如卿何!”安甚有愧色。[127]同样,卢藏用也通过隐居在京城长安附近的终南山而获得名声,达到入朝作官的目的: 卢藏用始隐于终南山中,中宗朝累居要职。有道士司马承祯者,睿宗遣至京,将还,藏用指终南山谓之曰:“此中大有佳处,何必在远。” 承祯徐答曰:“以仆所观,乃仕宦快捷方式耳。”藏用有惭色。[128] 唐人附庸东晋南朝士族文人的风雅行为,是文化传承中的深层积淀。长安演绎的南朝旧事,标明了唐人内心的价值取向—江南的六朝文化。 (四)孤帆远影—从长安望向江南 从唐代诗人对江南的吟咏中,可以感知唐代文人对江南风光的憧憬与回忆。其中,唐宣宗李忱和许浑是其中两位从长安望向“江南”的诗人: 大殿连云接爽溪,钟声还与鼓声齐;长安若问江南事,说道风光在水西。[129] 云月有归处,故山清洛南。如何一花发,春梦遍江潭。[130] 长安与江南的诗意联系至今仍不断被演绎: 三月烟花,只剩远影孤帆。 琴声弹起,雨落长安。 …… 愁重、流水、载不动。 只想陪你 再游一回江南。[131] 电视剧《封神英雄榜》演绎的故事舞台与江南没有关系,但片尾曲歌词《雨落长安》将长安的哀愁消解在江南的诗意里,毫无违和感。“长安”的最盛是大唐的长安,我们未尝不可将歌词中的长安看作大唐的长安,在远影孤帆中梦回江南。 余论:长安的“江南元素”与唐后期的“南朝化”问题 寻踪唐代长安的“江南元素”,应该提到隋炀帝对江南文化的保存与提倡。杜晓勤认为,由于杨广长时期驻守江都,喜欢并痴迷于江南文化,他在嗣位后就着手改变高祖排斥江左文化的政策,致力于吸收、保存和融合江左文化。隋炀帝不遗余力地、 全面地将江左文化艺术移植到北方, 才使得南北文化真正走向融合。[132] 妹尾达彦则从都城史的角度肯定了隋炀帝保存江南文化之功,他认为,隋炀帝建造新的洛阳城,将建康的都市空间和都市文化移植到华北,对江南文化的继续存在而言可谓是一大幸事。隋炀帝个人也被象征江南文化的建康深深吸引,最初被建康“帝都的风景”所诱惑,进而建造洛阳城作为“风景的帝都”。[133] 但隋朝国祚短促,随后的唐朝帝王没有像隋炀帝那样憧憬与执着于江南文化,唐朝在文化习俗、生活趣味等方面更加多元化。因为政治与地缘等因素,唐代长安在对多元文化的吸纳中,胡风似乎占据城市风尚的主流,在长安文化与城市生活中,江南元素在娱乐、消费层面往往难敌西域元素。基于六朝文化的江南文化,作为汉族文化的传承者,渗透进长安的文化与城市生活中,表现为高雅、精致、深层、诗意的江南元素。因其高雅、精致而被追逐、被疏远;因其深层、诗意而被传承、被吸收。陈寅恪指出,隋唐制度渊源中存在梁、陈之源;唐长孺指出,唐代社会变化中最重要的部分乃是东晋南朝的继承,即“南朝化”;[134]牟发松在整理唐长孺南朝化论基础上指出,隋唐间文学、经注、音韵、文字学以及书法等,均是“江左余风”的一统天下。[135]亦即,在多元文化汇集的唐代长安城中,江南元素从城市生活中的星星之火最终发展为文化生活中的燎原之势。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |