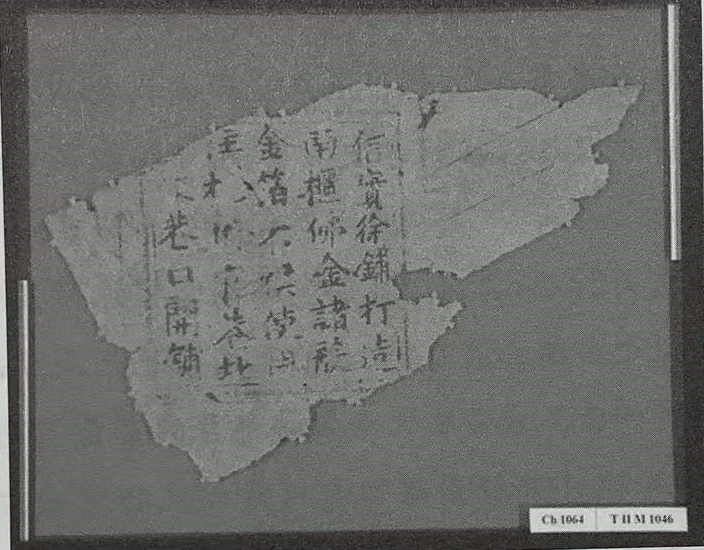

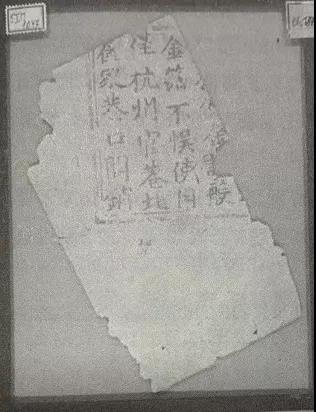

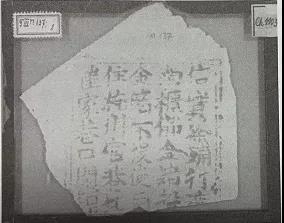

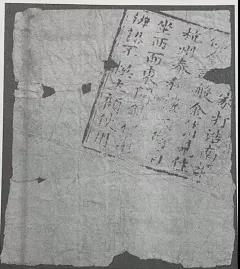

| 20世纪,吐鲁番柏孜克里克石窟出土了4件元代杭州商家制佛像金箔的商业广告,前3件现藏于德国国家图书馆,后1件现藏于吐鲁番博物馆,出土时间前后相差七十多年。“徐铺”位于杭州官巷与崔家巷的交又口,“口家”位于杭州泰和楼大街南,它们都经营制售装饰佛像所用的金箔,并将其商业广告散发到万里之遥的吐鲁番,这显然是因为元代居住在吐鲁番盆地的高昌回鹊崇信佛教,开凿石窟需要大量装饰佛像的金箔,而这些金箔来自于杭州。从遗存至今的这4件杭州商家长距离散发的商业广告,可以发现在大一统的元朝,从东南沿海的杭州到西北内陆的吐鲁番,两地之间存在着商业往来与佛教交流,构筑起了一道独特的丝路贸易风景线。 杭州位于东南沿海,是海上丝绸之路的起点之一;敦煌、吐鲁番地处西北内陆,是陆上丝绸之路的交通要冲。东南与西北虽然相去极远,但在大一统的元朝,杭州与敦煌、吐鲁番却有着商业往来和佛教交流。关于元代杭州与敦煌之间的交流,学者们已经作过探讨,揭示了商人从敦煌到杭州的活动,敦煌回鹘文文书中出现了杭州的丝绸缎子,以及杭州印刷的西夏文佛经流通到了敦煌。至于杭州与吐鲁番之间,也同样保持着商业与佛教上的交往。 20世纪初,德国吐鲁番考察队在柏孜克里克石窟进行多次挖掘,其中获得了3件写有“杭州”字样的纸质文书,是杭州城里经营打造佛像金箔的行铺店家散发的商业广告,都流传到了吐鲁番。 德国第二次吐鲁番考察队(1904-1905年)由格伦威德尔(A. GrÜnwedel)、勒柯克(A. von Le Coq)率领,掘获了编号为Ch.1064(TⅡM1046)、Ch.1875(TⅡM1047)的文书,图版、文字如下:

ch.1064 信实徐铺打造 南柜佛金诸般 金箔不误使用 住口(杭)州官巷北 口(崔)口(家)巷口开铺

ch.1875 口口口口口口 口口口金口(诸)般 金箔不误使用 住杭州官巷北 口(崔)家巷口开铺 Ch.1064文书左上角遭到剪切,有些字的墨迹已经脱落;Ch.1875文书左上角略有残损,右半部残缺近半。两者文字相同,但笔迹却略有不同。 德国第三次吐鲁番考察队(1906-1907年)由格伦威德尔率领,在柏孜克里克石窟掘获了Ch.1103(TⅡM137)文书。该文书亦遭剪切,下边文字略有残损,字迹较前两件粗大。图版、文字如下:

ch.1875 信实徐铺打造 南柜佛金诸般 金箔不误使用 住杭州官巷北 崔家巷口开铺 以上3件文书今皆藏于德国国家图书馆,文字内容全同,均带有双线框。Ch.1064文书第四行中的“杭”字,右边残损,但从左边的木旁并参据另两件文书可以判读出来;第五行开头的“崔家”二字残缺,亦可据其他文书补足。Ch.1875文书第二行中的“诸”字仅存左边言旁,末行“崔”字上残,但均可据另两件文书补之。Ch.1103文书中的“信”“造”“般”“铺”等字,或略有残缺,或墨迹不显,但据字形、上下文义及其他文书可以判补。Ch.1064、Ch.1103首行开头的“信”字,西胁常记误录为“真”;Ch.1103第四行末的“北”字,陈国灿、胡发强皆误作“在”。 1980年,柏孜克里克石窟出土了2件性质类似的文书,其中一件较残,另一件编号为80TBI:508,右上角遭到剪裁,其图版、文字如下:

包装纸 吐鲁番柏孜克里克石窟出土 口口家打造南柜 佛金口(诸)般金箔见住 杭州泰和楼大街南 坐西面东开铺口(保?)口(能?) 辨认不误主顾使用 该文书首行上缺三字,至于末字,陈国灿误录“无”,胡发强更是误作为“元”,从字形并参照前三件德藏文书看,当为“柜”字;第二行中的“诸”字右残,从左边的言旁并参德藏文书可以补足;第四行最后二字从残存笔画及文义观之,似为“保能”;末行开头的“辨”字,柳洪亮一度误录作“辩”。

1995年,陈国灿发表《吐鲁番出土元代杭州“裹贴纸”浅析》一文,对比研究了Ch.1103(TⅢM137)与80TBI:508两件文书,推断“这二件纸片是为推销该店所打造金箔的一种经营广告”,并称之为“裹贴”,为13世纪的元代所印刷。

2008年,胡发强也介绍了这两件文书。不过,这两篇论文都没有提到Ch.1064(TⅡM1046)、Ch.1875(TⅡM1047)两件文书。 对比20世纪初出土的3件德藏吐鲁番文书与1980年出土的80TBl:508文书,它们虽然是性质类同的商业广告,但也略有区别。

其共同点为:第一,出土地点相同,均为吐鲁番木头沟柏孜克里克石窟;第二,都以木刻印记的形式斜盖在包装纸上,木刻印记的线框尺寸均在9cm左右,呈正方形;第三,都是杭州经营打造南柜佛金像所需金箔而散发的商业广告,流传到了西北的吐鲁番地区;第四,都标明了行铺店家的地址。三件德藏文书的“信实徐铺”位于官巷北、崔家巷口,80TB:508文书的“□口口家”在泰和楼大街南,甚至还标明坐西面东的具体方位,标明店家地址,是为了让顾客找寻容易,以便招徕订制、购买金箔;第五,都注明“不误使用”或“不误主顾使用”的字样,与徐铺所标“信实”一样,表达了行铺店家经营买卖及对顾客的商业信誉。

不同点有:第一,行铺店家的名字与地址不同,说明吐鲁番的佛用金箔并非由杭州的一家商铺所垄断,于此可见杭州的商家们争相开展对遥远的吐鲁番的佛教商业的经营业务。第二,广告文字的字数不等,内容略异。这两种文书虽然均为5行,但3件德藏文书每行6字,而80TBI:508文书每行8字。前者疏朗,后者紧凑。后者的内容相对丰富,因此地址写得较详,对顾客的承诺性话语亦多。第三,即使是内容相同的3件德藏文书,从笔迹上看也有些微的差异,表明徐铺使用了不同的版式,曾经多次刻印,但都流通到了吐鲁番地区。

总的看来,这些文书性质类同,都是杭州经营打造佛像金箔的行铺店家散发的商业广告,都斜盖在包装纸上,只有店铺的名字、地址及其他内容有所不同。杭州这些行铺店家,既从事佛像金箔的打造业务,又负责经营商业销售。他们将其商业广告发行到了遥远的吐鲁番,无疑是一件非常有趣的事情,此种商业广告是东南与西北之间经济文化交流的切实物证。 经营商业最重信誉,所以3件德藏文书开头就说到“信实”二字。东汉末赤壁之战,黄盖诈降于曹操,曹操对黄盖派来之人说:“但恐汝诈耳。盖若信实,当授爵赏,超于前后也。”金世宗大定十一年(1171)下诏曰:“应司狱廨舍须近狱安置,囚禁之事常亲提控,其狱卒必选年深而信实者轮直”对从事商业的行铺店家来说,信实是最重要的商业信誉。特别是从杭州千里迢迢长途贩运到吐鲁番,不讲究商业信誉自然是断不可行的。 3件德藏文书中的徐铺,是徐家经营的佛像金箔制售的店铺。《梦粱录》中还出现了“徐家纸札铺”“徐茂之家扇子铺”“徐官人幞头铺”“徐家绒线铺”,80TBI:508文书中的“口口口家”也以“家”的形式出现。中国国家博物馆藏有1件北宋济南刘家功夫针铺广告铜版,长12.4cm,宽13.2cm。朱凤玉认为这“是我国现存最早的铜板印刷广告作品”,并云: 广告刻版约五寸见方,中间绘有“兔儿”商标,是一幅白兔捣药图。图的上方横写着“济南刘家功夫针铺”。图的左右侧连写着“认门前白兔儿为记”。“门前白兔儿”即针铺的店面前商号标记。下方则是介绍功夫针的用料、质量、制作方法及购买优惠条件的说明,翔实具体,简明扼要,只用二十八字:“收买上等钢条,造功夫细针,不误宅院使用,客转为贩,别有加饶。请记白。”真可谓图文并茂的广告佳作。 所刻文字中有“不误宅院使用”之语,与上述吐鲁番文书中“不误使用”或“不误主顾使用”相类,都是当时流行的广告用语。她还引用了丁申《武林藏书录》卷末所载杭州沈二郎经坊广告:“本铺将古本(莲经》……见住杭州大街棚前南钞库相对沈二郎经坊新雕印行。望四远主顾,寻认本铺牌额。

信实徐铺位于杭州官巷北与崔家巷口的交叉处。“官巷”一词多次见于《梦粱录》卷13《铺席》中,兹摘引于下:

(1)自五间楼北,至官巷南街,两行多是金银、盐钞引交易,铺前列金银器皿及现钱,谓之“看垛钱”; (2)官巷口光家羹; (3)官巷前仁爱堂熟药铺; (4)官巷北金药白楼太丞药铺; (5)官巷内飞家牙梳铺。 官巷是临安府城内的重要街巷,有经营金银、盐钞引、羹汤、药品、牙梳等各色物品的店铺,特别是第(1)条提到官巷南街有许多金银铺,与徐铺制卖金箔正好相合。崔家巷则是与官巷交叉的一条街巷。 80TBI:508文书中的“口口口家”,位于杭州泰和楼大街南,“坐西面东开铺”,也是一家从事佛像金箔制售的商业店铺。“泰和楼”又简写作“太和楼”,《武林旧事》卷6“酒楼”条所列11家酒楼、官库中,即有“太和楼(东库)”,并云:“已上并官库,属户部点检所,每库设官妓数十人,各有金银酒器千两,以供饮客之用……官中趁课,初不借此,聊以粉饰太平耳。往往皆学舍士夫所据,外人未易登也。”《梦粱录》卷7《大河桥道》云:“常庆坊东北日太和楼桥,俗名“柴垛’。”《乾道临安志》卷1“库”条亦记:“赡军东酒库,在柴垛桥之东(有太和楼)。” 官巷是南宋都城临安的重要街巷,泰和楼是临安著名的官家酒楼,后者得到户部的财政支持,只有达官贵族和文人士大夫才能在此宴饮聚会,一般顾客则难以登临,因此极负盛名。由于官巷、泰和楼是杭州的重要街巷或老字号名店,所以制售佛像金箔的行铺在广告中就以之为坐标,以说明本店的方位及经营内容,用以招徕四面八方的顾客。 文书中提到的“南柜”一词,颇不好解。陈国灿说:“如将‘柜’作柜房解可能有‘南柜’‘北柜’之分,这也只是一种推测,尚待实证。”我们认为,这里的“南柜”有以下两种可能: 一是可能指南方样式的柜子,在北方的吐鲁番被使用。敦煌文书P.2613《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺常住什物等交割点检历》所记常住什物中,提到一些外来物品,如:者舌青绢裙、屈支灌(罐)子、大食柜、弗临银盏、高离锦幢裙子、蛮箱、吴绫。其中屈支即龟兹,弗临即拂菻,高离即高丽,加上者舌、大食、蛮、吴,都是指外国或南方地区的名词。与“蛮箱”相类似,“南柜”或许是指南方样式的柜子,在柜面上贴些金箔加以装饰与大食柜同属于柜子。 二是可能指南方商人在吐鲁番等北方地区从事商业经营的柜台。左宗棠在同治十三年(1874)二月十六日所上《甘肃茶务久废请变通办理折》中说:“溯甘省茶商,旧设东、西两柜。东柜之商,均籍山、陕;西柜则皆回民充商,而陕籍尤重……兹既因东、西柜茶商无人承充,应即添南柜,招徕南茶商贩,为异时充商张本。”这里的“南柜”与“东柜”“西柜”相并称,柜是指商业柜台,而非柜子。 考虑到佛像与柜子并无关涉,我们认为这里的“南柜”极可能是指杭州等地的南方商人在吐鲁番设立的商业柜台。柏孜克里克石窟的佛像当然是在本地建造的,但装饰佛像所用的金箔则从遥远的杭州贩运而至。 所谓“佛金”,为“金箔的一种,是用真金拼入紫铜制成的,颜色显得深赤。可用来制造金泥”。北宋时期,从宫廷到民间以及寺院里使用金银箔颇为流行,造成了奢侈浪费,以至于朝廷经常下令禁断私造。真宗大中祥符元年(1008),三司上言:

自今金银箔线,贴金、销金、泥金、蹙金线装贴什器土木玩用之物,并请禁断,非命妇不得以为首饰。冶工所用器,悉送官。诸州寺观有以金箔饰尊像者,据申三司,听自赍金银工价,就文思院换给。

这里除了朝廷命妇的首饰需用金银箔线外,还提到了诸州寺院、道观有用金箔来装饰佛像,但北宋对民间金银控制极严,佛教造像虽然允许使用金箔,但必须向三司申请,出资购买,到文思院领取。翌年,太常博士、知温州李邈上言:“两浙僧求丐金银、珠玉,错末和泥以为塔像,有高袤丈者。毁碎珠宝,浸以成俗,望严行禁绝,违者重论。”两浙僧人所购买的金箔等物,应该是通过官府向三司具实申请,购买金箔。由于寺院、道观挥霍过度,愈演愈烈,浸成风俗,造成了奢糜浪费,故为太常博士李邈所奏而遭禁止。然而,寺院用金箔装饰佛像的情况仍有发生,由于官方禁止垄断,遂在民间出现了私造金箔的现象,所以北宋朝廷屡下诏令,禁止用金箔装饰佛像,如仁宗康定元年(1040)“八月戊戌,禁以金箔饰佛像”;哲宗元祐二年(1087)九月“丁卯,禁私造金箔”。北宋时期的周边政权也用金箔装饰佛像,为此还向宋朝请求赐给金箔,如景德元年(1004)二月,吐蕃“又言修洪元大云寺诏赐金箔物彩”;又如元祐七年(1092),“礼部尚书苏轼言:‘高丽入贡,无丝发利而有五害,今请诸书与收买金箔,皆宜勿许。’诏许买金箔,然卒市《册府元龟》以归”敦煌地区佛教兴盛,归义军也经常向北宋朝廷请赐金箔,用以修饰本地寺院中的佛像。

到了元代,金箔制造不再由朝廷文思院所垄断,在地方上也设置了造卖金箔的专门机构,如云南造卖金箔规措所。但这一机构很快遭到停罢,世祖至元二十年(1283)十二月“丙午,罢云南造卖金箔规措所”。元初,地处偏远的云南行省都能设立造卖金箔规措所,那么作为曾是南宋都城的杭州,造卖金箔自然也是可以理解的。陈国灿根据吐鲁番文书中出现“杭州”一名,而元朝在至元十三年(1276)平定江南,两年后正式设立杭州,遂将文书的年代定在元代,是很有道理的。参据云南造卖金箔规措所的置废情况,以及仁宗至大四年(1311)三月“辛卯,禁民间制金箔、销金、织金”,元朝中后期像北宋一样,禁止地方和民间制售金箔,仍由朝廷垄断。因此,文书的年代极可能是在元代前期。文书中所见杭州官巷、泰和楼等名皆见于南宋,到元初依然存在。

元代前期,吐鲁番地区由高昌回鹘所统治,佛教极为兴盛,需要大量打造佛像的金箔。当时,杭州城里有经营打造及销售佛像金箔的店家行铺,而且不止一家。“信实徐铺”“口口口家”为了赚取商业利润,不畏路途遥远,把他们的商业广告散发到了遥远的西北边陲,与远在吐鲁番的高昌回鹘建立了商业联系,这也是它们出土于柏孜克里克石窟的原因。这些商业广告文书反映了在伊斯兰教势力进入吐鲁番之前,元朝大一统时代西北与东南之间发达的商业贸易与佛教商品的流动。

商业需要拓展市场,其广告的广泛流传是可以想见的。朱凤玉在《敦煌文献中的广告文学》一文中说:“随着商品、货币的出现,交换范围不断扩大,实物、声响广告发展为行业性标志或幌子,尔后又出现了文字广告。”并称“在西北边陲的敦煌,南北货、土特产均有”。李正宇研究了P.3644《学童杂抄》中的两首《市声吟叫口号》,其中第二首里的商品来源极广,有的来自于中亚、南亚,有的产于江南、岭南以及南洋。吐鲁番与敦煌的情况极为类似,除了杭州的金箔远销此地外,吐鲁番出土的《唐天宝二年(743)交河郡市估案》中也有一些东南沿海地区的商品,如常州布、笋、橘皮等远销到了吐鲁番。一些佛经、道经及其他文献,也从江南流传到敦煌、吐鲁番等西北地区。这些都表明,古代东南与西北之间经济文化交流不断,特别是在商业贸易上出现了长距离散发的经营性广告,是个特别引人注目的现象。

(冯培红系浙江大学历史系教授,马娟系浙江大学历史系副教授)

|