| 6月11日是我国的文化和自然遗产日。杭州已经是三大世界遗产之城,于我来说,“世界遗产”可能有些宏大,但要讲西湖、大运河和良诸,那于我就是士地、空气和水,是记忆、故事和谈资。

611共记一桥横渡共享一树花开

共读一纸沧桑

01

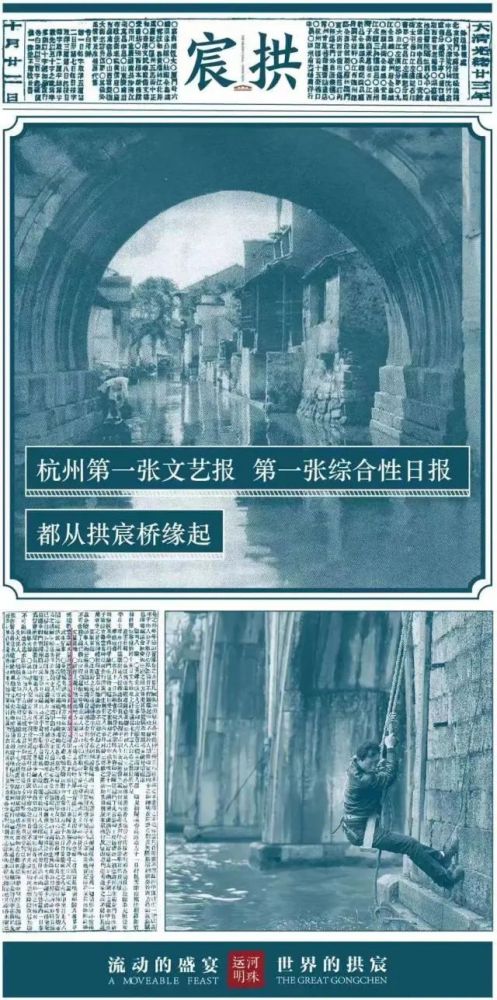

大约30年前,作家鲍尔吉·原野到杭州来玩,住在一位编辑朋友家里,要回的那一天,原野看着那一河的浑水问道:这条是什么河啊? 这个细节说明了一点,即当时的大运河虽然很有名,但那只是在课本上有名,在现实生活中可能不太会有人关注,所以家住拱宸桥的编辑连介绍都给省略了,不像今天凡住在运河边的,那至少是河景房吧。 三十年河东,三十年河西,于我来说,却要说成三十年河“南”,三十年河“北”,去年我跑到了北京通州,大运河的最北端;前年我跑到了徐州,并从那里一路南下,经宿迁淮安扬州镇江苏州嘉兴而回到拱宸桥。这样的出行本不足道,因为我想写一点文字,所以我要从南走到北,我还要从北走到南。 正如我所在的单位,曾经最早在杭城发起元旦“走运”活动,现在则成了杭城的一项全民健身祈福活动了。 再回到上世纪九十年代的最后一年。那一年我曾查阅过1900年到1910年之间的杭州老报纸,发现一个现象,那个十年里杭州出现的茶馆、弹子房包括电影院等,大多集中在拱宸桥一带,这从当年报纸广告可以看出。仔细一想是有道理的,拱墅最早是作为码头而成名的,杭州最早的铁路也是通到湖墅的,而这一切的原因,盖因《马关条约》的签订牵涉到杭州的开关。而另据有关人士考证,连杭州的第一张报纸,也出现在湖墅地区,这绝对不是偶然的。1949年之后,大运河南端成了杭州工业复兴的一个重要基地。

大约是十五年前,我写过一个电影剧本的故事梗概,我记得我把故事的场景和人物是设在拱宸桥、卖鱼桥一带的,我的主角是一位诗人。现在想想,是有先见之明的,因为现在杭州诗人已经有一句口头禅了:诗人都在去拱宸桥的路上,正如当年郁达夫、丰子恺也往那边跑一样,因为今天那一带的书院、咖啡馆、童书馆和工作室已经成了杭州运河段的文化地标。这么多年来,人间烟火从未离去,诗情画意看着欢喜。 我之所以还要写到卖鱼桥,因为在四十年前,那里有电影院、书店和浴室,相当于今天的银泰和万象城。 02

也是好多年前了,大约是2010年,我在给浙江卫视的纪录片《西湖》第三集《西湖旧影》撰写文稿时,坚持要把时为都市快报摄影记者傅拥军放进去,因为他拍摄的是“西湖新影”,因他的作品《西湖边的一棵树》获得了第52届荷赛(世界新闻摄影比赛)自然类组照二等奖,这是浙江摄影记者首次获得世界新闻摄影的最高奖项。 要知道荷赛奖以前是亲睐重大题材和突发事件,现在首次把奖颁给了反映中国城市人文生态自然和谐的作品,这其实也是为当时的西湖申遗赋能加分的一个奖项。 在获奖之前,傅拥军拍西湖边的一棵树已经拍了八年,大约有近一千张照片,这是他作为一个摄影记者的一个拍摄点。正如在改革开放初,有一位名叫干静的摄影个体户在西湖边的存在是一样的。 2021年12月,傅拥军在“一席”讲坛上分享了自己当年作为一名摄影工作者的三个故事,其中第一个即是他十年如一日拍摄西湖边的一棵树的故事。 他说“西湖边的一棵树”的拍摄灵感来自于一次偶然的阅读,即在很多年前,当傅拥军还是浙江龙游县的一名汽车司机时,他在一本国外的摄影杂志上看到了一名外国记者拍摄的照片,那照片就是西湖边的一棵树,看似简简单单,也无关摄影技巧,是那位记者在1978年拍摄的,当时傅拥军心想,下次我到西湖边去也要拍摄一棵树。 关键是付诸行动,关键是坚持了整整十年,不仅仅是十年,当这一组作品在2009年获荷赛大奖之后,傅拥军一直还在拍摄西湖边的一棵树,这一来就又是十多年过去了。

有意思的是,傅拥军最初拍摄的那一棵树早已被移走了,对于这么“有名”的一棵树被移走,不少摄影发烧友自然是有意见的,后来又补种又移走,又补种又移走,如此反反复复,这便成了另一个故事。而从另一角度讲,从西湖“诞生”的那一天起,她就是一个文化景观,而不仅仅是自然湖泊,所以写树的诗词如杨柳岸晓风残月本身也是文化景观。正如评论家吴亮多年前断桥边对着电视镜头说过:这里的每一块石头下面都是一个故事。也正如有一位评委给傅拥军这组照片的四个字的评语——天人合一。天人合一的西湖。天人合一,这是中国文化的最高境界,恰是西湖和人类和谐关系的最佳写照。在杭州数百名专业拍摄西湖的摄影家中,傅拥军只是其中的一位。而从西湖旧影到西湖新影的无数次咔嚓中,是西湖成就了他,而他则让西湖的这一抹柔波传播得更为悠远。03

施时英和良渚的结缘,是缘于1994年,那一年他十九岁。

那一年他从园林技校毕业,那时他们一家在浙江诸暨生活,他的老师是诸暨园林局的,那时他觉得学园林这一行是大有出息的。可就在他毕业不久,余杭良渚,他爷爷施昕更生活过、父亲施忆良生活过的地方,向他递来了橄榄枝,那时余杭正在筹办良渚文化博物馆,有关领导说,如果博物馆能够请来施昕更的孙子到博物馆工作,那良渚文化的故事一定会精彩很多,因为施昕更的故事已经足够精彩了,而那时施昕更的儿子施忆良已经退休,所以余杭方面希望由孙子施时英来接过这个接力棒。

可是施时英一开始并不愿意,一是他从小在诸暨长大,同学朋友都在那里,让他一个人到良渚去工作,虽说这边也有亲戚,但毕竟还是不一样的;再说了,他也喜欢做园林这一行的,去良渚他觉得只是好听了一个名气,但可能会清贫一生。 历经坎坷的父亲跟他说,你去良渚是家族的使命,因为你爷爷生了我们兄弟三个,只有我活到现在,第三代中也只有你一个,如果你不去,谁去呢?你不去,我们怎么对得起你爷爷,怎么对得起良渚这块土地呢? 当时施时英还是听不进去。 最后是母亲差一点要在他面前跪下来了。母亲是个通情达理的农村妇女,嫁给施时英的父亲即是一个证明。哪个母亲不希望孩子生活在自己身边?可是她知道,丈夫没有完成的事业,只有靠儿子去完成了。 所以后来施时英会有感慨,说19这个数字是他们施家的幸运数字,爷爷19岁进西湖博物馆,父亲19岁进浙江博物馆,而他也是19岁到良渚从事文保工作,这不是冥冥之中的一种安排吗? 施时英说这番话时,已经46岁,人到中年,话语间便就有了一种沧桑感,说到这里就不得不说到他的父亲施忆良。 施昕更有三个儿子,分别叫忆良、建良、建安,用意很明确,有回忆良渚、建设良渚和建设安溪之意,安溪是施昕更岳父母的家乡(今天也隶属良渚),然而命运多舛,三兄弟中只有忆良活了下来,建良在抗战中溺水而亡,建安则是因病而夭折的。 父亲施昕更走了之后,母亲不久之后也走了,施忆良年纪小小就在良渚街上替人摆香烟摊了。浙江博物馆的老馆长董聿茂得知这个情况,在请示了上级之后将施忆良招进了博物馆自然部(现今的浙江自然博物馆)工作,那是施忆良十九岁那一年,这完全是老馆长念着施昕更而去的,是为了告慰施昕更的在天之灵。 读过一点良渚简史的都知道,董聿茂是施昕更的伯乐,施昕更当年进西湖博物馆时只有中学文化程度,正是在董聿茂的悉心培养下,他的进步很快。董馆长从博物馆拨出有限的经费来支持这位青年人在良渚进行考古发掘,最后又经千辛万苦帮助他出版了《良渚》一书,这是良渚文化遗址最早的一本发掘报告,正是最初的这份报告,终于使沉睡地下五千年的良渚文化被世人所知,也才有了2019年的申遗成功。 施时英对我说,他希望正在读初中的儿子今后能够读文博专业,这样,施家四代人都跟良渚有关了,就不知儿子会不会听老爸的话。

|