| 论西湖诗歌的景观书写模式

——以白居易、苏轼、杨万里为中心 谢 琰 内容提要 宋末“十景”诗词的涌现,标志着西湖诗歌的景观书写模式的凝定。此前,白居易、苏轼、杨万里对于西湖景观的典范书写,形成三种模式:白、苏诗歌分别以“全景模式”和“主体模式”为主要特色,杨万里诗歌则将“焦点模式”发扬光大,确立了“湖面中心主义”的景观审美效果,为“十景”诗词提供了范本与法门。唐宋时期西湖诗歌的发展史,反映出权力、习俗、山水、文学之间的复杂互动关系。 关键词 西湖诗歌 景观书写模式 白居易 苏轼 杨万里 从唐到宋,杭州从“第三等”城市[1],成长为东南都会,进而升格为都城临安。权力升级与习俗积累,让西湖景观不断变迁、完善。到南宋末年,“西湖十景”成型。从此以后,“十景”数量不变,内容不变,名称和位置也基本不变。到清代,康熙为“十景”题名,乾隆多次题咏“十景”,而“十景”之外新增的“西湖十八景”,“多数系由传统景点、景物发展而成”[2]。由此可见,宋末“十景”构成一个相对稳定的西湖景观体系。然而,当我们对“十景”习以为常之后,容易忽视景观背后的文学塑造力量的复杂性。“十景”不仅是景点命名体系,而且蕴含景观书写模式。唐宋诗歌对西湖的书写,一方面与景点开发密不可分,另一方面形成了景观书写的经典模式,从而影响了西湖景观体系。本文拟对白居易、苏轼、杨万里的西湖诗歌进行文本细读,从中抽绎出三种景观书写模式,由此烛显唐宋诗歌书写与西湖景观体系成立之间的深层互动关系。 壹 从中唐到宋末: 西湖诗歌与景点开发 景观学是一个非常复杂的概念,为地理学、美术学、园林学、旅游学等诸多学科所使用并阐释,从而获得多元涵义。但任何涵义都不会脱离基本的几何原理与光学原理——任何“景”,首先是一个地理区域,必须具备点、线、面等几何要素,可统称为“景点”;而任何“观”,都必须遵循诸如全景、远景、近景等取像法则,形成或清晰或模糊、或整体或局部、或生动或静穆的审美效果,此种审美效果被诗歌语言所记录和表现,则可形成“景观书写模式”。本节以唐宋诗歌为材料,勾勒西湖景点的开发史,后三节则进而讨论唐宋西湖诗歌中景观书写模式的演变史。 诗歌是景点开发的直接反映,同时诗歌也在不断开发新景点。唐宋诗歌史中包含着一部西湖景点开发史。杭州地形,号称“襟江抱湖”“重湖叠巘”。江、山、湖、城,四大元素共同制造了杭州景观的复杂性与融合性,从而形成四个景区。杭州于隋代建州,此后初盛唐诗人宋之问、綦毋潜、孟浩然、李白、崔颢、宋昱等都有吟咏杭州之作[3],但重点在山区和江区,比如灵隐寺、天竺山、钱塘潮等景点,湖区并不能入他们的法眼。到白居易,始将江区、山区、湖区等量齐观。他之所以有这样的新视界,物质前提是他修筑湖堤,加强湖水管理,既提高了西湖的水利功能,也改善了湖面景观。白居易比其他任何唐代诗人都更热爱西湖,他着重吟咏了孤山和白沙堤。比如《钱塘湖春行》《湖亭晚归》《孤山寺遇雨》《西湖晚归回望孤山寺赠诸客》《夜归》诸作,皆写此条线路。从孤山经白沙堤再经西湖东北沿岸一直到湖东南州治附近,这一个三角形西湖景区,成为独立于天竺山、钱塘潮之外的杭州景观新名片,此一功劳当记在白居易名下。

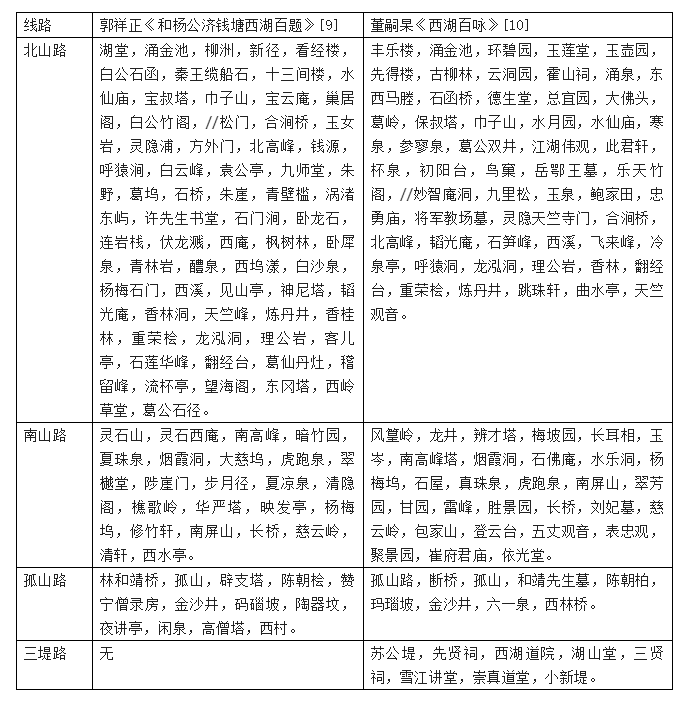

苏轼为西湖景点开发贡献了新因素。 苏轼为西湖景点开发贡献了新因素。他的书写重点不是后世才兴为景点的苏堤,而是有美堂与望湖楼。有美堂位于郡城吴山之上,在西湖东南岸。其位置较高,距离湖面较远,适合俯瞰湖区与城区,而不适合近湖取景。遗憾的是,南渡之后,有美堂悄然消失。建炎三年(1129),高宗驻跸杭州,“以州治为行宫”,后又“以临安府旧治子城增筑”而为大内[4]。于是有美堂也随府治搬迁而改换门庭。《梦粱录》载:“临安府治,在流福坊桥右,州桥左首。……正衙门外左首曰东厅,每日早晚帅臣坐衙,在此治事。厅后有堂者四,匾曰恕堂、清暑、有美、三桂。”[5]可知,作为“府治”象征,有美堂依然存在,但已北移至地势平缓之处,龟缩于治事厅之后。这个曾经吸引诸多北宋诗人吟咏的著名景点,因为皇权的强势介入而失去了景点资格。苏轼热爱的另一处景点望湖楼,则要幸运一些。它位于出杭州城沿西湖东北岸通往孤山的必经之路,所以苏轼《行香子·丹阳寄述古》词云:“向望湖楼,孤山寺,涌金门。”[6]这个活动范围仍在白居易所划定的“西湖核心区”之内,但增加了望湖楼这样一个近湖景点,平添不少美的发现。南宋时此楼改名为先得楼,取“近水楼台先得月”之意,仍是重要景点。 苏轼元祐守杭期间,与其共事的杭州通判杨蟠,不但辅佐苏轼修治西湖,而且创作了大型五绝组诗《钱塘西湖百咏》,而郭祥正于元祐六年(1091)唱和了这组诗;前作今存42首,后作100首则得以完整保存[7]。《和杨公济钱塘西湖百题》堪称北宋西湖景点的集大成展现。南宋末年,董嗣杲又创作了大型七律组诗《西湖百咏》,堪称南宋西湖景点的集大成展现。两相对比,正可显示西湖景点在南宋时期的开发趋势,遂制表格如下[8]:

由此表格可见,南宋时期西湖景点开发的重点是南山路和三堤路,二者都位于西湖南半部,这就从根本上扩大了白居易时代以来的“西湖核心区”。三堤路即苏堤沿线,实现了景点的从无到有,从少到多。南山路则以南屏山为中心,增加了不少西湖东南岸的近湖景点,如翠芳园、甘园、雷峰、胜景园、聚景园等。事实上,如果仔细分析北山路景点,会发现以乐天竹阁(即白公竹阁)为大致界线(表格中以“//”分割),往东是湖区(分割线以上),往西是山区(分割线以下);由此可见,南宋北山路的湖区景点大大增多。从西湖东岸城区与湖区的交接点丰乐楼,沿湖岸逆时针绕行半周,可以在很多近湖景点停留赏玩,比如环碧园、玉壶园、德生堂、总宜园、水月园、江湖伟观等,这是白居易、苏轼所不曾充分享受的奇观与逸致。 全景模式与主体模式: 白、苏书写西湖的特色与局限 贰 从唐到宋,西湖景区走向独立,成长为江、山、湖、城四大景区的核心;具体而言,其景点不断得到开发,尤其是近湖景点不断丰富、完善,这为景观书写模式的演变奠定了物质基础与习俗基础。然而,考量主观性很强、灵活性很大的“书写模式”的演变,不可能如梳理“景点”演变那样判断清晰、观势精确。任何一位诗人,都不可能只按照一种模式去书写西湖景观,而他们使用同一种书写模式也存在细节差别和程度差异。本文从白居易、苏轼、杨万里的西湖诗歌中分别抽绎出三种书写模式即“全景模式”“主体模式”“焦点模式”,并不意味着三人各自只使用一种模式,而是认为三人的西湖诗歌各自展现了三种模式的典型状态甚至极致状态,从而能够为我们认知三种模式提供最佳范例;反过来,从三种模式出发去认识三位诗人的西湖诗歌,会更容易发现三者的最具特色、最有创造力之处,从而更准确、更鲜明地定位三者在西湖诗歌发展史上的里程碑意义。 凡有景点处,即可产生景观书写的模式化可能;而最常见、最基础的景观书写模式,是“焦点模式”。所谓“焦点模式”,即在特定时间点聚焦某个空间点而形成构图。古人本有“时景”之说,意谓“景则由时而现,时则因景可知”,萧驰据此指出:“对中国景观传统而言,由特定地理方位与特定时间交汇而形成的具体‘时象’或许是最具特色亦最重要之一项。”[11]这提醒我们,艺术作品中的“焦点模式”必须具备“时间点”和“空间点”两个要素,才有利于景观审美的细节化。 白居易笔下的孤山寺、白沙堤,苏轼笔下的望湖楼,都曾被“焦点模式”所眷顾。比如白居易《杭州春望》写春色中的“谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜”[12],《西湖晚归回望孤山寺赠诸客》写暮色中的“到岸请君回首望,蓬莱宫在海中央”[13],《夜归》写月色中的“万株松树青山上,十里沙堤明月中”[14],都是刻画了具体时间点中的空间点。苏轼名作《六月二十七日望湖楼醉书五绝》[15],也是选取了特定的时间点(雨后、醉后)和空间点(望湖楼下)。各种新奇的瞬间被记录下来。比如“白雨跳珠乱入船”“卷地风来忽吹散”“水枕能令山俯仰,风船解与月徘徊”,这是采用船中平视湖面视角。再如“放生鱼鳖逐人来,无主荷花到处开”“乌菱白芡不论钱,乱系青菰裹绿盘”“献花游女木兰桡,细雨斜风湿翠翘”,这是对湖面景物和风俗的细腻捕捉,由此辐射到了更广阔的湖面,比如放生池在望湖楼西北方向,位于白沙堤北岸,而荷花、菱塘、献花女、木兰舟则可能散布在水域的任意角落。苏诗的妙处在于:他没有让景物全部变得清晰,而是聚焦于当下切近区域,让其他景物陈列在广大的背景区域,随时听候调遣。这种写法,正是典型的“焦点模式”。它在七绝组诗中被更充分地运用,从而使望湖楼附近的景观获得了出色的细节感与初步的体系性。 然而,无论在白居易还是在苏轼手中,“焦点模式”都没有成为最具特色、最成体系的书写模式,因为在白居易和苏轼的时代,西湖“景点”本身的丰富性和体系性尚未建立起来。当“焦点模式”并没有被发扬光大而只是停留在散见各处或零星迸发的状态,另外两种模式主导了白、苏诗歌对于西湖景观的书写。 当白居易在湖面泛舟,如果没有注目于孤山或白沙堤,他的眼睛往往处于“失焦”状态。比如《湖上招客送春泛舟》结尾云:“慢牵好向湖心去,恰似菱花镜上行。”[16]此句虽美,但没有聚焦于任何有辨识度的景点,整首诗也都是如此。更典型的例子是《春题湖上》:“湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。松排山面千重翠,月点波心一颗珠。碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。”[17]这首诗采取了“全景模式”,希望将西湖之美详尽且有序地铺排描写出来:先总写风景如画以及湖山相依的地貌,接着分别写山色和写湖光,然后写两处装饰地带即湖上葑田和孤山路,最后发感慨。如此“全景模式”,写法接近地志类文献或碑记类文章,专用赋笔,用语言秩序来重构景物关系,并不能真实反映景观的细节与体系。类似的写法,被白居易更为纯熟地应用于书写杭州全城。比如《杭州春望》:“望海楼明照曙霞,护江堤白蹋晴沙。涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。”[18]此首四联,依次写了钱塘潮、杭州古迹、地方特产,最终落脚于孤山。又如《答客问杭州》:“为我踟蹰停酒盏,与君约略说杭州。山名天竺堆青黛,湖号钱唐写绿油。大屋檐多装雁齿,小航船亦画龙头。所嗟水路无三百,官系何因得再游。”[19]此诗首尾二联是套话,中间四句依次写山、湖、城、船。这样的诗,读起来琳琅满目,但从景观学来看是支离破碎的;它们是诗人在充分了解杭州之后,站在制高点进行俯瞰和想象的产物,而不是感官细节的准确记录,因此呈现出全面但模糊的景观风貌。“全景模式”体现了郡守意识、史官意识、地志传统的综合影响,对于提高西湖景区的独立价值与美学品位而言居功至伟,从而帮助白居易成为西湖诗歌史上的第一座里程碑。然而,“全景模式”不利于景观审美的细节化,因为它倾向于取消景物之间的纵深关系和时间关系,而着重表现平面关系。

两度官杭的苏轼也对“全景模式”应用自如,尤其体现在有美堂吟咏中。有美堂得名,便与文人的郡守意识密切相关。嘉祐二年(1057),龙图阁直学士梅挚出守杭州,仁宗赐诗宠行,梅挚遂在郡城吴山之上兴建有美堂,欧阳修作记,蔡襄书碑,成为一时胜事。《有美堂记》奠定了北宋人书写有美堂的心态基础和审美基础:“临是邦者,必皆朝廷公卿大臣若天子之侍从,又有四方游士为之宾客,故喜占形胜,治亭榭,相与极游览之娱。……独所谓有美堂者,山水登临之美,人物邑居之繁,一寓目而尽得之。”[20]可见,郡守意识、地志视野、全景模式,成为“有美”二字的标准解释。苏轼倅杭期间也遵循此种习俗。比如著名的《有美堂暴雨》:“游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来。十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室泻琼瑰。”[21]与白居易《杭州春望》相比,这首诗刻画的是更为集中、凝练的一小段时间,但包举江、湖的视野特点则如出一辙;西湖景观在这样的视野中是缺乏细节感的。苏轼书写有美堂的作品,通常与官员会饮有关,即便此中人与湖上人遥相眺望,也很难生发出对于西湖美景的富有敬意的描摹。比如《会客有美堂周邠长官与数僧同泛湖往北山湖中闻堂上歌笑声以诗见寄因和二首时周有服》,这个冗长的诗题比诗歌二首本身更富有画意,后者只有一联写西湖景观,且极度敷衍:“凭君遍绕湖边寺,涨绿晴来已十分。”[22] 两度官杭的苏轼也对“全景模式”应用自如,尤其体现在有美堂吟咏中。有美堂得名,便与文人的郡守意识密切相关。嘉祐二年(1057),龙图阁直学士梅挚出守杭州,仁宗赐诗宠行,梅挚遂在郡城吴山之上兴建有美堂,欧阳修作记,蔡襄书碑,成为一时胜事。《有美堂记》奠定了北宋人书写有美堂的心态基础和审美基础:“临是邦者,必皆朝廷公卿大臣若天子之侍从,又有四方游士为之宾客,故喜占形胜,治亭榭,相与极游览之娱。……独所谓有美堂者,山水登临之美,人物邑居之繁,一寓目而尽得之。”[20]可见,郡守意识、地志视野、全景模式,成为“有美”二字的标准解释。苏轼倅杭期间也遵循此种习俗。比如著名的《有美堂暴雨》:“游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来。十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室泻琼瑰。”[21]与白居易《杭州春望》相比,这首诗刻画的是更为集中、凝练的一小段时间,但包举江、湖的视野特点则如出一辙;西湖景观在这样的视野中是缺乏细节感的。苏轼书写有美堂的作品,通常与官员会饮有关,即便此中人与湖上人遥相眺望,也很难生发出对于西湖美景的富有敬意的描摹。比如《会客有美堂周邠长官与数僧同泛湖往北山湖中闻堂上歌笑声以诗见寄因和二首时周有服》,这个冗长的诗题比诗歌二首本身更富有画意,后者只有一联写西湖景观,且极度敷衍:“凭君遍绕湖边寺,涨绿晴来已十分。”[22] 如果苏轼沉迷于有美堂宴饮及“全景模式”书写,他就不可能成为西湖诗歌史上的第二座里程碑。好在他发现了望湖楼的妙处。如前所述,组诗《六月二十七日望湖楼醉书五绝》对于“焦点模式”有新的发展,呈现出初步的体系性书写,但是当他写到第五首,苏轼终于按捺不住自己深情而深思的本性,写了一首纯然抒情的绝句:“未成小隐聊中隐,可得长闲胜暂闲。我本无家更安往,故乡无此好湖山。”[23]此种宕开一笔、超然物外的写法,是苏诗具有“理趣”的关键,但对于写景而言,却暗藏巨大的解构风险:用过于强大的主体性介入写景,容易取其神而遗其形,从而丧失景观审美的耐心与乐趣。比如著名的《饮湖上初晴后雨二首》:“朝曦迎客艳重冈,晚雨留人入醉乡。此意自佳君不会,一杯当属水仙王。”“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。若把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”[24]第一首只是将水仙王庙用作典故而不是当做景点,第二首则没有提到一处景点,而是将西湖景观模糊化、整体化、抽象化,成为一种强烈主体感觉的外化投影。此种“不识西湖真面目”之感,恰恰制造了无尽的美感,勾起了读者无穷的好奇心,成为苏轼书写西湖的一大法宝,或者更进一步说,是苏轼重“神”不重“形”的美学观在西湖书写中的反映。比如《和蔡准郎中见邀游西湖三首》其一:“湖上四时看不足,惟有人生飘若浮。”[25]《怀西湖寄晁美叔同年》:“西湖天下景,游者无愚贤。浅深随所得,谁能识其全。……三百六十寺,幽寻遂穷年。所至得其妙,心知口难传。”[26]《连日与王忠玉张全翁游西湖访北山清顺道潜二诗僧登垂云亭饮参寥泉最后过唐州陈使君夜饮忠玉有诗次韵答之》:“西湖亦何有,万象生我目。”[27]《法惠寺横翠阁》:“朝见吴山横,暮见吴山纵。吴山故多态,转折为君容。”[28]《次前韵答马忠玉》:“只有西湖似西子,故应宛转为君容。”[29]这些诗句,或写湖,或写山,写法如出一辙:以不知为全知,解构已知而示现未知,借此来展现诗人超然物外、不断跳脱的主体智慧。此种写法,即可称作“主体模式”。它成就了苏轼书写西湖的超凡脱俗气质,同时也极易造成景观审美本身的弱化乃至消隐。我们固然不能抹杀苏轼在书写望湖楼景点时使用“焦点模式”而创造出的生动构图,但苏轼本人显然不满足于此种尺幅小景;他期待用强烈的主体精神去覆盖乃至主导客观景物的审美风貌,从而将“主体模式”发挥到了极致。 叁 湖面中心主义: 杨万里的焦点模式及其审美效果 在白居易、苏轼的西湖诗歌中,“全景模式”和“主体模式”这两种景观书写模式的优势与劣势都展露无遗。在“全景模式”下,西湖景观是全面而模糊的;在“主体模式”下,西湖景观是优美而模糊的;模糊,或者说景点细节的不饱满、不明确,以及景点之间关系的不清晰,成为二者共同的劣势,事实上也就预示了后世诗人努力的方向。如前所述,苏轼对望湖楼附近区域的聚焦书写,展现了“焦点模式”的新可能,即以低平湖面为中心去处理景物关系。这一处“无心插柳”,恰好契合了南宋西湖景点开发的总趋势,即近湖景点不断丰富、完善。我们不妨设想这样一个场景:同样一处水域,当它没有经历旅游开发,只是一个野湖,那么游人所能享受的景观审美就很有限,甚至很枯槁;一旦它被精心开发,沿湖密布各种花木、建筑、人物、故事,游人就会产生无穷无尽的构图与遐想,从而沉浸在一个景观体系之中。由此可知,无论是现实中的旅游开发,还是诗歌中的景观审美,归根结底是发现更多的“焦点”并且懂得如何将它们布置为一个体系。杨万里显然对“焦点模式”独有会心,并能在西湖诗歌中将其发扬光大。 杨万里书写西湖的最著名诗篇必然是《晓出净慈送林子方》。原诗有两首:“出得西湖月尚残,荷花荡里柳行间。红香世界清凉国,行了南山却北山。”“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”[30]净慈寺在西湖南岸南屏山下。尽管苏轼曾很骄傲地说“六桥横绝天汉上,北山始与南屏通”[31],但他既没有吟咏苏堤六桥,也极少提及南屏山。杨万里对三堤路(苏堤沿线)和南山路(以南屏山为中心)的游览与吟咏,构成了其西湖诗歌相对于白、苏的新意之一;如第一节表格所显示,这两条线路正是南宋时期西湖景点开发的重点。但更重要的新意乃在于“焦点模式”的大规模、体系化运用:杨万里无论是沿岸游赏还是乘舟游湖,都始终以低平湖面为聚焦点;紧贴湖面的这一层碧波荡漾、水汽氤氲的空间,成为西湖景观的永恒主角,由此形成了以下几种书写现象。

一是“出山向湖”的向心力。 一是“出山向湖”的向心力。杨万里经常活动的山区是南屏山一带和天竺山一带。《晓出净慈送林子方》就是典型的“出山向湖”写法。再如《晚立西湖惠照寺石桥上》:“船于镜面入烟丛,寺在湖心更柳中。暮色欲来吾欲去,其如南北两高峰。”[32]惠照寺在南山至龙井间,《武林旧事》曰其“今归净慈”[33],可见位于南屏山下。杨万里晚立石桥,对湖心镜面流连不已,而南北高峰成为遥远背景。又如《题南屏山兴教寺清旷楼赠释讷律师》:“清旷楼中夕眺间,落晖残雨两生寒。楼中占尽南山了,更占西湖与北山。”[34]诗人坐山望湖,坐南向北。而《九月十日同尤延之观净慈新殿》更描写了“湖涵山影”的奇观:“影入西湖中,失尽千峰棱。”[35]与此相似,杨万里在南屏山东南方向的刘寺写下《刘寺展绣亭上与尤延之久待京仲远不至再相待于灵芝寺》,不仅登高望湖,而且期待泊船湖边:“上到展绣亭,聊复休倦脚。回览西湖天,向我怀中落。……斜阳更待渠,小向灵芝泊。”[36]如果说南屏山一带是杨万里新开发的审美对象,那么他描写“老景点”天竺山则更能显出推陈出新的效果。白居易、苏轼写天竺山风光,侧重于表现登高探幽之趣,与西湖关联不强。而杨万里却要写出对于西湖的念兹在兹的牵挂。比如《寒食雨中同舍人约游天竺得十六绝句呈陆务观》[37],这十六首诗整体写了“出山向湖”的游迹。第九首云:“城里哦诗枉断髭,山中物物是诗题。欲将数句了天竺,天竺前头更有诗。”这是一首过渡诗,所谓“天竺前头”就是指西湖,于是从第十首开始,“西湖柳”映入眼帘。写到最后,则湖景全开。第十五首云:“万顷湖光一片春,何须割破损天真。却将葑草分疆界,葑外垂杨属别人。”这是描画苏堤对于西湖的景观意义,显然是从天竺山下山后临湖所见。第十六首云:“轿顶花枝尽闹装,游人未暮已心忙。无端更被千株树,展取苏堤分外长。”此首果然揭晓谜底,在苏堤美景中结束了天竺之游。杨万里游天竺山,总对西湖湖面抱有强烈的关注,以至于他笔下的天竺泉水,也都“向湖而生”:“下竺泉从上竺来,前波后浪紧相催。泉声似说西湖好,流到西湖不要回。”[38]他还抱怨天竺山的云雾为何不入湖入城,降为霖雨:“天竺兴云线许长,须臾遮尽众苍苍。何如洒作千峰雨,乞与都城六月凉。”[39]事实上,不止南屏山和天竺山,杨万里在任何沿湖园林地带,都心存“出山向湖”的向心力。如《玉壶饯客独赵达明末至云迓族长于龙山且谈道中事戏为纪之》其一记录友人来路云:“南山行尽到西湖,却上扁舟赴玉壶。十里便成三十里,暑中何处不长涂。”[40]又《清晓湖上》其一云:“山腰轻束一绡云,湖面初颦半蹙痕。未说湖山佳处在,清晨小出涌金门。”[41]虽然杨万里不会放过山中清景,但他显然对湖上佳处执念更深。 二是“湖山对立”的心态。杨万里在山而念湖,在湖则更留连不已。乾道间游西湖,他已透露此种心态端倪。《同君俞季永步至普济寺晚泛西湖以归得四绝句》其二云:“烟艇横斜柳港湾,云山出没柳行间。登山得似游湖好,却是湖心看尽山。”[42]淳熙十一年(1184)之后,他在京城为官四年,淳熙末绍熙初又任接伴金国贺正旦使而在朝为官一年,他对西湖周边的自然山水与权力景观的体会愈发深入,对于“湖山对立”心态的书写也愈发刻意。比如《大司成颜几圣率同舍招游裴园泛舟绕孤山赏荷花晚泊玉壶得十绝句》集中展现了湖面自由世界与湖岸权力世界之间的对立关系[43]。第五首云:“西湖旧属野人家,今属天家不属他。水月亭前且杨柳,集芳园下尽荷花。”水月亭当在西湖北岸水月园,后者先归杨和王后又转赐秀王;集芳园原是御园,后赐权相贾似道[44]。杨万里意谓西湖周边园林已尽归“天家”所有。又第十首云:“游尽西湖赏尽莲,玉壶落日泊楼船。莫嫌当处荷花少,剩展湖光几镜天。”这首通过对比荷花数量的多与少,揭示玉壶园的特殊景观特点,而玉壶园初为名将刘锜所有,后归御园。以上两首都描写湖岸权力世界,而以下三首则描写湖面自由世界。第四首云:“船开便与世尘疏,飘若乘风度太虚。坐上偶然遗饼饵,波间无数出龟鱼。”第六首云:“小泛西湖六月船,船中人即水中仙。”第九首云:“人间暑气正如炊,上了湖船便不知。湖上四时无不好,就中最说藕花时。”显然,泛舟湖上不仅避暑,也避权势。当朝为官的杨万里当然不会反抗权势,他只是将“直不中律”的性格和“虽竭心国事,但收效甚微”的牢骚[45],用一种特殊的书写方式投射在西湖湖山之间,于是他比别人更敏感地感受到西湖景观经历权力洗礼之后的变迁与分裂。他常常带着一丝讽刺去慨叹西湖园林之盛。比如《寒食雨中同舍人约游天竺得十六绝句呈陆务观》其十二云:“西湖北畔名园里,无数桃花只见梢。”[46]有时,讽刺心会与畏惧感相结合,凸显出权力世界的森严。如《赵达明太社四月一日招游西湖》其八、其九云:“好风借与归船便,吹近琼林却不吹。”“风撩太液小荷欹,日丽长杨花影低。阑入苑中啼不歇,恨身不及一黄鹂。”[47]又《庚戌正月三日约同舍游西湖》其三云:“黄金榜揭集芳园,只隔墙头便是天。”[48]他清醒地看到湖岸对湖心的包围与挤压,于是执拗地宣称二者平等,如《上巳同沈虞卿尤延之王顺伯林景思游湖上得十绝句呈同社》其十云:“岸上湖中各自奇,山觞水酌两皆宜。”[49]在更多时候,他还要强调湖面世界的优越性。比如《上巳同沈虞卿尤延之王顺伯林景思游湖上得十绝句呈同社》其二云:“总宜亭子小如拳,著意西湖不见痕。湖上轩窗无不好,何须抵死拣名园。”[50]总宜亭当属“孤山路张内侍总宜园”[51],但此亭甚小且贴近湖面,故让杨万里获得如置身湖船一般的观感,遂有“湖上—名园”对立话语的出现。与此道理相似,杨万里与尤袤等人在玉壶园饯客,虽置身“名园”,却将一切美好都归因于“湖上”。《同尤延之京仲远玉壶饯客》二首云:“南漪亭上据胡床,不负西湖五月凉。十里水风已无价,水风底里更荷香。”“不是此闲(引者按:当作“间”)无暑气,湖风吹取过临平。”[52]以此类推,杨万里将更远处的南屏山和天竺山也涵纳为湖面世界的背景,即便模糊不见也无妨,如《雨中出湖上送客》云:“细雨轻烟著地昏,湖波真个解生尘。净慈灵隐君休觅,失却诸峰不恼人。”[53]这首诗虽含戏谑成分,但体现了作者对于湖、山关系的严肃处理:湖面是永恒的景观中心。

三是船荷景象的高频出现。 三是船荷景象的高频出现。苏轼笔下“风船解与月徘徊”“无主荷花到处开”的景象,在杨万里笔下几乎无处不在。行船本是杭人习俗,到南宋则更风行于西湖景区,“湖中大小船只,不下数百舫。……若四时游玩,大小船只,雇价无虚日”[54]。杨万里写湖船,或以岸上人视角,或以船中人视角,皆能创造出优美画面。比如《同君俞季永步至普济寺晚泛西湖以归得四绝句》其四云:“天寒日暮游人少,两岸轻舟星散归。”[55]又《西湖晚归》云:“际晚游人也合归,画船犹自弄斜晖。西湖两岸千株柳,絮不因风暖自飞。”[56]这两首是比较传统的以船入画模式。杨万里更喜欢乘船看画模式,正所谓“只言游舫浑如画,身在画中元不知”[57]。比如《赵达明太社四月一日招游西湖》其二、其三、其十云:“画舫侵晨系柳枝,主人生怕客来迟。娇云嫩日无风色,幸是湖船好放时。”“船从咏泽过孤山,径度琉璃一苇间。隔岸多情杨柳树,向人招唤俯烟鬟。”“船压浮荷沉水底,须臾船过却浮来。”[58]这组诗恰似在白居易《湖上招客送春泛舟》结束的地方继续写下去:白诗结束于“慢牵好向湖心去,恰似菱花镜上行”,而杨诗详尽描写了“湖船好放”“径度琉璃”之时的所见所感,尤其是杨柳招人之态,船压浮荷、船过荷起的连续镜头,都堪称新鲜动人。如果说湖船是杨万里笔下的男主角,承载了作者的立足点及其转移变换的基本规律,帮助作者将景观审美牢牢锁定在低平湖面区域,那么荷花(包括荷叶)则成为杨万里笔下的女主角,一方面陪伴湖船,不离不弃,一方面则贡献了优雅的气质、明艳的形象以及多变的灵感,成为西湖画面中的前排景物或点睛之笔。在杨万里心目中,西湖几乎是一个荷花世界,正所谓“游尽西湖赏尽莲”[59]。事实上,在任何历史时期西湖上的荷花覆盖面积都是很有限的。荷花生长容易聚集污泥,壅塞湖面。《梦粱录》载:“乾道年间,周安抚淙奏乞降指挥,禁止官民不得抛弃粪土、栽植荷菱等物。秽污填塞湖港,旧召募军兵专一撩湖,近来废阙……自后时有禁约,方得开辟。”[60]可知西湖荷花绝不可能疯长,杨万里笔下“接天莲叶无穷碧”的景观是其自主选择对象与视角后的产物。杨万里是“逐荷花而游”的。比如《大司成颜几圣率同舍招游裴园泛舟绕孤山赏荷花晚泊玉壶得十绝句》其三、其九云:“旁人莫问游何许,只拣荷花闹处行。”“湖上四时无不好,就中最说藕花时。”[61]如此过分的热爱与关注,使其笔下荷花变得极为绰约多姿。比如《清晓湖上》其二、其三云:“菰月蘋风逗葛裳,出城趁得上番凉。荷花笑沐燕支露,将谓无人见晓妆。”“六月西湖锦绣乡,千层翠盖万红妆。都将月露清凉气,并作侵晨一喷香。”[62]八句写尽荷花风姿:清晨,白日,月夜,艳妆,凉气,香气。即便秋日残荷,杨万里亦玩赏不已:“西湖虽老为人容,不必花时十里红。卷取郭熙真水墨,枯荷折苇小霜风。”[63]有时他在城中小楼夜饮,也能于无声处听荷声:“南北高峰醒醉眸,市喧都寂似岩幽。君言去岁西湖雨,城外荷声到此楼。”[64]日有所思,夜有所梦,《小池荷叶雨声》就记录了一场假作真时真亦假的船荷梦境:“午梦西湖泛烟水,画船撑入荷花底。雨声一阵打疏篷,惊开睡眼初䰒松。乃是池荷跳急雨,散了真珠又还聚。卒然聚作水银泓,散入清波无觅处。”[65]同样一次体验,杨万里又写入小词《昭君怨·咏荷上雨》:“午梦扁舟花底,香满西湖烟水。急雨打篷声,梦初惊。//却是池荷跳雨,散了真珠还聚。聚作水银窝,泻清波。”[66]由此可见他对此梦境的喜爱,对船荷景象的魂牵梦绕。无论是船与荷各自出现还是彼此交织,此种景象都是杨万里习惯于聚焦低平湖面的最佳证明与最便捷实现方式。 四是景点网络的形成。杨万里高度重视低平湖面,并不意味着他采取随遇而安、放任自然的游赏态度,恰恰相反,每一次出游的路线与景点,他通常都描述得非常清晰。比如《大司成颜几圣率同舍招游裴园泛舟绕孤山赏荷花晚泊玉壶得十绝句》[67],其游览路线是“凤城鱼钥晓开银—有塔危峰最上头—裴园飞入水心横—水月亭前且杨柳,集芳园下尽荷花—小泛西湖六月船—玉壶落日泊楼船”,即从城中出发,先游裴园一带(在三堤路与孤山路交接处),再泛舟游孤山路以西之“里湖”,故能游经水月园和集芳园,接着继续泛舟渡过宽阔湖面,到湖东之玉壶园外渡口泊船,遂结束一日游程。再比如《上巳同沈虞卿尤延之王顺伯林景思游湖上得十绝句呈同社》[68],其游览路线是“总宜亭子小如拳—孤山山后北山前,千里长堤隔两边—石桥通处过春船—携筇且谒水仙祠—柳梢梢外一船来—凭久栏干可一杯—岸上湖中各自奇”,即先玩孤山路诸景点,再去苏堤附近拜谒龙王祠即水仙王庙(也有可能是湖北岸水月园附近的水仙王庙),然后乘舟游湖,直到流连忘返。又如《赵达明太社四月一日招游西湖》[69],其游览路线是“王孙领客出都城—幸是湖船好放时—船从咏泽过孤山—御池水满苑门开—回首南高峰上塔—行到陈朝枯柏处—和靖先生坟已荒—行尽孤山碧四围—风撩太液小荷欹—苦被归鞍紧紧催”,即从涌金门出城上船,经环碧园(咏泽)往孤山而去,上岸后游延祥园(御园),先观花,再远眺南高峰塔,继则观陈朝柏,谒和靖墓,在孤山绕一圈后,又经御园赏荷听鸟,最后乘舟原路返回。又如《庚戌正月三日约同舍游西湖》[70],写了另一条线路:“西湖风物故依然—只有梅花藏不得—黄金榜揭集芳园—南北高峰巧避人—下竺泉从上竺来—上竺诸峰深复深—寺寺云边占碧山—好在冷泉亭下水—闸住清泉似镜平”。杨万里这次没有乘船,而是在天竺山下游园,以集芳御园为中心,然后远眺南北高峰,往天竺山行进,一路穿云赏水,看松听钟,最终停在冷泉亭,观看水闸开合。他虽是由湖向山而行,心中牵挂却始终在湖面,故一路上对泉水念念不忘。随着诗笔展开,读者自可对天竺一路的游览路线了如指掌。除了上述组诗,杨万里在各种零散书写中,也同样重视点明景点名称与方位,描述景点与景点之间的关系,使每一次游览都维持一种有的放矢的规律性。比如《问春》两首云:“今岁春归不小心,合将消息报园林。苏公堤上千株柳,二月犹悭半缕金。”“元日春回不道迟,匆匆未遣万花知。道山堂下红梅树,速借晴光染一枝。”[71]这两首诗看似率尔写就,但分别点出“苏公堤”“园林”“道山堂”等景点。道山堂疑在张镃玉照堂附近,大概位置在苏堤南端南屏山一带[72],那么杨万里此次“问春”当是循苏堤而行,先慨叹苏堤上春光未至,然后呼唤园中红梅速速报春。再如《二月二十四日寺丞田丈清叔及学中旧同舍诸丈拉予同屈祭酒颜丈几圣学官诸丈集于西湖雨中泛舟坐上二十人用迟日江山丽四句分韵赋诗余得融字呈同社》开头数句,堪称西湖景点“点将录”:“正月一度游玉壶,二月一度游真珠。是时新霁晓光初,西湖献状无遗余。君王予告作寒食,来看孤山海棠色。海棠落尽孤山空,湖上模糊眼中黑。”[73]其中,玉壶园、真珠泉、孤山等景点随着月份推移而一一亮相,这三处恰好位于西湖湖面的东北、东南、西北三个角落,可见南宋文人游湖范围之广、兴趣之多变。上述诗歌所呈现的景点网络,为西湖湖面勾画了纵横交错的坐标定位系统。杨万里正是用这种规律性的线路图,定义了湖面,也锁定了景观中心。

以上四种现象,即“出山向湖”的向心力,“湖山对立”的心态,船荷景象的高频出现,景点网络的形成,充分说明杨万里不仅频繁使用“焦点模式”来观察景物细节、捕捉精彩瞬间、形成多变构图,而且始终以低平湖面为聚焦点,使其“焦点模式”呈现出清晰的体系化效果,正是因为他在细节化和体系化两方面都做到了典型乃至极致,所以“焦点模式”在他手中才真正算是发扬光大,于是才树立起西湖诗歌史上的第三座里程碑。“诚斋体”热爱生活、崇尚自然、摆落束缚、充满灵感的个性特质,充分展现在其西湖景观书写之中,形成了极具特色与新意的审美效果:他以“焦点模式”雕刻了每一处近湖景点的细节,同时也让各处细节在湖面之上连结成体系,这体系有时呈现为一个完整空间,有时则呈现为一系列连续的时间,但都使低平湖面成为时空中心,此种审美效果可称之为“湖面中心主义”。在这个意义上,一个稳定的西湖景观体系已呼之欲出。 宋末“十景”诗词 与西湖景观书写模式的凝定 肆 从中唐到南宋,西湖诗歌的景观书写出现了三种经典模式,即“全景模式”“主体模式”“焦点模式”,分别以白居易、苏轼、杨万里为典型代表。就诗歌艺术质量而言,采取怎样的景观书写模式并非决定因素,但就景观审美效果而言,“焦点模式”才是细节化与体系化的关键。也就是说,白居易和苏轼的西湖诗歌,即便具有卓越的艺术价值,却未必具有很高的景观学价值,比如著名的《杭州春望》《饮湖上初晴后雨二首》;而杨万里的很多西湖诗歌,艺术上或有率意、粗糙之处,但其景观学价值却超越前贤,比如其诸多七绝组诗。杨万里自己或许都没有意识到,其《江湖集》《朝天集》《朝天续集》中约150首西湖诗作,会隐隐包含一个细节丰满而又布局森然的景观体系,为宋末“西湖十景”诗词提供了范本与法门。

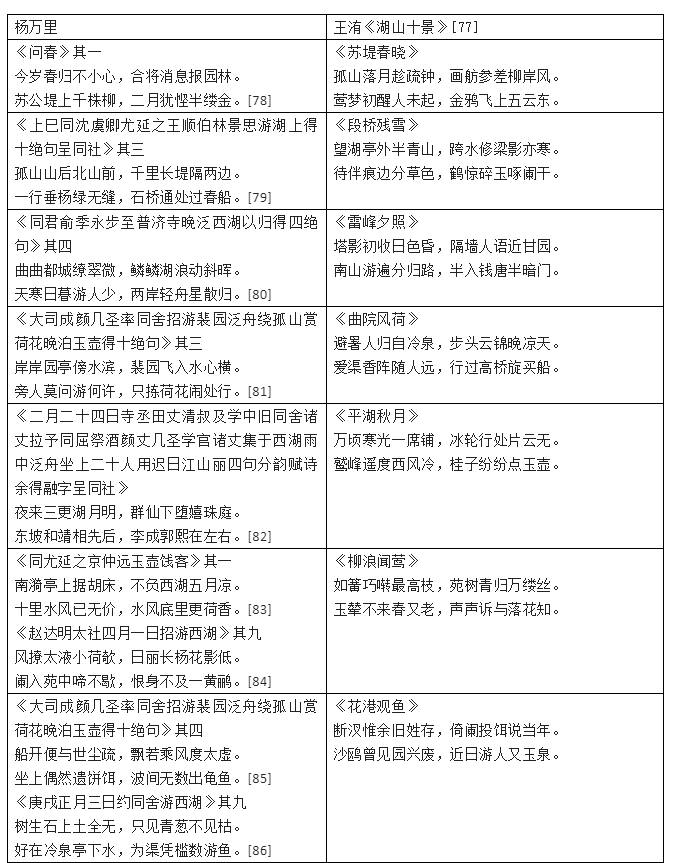

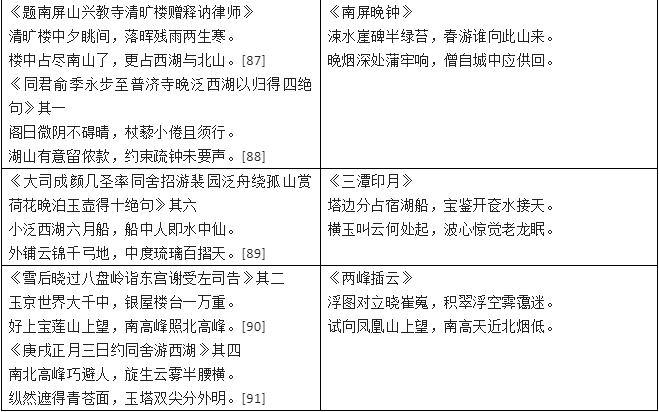

《梦粱录》载:“近者画家称湖山四时景色最奇者有十,曰苏堤春晓,曲院风荷,平湖秋月,断桥残雪,柳浪闻莺,花港观鱼,雷峰夕照,两峰插云,南屏晚钟,三潭映月。”[74]周密《木兰花慢》小序云:“西湖十景尚矣。”[75]宋末“十景”诗词颇为兴盛:王洧有《湖山十景》组诗,王镃有《三潭印月》《柳浪闻莺》《花港观鱼》《六桥春望》《涌金门》等诗,张矩有《应天长》十首咏十景,周密有《木兰花慢》十首咏十景,陈允平则以十个词调写十景[76]。由此可知,“十景”先由画家提炼,继则被文人广为接受并吟咏。而无论画家还是诗人,之所以愿意将“十景”艺术化,根本原因是“十景”最能契合南宋人对于西湖景观的普遍书写模式。我们不妨将杨万里的西湖书写与王洧《湖山十景》做个比较阅读,试制作图表如下(杨诗的例子,或描写“十景”所在区域,或是取景方式上有接近之处):

由此对比可见,杨万里的西湖景观书写一方面基本涵盖了“十景”的空间范围,另一方面常能触及“十景”所包含的景观审美特点。虽然我们不能说杨诗是“十景”诗的直接源头,但杨诗在西湖景观体系通往“十景”路上所起到的示范作用却是显而易见的。比如《南屏晚钟》,前三句都在写山景,距离湖面较远,但最后一句“僧自城中应供回”则将西湖东南岸自城门通向南屏山的一条归路勾勒出来,这就立刻将焦点拉回到近湖区域;事实上,这也是“南屏晚钟”这一景目名称所希望传达的意境,即深山晚钟可以飘荡到湖面,否则这钟声将会失去大半的美。再看相对应的杨万里的两首诗:《题南屏山兴教寺清旷楼赠释讷律师》同样开通了南山与西湖之间的观景通道,而《同君俞季永步至普济寺晚泛西湖以归得四绝句》其一虽然书写的是另一处景点的晚钟,但同样利用钟声来勾连湖、山景点,这两首诗一写“南屏”一写“晚钟”,早已将《南屏晚钟》的构思密钥收入囊中。再比如,杨万里写苏堤则问春,写湖心则待月,写御园柳色则捎上鸟啼,写南北双峰则安排云雾,与《苏堤春晓》《平湖秋月》《柳浪闻莺》《两峰插云》的构思密接旁通。

事实上,无论是“十景”命名还是“十景”诗词,都展现出同一套景观体系。 事实上,无论是“十景”命名还是“十景”诗词,都展现出同一套景观体系。这套体系至少有三个关键特点:一是有明确的景点位置作为核心要素,从而框定了景观的空间范围;二是有明确的天气因素或动植物因素来确定时间点,从而使景观的细节特色得以呈现,可谓以时间雕刻空间;三是以低平湖面为中心去安排景观,而十景的具体位置正好环绕西湖一周,如果景点距离湖面较远或有遮拦,则通过声音或视觉处理来拉近距离,比如柳浪闻莺、南屏晚钟、两峰插云,如此一来,“十景”彼此交织,相互呼应,构成一个轻松、自由、平易、日常的湖面景观体系。王洧《湖山十景》非常典型地描绘出以上特点。而宋末其他以“十景”为题的诗词创作,也都与《湖山十景》处于同一套路之中。比如张矩《应天长》十首[92],居然每一首都以“涌金楼”为中心,此种更为极致的写法,一方面是表达闺情的需要,另一方面则显然是看透了“十景”的本质:“涌金楼”在涌金门,属于由城入湖的枢纽地带,附近又有码头可乘船至孤山或苏堤,所以以此为中心可以环视远观“十景”,也可逼近“十景”而亵玩;换句话说,“十景”可以在景观学层面被“涌金楼”所涵纳,说明它们之间的密切有机联系,以及面向低平湖面而形成的向心力。如果说杨万里诗歌将“焦点模式”发扬光大并确立了“湖面中心主义”的景观审美效果,那么宋末“十景”诗词则将此种书写模式及效果变成了一种套路。从此以后,人们对于西湖的所有印象与想象,都不可能脱离“十景”而存在,或者更准确的说,是被“十景”所蕴含的景观书写模式所决定、所塑造:在西湖风景名胜区,登临送目的“全景模式”与言志抒情的“主体模式”都无法与极度丰富的湖面景观相匹配、相应和,人们必须行走湖岸或泛舟湖上,用一帧又一帧处于“焦点模式”的画面摄取,来宣示自己对于西湖之美的体察与解悟。在这个意义上,相较于太湖、洞庭湖、颍州西湖、会稽镜湖等湖景胜地,西湖湖面本身享有最完美、最繁复、最刻意修饰的容颜。一言以蔽之,“焦点模式”的向湖施用,最终催生了“十景”诗词,后者的涌现标志着西湖诗歌的景观书写模式的凝定。而回顾唐宋时期西湖诗歌发展史,其中权力、习俗、山水、文学之间的复杂互动关系,值得玩味不已。 本文原载于《文学遗产》2022年第5期 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |