| 明宣德三年,41岁的戴进来到北京,成为宫廷画家。如果说永乐时期浙派画风已经在宫廷绘画中占据了主流地位,戴进的到来则使浙派绘画进一步扩大了它在士大夫群体中的影响,真正取得了在整个明代画坛的主导地位。 来到北京时的戴进已有一定的知名度,但就其个人在画院的发展而言,这个时候进入画院多少显得有些姗姗来迟了。在北京的10余年间,戴进虽然获得了京城士大夫们的广泛称赞,但他的影响主要是在宫廷之外,在画院内戴进的地位却始终不高,并未获得一官半职,表明他并未得到明宣宗或明英宗的特别青睐,如果此时比较欣赏宋人院体及青绿山水的永乐帝或明仁宗仍然在位,戴进或许更有机会得到君主的赏识。 明宣宗《瓜鼠图》故宫博物院藏

与明成祖和明仁宗不同,明宣宗较欣赏的宫廷画家如谢环、孙龙、郑时敏等,都是受过良好教育,具有文人气质的画家。其中谢环出身于永嘉世家,能诗善文,孙龙是忠愍侯之后,无疑也是自幼受到良好教育,郑时敏为监察御史郑克敬之子,亦能诗。从有作品存世的前两者看,其画也颇具文人气息,谢环在绘画上主要宗法“荆关、二米”,孙龙则以没骨花鸟闻名。宣宗本人的花鸟画受到孙龙的影响,他的人物画也带有文人画的气息。相较而言,画院中非文人出身的职业画家则很少有受到宣宗优宠的。以青绿山水闻名的郭纯是永乐帝最喜欢的画家,但在宣宗朝并未受到特别重视,明人张弼提到的一则故事说他作画稍慢,宣宗便以死相威胁。擅长院体花鸟的边景昭则以“受贿”的名义遭到宣宗削职为民的处分。擅长人物、鞍马的商喜、韩秀实均因作画不称旨遭罚役。因此,不擅长诗文、出身于职业画家家庭的戴进未能受到宣宗的特殊看重也在情理之中。 孙龙《芙蓉游鹅图》故宫博物院藏

戴进画艺高超,在画坛享有巨大声誉,但他在画院中却地位不高,不能不说有些遗憾。当戴进去世后,有关他在画院的经历出现了各种传说,如说他受到宣宗黜落,又受到画院众人的排挤,境遇不佳,乃至说他在京期间生活潦倒,甚至“每向诸画士乞米充口”。到嘉靖以后,各种明清笔记、画史乃至地方志中出现了一个被频繁提及的仁智殿呈画的故事,大意是说因其画了穿红袍的渔夫而被谢环进谗言,受到宣宗黜落。如记载此事相对较早的陆深《俨山外集》载:

本朝画手当以钱唐戴文进为第一,宣庙喜绘事,御制天纵,一时待诏有谢廷循、倪端、石鋭、李在,皆有名,文进入京,众工妬之。一日在仁智殿呈画,文进以得意之笔上进第一幅是《秋江独钓图》,画一红袍人垂钩于水次。画家惟红色最难者,文进独得古法入妙。宣庙阅之,廷循从旁奏曰:“此画甚好,但恨鄙野尔。”宣庙扣之,乃曰:“大红是朝廷品官服色,却穿此去钓鱼,甚失大体。”宣庙颔之,遂挥去其余幅不视,故文进在京师颇窘迫。 戴进《仿燕文贵山水图》上海博物馆藏

这个故事流传甚广,版本众多,郎瑛在给戴进作传时大概也是吸收了其中另一个版本的情节,其《戴进传》谓:

镇守福太监进画四幅,并荐先生于宣庙,戴尚未引见也,宣庙召画院天台谢廷循平其画。初展春、夏,谢曰:“非臣可及。”至秋景,谢遂忌心起而不言,上顾,对曰:“屈原遇昏主而投江,今画原对渔父似有不逊之意。”上未应,复展冬景,谢又曰:“七贤过关,乱世事也。”上勃然曰:“福可斩”。 上述种种传说故事大多晚出,并不可靠,不过从戴进始终未有任何官职来看,他未得到明宣宗的特别欣赏应是事实,在画院受到一些人的妒忌排挤也可能确有其事,因为其墓志中提到他“为艺所忌”。大概因为谢环最受宣宗恩宠,故后来传说故事就将妒忌戴进的画家附会为谢环。 明宣宗《武侯高卧图》故宫博物院藏

需要指出的是,戴进虽然未被授官,但也不能就此认为他在画院中境遇不佳,甚至遭到宣宗黜落。从明代画院的实际情况来看,由于画家人数众多,能够得授官职只是其中很小的一部分,除非来自军官家庭,一般来自民间的普通画家要得授官职并不容易。比如永乐画院最受成祖喜爱的画家郭纯,入宫后整整10年始终未有任何官职,直到永乐帝偶然看到其作品后十分欣赏,接见他时又应对得体,方才授予其正九品的营缮所丞一职。来自福建的边景昭,画艺非凡,除了创作外还负责鉴定内府收藏的名画,但他入宫后20年未有官职,直到仁宗即位后才授予其从九品的武英殿待诏。谢环是宣宗最欣赏的画家,他自永乐初入宫,在永乐、洪熙两朝亦整整20年未有官职,直到宣宗朝得宠才得授锦衣卫官职。 相比这些历经20年才获得官职的画家,还有许多画家在宫中服务数十年却始终未能获得一官半职。如永乐时入宫的李在和范暹,二人都是明代较知名的宫廷画家,直到成化初年尚在世,但二人始终未得到任何官职。从上述情况看,戴进在画院十余年未被授官并不是什么特殊情况,而是多数画家的常态,他只是未能像谢环那样受到皇帝的特殊恩遇。我们从戴进在京期间与馆阁名公往来密切,众多名公巨卿或为其写诗撰文,或作画相赠来看,关于戴进在京城期间因受排挤而遭黜落,乃至沦落到乞米为生,甚至需要夤夜逃归的种种故事,应出于后世的杜撰和附会。 虽然在画院中地位不高,但十余年的宫廷画家经历对戴进本人仍然具有十分重要的意义,不仅进一步锤炼了画艺,更通过与士大夫的交游,扩大了影响,使其终成享誉海内的一代大家。

宣德、正统间,京城中绘画高手云集、名家辈出,知名的宫廷画家有边景昭、郭纯、徐英、谢环、韩秀实、商喜、李在、范暹、沈遇、殷善等,戴进与他们同在画院,彼此应有艺术上的交流和切磋。在画院之外,士大夫中的绘画名家如夏昶、马轼、朱孔暘、黄希穀、王谦、黄养正、张益、卫靖等人亦与戴进互有交往酬酢,这种相互间的交流借鉴也使戴进自身的画艺不断提升。 王谦《冰魂冷蕊图》天津博物馆藏

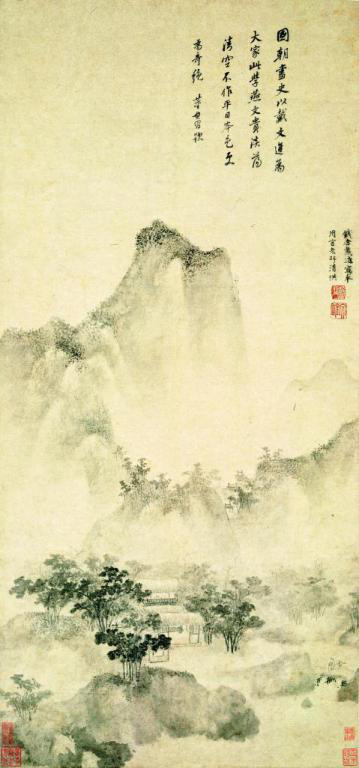

在京城的绘画名家中,戴进和夏昶相知最深。夏昶字仲昭,昆山人,他与戴进同龄,永乐十三年(1415)中进士。夏昶被称作是明初画竹第一人,他画竹师法明初另一画竹名家王绂。作为戴进的好友,夏昶不仅为戴进画过《雪竹山房图》,还和黄养正一起为戴进画过《湘江雨意图》,并为戴进画过十余米长的《湘江风雨竹卷》,堪称其最重要的代表作品。倪谦在卷后题跋中就指出:“仲昭曲尽其能以示之,以文进为巨眼也。” 翰林修撰张益为《湘江雨意图》作序,他也喜爱戴进之画,曾为戴进的《城南茅屋图》题诗。张益本人擅画松竹,并著有《画法》一书。 戴进还和画梅名家王谦合绘过梅花人物,王画梅,戴画人物。王谦字牧之,号冰壶道人,杭州人,他与同时期的绍兴人陈录、瑞安人孙隆均以画梅闻名,都学王冕。王谦为礼部儒士,后受聘为隆平侯张信的家庭教师,宣德、正统时亦活动于北京。他和戴进既是杭州同乡,又都擅画,除了戴进,他还和夏昶合作过《梅竹二雅图》,三人彼此相识,在画艺上肯定有过交流。王谦也是明初值得关注的杭州画家,但我们关于他的情况所知甚少,他属于文人画家,除了墨梅外,不清楚是否擅长其他画科。虽然画墨梅的名家可上溯至宋代的杨无咎、徐禹功,但王谦和陈录明显更多地受到元人王冕的影响,故通常不把二人视为浙派画家。 瑞安人黄养正、孙隆也和戴进交好,黄养正名蒙,擅画梅花,他曾和夏昶一起为戴进画雨竹数幅。黄养正永乐中以书法召为中书舍人,后官至太常寺少卿,黄氏书画皆佳,其山水则师法黄公望。孙隆字从吉,时为兵部主事,后出为新安知府。孙隆亦擅画梅,他为戴进画过《推蓬春意图》二卷。 永嘉人谢环虽然在嘉靖以后的传说中被认为是妒忌戴进才能的人,但恐属不实之词。他与戴进是浙江同乡,并有众多共同的朋友,谢环流传至今的少量诗文中就有为戴进《松石轩图》所题的两首七绝。 上述诸人都是文人出身的画家,在画院的众多职业画家中肯定也有不少也和戴进有交往的,如石锐、赵廉、郭纯、商喜等,他们与戴进都是浙江同乡,只是职业画家多不擅长诗文,我们无法知道更多的细节。 除了与众多画家的交流,进入画院也使戴进有机会接触宫中所藏历代名迹,从中汲取前人所长,这些都使他的画艺得到进一步的磨炼和提高。戴进绘画受到南宋画院马远、夏圭、刘松年等人的影响很深,王世贞谓戴进“源出郭熙、李唐、马远、夏圭,而妙处多自发之。”这与其生活在南宋故都杭州,幼年学画时便受到以马、夏为代表的南宋画院传统的熏陶有关。至北京后,使他能更广泛接触宋元诸家的作品,特别是考虑到明宣宗以及相当一部分文人士大夫的绘画好尚,会使他更注意对宋元文人画家的学习,尤其是为元代文人画家所推重的董、巨,二米传统。屠隆称许戴进“临摹宋人名画,得其三昧,种种逼真,效黄子久、王叔明画,较胜二家。”李开先《中麓画品》更明确指出戴进原出于马远、夏圭、李唐、董源、范宽、米芾、关仝、赵伯驹、刘松年、盛懋、赵孟頫、黄公望、高克恭,可见他广泛学习前辈名家。戴进的存世作品也体现了这一特点,山水画中《仿燕文贵山水》是体现他学习米芾、高克恭水墨云山的作品,董其昌在题跋中肯定此画“淡荡清空”,与其本色画不同。《归舟图》(苏州博物馆藏)、《松岩萧寺图》(大阪市立美术馆藏)、《长松五鹿图》(台北“故宫博物院”藏)则较多地吸收元末文人画的一些笔墨特点,颇具文人画意境,从中亦可见其对盛懋、黄公望等元末大家笔墨风格的借鉴与化用。元代画家中他尤其注意黄公望,曾临仿过黄公望的《千山积雪图》,并以黄氏笔法作了《溪山清隐图》。 在京期间,通过对宋元名家及同时期画坛名手的系统学习和借鉴,使戴进的绘画既具备职业画家技巧高超娴熟、功底扎实的特点,又不乏文人画家所强调的清雅脱俗、意趣高远的风范,做到了“行而兼利”,其绘画艺术也臻于完全成熟,做到了山水、花鸟、人物无所不能,无所不佳,更在融汇诸家的基础上自成一家,形成雄峻高爽、苍郁浑厚、古雅不群的特点。 戴进《松岩萧寺图》大阪市立美术馆藏

戴进之所以能对浙派的兴起作出重大贡献,除了他本身高超的绘画技艺外,也与他获得了文人士大夫群体的高度赞誉和推崇密不可分。在京期间他交游广泛,特别是与京城的文人士大夫群体来往密切,黄淮称其“多从儒者游”,并非虚誉。简单梳理戴进在北京期间与之有来往士人,可以发现一个十分惊人的名单,包括黄淮(少保、武英殿大学生)、杨士奇(少师、华盖殿大学士、兵部尚书)、杨荣(少傅、谨身殿大学士、工部尚书)、杨溥(太子少保、礼部尚书、武英殿大学士)、王直(翰林院侍读学士、少詹事、礼部侍郎、吏部尚书)、蒋骥(翰林院侍讲学士、礼部右侍郎)、严恭(监察御史)、魏骥(吏部考功员外郎、吏部左侍郎)、黄养正(礼部郎中、太常少卿)、夏昶(吏部考功主事、太常寺卿)、马愉(宣德二年状元、翰林院侍讲学士、正统五年入阁)、张益(翰林修撰、翰林院侍讲学士、正统十四年入阁)、王英(少詹事、礼部侍郎)、孙隆(兵部主事)、倪谦(正统四年进士、翰林编修)、章珪(监察御史)、程南云(中书舍人、南京太常卿)、吴余庆(中书舍人、通政司左参议)、卫靖(中书舍人、礼部主事)、刘溥(景泰十才子之一、太医院吏目)等众多士大夫名流。 明初社会的封建等级制度还比较森严,作为一个工匠家庭出身,并无任何官职的职业画家,能与京城中上层士人集团保持如此密切的联系实属罕见。明代前期的宫廷画家中大概只有永乐、洪熙时的郭纯以及宣德时的谢环差可与之相比,但郭纯和谢环都属于皇帝身旁的亲近侍臣,郭纯深得明成祖和明仁宗的青睐,洪熙时官至地位清要的阁门使,与馆阁名公可称是同僚。谢环出身世家,本就属于文人,又深受宣宗喜爱,官至锦衣卫指挥佥事。相比之下,戴进则既无官职,也未得到皇帝的特殊优宠,他能得到满朝名公的激赏,主要依靠出众的画艺与良好的操守。此外,与戴进有同乡之谊的在京杭籍、浙籍士人应也起到了不少作用,他们也是戴进在京友人圈的核心。作为同乡,他们更早听闻戴进之名,也更愿意为其提供支持。如时任翰林院侍讲学士的杭州人蒋骥,对初到京城的戴进就起到很大帮助。戴进在家乡的书房名为“竹雪”,到北京后仍将京城寓所的书房命名为“竹雪”,一时名公巨卿纷纷为戴进的竹雪书(山)房作诗、撰文或绘画,这其中蒋骥出力甚多,他专门修书给远在温州的黄淮,请其为戴进撰文。可惜的是蒋骥本人的诗文集没有留传下来,他集中应有不少与戴进相关的诗文。尹吉南甚至认为有可能是蒋骥推荐了戴进进入宫廷。另外与戴进有交往的严恭、倪谦都是杭州人,倪谦是戴进晚辈,正统中方中进士,严恭则是永乐进士,时任监察御史,后升贵州参政,戴进特作《梅边读易图》送别。萧山人魏骥时任吏部考功员外郎,亦与戴进交好,吏部尚书王直曾将寄给戴进的诗抄寄给后来赴南京任职的魏骥,魏骥亦步韵和诗。 高级官员中,正统八年(1443)后长期担任吏部尚书的王直与戴进交往最深,他还为戴进的肖像作赞,戴进返回家乡后,他仍与戴进保持联系,不时寄诗相赠。一次王直写诗寄给戴进索画,并在诗序中提到其中一联相隔十年方成。此事还遭到著名诗人,同样也是戴进好友的仁和县教谕聂大年的嘲讽,称王直爱戴进之画十年不忘,如以此心待天下贤士就不会有遗才了。但聂大年自己却因其子要回乡而向戴进求画,称“籍此以壮行色”。众多名公士夫的推许使戴进的声望得到极大的提升,黄希榖称戴进在京期间“名重一时”。士大夫群体的交口称赞使戴进的画风盛行一时,从学者众多,进一步扩大了浙派绘画的影响,真正成为占据主导地位的绘画流派。

|