| 无墙,便无家, 墙壁沉默不语, 却诉说着最生动的故事。 国人对墙的热爱程度自古就燃, 特别是以睥睨之态 巍然伫立城边的城墙, 更爱其独特的魅力。 “春风有余力,引上古城墙”, 今天我们就来说说杭州有关城墙的那些事。

杭州成为真正意义上的 “东南形胜,三吴都会”, 就要从隋开皇九年(589)置州, 开皇十一年(591)筑城,营杭州城算起, 才开始有了真正意义上城门和城墙。 五代吴越国时期, 吴越国王钱镠为了巩固统治, 对杭州进行了两次扩建。 南宋时期,杭州城多次扩建, 城周设旱门十有三,水门者五。 元时禁天下修城,城墙多被毁。 元末张士诚重修杭州城墙, 设旱门十三, 西北城改曲为直,南城则向北缩入, 时凤山门称为和宁门, 在明初改称凤山门, 也称正阳门,水门即改称凤山水门。 虽城邑之变迁,历代有之, 但城门、城墙始终存在, 直至1911年11月5日 杭州结束了清廷的封建统治, 合并钱塘、仁和二县后不久, 才逐渐开始拆除了 钱塘、涌金诸门及附近城墙。 那么至今我们还可以看到哪些城墙遗存呢? 先来说说凤山水城门。

凤山水城门 凤山水城门位于杭州市中山南路与万松岭交界的中河上,北距六部桥约10米,始建于元至正十九年(1359),属元末5座水城门(凤山、保安、武林、涌金、艮山)之一,是杭州至今唯一能够看见的古城门。

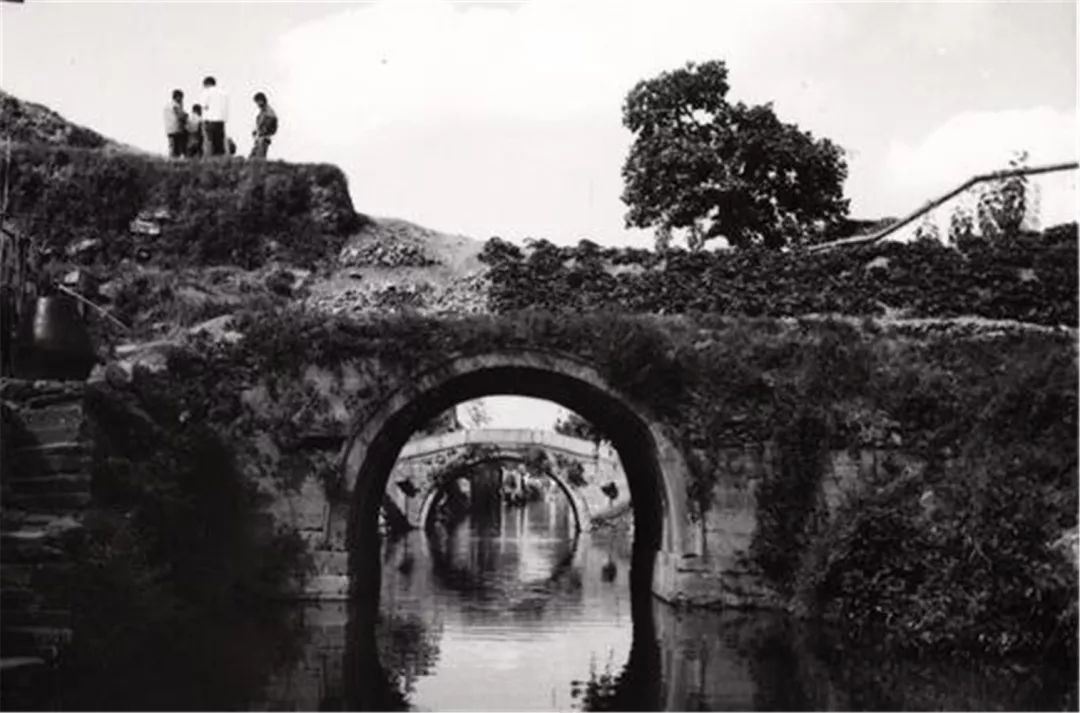

遗址老照片南立面

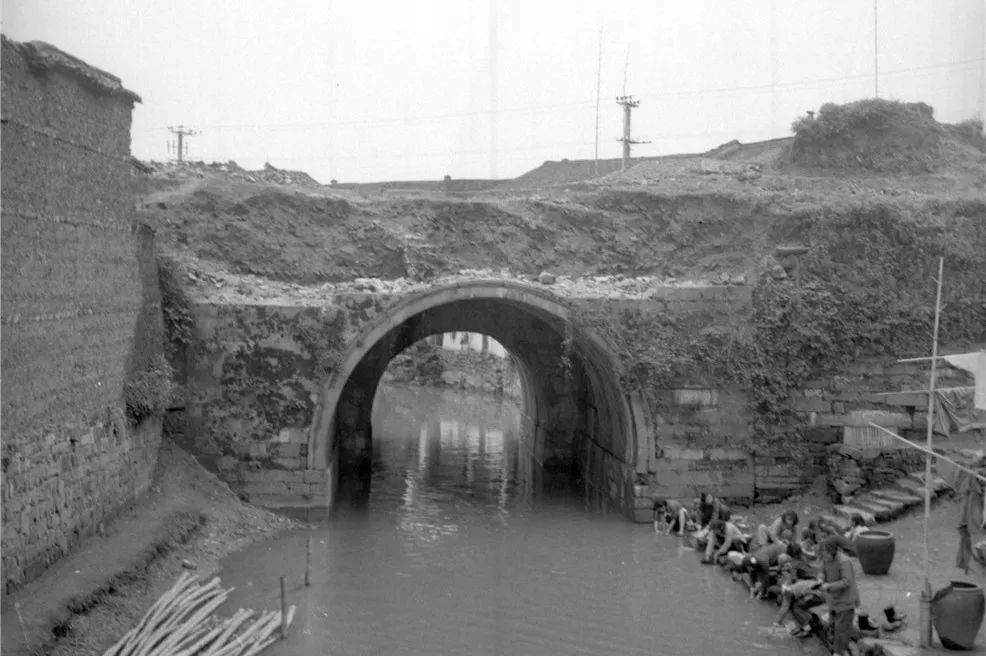

遗址老照片北立面 凤山水城门前后历经663年风雨,时有破损,明清期间都曾作维修。到二十世纪八十年代疏浚中河时,水城门上城墙破损严重,女墙(详细解释请看文末“涨点知识”)倒塌。1986~1988年进行了修缮,拱券部分为元末旧物,城墙则大部分为当时重建。

遗址水门东端的1986-1988年重修凤山水门碑 水城门东西向横跨中河。城墙下部为石砌拱券形水门,由三孔不同跨径的拱券同轴并联而成,均为纵联分节并列式砌置,总长度13.07米。

南孔拱券中间留有方形闸槽,现已封堵;拱券顶部中间有波浪纹雕刻;北面东侧拱肩位置有石雕门臼,应为原先安装水门的构件,门臼表面雕有莲花。中孔、北孔顶部中间分别雕刻蟠龙、朱雀纹饰;中孔拱脚拱板与条石基础之间设三层长条石,长条石的南端及北端上部设有方形槽口及系船孔,东西两侧对称设置,槽口应该为搁置水门门栓之用。

目前,重砌后的城墙以残墙的形式出现。外檐墙总高8.5米,内檐墙总高7.7米,城墙总厚度12.3米,残存长37.16米。城砖以“一顺一丁”形式排列,采用“线道灰”作法。顶部北侧为宇墙(女儿墙),高1.31米,厚0.41米。

凤山水城门遗址城墙顶面北侧女墙 南侧为雉堞(在宇墙上建有垛墙),高2.135米,厚0.41米;垛墙高0.825米,长2.01米,中部开高0.385米、长0.31米的矩形孔,垛口间距0.6米。

凤山水城门遗址城墙顶面南侧雉堞 城门中轴线两侧的垛口对称,两边各为四个。周边1.1平方米辟为“水城门公园”。

除了凤山水城门,二十世纪八十年代,考古人员在杭州城南又发现了一段古城墙遗址。

元城墙遗址 该城墙遗址暴露于地表的墙体东自原杭州卷烟厂西侧,经海军疗养院处折而向北,至浙江省革命烈士纪念亭处消失。《西湖志》曾记载:“凤凰山旧在城内,元末张士诚筑城截于外,今沿城南”。因此根据文献记载又结合实际调查情况,由此推断,该段城墙应为元代至正十九年(1359)七月张士诚调动大批浙西民工所筑杭州城的一段。2003年元城墙遗址被公布为杭州市文物文保点。 近年来,在杭州上城区上仓桥路11号浙江省军区后勤部大院内发现了五代古城墙遗址,沿贴沙河又发现明清时期的城墙遗址,这些城墙遗址见证了杭州城曾经的辉煌,作为对研究杭州市城廓变迁和城建史的实物载体,具有较高的历史价值和城市历史地理坐标作用。

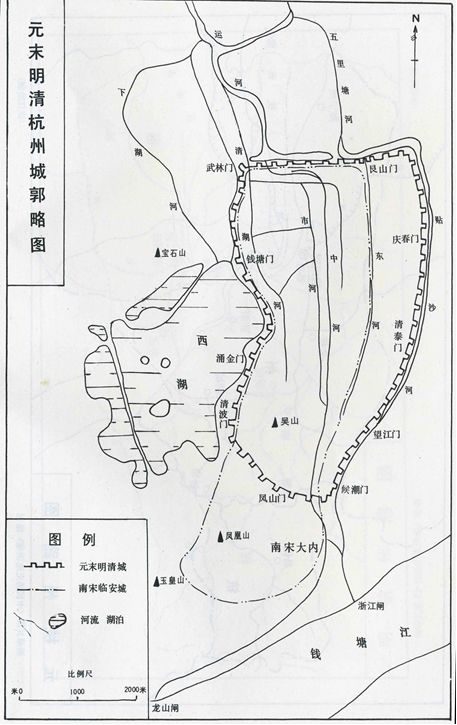

采自《元明清名城杭州》 再来分析下元城墙形成的原因 从以上杭州城郭图可以看出,南宋临安城东西窄,南北长,形似腰鼓,而元末张士诚所修城墙的范围与南宋临安城有所区别,南面城墙比南宋时向北内缩,建在了万松岭一带,而东侧则向外延伸了3里,使原本沿东河的城墙,变成了以贴沙河为护城河的城墙。为什么会有如此的变化,这就要从元代城墙修复时内缩的原因和东扩的可能两方面来说明。 01 内缩的原因 元代是一个少数民族建立的政权,其采取了分民族分等级的制度。德祐二年(1276),元兵攻入杭州,为了更有力地控制被征服南宋故土,元朝统治者一方面强令南方各地拆毁城墙,杭州城墙也在此时轰然倒塌。另一方面欲从精神上压制和统治南方各地,元政府派谴了杨琏真迦作江南释教总摄,掌江南佛教事务。此人为西夏人,僧侣,生性残暴,贪婪。来到南方后,在他的请求下,元政府把已遭民火央及焚毁过半的南宋宫殿改为报国寺、兴元寺、般若寺、尊胜寺等5座寺院,并在南宋故宫中筑一“镇南”塔,以示制胜江南人民之意。到了元末延祐、至元年间,五寺先后被毁,曾经辉煌的南宋皇宫,已是满目疮痍,失去了利用的价值。 元末军阀张士诚攻入杭州后,为了以杭州城为据点与元政府对抗,开始重修城墙。设旱门十,水门五,西北城改曲为直,南城则向北缩入,将原来在城内的凤凰山东麓与万松岭一带划出城外,把原来南宋皇城的北门(和宁门)“稍向东移”作为重建的南城门,就是凤山门(俗称正阳门),并在其东侧中河上设凤山水门。他把城墙的南端修在万松岭上,其中一个重要的原因是从地形方面考虑的。站在万松岭路的北侧山坡上,可以发现,万松岭面对凤凰东麓一侧十分陡险,很难攀登,易于防守,反之,其面对今日杭城市区一侧坡度平缓,通行方便。有了这些原因,于是在此依山势夯筑城墙便顺理成章了。 02 东扩的可能 杭州古今的地形不同,造成城邑所在也因此有所不同。苏轼的《六井记》就曾言:“凡今之州之平陆,皆江之故地”。也就是说杭州湾两岸的陆地,不是原来就有的,有许多是有史以来逐渐由钱塘江带下与海潮涌起上的泥沙堆积而成的。西湖在古代也只是钱塘江湾里的一个小海湾,今宝石山上还存有揽船石。可想而知,湖东的平地,在过去实为波涛出没的地方,以秦汉时代而言,至少今天的杭州江干的一带还尚在海中。隋开皇十一年(591)改钱唐郡为杭州,迁州治于柳浦(即今天的贴沙河)西侧的凤凰山麓,肇建新城,而柳浦一带自晋宋之际才涨成平陆。同时隋炀帝又凿通江南运河,北通大江,南接浙江,自此杭州遂为大运河水运的一个起点,其地位益见重要,而连接大运河的中、东河等多条水道也成为交通要道,中河在当年就是一条水运繁忙的通道,河流两岸日见繁荣。

凤山水城门遗址南侧河道及仿古建筑

凤山水城门遗址北侧河道及“六部桥” 唐末五代,钱氏在经营杭州时,修筑了钱塘江海塘。这不仅是一件功德千年的大事,也为今后东进创造了坚实的基础。

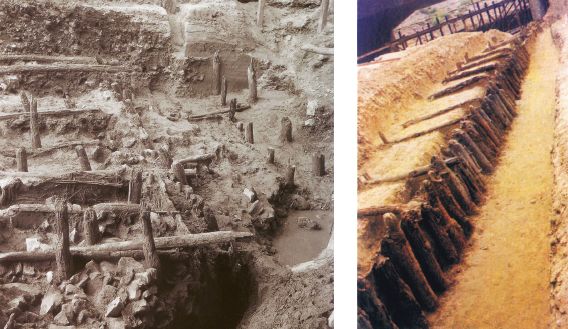

钱氏海塘发掘现场 1983年7-8月,浙江省文物考古研究所与杭州市文物部门,对杭州江城路立交桥工程北引道工地上发现的一段钱氏捍海塘遗迹进行抢救性发掘,发现塘堤基础宽约25.35米,面部宽8.75米,残高约5.05米。它有效地控制钱江潮对庐舍、农田的冲击,使杭州人民免受潮患之苦,也为以后经营江干提供了有力的支持。 南宋定都杭州(临安)时,东侧江水逐渐向南岸移,城门外淤沙扩大,成为了古代观潮胜地,望江门、候潮门等城门名称也说明了当时观潮的盛况。《武林旧事》里就记载过孝宗出候潮门观潮的一次活动。由于是观潮胜地,所以城门外建有映江楼、观潮楼、浙江亭等建筑,成为有人类活动和经营的地方,于是到了元末就有了张士诚修城可以东扩的可能。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |