|

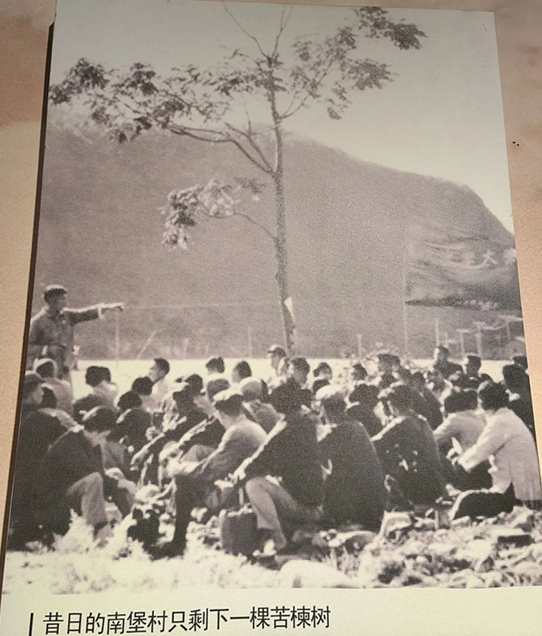

钱塘江,我们的母亲河,它给我们以灌溉、舟楫之利,也给我们带来了无穷的灾难,无数的史书都记载过钱塘江带给两岸人们是携子带妻逃难,而后是饿殍遍地、哀鸿遍地的凄惨景象,只有在党的领导下,萧山人民筑起了铜墙铁壁似的堤岸,捍卫了千百万亩良田,更让两岸人民得以过上安宁、富裕的生活,这桀骜不驯的钱塘江在20世纪后期才真正发挥了它巨大的作用。在1969年7月中旬,我亲身经历了钱塘江的滩涂大片坍塌,过去了42年,那惊心动魄、撕心裂肺的场面至今还历历在目,我把它记录下来以飨读者。 1969年,我刚好19虚岁,刚从义盛初中的校门出来,不能继续读书,这是我心中莫大的遗憾,让人难过的是1962年为了承担国家的困难,国家把一部分城镇户口精简下放到农村,我的户口就下放在义盛公社蜜蜂大队第七生产队,知识青年敲锣打鼓下乡,而下粮户留在街上不能做生意,一做生意就要当作“走资本主义道路”批斗,真是上天无门,入地无路,幸亏生产队里的人同我家关系是好的,所以我也参加了农业劳动,打麦、剥麻,后来去搞大围垦…… 1968年是大抓阶级斗争的年代,萧山成立了县革委会,下面的镇(公社)也都冠上“革命委员会”名号,到处在搞“三忠于”活动,有的人用大水缸做了“忠”字牌,有的人在皮肉里刻上“忠”字,到处搭起了用松毛翠竹制成的“彩楼”,每户人家要有《毛主席语录》,天天要请示汇报,我所在生产队有一个“斜眼”,背后老农民叫他“独头”的,他每天带领着我们举起拳头喊口号,声嘶力竭,下面百姓又好气又好笑,当面不敢顶撞他,谁碰上他这“太岁”,谁就遭殃了。 当时每个村(大队)在新围一号围垦(四工段前)都建立了垦种队,每个垦种队都常住着四十多人,吃住、劳动在那里,自己要带米,蔬菜有垦种队供应,所以我被村里派到那里一边劳动,一边用红油漆到处写“忠”字,反正水泥杆上、水泥船里、桌子上都写满了“忠”字,尽管劳动我比一般人差,但我工分不比别人少,尽管也晒太阳,被蚊子咬,我倒不觉得有什么苦,那个时候身体特别好,我学会了摇船,学会了游泳,我站在萧山的大堤上,有时候江对岸海宁盐官那边的陈阁老家的塔看得一清二楚,我常对大家说:“我们游过去,路好像不多的。”心中有这样的打算,但胆量还是没有的,因为大家知道这钱塘江太厉害了。但那段围垦生活教会了我什么是友谊,什么是苦难。 到了1969年7月中旬的时候,这天气不是酷热难挡,而是常常有大雨,而且不是一般的雨,常常哪块围垦地要淹没了,我们就穿着雨衣去挖排水沟。因为连续下雨,我们整天窝在草舍里,大多数人睡觉,睡得骨架也要散了,我看书看报,可后来我们这里的人都躁动起来,因为看到一种异常情况,我们垦种队面前的大路上经常有成群结队的人路过,连老人、小孩也有,他们回来时有的扛着一截木头,有的拖着一张小桌子,力气大的人背着一段段木头,这究竟是怎么一回事,问他们,他们说“到钱塘江里去捞木头和家具去”。我们奇怪了,钱塘江里又不产木头,原来这7月份的天气阴沉沉,太阳有时候开笑脸,有时候装哭脸,这正是潮汛季节,风雨中,空气里夹杂着咸腥味,而此时钱塘江的上游,洪水暴涨,江水像脱缰的野马,一路狂奔往钱塘江的下游冲来。 这个时候的钱塘江上游支流天目溪暴发了一场罕见的特大洪灾,洪水瞬间吞噬了桐庐县南堡村,219名村民被夺走生命,1500亩良田被冲毁,全村只剩下一个灶头,半间屋架,一棵苦楝树,而桐庐周边的地区都或多或少遭到了灭顶之灾,大量的东西,像树木、牛、羊、猪、家具都往钱塘江下游冲来,人当然第一个要救的,但大量的木头、家具就管不住了。在这个情况下,南阳、河庄、乐园、头蓬、新围、新湾这边靠近钱塘江的人们就动员起来,每天有几百甚至上千的人出去捞木头、捞家具,就是捞树枝等东西的都有,住在垦种队里的人也融入了这股洪流,到钱塘江去“发财”了。

沙地人实在太穷了,祖祖辈辈住在天通地通的草舍里,没有一件像样的家具,很多人家结婚了只能用木头做个架子,再放上竹片编得紧紧的,放上稻草,铺上席子,这样就结婚了。因为沙地是沙土,只适宜种络麻、棉花等旱地作物,最多竹园出几根钓鱼竿,所以木头是“宝中之宝”,一听说有木头可打捞,不是蠢蠢欲动,应该说跃跃欲试,很快一支支队伍行进在青龙山外面西北的地方去了。

沙地人居住的草屋 这钱塘江不是你想去就能去的地方,宋代蔡襄曾写了《戒弄潮文》,文中说“斗中之分,吴越之中惟江涛为最雄,乘秋风而益怒。乃其习欲淤此观游,厥有善泅之徒,竟作弄潮之献。以父母所生之遗体,投鱼龙不测之深渊,自为矜夸时,或沉溺精魄,永沦于泉下,妻孥望哭于水滨。生也有涯,盍终天命,死而不吊,重弃于人沦,推予不忍之心,伸尔无穷之戒。所有今年观潮,并依常例,其军人、百姓辄敢弄潮,必行科罚”。看来钱塘江弄潮,老早在宋朝已经有所禁止了。 沙地人是胆小的,但住在钱塘江边的渔民是胆大的,特别是为利益所驱。 开始他们在捞搁置在滩涂上的木头、树枝,后来发展到组织十几个人的打捞队伍,有的用绳子捆住一个人,滩涂上十几个人拉,这个人必须是懂水性的,是“浪里白条”,他带着一把纯钢炼制的“爪子”,然后下到钱塘江里,找准一根木头,把爪子狠狠往木头敲击,这爪子牢牢啃住了木头,岸上的人见“猎物”已擒,就拼命拉绳索,那个人在后面推,这木头就拉上来了。 这真是同生命开玩笑,是穷怕了的表现,这样葬身钱塘江的人真有不少,萧山县志和其他的镇志都有记载。 这上面我讲的住在围垦里人的心躁动起来,原因就是这个。开始是三个五个,后来就倾巢出动了,我呢,根本不想发这个财,但毕竟只有18岁,特别喜欢看热闹,既然不用干活了,工分照拿,去钱塘江边玩玩也好,但后来所见到的,真让人心惊肉跳。 先说从围垦垦种队出发,首先要经过一条流花沟,这沟平时浅浅的,很窄的,但因为江水猛涨,流速加大,这流花沟一下子冲宽了,变得深不见底,你游泳本领差,就休想游到滩涂上,幸亏我小时候就会了潜泳、仰泳的本领,和大家游了很长时间,才游到对岸,这时我们已经精疲力竭了。在这种流花沟游也很危险,游的本领要靠技术和力气,很多妇女甚至水性差的男人就这样被看不见的潜在危险蒙蔽了,以为这样一条河,同家里差不多,家里的河是风平浪静,可这里是危险地带。记得农二师八团有个女战士就是在这样的流花沟里为救战友而献出了宝贵的生命。可这一次为了去捞木头而牺牲的不少,那只有哑巴吃黄连,有苦说不出了,我牢记古人说的“君子爱财,取之有道”。我去钱塘江边,毫发无损,却大大长了见识,人啊,千万不要为一点蝇头小利而去冒生命之险。 好不容易游过了流花沟,看见了无边无际的滩涂,这滩涂真大啊,在上面走滑腻腻的,到处是枯枝败叶,一只只死猪,发出阵阵恶臭,布满蛆虫,看了令人恶心,还有高高的麦草蓬、大樟树、楝树横七竖八地躺着……只有在很远很远的地方,我们看到了一条白线,听得见轰隆隆的潮声,后来才知道是塌江声。我感到奇怪这硕大的麦草蓬怎么会冲不散,后来才知道这是浮力的缘故,麦草轻,潮水快,这样从南堡到我们萧山围垦不要多少时间,这草蓬上隐伏着无比的凶险,虽然这时麦草蓬里的蝮蛇躲藏着,而且一时昏迷过去,可日后带来了无穷后患,现在久居在老围垦的人说:围垦二十多年来,蝮蛇多了起来,都是当时留下来的种,去年一个朋友带我去七工段买西瓜,说那里的西瓜好吃,看见种瓜人一瘸一瘸的,我问他怎么了,他说“被蝮蛇咬了一口”,我突然想起了四十多年前从桐庐麦草蓬上潜伏的蝮蛇,到了每年六、七、八月天气暖和,这蝮蛇纷纷出动,对人危害极大,重则死亡,轻则要花费许多钱,我这里顺便提及,请上级领导重视。

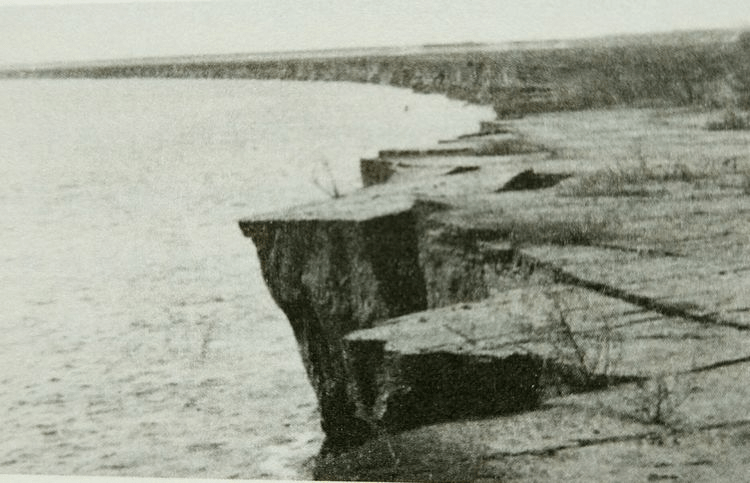

塌江我们终于来到了钱塘江边,可眼前的情势让我心惊胆战,我只能远远地看塌江,这潮声这塌江声震得我耳膜发痛,身临其境体会到了“震耳欲聋”的意思,我尽管看见过无数次汹涌澎湃的潮水,这样在一点没有防护措施的江边看潮我还是第一次。尽管若干年来,看潮一次比一次吸引人,但我还是都推托了,除非有远方朋友来,最惊险的一幕都看到过了,再不能吸引我了。 此时的钱塘江变得无比宽阔,我向对面望去,江对岸杭州、海宁都变得影影绰绰,变的像海市蜃楼,这里滩涂上围满了人群,各路英雄好汉云集在一块,他们个个身强力壮,赤裸着上身,有人下水,有人在岸上指挥,木头堆积的很多,这是“战利品”,但危险也接近了。这汹涌的钱塘江水在下面旋转、在冲击,据科学研究,涌潮压力一般每平方米7吨左右,潮速为20.8千米/小时,潮最高时的落差为6.30米,这样说它是“雷霆万钧”之势一点不夸张,下面的泥土早被掏空了,可人们还认为自己站在土地上,安全得很,在人们猝不及防中,十多米甚至二十几米宽的滩涂在轰隆声中倒塌了,人们惊叫着“塌江”了、“塌江”了,赶快跑,力气小的,被塌进去的也有,变得无影无踪,我惊得目瞪口呆,原来塌江是这么一回事,也赶紧往里面跑,刚才我们脚踏的滩涂就没了,至今回想起来,还让人害怕,去年八月十八,区电视台的朋友邀请我去美女坝看潮,我没有胆量去,越是热闹的地方,随着年岁的增长,越是不喜欢了。 这次塌江中是有人发了财,捞回了不少木头,或者偷偷摸摸制成了家具,可大批的木头还是交到公社去,记得在永丰闸县革委会亲自督阵,让公安挨家挨户搜,主动交更好,不交就搜。 最好笑是像有些的垦种队辛辛苦苦捞回不少木头,开始埋在草舍后面的泥土里,后来不保险,有的人就说放在水泥船下面,结果还是被查了出来,人家正在遭难,我们要给以帮助,所以说萧山围垦里的人打捞了不少木头后来交上去了,也是间接帮助了桐庐那边的受灾人,否则这大批的木头、家具肯定要冲到东海里去了,也是做了一件大好事。 时间过去了很多年,这塌江的事没有再发生了,这同祖国迅猛发展的脚步是分不开的,这绵延几百里的钱塘江大堤,包括里面一次又一次围垦修筑的大堤,现都变成了宽阔平坦的公路,可以这样讲:没有当年围垦人的辛劳,就没有今天的累累硕果。

|