| 原文载《杭州文史》第34辑 引用时请注明出处 ▼ 唐宋时期的西湖摩崖题刻 ——兼论摩崖题刻的考古学研究 文丨郑嘉励 浙江省文物考古研究所 一.摩崖题刻在环湖诸山的分布 杭州诸山,层峦叠嶂,从北、西、南三面环绕西湖,呈现山外有山的地貌景观。由外及内,环湖诸山大致分为三圈:一、外圈群山:为老和山、将军山、北高峰、美人峰、天马山、天竺山(天门山)、琅珰岭、五云山等,多由志留纪、泥盆纪的砂岩、石英砂岩构成,山势高峻,其中天门山海拔412米,为诸山之巅;二、中圈群山:沿飞来峰、月桂峰、棋盘山、南高峰、青龙山、玉皇山、九曜山、南屏山、凤凰山,山势较外圈稍低,主要为石炭纪、二叠纪的石灰岩,多岩溶地貌;三、内圈群山:指紧邻西湖沿岸的宝石山、葛岭、丁家山、夕照山、吴山等,海拔均在百米左右,宝石山、葛岭为火山岩、凝灰岩体,吴山则多石灰岩。

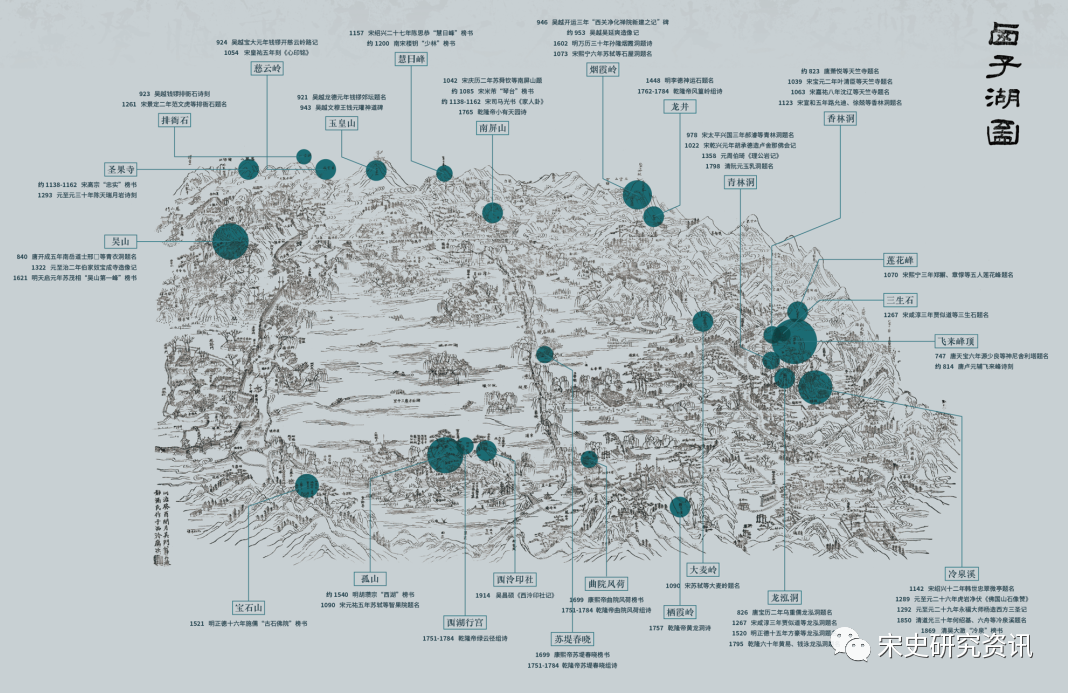

中圈和内圈群山的石灰岩山体,奇峰异石,山水清嘉,与城区距离适中,自唐五代以来,就是佛寺和名胜的集中分布区。文人墨客来游,慨然有感,题名山崖,以纪鸿爪,或意犹未尽,赋诗一首,即为“诗刻”,统称为摩崖题刻。环湖诸山的古代题刻,十之七八,刊刻于石灰岩山体上,至于唐宋时期的纪游题刻,可谓绝无例外。 或问:西湖美景,所在皆是,并不限于环湖诸山的中圈或内圈群山,何以文人摩崖题刻只存于此? 答曰:古人利用天然岩壁稍加平整,而后在打磨过的崖壁上刊刻文字,故称“磨崖”。石灰岩较其他岩性的山石,更适宜开龛镌刻。试举一例,天竺寺后、灵隐寺前的飞来峰和莲花峰,“鬼削神剜作岩岫”,有杭州最著名的石景,山中的唐宋摩崖,比比皆是。然而,与天竺寺仅一山之隔的中天竺法净寺,近不过百米,全无古代造像或题刻,只因为中天竺前后山为石英砂岩质的山体,岩石坚硬,且含砂砾,不宜刊刻。至于火山岩地区的宝石山一带,虽有题刻,但主要形成于元明以后。 要之,文人的纪游题刻,分布是有选择性的,并不与当时的名胜景区完全重叠,具体而言,环湖诸山的唐宋摩崖题刻只分布于石灰岩质的风景名胜区(图1)。

图1 环湖诸山古代摩崖题刻分布示意图 二.唐代摩崖题刻 唐代后期,尤其在安史之乱后,杭州较以前有长足发展,成文于永泰九年(765)的李华《杭州刺史厅壁记》曰:“杭州东南名郡,……户口日益增,领九县,所莅临者多当时名公”,担任杭州刺史者多为名公巨卿,从白居易到杜牧,无不以到杭州任官为荣。白居易对杭州尤其一往情深,其诗文大大提升了西湖山水的知名度。 据清阮元《两浙金石志》著录,杭州年代最早的摩崖题刻系唐天宝六载(747))的“源少良等题名”,但自清代以降,实物不知所踪。近年来,经过奚珣强先生等社会人士多年的寻找,下天竺和飞来峰(灵竺)、定山风水洞、吴山青衣洞等三地的13通唐代题刻,悉数重现人间。现以年代先后罗列如下: (1) 源少良等题名。天宝六载(747)。在下天竺之神尼塔下。 监察御史源少良、陕县尉阳陵、此郡太守张守信,天宝六载正月廿三日同游。 该题刻为“皇宋景德三年(1006)正月二十二日,前钱唐知县光禄寺丞张文昌、前越州萧山尉郝知白、吴山寓居羽人冯德之、余杭山人盛升同游谢太守翻经遗迹,刊石立记”所覆刻;南宋绍兴十五年(1145)前后,在张文昌题名的上半部,遭“梅违、黄安仁同游”第二次覆刻;元至正四年(1344)前后,又遭“璎珞泉,沙门行之”的三度覆刻。杭州年代最早的摩崖,可谓命运多舛。 (2) 沈岫题名。贞元三年(787)。在定山风水洞。 吴兴沈岫□元三年正月卅日题。 (3)李事举等题名。约797~798年。在定山风水洞。 监察御史李事举、杭州刺史贾全、试大理司直王□。 题记无年款,年代据贾全担任杭州刺史年份推定。 (4) 王澹等题名。永贞元年(805)。在下天竺。左行。

节度判官、侍御使、内供奉、赐绯鱼袋王澹,前右骁卫兵曹参军崔珙,永贞元年冬季。 阮元《两浙金石志》有录,但认为其于乾隆庚子(1780)为某太守所毁,实则题刻尚存,2021年经奚珣强重新访得。 (5)李幼清题名。元和元年(806)。在定山风水洞。左行。 睦州刺史李幼清,元和元年十一月廿九日题。 (6)武儒衡题名。元和二年(807)。在定山风水洞。左行。 摄都团练…前国子监四门助教武儒衡,元和二年二月廿日题。 ( 7)李夷简题名。元和二年(807)。在定山风水洞。左行。 饶州刺史李夷简□□游,元和二年四月十二日赴… (8)郑敦礼题名。元和二年(807)。在定山风水洞。左行。 殿中侍御史内供奉郑敦礼,元和二年五月七日赴新安… (9)卢缜等题名。元和四年(809)。在定山风水洞。 范阳卢缜,元和四年十月廿五日。时缜、摄富阳令郑暐、裴损后到。 (10)卢元辅《游天竺寺》诗刻。元和八年至十年(813—815)。在下天竺之莲花峰顶(图2)。 游天竺寺,杭州刺史卢元辅:水田十里学袈裟,秋殿千金俨释迦。远客偏求月桂子,老人不记石莲花。武林山价悬隋日,天竺经文隶汉家。苔壁娲皇炼来处,泐中修竹扫云霞。 诗刻无年款,年代据卢元辅任杭州刺史期间推定。

图2 唐卢元辅诗刻拓片制作 (11)萧悦等题名。长庆年间(821-824)。在下天竺。左行。 前太常寺奉礼郎萧悦、前太常寺王亘。 阮元《两浙金石志》有录,并认为已于乾隆庚子(1780)为某太守所毁,实则题刻尚存,2021年经奚珣强重新访得。萧悦为白居易刺杭期间的属官,白有赠诗《醉后狂言酬赠萧、殷二协律》,又有《游恩德洞》诗序记长庆二年白居易与萧悦等人共游定山恩德洞之事甚详。该刻无年款,年代暂系于白居易刺杭期间。 (12)乌重儒题名。宝历二年(826)。在飞来峰龙泓洞口。 泉州刺史乌重儒,宝历二年六月十八日,赴任过游此寺。 乌重儒题名下部为清嘉庆三年(1798)玉德诗刻打破,所幸《两浙金石志》有完整著录。 (13)南岳道士邢念等题名。开成五年(840)。在吴山青衣洞口。左行。 大唐开成五年六年十八日,□□□南岳道士邢念、钱唐县令钱华记,道士诸葛监元书。 吴山青衣洞,南宋时为权臣韩侂胄的阅古堂所据,陆游《阅古泉记》:“泉之壁,有唐开成五年道士诸葛监元八分书题名”已有文记之,今仍存洞口右壁。 以上13处唐人题刻,分布于飞来峰(下天竺)、定山风水洞、吴山三地。由天竺寺、三生石、灵隐寺、飞来峰、冷泉溪等景观组成的“灵竺景区”,是杭州城郊最早形成的佛教圣地和名胜区之一,为唐宋士大夫官员必到之所,白居易关于天竺、灵隐、冷泉溪的诗文,以及罢任刺史时采携天竺石返回洛阳以示对江南风物的喜爱,俱称一时佳话。唐人题刻集中分布于此,并不令人意外,所遗憾者,杭州迄今未见白居易题名。 定山风水洞,又名恩德洞,地处钱塘江畔,位于杭州往返钱塘江上游新安、婺州地区的交通要道上,距离郡城又不甚远,更有慈严院、天然溶洞等可以探胜寻幽。唐宋时期,白居易、林和靖、苏轼、赵汝愚、朱熹曾先后到访,并有七处唐人题刻留存至今。宋代以后,随着钱塘江改道,湖埠地区和风水洞才告冷落。吴山是杭州城内的山,青衣洞旁有一通唐道士题名,亦在情理中。 摩崖石刻在于天然崖壁,虽然刊刻前也要进行整治,除去表面杂草土块,求其平整,毕竟远较碑志需要经过开采、磨砻乃至运输等多道工序为简便,也便远较碑刻随意。唐代摩崖题刻的章法散漫,以左行为主,字体大小不一,就是因为唐代题刻对岩壁通常不作平整,章法视岩面的具体状况而定,不能也无需做到像碑版那般严谨。加上年代久远,摩崖遭雨水溶蚀和人为覆刻破坏,多数漫漶不清,甚至长期湮没无闻,直到近年才得以全部重新发现。 五代吴越国时期,未见文人官员的纪游题刻,现存题刻主要有:吴越龙德元年(921),在营建都城的过程中,钱镠在龙山(玉皇山)南麓建设郊坛,并题名崖壁;龙德三年(923),钱镠在将台山顶建造上清宫,题诗刻于排衙石;宝大元年(924),钱镠凿通慈云岭,在路旁镌刻“开慈云岭路记”;天福四年(939)第二代国王钱元瓘派中直都队将冷求等人重修天竺寺后山前往神尼塔的山路,在路旁镌刻“开路记”。 就其内容而言,唐五代时期的西湖摩崖题刻,主要有三类:一、纪游类:例如源少良题名等,这是摩崖题刻的主体;二、遣怀类:或可称为“诗刻类”或“抒情类”,文人或官员来游,意犹未尽,题诗于崖壁,例如卢元辅《游天竺寺》诗刻;三、记事类:用以记录营造建设的经过,例如钱镠开慈云岭开路记与冷求开路记。无论如何,正是因为有了这些题刻,那些纯自然的岩壁与石头,从此拥有了文化的标识。 三.宋代的摩崖题刻 摩崖题刻的分布具有集聚效应,灵竺、定山等公共名胜区,中晚唐以来游人如织,宋代依然是题刻的密集分布区;吴山位于城内,佳胜之处多为衙署、权贵宅邸、寺观苑囿所占,多不具备公共景区的属性,例如石景绝佳的瑞石洞,南宋时期邻近太庙,成为朝廷禁地,宋宁宗朝权臣韩侂胄在此建造阅古堂等府邸,一般平民无缘进入。宋元鼎革后,尤其是明代以来,始逐渐向大众开放。吴山的唐宋题刻,远不及灵竺、定山丰富,或此之故。 宋代的纪游类题刻较唐代最大的变化,是突破了原有灵竺、定山风水洞二地格局,在西湖南山的凤凰山、将台山、玉皇山、南屏山、烟霞三洞、龙井(如《两浙金石志》著录有“乾道七年林景度、韩元吉等龙井题名”)一带集中出现大批摩崖题刻(组、群)。 除了纪游、遣怀、记事三类,宋代新出现“志胜类”题刻,亦值得关注。志胜类,或可称为“造景类”,例如慈云岭的苏舜元书“瑶华洞”、南屏山米芾书“琴台”、飞来峰郭正祥书“连运栈”、定山元居中篆书“云泉灵洞”等,志胜类与常见的纪游类题刻不同,明确体现了文人为景观命名甚至为自然造景的用意。但是,宋代为景观命名的大字榜书题刻,尚不普遍,志胜类题刻的大流行主要在元明时期,尤其是明代以后。 古代西湖摩崖题刻的种类,至此焕然大备。西湖林林总总的题刻,不外乎此四大类——纪游、遣怀、记事、志胜。此种分类法,未必完善,却是我长期思考的成果。古代石刻类型繁多,清人叶昌炽《语石》所列举的多达42种,其中第26种为摩崖。我对摩崖题材的进一步分类,或可补充《语石》的相关论述(图3)。

图3 下天竺后山的北宋叶清臣题名 摩崖题刻分布范围的扩大,是唐宋之间西湖景观开发进程的客观反映,尤其是从南屏山至烟霞三洞的“西湖南线”之形成,突破了唐代从孤山至灵隐的“西湖北线”一枝独秀的局面,是五代吴越国凿通慈云岭交通线路以后出现的新事物。 南屏山摩崖题刻,多数集中于康定元年(1040)到元祐五年(1090)之间:从康定元年司马光父亲杭州知州司马池,康定二年知州张若谷和两浙路转运使张从革,庆历元年(1041)知州郑戬等,以及庆历二年地方官苏温雅、苏舜钦等题名可知,南屏山永明禅寺(净慈寺)和兴教寺一带,北宋中期已为杭州地方官员喜爱的城郊游览地。 最能体现“西湖南线”景观生成的人物,是熙宁年间的两浙转运使王廷老。熙宁六年(1073)七月王廷老携部属游览烟霞诸洞,分别题名于石屋洞、水乐洞、烟霞洞:(1)石屋洞题名曰“睢阳王廷老伯敭、钱塘吴君平常甫、大名王颐正甫,昭武上官垲彦明,临川王安上纯甫同游,熙宁癸丑(1073)七月己未”;(2)水乐洞题名曰“睢阳王廷老伯敭、钱塘吴君平常甫、大名王颐正甫,昭武上官垲彦明,临川王安上纯甫同游,熙宁癸丑七月己未”;(3)烟霞洞佛手岩题名曰“睢阳王廷老伯敭、钱塘吴君平常甫、大名王颐正甫,昭武上官垲彦明,临川王安上纯甫同游”。佛手岩虽无年月,但从同游者名单判断,应为同日所为。 熙宁六年(1073),杭州知州陈襄、通判苏轼等人在石屋洞也有题刻:“陈襄、苏颂、孙奕、黄颢、曾孝章、苏轼同游。熙宁六年二月二十一日。”由于元祐党禁期间,对苏轼碑刻的集中破坏,陈襄、苏轼的当日行程,不知是否到过水乐洞和烟霞洞。但苏轼有咏水乐洞诗:“流泉无弦石无窍,强名水乐人人笑。”明《西湖游览志》载烟霞洞“东坡留题尚存”,可知苏轼确曾到访烟霞三洞。有趣的是,杭州刺史陈襄、通判苏轼与两浙转运使王廷老同为地方官,但州衙和转运使衙职责有异,结伴出游的圈子竟然完全不同。 两年以后,熙宁八年(1075)四月二十日,王廷老再访烟霞三洞,于石屋洞留题:“睢阳王廷老伯敭、钱塘吴君平常父、孙迪彦诚,胡志忠仲举,郭附明仲,张靓子明。熙宁八年四月廿日同游石屋洞□□□”。在烟霞洞佛手岩,王廷老在前次题刻的左下角补刻小字曰:“后二年,伯敭与常父、彦诚、仲举、明仲、子明同来。” 三天之后的四月二十三日,王廷老、张靓等人再次出游南山。先在南屏山兴教寺留题“王廷老伯敭、张靓子明、孙迪彦诚、胡志忠仲举、吴君平常甫、郭附明仲。熙宁八年四月廿三日同游南屏兴教寺”;随后又往烟霞三洞,于佛手岩第三度留题:“王廷老伯敭、张靓子明、孙迪彦诚、吴君平常甫、胡志忠仲举、郭附明仲。熙宁八年四月廿三日,自兴教院游烟霞洞,观佛手、落石二岩。” 王廷老三游烟霞三洞,七度题名,充分说明从南屏山出发,经赤山埠、石屋岭,至石屋洞、水乐洞、烟霞洞及佛手岩,是北宋中晚期西湖南线成熟的游览线路。 与王廷老相仿,苏轼在杭州也有成序列的题名。苏轼知杭州期间,公务之暇,寄情湖山,元祐五年(1090)三月二日,苏轼于一日之内三题西湖: (1) 龙华寺题名:“苏轼、王瑜、杨杰、张璹同游龙华,元祐五年岁次庚午三月二日题。” (2)大麦岭题名:“苏轼、王瑜、杨杰、张璹同游天竺,过麦岭。” (3)韬光寺题名:“苏轼、张璹、杨杰、王瑜,元祐五年三月二日同游韬光。” 韬光寺题名载于《咸淳临安志》,未见原石及拓本;龙华寺旧址在将台山南麓,地近州衙,在苏轼以前,康定元年已有司马池等题名。南宋时期,龙华寺为郊坛的斋宫,题刻尤其多,《两浙金石志》著录有范成大、周必大、王希吕、萧燧等多款题记。由于石灰岩适宜烧制水泥,在近代水泥厂的采石活动中,包括苏轼在内的龙华寺题刻全部被毁;以上三处苏轼题名,唯大麦岭留存至今。根据三条题记,推测苏轼一行四人,从州治凤凰山出发,至龙华寺,过慈云岭、长桥、净慈寺、赤山埠,渡慧因涧,经大麦岭、茅家埠,转九里松、灵隐寺,最终抵达韬光寺。 像王廷老、苏轼这种在不同地点、先后镌刻的系列题刻,是考察游线生成和士大夫出游风气最有价值的实物材料。但是,田野中的题刻,大多孤立、随机地排布于岩壁上,其于景观生成研究的潜在学术价值,则需要不同的记录和考察方法。 排衙石位于将台山顶,两排奇石,分列两行,如从卫拱立。吴越国王钱镠曾刻诗其上,据残存“一剑定长鲸,……来镇上清……”残迹判断,山顶曾为吴越国上清宫所在。入宋以后,因其地近州治,士大夫官员常来此观赏石景,成为俯瞰西湖的绝佳地点——《咸淳临安志》所附《西湖图》,可能就以此地为视角绘成(图4)。治平四年(1067)知州祖无择在排衙石侧建成介亭,其地遂为士大夫会饮饯别之所,苏轼、杨杰、蒋之奇均有吟咏排衙石或介亭的诗文传世。排衙石上至今留存的宋刻有北宋元丰二年(1079)残刻、曾巩、杜绾、南宋周耸、范文虎等题刻,从元丰二年至南宋末年,不同时期的题刻排布在岩壁的不同位置,既展示了题刻“层累形成”的过程,也可部分反映景观的接受史。陆游在排衙石作《春日绝句》云:“读罢南丰数行字,满山烟雨共凄迷”,曾巩题记俨然已是陆游眼中的风景,前人题刻既规范了后人观看山川的方式,也成为景观的焦点,犹如一篇美文的“文眼”所在。

图4 南宋《咸淳临安志》所附《西湖图》(姜青青改绘) 在排衙石、吴山瑞石洞等地摩崖中,明清时期还出现“嵌入式碑刻”,以小碑形式嵌入岩壁中,与山崖融为一体。这种形式也可视为摩崖石刻的衍生形态,与前朝的题刻共同构成摩崖景观。 如前所述,唐宋时期的西湖摩崖只分布于石灰岩地区,不足以全面、客观地反映西湖景观的生成史和接受史,但是,针对将台山的排衙石、圣果寺的月岩、下天竺的三生石、龙井的神运石这类具体的石景,真实记录摩崖题刻的次第生成过程,则大有必要。排衙石摩崖题刻的生成,固然有其偶然性,但从景观生成的角度,我们有必要将不同时期的题刻甚至整个景观视为一个文物整体,借鉴石窟寺考古的方法进行科学记录,而不能采用清代金石学家的著录方式,孤立记录题刻文本,并依年代先后编排在不同的篇章。清代《两浙金石志》《武林金石志》诸书保留了题刻文本,却无法窥见题刻在岩壁或景观中的平面关系和生成过程,文本之外的历史信息丧失殆尽(图5)。

图5 排衙石题记的分布图 四.摩崖题刻的考古学研究及其他 仅就文本而言,“某年某月某日某人来游”之类的简单信息,就算涉及重要历史人物,也是碎片化的史料;从文学史、书法史的角度,摩崖通常也不是第一流的作品。如何让西湖摩崖题刻成为一种具有内在逻辑性的系统史料,是摆在现代学者面前的课题。 我们将摩崖题刻视为田野文物,而非传统金石学家在书斋“雅赏”的拓本或文本,继而结合唐宋之间西湖景观生成的讨论,揭示摩崖题刻与具体名胜之间的关联性。这种尝试将摩崖题刻转化为科学资料并用以探讨更具规模的历史学议题的构想,姑且可称为“摩崖题刻的考古学研究”吧。 摩崖题刻的考古学研究,一言以蔽之,就是将摩崖文物还原到田野场景中进行观察、记录和研究,考古工作者对摩崖题刻的工艺、生成过程及其所在的山崖形貌等环境要素的现场观察与记录,是我们开展后续研究的基础。 传统金石学以图像(拓本、照相)、文本考订为组合的记录范式,早在清代就已高度成熟,并承袭至今。倘若不能超越传统范式,研究无非是多释读几个字,多考证一二人名而已,整体成果很难超越古人。我们倡导“摩崖题刻考古学研究”的理念,是相信基于田野立场可以产生新的问题意识并能推进学术研究。将台山南麓的南观音洞,南宋开禧至嘉定年间利用天然洞穴雕造十八罗汉诸像,并多有题记,但清阮元《两浙金石志》卷十一“宋黄清真造像题字”“宋沈宁造像题字”“宋(开禧元年)造像题字”“宋(嘉定元年明州比丘僧)造像题字”四条,竟将南观音洞的题记,全部误植于灵隐寺前的飞来峰,可知古人据拓本著录而未到实地核对。这是通过田野考察改进前贤成果的例子。 至于新议题的拓展,再举一个思考尚不够成熟的例子。西湖摩崖题刻肇始于安史之乱后的中晚唐,仅限于灵竺、定山等少数地点,北宋时期尤其是在宋仁宗朝以后,摩崖题刻始有“井喷式”的发展,且遍及西湖南北诸山。而唐宋之间的吴越国时期,则几乎没有任何题刻的发现,读者或许会举出钱镠的玉皇山郊坛题记和排衙石诗刻、石屋洞和烟霞洞造像记等例子,但这些题刻的性质,多属记事类,毕竟与文人士大夫的纪游类不同。 假如把视野扩大到浙江全境,温州乐清雁荡山、丽水南明山和三岩寺存在个别所谓唐代以前的题刻,但其真实性普遍存疑,可以明确地说,三地的士大夫官员纪游类题刻,大凡确凿可考者,均始于北宋仁宗朝;青田石门洞、缙云仙都山,与杭州西湖类似,确实存在少量中、晚唐摩崖诗刻和题刻,但是大量题刻同样要晚到北宋仁宗朝才集中出现。而在中晚唐与北宋仁宗朝之间,各地几乎均无过渡性材料的发现。 名山大川的摩崖题刻集中出现于宋仁宗朝及其以后出现,提示我们可能存在这样的事实:任职地方的士大夫官员,在日常行政工作之余游山玩水,在名山镌刻题名的风气,是从仁宗朝才真正流行起来的。这可能与仁宗朝时局安定、政治氛围相对宽松、士大夫意识高涨、士大夫官员追求自娱生活方式的时代背景相关。此种潮流在神宗、哲宗两朝持续发展,苏轼、王廷老在湖山到处留名,熙宁八年(1075)苏轼好友晁端彦提点两浙刑狱期间,其在浙江境内的现存题刻迄今发现共计有14处:温州乐清县城赤霞山一处、雁荡山的雪洞与挂锡洞二处;青田石门洞二处;丽水南明山二处;缙云仙都一处;绍兴阳明洞天的飞来石一处;金华双龙洞一处;杭州飞来峰玉乳洞、青林洞、香林洞、冷泉溪畔、南屏山共五处。上述14处题刻大致集中于一年左右的时间生成,北宋中期士大夫官员题名山川风气之盛,由此可见一斑。 王国维在《宋代之金石学》中说:“宋自仁宗以后海内无事,士大夫政事之暇得以肆力学问,其时哲学、科学、史学、美术各有相当之进步。士大夫亦各有相当之素养,鉴赏之趣味、思古之情与求新之念互相错综。此种精神于当时代表人物苏轼、沈括、黄庭坚、黄伯思诸人著作中在在可以遇之。”晚唐、五代时期,赳赳武夫当道,而北宋太祖、太宗、真宗三朝,士大夫政治尚在孕育的过程中,寻幽览胜、题名山川之风尚未真正形成。这大概是浙江各地罕见晚唐、五代和北宋早期摩崖题刻文物,而至仁宗、英宗两朝“井喷式”出现的原因吧。丁义珏《自适·共乐·教化——论北宋中期知州的公共景观营建活动》一文认为士大夫在州衙郡圃或城郊营建供官民观游赏玩的亭台馆榭等公共景观的做法,亦肇始于仁宗朝,该风尚潮流并非因为朝廷倡导,而是出于士大夫自适、共乐、教化等目的的文化自觉。这一解释也许同样适用于浙江各地名山摩崖石刻集中出现于北宋仁宗朝的文化现象,唯其具体细节,尚待日后进一步揭示。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|