| 金垒允先生是清代爱新觉罗氏出身的杭州驻防八旗后裔,曾任浙江省机械厅厅长,他和他的父亲金超都是铸造、机械领域的专家。金垒允家族起伏变化的种种经历可以说是清末以来一个时代的缩影,这个家族的故事让我们得以一窥辛亥革命后,杭州旗人及其后裔在家国巨变之下的生活处境。

金先生近照家世回顾 问 :您知道自己的祖先是什么时候来到杭州的吗? 金垒允(以下简称“金”):听我父亲和亲戚说,我的祖上来自东北吉林,清军入关的时候,就跟着入关了。我的祖父最初在湖州的太湖水师任职。 问 :太湖的清军应该属于绿营,您祖父是旗人,在湖州应该是一名军官。 金 :是的。我祖母曾讲过,我祖父在军队中是个军官,后来他被调到杭州。我小时候就住在杭州,家里墙上有一张祖父的照片,照片里的祖父就是军官模样打扮,手上拿着一把指挥刀。我祖父原来是镶黄旗爱新觉罗氏,后来爱新觉罗改为金姓,我祖父就叫作金福喜了。我祖母姓傅,也是满族人,至于原先是满族的哪个姓氏就不知道了。 问 :您记不记得当时家中是否有满族特色的物品? 金 :有很多满文书籍,都是我祖父留下来的。还有一些满族服饰,和现在清宫戏中服饰的样子差不多,帽子顶上有一颗珠子,我祖母后来把这些帽子顶上的珠子拆了下来,帽子就当作柴火烧掉了。此外,家中还有四五十个蛐蛐罐儿以及用来抓蛐蛐的网子、罩子等。 问 :蛐蛐罐儿挺有意思,是当年一些八旗子弟的“标配”。 金 :1956 年前中央民族文化宫要举办满族文化展览,工作人员到杭州征集相关展品,我祖母就把这些东西全捐给他们了。 问 :您家里有蛐蛐罐儿等这么多物件儿,说明当时您家经济条件还是不错的。 金 :我祖父当时担任军官,家境还是可以的。 问 :杭州旗营从 1912 年开始拆除,城中居民后来大多都被安置到百井坊巷,生活贫困不堪。当时您祖父是军官,经济条件比较好,为什么也搬到百井坊巷和贫民住在一起? 金 :辛亥革命之后,清朝军队不复存在,我祖父也就失去了工作,家中经济条件也因此变差。我的祖父在 1921 年去世,那时我父亲只有9 岁,我祖母大概 40 多岁,她并不识字,文化水平有限,带着我的父亲、叔父、姑妈三个小孩在百井坊巷生活,日子非常艰苦。 在百井坊巷的岁月 金 :在百井坊巷时,祖母靠缝洗衣服、做棉鞋、翻丝棉等手工活儿挣钱过日子,把父辈们拉扯大,非常不容易。我父亲和我叔父后来进入浙江贫儿院,在那里免费吃住上学。我姑妈则到纱厂去做童工,后来在杭州结婚,姑父也是满族人,住在百井坊巷。 问 :那个时候百井坊巷是叫“两百间”吗? 金 :是的。那时百井坊巷的居民全是满族人,大多是社会底层劳动人民,非常贫穷,以至于吃了午饭不知晚饭怎么解决。很多居民家里除了简陋的碗筷、水缸、炉子外,四壁空空,家具就是一张用竹子做的、老百姓叫作“竹榻儿”的床。 问 :是一家住一间么?人们都做些什么营生呢? 金 :有的是一家一间,有的是一家两间,但都是家徒四壁。大多数人是小商小贩,有拉黄包车的、挑水的、打柴的、卖菜的等等。如果是个铁路局小员工或者钟表匠,那就已经很不错了。有的人家把树皮剥下来,当作柴火拿去卖,再用这点儿收入买些玉米面(杭州人称为“六谷粉”),回来煮点六谷糊,全家晚上就吃这个。我父亲有个堂兄,在夏天的时候经常拿着一根细竹竿,竹竿上有一点胶水或其他黏性物质,他用竹竿把蝉粘下来,加工后当作食品卖出去。 问 :当时百井坊巷大约有多少人居住呢? 金 :两百间(房),一家四五个人的样子,总体大概一千人。 问 :在那种条件下怎么读书? 金 :当时我在百井坊巷小学读书。学校里的礼堂有一块大石碑,我们练习书法的时候都到那里去临摹、拓印,碑上的内容是关于满族人迁到百井坊巷的历史。这块石碑现在不知道在哪里,但我认为它应该没有毁掉,可以找得到。它是很重要的历史见证,我觉得需要好好寻找,挖掘其中的史料。 问 :您提供的这一信息非常重要!对这一领域的研究非常有价值。我们了解到 20 世纪 50 年代有一位来自百井坊巷的满族妇女,叫傅佩玉,她后来被选为人大代表。 金 :我有些印象,这位居委会主任口才很好,她本人姓傅,她丈夫似乎姓关,可能也是满族人。 问 :是的。据我们了解,50 年代初期,百井坊巷的几任居委会主任都是满族。 金 :百井坊巷后来扩建至十八弄,每个弄都是有编号的。她家大概住在三弄四五号,我家住在三弄八九号。我祖母一直住在百井坊巷,她在 1959 年去世以后,我们家就迁走了,把房子交给了公家。 战争年代的经历 问 :关于您父亲的情况,您可以详细谈谈。

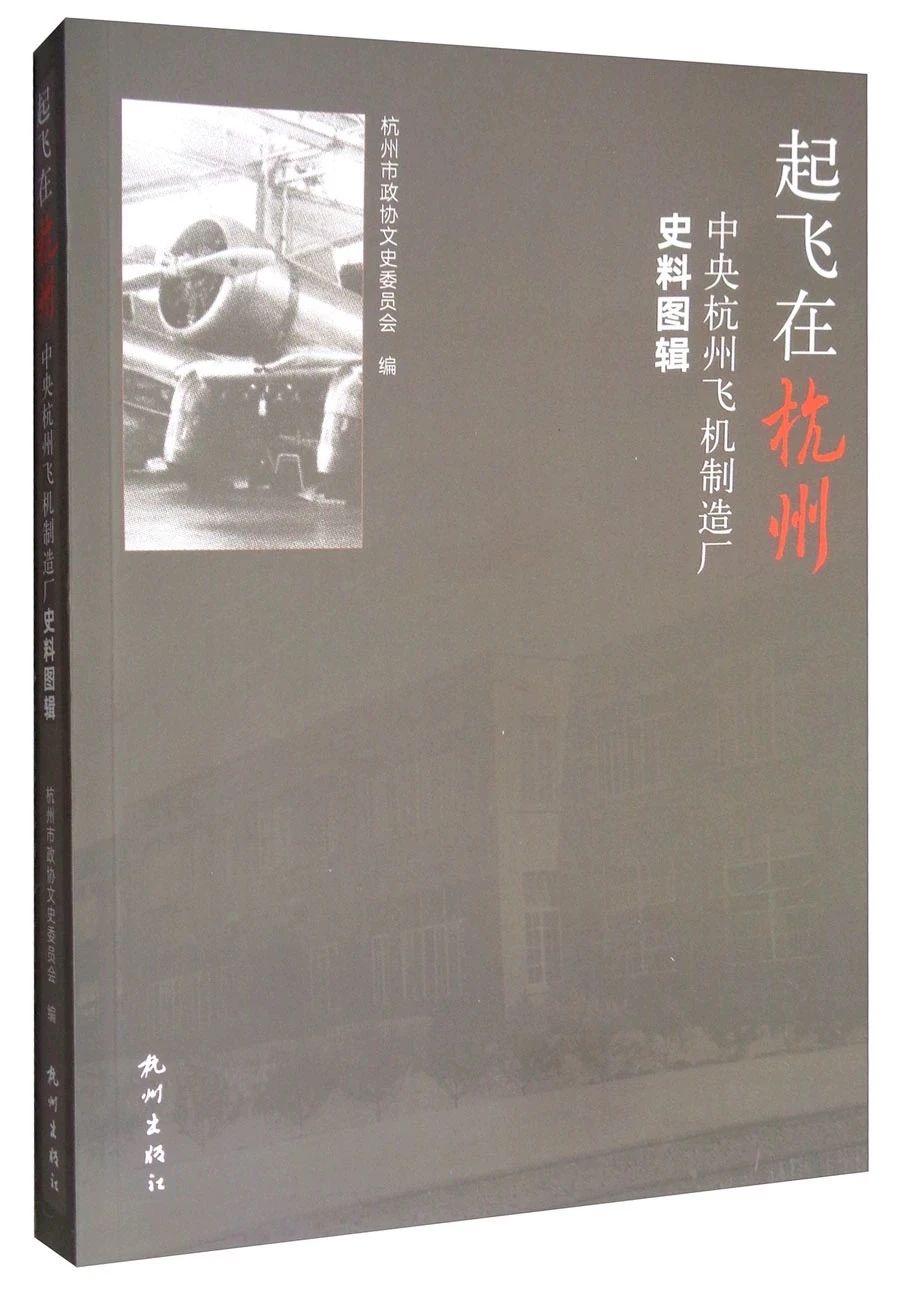

金垒允之父金超 金 :我父亲从贫儿院小学毕业以后,被分配到上海大隆铁工机器厂当学徒,学习车工、钳工技术。学成之后,他就当上了小工长。1934 年,杭州笕桥兴办中央杭州飞机制造厂,我父亲听说后,就回到杭州报名,但车工、钳工名额已满,我父亲只好以焊工身份进入制造厂。中央杭州飞机制造厂是美国专家主管,日常交流用英文,很多文件也是英文所写。我父亲只有小学学历,不懂英语,于是他就白天上班,晚上到杭州基督教青年会(今解放路新华书店旁)学习英语。我父亲的焊接技术特别过硬,别人焊的锯条常常一用就断,而他焊的锯条却经久耐用,很少有发生断裂的情况,加之他的英语水平不断提高,焊工车间的美国正领班一直很欣赏他。后来在全车间进行考核的时候,我父亲被提拔为副领班,相当于现在的车间副主任。我们家的生活条件也因此有所好转。 问 :工厂距离基督教青年会很远,您父亲每天都要往返两地吗? 金 :是的。每天都这样,很辛苦。 问 :您父亲有没有跟您说过,他在担任车间副领班后,每个月收入是多少? 金 :有工资单的,大概二三十个大洋,在当时购买力相当不错。他的午饭是外包的,四菜一汤,每个月伙食费大概五六块大洋。 问 : 后来日军发动全面侵华战争,您父亲就跟着工厂西撤至大后方,是吗? 金 :“八一四”空战前,国民政府的空军往往从南京起飞,到上海支援抗战,导致南京方面维修飞机的任务很重,于是就把杭州的很多技术人员包括我父亲在内,抽调到了南京。上海沦陷后,南京也危在旦夕,我父亲只好随工厂撤退到武汉。在武汉时他们重新建厂,继续组装和修理飞机,其间,我父亲还参加了武汉保卫战。但是武汉没守住,只好继续往大西南撤退,通过京广线到达柳州、贵阳,一直撤退到昆明,然后从昆明撤到位于中缅边境、云南瑞丽的一个村寨——垒允,继续制造、维修飞机,进行抗日救国。但最后垒允飞机制造厂还是因战火而毁掉了,我父亲只好到中国航空公司任职,当时这家公司负责通过驼峰航线运送抗战物资。 问 :据我们了解,您于 1939 年在云南出生,您的名字就是来自云南垒允。 金 :是的。我出生后,父亲以地名名之,以作纪念。 问 :抗战胜利之后您家是什么情况呢? 金:抗战胜利后,我们在 1946 年跟随中国航空公司从云南回到上海,因为中国航空公司的总部在上海。后来解放战争爆发,国民党军节节败退,航空公司又向南迁,到达香港。我父母亲在香港两航起义后回到了杭州。 问 :您父亲与香港两航起义有关联么? 金 :我父亲是两航起义的领导干部。他在航空公司担任领班,有一定的地位,出面组织起义的都是像他这样的资历较老的职工。虽然他不是党员,但他在香港与中共地下党取得了联系,接受地下党的领导。后来国民党针对他们这些干部展开暗杀活动,地下党通知我父亲离开香港,我父亲便连夜带着我潜回广州。 问 :这可称得上是一段传奇经历了。您家里现在还有您父亲留下来的东西吗? 金 :我父亲在中央杭州飞机制造厂任职时的工资条还留存至今。《起飞在杭州——中央杭州飞机制造厂史料图辑》一书中有相关照片,是我提供的。杭州市政协文史委曾经根据我提供的信息资料,组织了很多文史专家到制造厂旧址查看,然后编纂了这本书。书中的很多图片、历史事迹在国内是第一次公布,具有很重大的意义,让更多人知道,80 多年前,杭州就能制造飞机了,并为抗战胜利作出了巨大贡献。

金垒允参与主编的《起飞在杭州——中央杭州飞机制造厂史料图辑》 问 :其他亲属在战争年代有怎样的经历呢? 金 :我叔父和我父亲小时候都在贫儿院上学。叔父小学毕业后,被分配到浙江兴业银行当见习生。这个银行的旧址位于现在的中国工商银行羊坝头支行,目前是全国重点文物保护单位。后来浙江兴业银行在上海开展业务,我叔父就到了上海,直到解放后一直在那里做职员。我父亲还有一个堂兄,懂满语,听说伪满洲国成立的时候,他曾去那里想要寻个一官半职,但没成功,又回来了。 解放之后 问 :解放以后,您有怎样的经历呢? 金 :香港两航起义后,我父母亲要去天津的军事委员会报到,中途在杭州下车,把我放在了祖母家中。他们在天津经过登记、培训后,被分配到山西太原工作。1952 年夏天,我父母亲在太原安顿好之后,又把我们三个孩子接了过去。我当时读初中一年级,之后一直在太原读书,大学考上了北京钢铁学院(今北京科技大学),1963 年我又考上了东北工学院(今东北大学)的研究生。 问 :这在那个年代非常了不起。 金:原本应该在 1966 年毕业,但当时恰逢“文革”,就没有顺利毕业,一直到 1968 年才被分配到沈阳铸造研究所。1978 年,为结束我们夫妻两地分居的状态,组织把我从铸造研究所调回了杭州制氧机厂。我原本不晓得自己和爱新觉罗之间的关系,1991 年,任职杭氧期间,我曾到美国参加一个厂长经理学习培训班,当时有一个翻译人员,看到我的名字后,问我是不是满族人,还说我可能出于清朝爱新觉罗氏。我听他这样说,回来以后查阅相关资料,才知道确实如此。 问 :您曾经担任过省政协常委,能谈谈相关情况么? 金 :我当省政协常委是比较晚的事情了,从省机械厅厅长的职位上调到省政协经济委员会,并被选为常委,属于第八届(1998—2002),之后就退休了。 陈言冰 整理

|