| 恩沾长寿酒,归遗同心人。 满酌共君醉,一杯千万春。 宋高宗钟情书法,在毕生的艺术追求中,他以魏晋为书法发展鼎峰时期,最终将二王尤其是王羲之书艺境界视为最高目标。作为书法拥趸,他面对六朝书法的鼎盛,深感可望而不可即。他在《翰墨志》中感叹道:“本朝士人自国初至今,殊乏以字画名世,纵有不过一二数,诚非有唐之比……余四十年间,每作字,因欲鼓动士类,为一代操觚之盛。以六朝居江左,皆南中士夫,而书名显著非一,岂谓今非若比,视书漠然,略不为意,果时移事易,习尚亦与之污隆,不可力回也。” 关于他膜拜学习王羲之书法尤其是《兰亭序》的史料记载有很多,《翰墨志》对《兰亭序》高度评价:“右军他书岂减《禊帖》,但此帖字数比他书最多,若千丈文锦,卷舒展玩,无不满人意,轸在心目不可忘。非若其他尺牍,数行数十字,如寸锦片玉,玩之易尽也。”《玉海》记载:“(乾道)元年(1165)十二月,刘尧仁进父光世绍兴间太上皇帝临写王羲之兰亭修禊序,绍兴七年(1137)十二月赐光世。”《兰亭续考》中讲述了一则宋高宗用自己临写的两篇《兰亭序》,交给两位皇子,要求各自临摹500遍,考察他们书法能力与学习态度的故事。“德寿临《兰亭》世所藏者不一,而垂针蟹爪之体各具,真宸笔也。但模刻者视真迹为稍腴(《六艺之一录》作‘瘦’字)耳。尝闻普安、恩平宗藩并立之时,上各赐以所临《兰亭》,而批其后云:依此本进五百本。其后重华书七百本上之,而恩平讫无所进。盖勤怠之分,天命之所以去留也。书帖云乎哉。”对书法艺术的热爱,对二王书法的推崇,直接影响到宋高宗选择皇位继承人的标准。愿意在书法学习方面不遗余力,全力以赴的同心人,才是他愿意托付江山社稷的继承人。 与宋高宗如此不遗余力推崇王羲之的做法相比,宋孝宗在位期间对于自身书法学习的要求,对于历代书家的评价完全不同于宋高宗。宋孝宗对于提升自我书法艺术境界的热忱不高,书法学习奉宋高宗为圭臬;仿效宋高宗做法,把自己创作的书法作品作为奖励臣僚的精神食粮,在位期间相关事例屡见不鲜,如《玉海》记载:“乾道元年二月三日书‘风云庆会之阁’赐杨存中。淳熙十一年(1184)四月九日书‘明良庆会之阁’赐史浩。”虽然宋孝宗的书法作品受到臣僚追捧,被获赐御书的臣僚视为至宝,或镌刻在摩崖之上以作不朽,或宝藏于楼阁以示隆崇,但是尚未在文献资料中发现宋孝宗有对于书法系统学习研究的心得体会,也没有流传他毕生习书不辍,专意临摹甚至视书法为艺术最爱的故事。宋高宗曾多次袒露自己对于书法的酷爱:“绍兴十二年(1142)十二月庚辰上(宋高宗)曰:朕一无所好,惟阅书作字,自然无倦。”与宋高宗对书法流露出的热忱相比,宋孝宗更多的是附和并吹捧宋高宗的书法水平已经达到空前绝后的程度。“(乾道七年)三月二日御跋曰:窃惟书法自东汉讫晋唐,代有名家。然莫不祖述钟张,宪章羲献,而各得一偏,未有超轶拔乎其萃者。光尧皇帝高蹈羲皇之上,游戏翰墨之间,初若无意,而笔力所到,自得之妙。集乎大成,如春云行空,千状万态。固知天纵之能,心与神会,非众庶曲学之所可及也。”宋高宗是天纵之能,凡夫俗子辈当然望尘莫及,至于自己的水平虽然不说,实则含蓄表明差距甚远。淳熙年间,在一次与臣僚共赏太上皇书法作品时,宋孝宗甚至表示钟繇、王羲之也无足轻重,“上曰:太上于翰墨间,盖是天纵,非学力所到,钟王辈不足道。”

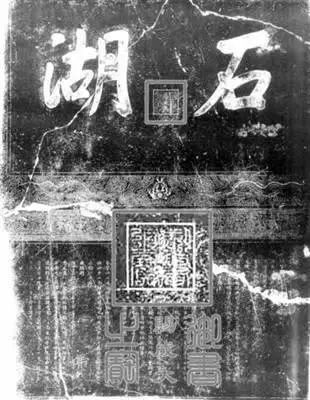

宋高宗、宋孝宗对于书法鉴赏和书法名家评价的迥异观念,说明他们二者在书法艺术方面态度截然不同。宋高宗对于书法艺术有着发自内心的喜好和追求,他毫不避讳自己对于书法的热爱,也不忌讳魏晋时期书法艺术高峰的存在。 高孝父子在书法方面流露出来的态度差异,与各自青年时代的生活环境和称帝时的实际政治地位有着一定关系。宋高宗在青年时代,生活在汴京(今河南开封),其父亲宋徽宗是不世出的艺术天才,对于书法也有极高造诣,他为赵构等皇子营造了十分浓厚的艺术学习氛围,由此深深影响了宋高宗的书法艺术之路。宋高宗作为南宋开创者,即使移居德寿宫颐养天年,仍然在朝廷人事安排、重大方针政策的决策方面具有举足轻重的作用。与之不同的是宋孝宗作为养子,和另一位养子共同生活在皇宫,长达十几年没有获得皇子的名分,而且由于都是皇位继承人的竞争者,在生活中必然充满竞争和角力,这样的生存环境下,宋孝宗的天性受到极大压抑,他是在逢迎宋高宗夫妇以及王公臣僚的前提下脱颖而出的,所以他更多的考虑是如何迎合宋高宗的喜好,而不是展现自身内在的爱好。称帝之后,更是需要获得宋高宗的信任和支持,才能推动各项工作的开展,书法交流成为一种辅助工具,通过讨好取悦宋高宗来获取支持,立威于王公大臣之前。 高孝二帝曾经书写过许多书法作品,可惜存世者为数甚少。淳熙八年(1181),宋孝宗曾经书写“石湖”二字赐予范成大。原作早已不存,所幸范成大将其镌刻摩崖,此后有拓本存世。拓片高110厘米,宽85厘米,宋孝宗正书,额篆书。两截刻,上刻榜书,下范成大谢表。此拓本额失拓。笔者所见北京图书馆藏拓片,上为“石湖”二大字,字间钤“御书之宝”印,印文间有“赐成大”三字。 榜书下方,有小字跋文,内容如下: 淳熙八年三月庚戌制书擢臣居守金陵。闰六月丁亥朝行在所。庚寅辞后殿。翼日既望诏锡清燕苑中,皇帝亲御翰墨,大书“石湖”二字以赐。天纵圣能,游艺超绝,典则高古,如伏羲画,体势奇逸,如神禹碑。日光云章,垂耀缣素,环列改观,禁籞动色。臣惊定喜极,不知抃蹈,昧死奉觞,上千万岁寿。奉宝书以出,越五日,至于石湖藏焉。石湖者,具区东汇,自为一壑,号称嘉山水。臣少长,钓游其间,结茅种木,久已成趣。春秋时,吴台其阴,越城其阳,登临访古,胜迹具在。污莱露蔓,千七百余年,莫有过而问者。今猥以臣故,彻闻高清,天光溥临,燕及荒野,繇开辟来,未睹斯盛。裴度、李德裕皆唐宗臣,绿野、平泉亦声震当代。揆今所蒙无传焉。何物幺䯢,独冒宠赫,百身万殒,莫能负戴。臣蒲柳早秋,仕无补益,县官尚晼,晚不休奸,止足之戒,则将上累隆知,俯愧初服。臣用是惧,冀幸少日,遂赐骸骨,归老湖上。宿卫奎壁与山川之神暨猿鹤松桂同在昭回中。一介姓名亦因是不朽,使后世知臣属厌荣禄,得全于桑榆,以无辱君赐,则陛下丕显休命不委于草莽,庶几报恩之万一。臣既摩刻扁榜,又被之琬琰以传。且附著臣之自叙云尔。七月朔端明殿学士、中大夫、知建康军府事,兼管内劝农事、提辖本府界分诸铺递差、充江南东路安抚使、马步军都总管,兼营田使,兼行宫留守、吴县开国伯,食邑七百户,赐紫金鱼袋臣范成大拜手稽首谨书。 范成大是南宋名臣,告老还乡在苏州营造石湖别墅,直至今天还是知名景点。因此有关文献记载颇多,事情经过也比较清晰,足可证明此拓本当属真迹。有一个不太为人所关注的地方是钤盖的玺印颇有意思。这枚玺印在杭州孔庙收藏的《孔子及七十二弟子像赞》刻石中也出现了。杭州孔庙藏《孔子及七十二圣贤像赞刻石》中,在文末钤盖“御书之宝”,而且整篇长文仅钤印一枚。 根据《玉海》记载,《孔子及七十二圣贤像赞刻石》内容分两次书写,第一次是绍兴十四年(1144)书写“宣圣赞”,并“揭于(太学)大成殿刻石”,第二次是绍兴二十五年(1155)书“七十二贤赞”亲札刊石。因此“御书之宝”玺印的钤盖时间在绍兴十四年至二十五年之间。“绍兴二十六年十二月,臣僚言:望诏有司奉安石刻于国子监,为不朽之传;仍造碑本,遍赐州府军监学校,用彰右文之化。从之。”这方玺印钤盖时间大致确定,可知最初是宋高宗御用玺印。 通常而言,御书之宝玺印是皇帝御书专用印文,新皇登基老皇退位,原有玺印或者销毁或者封存不用,由此以示改元新气象。宋孝宗在位期间竟然留存并且使用此枚玺印,一方面说明他对宋高宗养育栽培的感恩之心,先皇故物仍然留用,恋旧之情溢于言表;一方面说明,他对于宋高宗时期老臣的眷顾与照拂,“御书之宝”玺印使用的是先皇故物,书写者是新皇帝,以示对两朝重臣告老还乡的不舍之情。由于史书记载说,范成大虽然是宋孝宗时期升任参知政事,但是由于和宋孝宗政见不一,很快就被迫下野,不久告老还乡,此处使用宋高宗的玺印,或许也是一种暗示。 宋孝宗与宋高宗之间的微妙关系,宋孝宗侍奉宋高宗的良苦用心、虔诚内心都在一个庙号“孝”中得到体现。他赐给大臣范成大的“石湖”二字钤盖先皇玺印,更是一种委婉表达。

宋高宗虽然标榜上追魏晋风度,学习二王书法,实则法度森严,谨小慎微,书法作品创新不足,守成有余。宋孝宗在宋高宗羽翼之下,不敢越雷池一步,遑论有所超越。这些历史早已灰飞烟灭,但是他们留下的书画作品却在今天成为稀世珍品,这方玺印既然确定为宋高宗时期器物,难免会被人认为钤印的书法作品都是宋高宗书法。这份拓片的内容以及背后的故事,告诉我们宋孝宗时期曾经使用,加之宋孝宗书法仿效宋高宗达到惟妙惟肖的地步,由此为我们判断书法作品年代和作者提供另外一种可能。

|