| 叁 学堂的学生与风纪 在对中国近代教育的考察中,学生是不能够忽视的角色,尤其是1905年科举制废除之后,新式学堂成为举国关注的热点,随之而来的是日益壮大的学生群体,对社会产生了巨大的影响。具体到浙江官立法政学堂,其在清末数年中共招收了一千多名学生,这些学生的背景各不相同,在学堂内的活动也非如一般印象的新式学生,而是呈现较为复杂的面貌。 (一)学生的身份和地域特征 浙江官立法政学堂初开办时学生数量定额为200人,分为官班和绅班两班。官班120人,面向浙省官僚系统内所有的候补人员。绅班80人,面向社会大众,投考者需要得到本地官员或者士绅的保举。不过根据1907年刊印的《浙江法政同学录》,该学堂第一届学生的总数为 225人,其中81人为浙省或其他省份的候补官员,其余为绅班或随宦子弟。在所有的学生中,约173人拥有附生及以上的身份,其中47人为浙省或他省的候补官员,其余的126人则为普通的举贡生员或学生。预期的学额与实际入学的学生之间存在一定的差别,绅班学生的比例超过六成,这一比例在随后几年还有所增加。 最初几年的浙江官立法政学堂,由于学生身份不同,在学堂内的地位也有差别。学生在同一个教室听课,分座次时官班在前、随宦次之、绅班学生在最后。法政学堂起初不提供餐宿,后来学堂上呈浙抚希望增加经费提供餐食,但午餐“仅官班得享此利益,而绅班则否”,堂内学生地位差别可见一斑。 社会对于法政学堂的印象也不佳,官班学生为预备官员,随宦学生为官家公子,绅班学生往往在地方上也占据一定的势力,因此初期法政学堂被外人称为“老爷学堂”,一般的学生也以“老爷”自居,彼此称“翁”而不呼名。学生在入学前就已经拥有一定的社会地位,这给学校的管理带来了难度,学生与教职员之间常常产生矛盾冲突。 学生的地域构成则另有特色。1911年的《浙江官立法政学堂全体同学录》中收录的从1907年开始招收的1318名学生中,来自外省的学生共有377人,这些人是官班学生的主体,在所有学生中的比重不足三成。外省的学生中来自江苏的最多,有116人,其次是安徽和江西,分别为61和53人,其余各省的人数均少于50人。 本省的学生则有941人,省内的学生来自浙江省下辖的11个府,其中绍兴最多,占281人,其次是台州、杭州和金华,分别为156、154和125人,其余各府都少于100人。无论从省际还是浙江省内部来看,浙江官立法政学堂的学生分布都呈现出显著的地域特征,距离办学地杭州越近的地方提供的生源越多。 值得注意的是,来自绍兴府的学生明显多于其他各地,这还是在1909年绍兴本地建立了一所法政学堂的情况下,这种情况可能来自绍兴历来的师爷传统。有清一代,绍兴师爷在全国的幕友当中占据着重要的地位,有着“无绍不成衙”的说法,清人梁章钜有言“世人每笑绍兴有三通行”,其中一个便是绍兴师爷。而师爷的工作性质决定了他们必须通晓法律,其所接受的训练可看作是清代法律教育的正科。这种传统或许是绍兴籍学生数量众多的主要原因,比如,绍兴士绅陶濬宣呈请开办绍兴法政学堂时就曾说:“吾绍士绅,素喜学律,多以佐治幕府见重。于时际此立宪时代,人人皆思研究法政,以供世用,此实绍兴特别人才之性质,尤为国家所亟应造就者也。” 官班和随宦学生的存在给这所新式学堂带来了不平等以及诸多不稳定的因素,但这是一所官立学堂所无法避免的,因为其最初的定位就是为这些人提供教育。而从地域分布来看,最值得注意的是来自绍兴地区的学生数量显著多于其他地区,从师爷到法政学堂的学生,这些绍兴士人身上蕴含着中国法律教育从传统到近代的变迁。从学生身份和地域两个方面,都可以看出浙江官立法政学堂所蕴含的浓厚的传统因素。 (二)学堂的风纪与学生运动 新式学堂的学生往往被视作进步的群体,其面貌也常是正面的,但浙江官立法政学堂的风纪并不佳。学堂开办之初便有学生吸鸦片的事情见诸报端,吸鸦片的数名学生随后被退学。《申报》还记录了1908年9月浙江官立法政学堂的一次冲突,官班学生黄某和张某等人上课时间仍然盘踞在休息室不去上课,教务长许壬催促也不理,反而对其出言不逊。他们将教务长的“拘束”二字误听成“驱逐”,因而哄闹起来引起了数十人的附和,扰乱了学堂的秩序。后他们先行向浙江巡抚告状使得学堂监督又受到了责备。在浙江巡抚增韫出面调停之后,这40余名学生仍不罢休,反而遍发传单,继续商议抵制学堂。 不仅学生素质不佳,学堂的管理也十分松散。1910年招考新生时,拟招录别科600人,一共有数千人报名,考试当中存在大面积的舞弊现象:“凡有荡子纨绔即黑籍子弟均一律雇佣枪手与考,并有临时以金钱易文字者”,除此之外,由于不提供住宿,浙江官立法政学堂周边的民居都出租给学生作为宿舍,内中“私售灯吃,密暗卖淫,甚至麻雀花湖,色色俱全”。 1909年许邓起枢调任浙江官立法政学堂监督,但他的一系列措施却引发了学生的不满。首先是大肆删改学堂的规章,其次是将自己的亲属安排为学堂的管课员,除此之外还有上课期间闯入讲堂等其他行为。他就任一个月,学生便群起反对,预备罢课。许邓起枢得知学生预备群起反对他的消息之后勃然大怒,上奏巡抚请求严加惩治为首的几名学生,在教务长许壬的力劝之下才罢休。虽然十几天后浙江官立法政学堂的教务长、庶务长以及书记员等人联名登报表示之前的报道失实,但此事似乎并非空穴来风,因为这一段时间还发生了另外几起学生与学堂之间的冲突。 《神州日报》在这次风潮的前后报道了浙江官立法政学堂的另外几次校内冲突。一次是学生因为不满学堂的新规而商议停课,学生所不满的主要是两条规定,一是学堂定时开关门,学生不能自由进出,二是对学生请假问题有了明确的规定,官班学生因公差每学期请假不得超过一半课时,另外对修墓假、期服假、婚娶假、病假做了具体的时间限定,规定病假必须得有学堂派人员验明方得准假。上述两条规定都是对学堂的管理进行规范化的措施,但仍然遭到了学生的大规模反对,可见学生与管理人员之间矛盾之深。 另一起冲突则是在学生与校役之间爆发,起因是在一官班学生与学堂监督许邓起枢的轿班人员在就餐时产生肢体冲突。许邓起枢来后安抚了学生,使得冲突暂时平息。后二人的冲突被浙江巡抚所闻,遂向监督许邓起枢询问,许邓起枢为了平息事端,与学生谈话,威逼涉事学生改口是自己先动手。其他学生得知后又群情激愤,教务长许工来安抚才未再起冲突。此事件中许邓起枢以权威压服学生,与前述《申报》中报道的事件十分类似。 由上述的例子可以看出,浙江官立法政学堂学风难称良好,而且这种不佳表现在从上到下的各个方面,学堂的管理较为混乱,学生与教员及管理人员几成仇敌。由于学堂性质为官立,监督由官员充任,面对无官无职的学生习惯用压制手段。而学生中也有大量候补官员,虽然没有正式的官职,但他们大多拥有功名,且年龄较大,与普通的学生相比,十分难以管教,学堂的冲突也大多发生在这些官班学生的身上。 虽然学堂的风纪不佳,但在涉及时政大局的事情上,浙江官立法政学堂的师生仍然表现出团结斗争的一面。1907年,浙江保路运动发展出“集股拒款风潮”,官、绅、商、学界以及军界、僧教育会、劳动界、宗教界等都参与进来。浙江官立法政学堂在这场运动中也贡献了自己的力量,学堂的师生于10月25日召开拒款会,教员高君朔在会上发言:

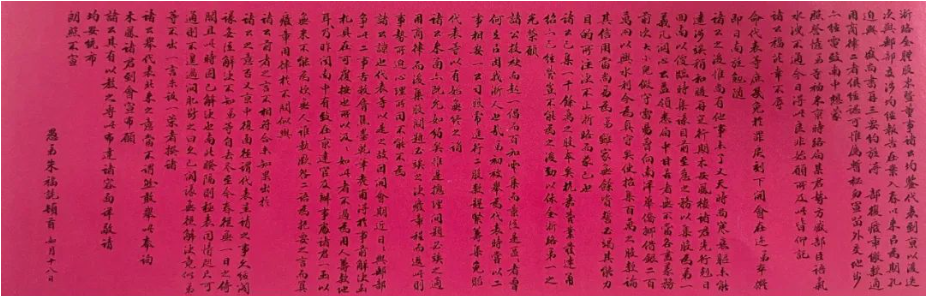

愤激之言,在旧日尚能耸动政府,而于今日观之,已等为老生常谈,彼专制手段,持之甚坚,断非一纸空言所能救济,惟际此倒悬之势,急不暇择,万不得已而出此下乘之策。宜一面电知邮传部以积极的陈述浙路关系利害,人心解散,大局堪危,请其以死力争,以符立宪名义一面电致外部,斥其越俎干涉。盖苏杭甬旧约久已失效,此举乃出诸道德关系,操纵由我,废除由我,于条约上毫不受如何之影响,于国际上更不生其他之疑问,反复诘驳,预杜其引寇入室,以外交大题目为异日恫吓士民之地,然后联合各学,恳浙抚据情入奏,为民请命。 在拒款会后,浙江官立法政学堂分别向邮传部和都察院致电,还向军机大臣张之洞上书,请求他们能为浙江人民主持公道。

▲京官朱福诜为进京入奏,请求撤废中英苏杭甬铁路条约章程交涉成功致全体股东及董事函 浙江官立法政学堂的校风呈现出复杂的面向,学生的素质并不高,学校的管理也难称良好,但该校的师生在浙路风潮中又表现出了进步的一面。面对这一矛盾,一方面可以从不同的群体来理解,破坏学校秩序的师生与参与保路运动的主力并非一群人,即便身处同一所学堂,师生也很难铁板一块。但据当时的报纸,浙江官立法政学堂参加拒款会的有二百余人,说明学堂大部分师生都参与了这场运动。这提醒我们应该将学堂内外分开看待,作为一所新成立的且包含着许多传统因素的学堂,浙江官立法政学堂内部存在着诸多问题。但同时,在清末民族矛盾日益尖锐的社会环境下,日益壮大的学生群体对于社会公共事务的关注和参与程度也不断提升,即便如法政学堂这样为维护清政府统治而创办的学堂,其学生也加入到对抗帝国主义的斗争当中。 肆 结语 浙江官立法政学堂在民国之后改名为浙江公立法政专门学校,其办学历程持续至20世纪30年代,本文仅考察了其办学的起始,从中可以窥见晚清法政教育发端的一些线索。对于清政府来说,在全国范围内建立法政学堂主要是为了服务于新政和预备立宪,因此对官员进行培训是必要的准备。法政学堂并非完全的新事物,浙江官立法政学堂由课吏馆和洋务学堂等改建而来,其所承担的主要职能与后者相似但还是向新式教育迈了一步,并在开办之后逐步成为一所成熟的新式学堂。 教师与学生是教育最重要的两个群体,浙江官立法政学堂的教师以留日法政学生为主体,这一群体在晚清民国的政治、法律以及教育界都留下了自己的身影,虽然这一群体大多只接受了速成的法政教育,其中的大部分人学识并不深厚,但对于他们在法政教育中的地位和作用不应忽视。学生群体的来源更为复杂,官绅各色人等同处学堂之内,成为不稳定因素,学堂的管理也十分混乱,但师生在浙路风潮中却能团结一致。 身处近代法政教育的起步阶段,浙江官立法政学堂在清季的办学历程有着明显的过渡性特征,其办学的起点带有诸多的传统因素,这些因素制约着学堂的发展,但随着时间的推移,新的因素逐渐占据上风并且与传统因素相互交织,构成了特殊的面貌。

|