| 01. 法门寺地宫秘色瓷的发现 1987年,陕西扶风法门寺地宫的考古发现,第一次以实物资料向世人揭开了秘色瓷的神秘面纱。地宫中出土的一件唐咸通十五年(874)的衣物账上明确写道“瓷秘色碗七口,内二口银棱,瓷秘色盘子、叠(碟)子共六枚”,与此同时地宫中发现有十四件青釉瓷器,其中正好有13件青瓷装在一个漆盒里,且碗盘的数量与衣物账上记载的数量完全吻合,这13件青瓷就是明确的、真正的秘色瓷。此外,同时出土的还有一件青瓷八棱净瓶,尽管这件器物在衣物账上没有记录,但其应属于秘色瓷。该件八棱净瓶陈放于地宫后室第四道门内侧的门坎上,瓶内装有佛教五彩宝珠,口上置一颗大的水晶宝珠覆盖,故而这件器物是有特殊用途的,不是礼佛用的供品,所以就没有与另外作为供品的秘色瓷放在一起。

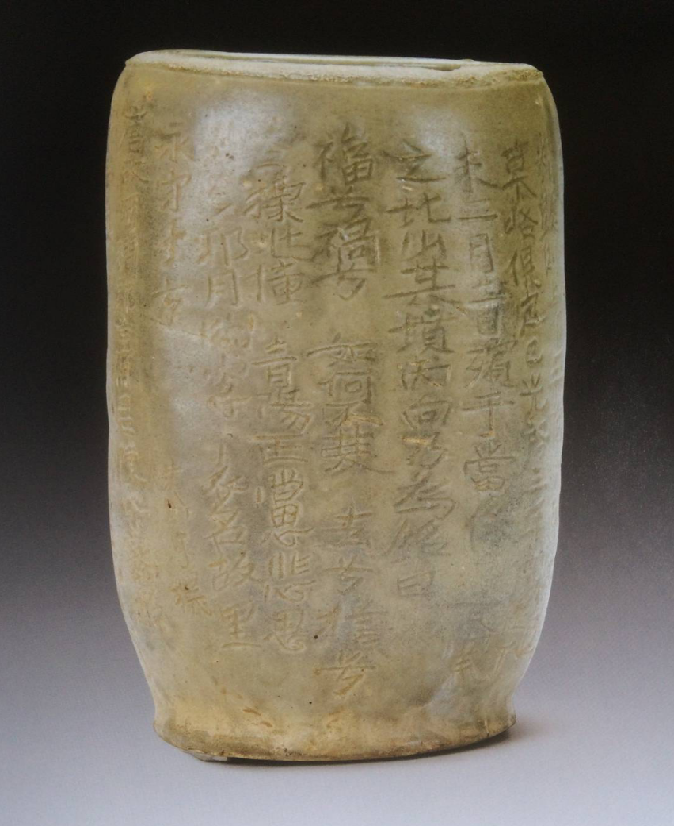

▲法门寺出土八棱瓶 法门寺地宫秘色瓷的考古发现,因为是第一次没有任何异议地确定为秘色瓷,故引起了巨大轰动,也引来了新的问题,其中一个重要问题就是秘色瓷的产地问题。尽管学界有过不同的观点,但法门寺地宫出土的秘色瓷为越窑生产是没有任何问题的。 第一,从文献记载来看,《新唐书·地理志》中明确记载的唐代为宫廷进贡瓷器的窑场有两个,一个是“邢州巨鹿郡”,我们知道那是邢窑的白瓷。另一个便是“越州会稽郡”,那是指越窑的青瓷,且越窑是当时贡青瓷的唯一一个窑场。“越州会稽郡,中都督府。土贡:宝花、花纹等罗,白编、交梭、十样花纹等绫,轻容、生縠、花纱、吴绢,丹沙,石蜜,橘,葛粉,瓷器,纸,笔。这条文献也是目前所见最早的关于越瓷上贡中央王朝的记载,据王永兴教授考证,这次土贡发生在唐长庆年间(821—824年),即所谓“长庆贡”。法门寺地宫出土秘色瓷的年代晚于此,处于越窑贡瓷的年代范围之内。 第二,从实物资料来看,文物考古工作者在对越窑中心产地——慈溪上林湖窑址进行调查时,曾于后司岙窑址中采集到八棱净瓶,器形与法门寺地宫出土品形制一致。20世纪70年代曾在上林湖发现过一件青瓷墓志罐,其上有“光启三年岁在丁未二月五日,殡于当保贡窑之北山”文字记载。从墓志罐的铭文看,上林湖地区存在一个贡窑,而以此件墓志罐出土地点为地标,“殡于当保贡窑之北山”,“贡窑”的地理位置恰与后司岙窑址位置基本一致。故而我们认为法门寺地宫出土的这批秘色瓷很大可能是后司岙窑址生产的贡品。

▲上林湖发现的青瓷墓志罐 元陶宗仪《辍耕录》卷二九《窑器》条:“宋·叶寘《坦斋笔衡》云:……今土中得者,其质浑厚,不务色泽。末俗尚靡,不贵金玉而贵铜磁,遂有秘色窑器。世言钱氏有国日,越州烧进,不得臣庶用,故云秘色。陆龟蒙诗:‘九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。’乃知唐世已有,非始于钱氏。”就是说宋人叶寘就认为 “秘色窑器”是“越州烧进”,而唐代诗人陆龟蒙直接把秘色和越器联在一起,这首诗的诗题就叫《秘色越器》。 02. 秘色瓷的烧造地点 那么生产秘色瓷的越窑窑址的具体地点到底在哪里?我们认为就是越窑的核心区域——上林湖。1989年慈溪市人民政府计划将上林湖窑址所在地的上林湖水库大坝加固加高,以增加饮用水量,如果这一计划得到实施,那国保单位上林湖越窑遗址就处于被整个淹没的危机之中。为此国家文物局要求浙江省文物考古研究所组织一支专业队伍进驻上林湖对越窑窑址进行详细考古调查,在此基础上制定保护方案,故而从1990年开始,我们开始对上林湖越窑遗址进行详细的考古调查与发掘工作。 上林湖越窑窑址总共可以分为四个窑址群,最核心部分就是上林湖窑址群,该窑址群共有117处窑址,其中有汉、三国窑址7处,南朝窑址1处,唐宋窑址109处,其中北宋中期以后的窑址少见,北宋晚期的窑址仅有零星分布。 从以上数字可以看到,从唐代开始,整个越窑窑业进入一个新兴阶段。越窑唐代开始兴盛,除了越窑制瓷技术提高等内部原因之外,外部因素对越窑的蓬勃发展也起到了有力的推动作用。 其一,安史之乱的爆发使得北方战乱,而南方经济比较稳定,安史之乱以后,北人大量南迁,整个国家的经济重心向南方转移。 其二,唐玄宗在开元二年(714年)颁布了《禁珠玉锦绣敕》:“朕欲捐金抵玉,塞本澄源。所有服御金银器物,今付有司,另铸为铤,仍别贮掌,以供军国。”金银器物是高档用品,是上层贵族的一种身份象征,金银器不让用,就需要用另一种材料来代替金银,瓷是一种非常合适的替代品,这就给瓷器生产带来一个非常好的机遇。越窑紧紧地抓住了这个难得的机遇蓬勃发展,我们也可看到此后不久越窑大量生产仿金银器的产品。 其三,唐代中期开始,《茶经》刊行,饮茶风气日盛。《茶经》将越窑产品列为第一,“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。或者以邢州处越州上,殊为不然。若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也……,瓯,越州上。口唇不卷,底卷而浅,受半升已下。越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色。”尽管是从饮茶的角度,从茶之器方面把越窑产品列为第一,但在饮茶之风从宗教界、上层,慢慢向普通大众普及的这么一刻,相当于给越窑做了一个广告,一定程度上也促进了越窑制瓷业的发展,我们也可看到在晚唐时期越窑有大量的茶具产品。 从对整个上林湖以及周边其他地区的越窑窑址进行详细调查和勘探情况来看,上林湖窑址群是越窑窑场的核心。在上林湖窑址群内部,各窑址点生产水平不一,但后司岙窑址的生产质量应该是最高的。在后司岙窑址发掘的产品中,以碗、盘、钵、盏、盒等为主,亦有执壶、瓶、罐、碟、炉、盂、枕、扁壶、八棱净瓶、圆腹净瓶、盏托等。每一种器物又有多种不同的造型,如碗有花口高圈足碗、玉璧底碗、玉环底碗等,盘有花口平底盘、花口高圈足盘等,这些器物中我们可以轻易地找到与法门寺出土秘色瓷相同的器形,如八棱瓶,还有烧制八棱瓶秘色瓷的专用的匣钵;直径达20公分的碗盘等,基本上都是满釉。

▲后司岙窑址出土八棱瓶 后司岙一带除了出土产品质量非常精致的“官”款、“官样”款等器物以外,其旁边还有一个寺院叫普济寺,《嘉泰会稽志》卷八中有记载“普济院,在县东北六十里,唐大中元年建,号上林院。大中祥符元年,改赐今额。在上林湖山西麓,俗谓之西寺。……陈康肃公为漕,案行窑所,尝来游。有诗云:山远峰峰碧,林疏叶叶红,凭栏对僧语,如在画图中。今刻石寺中。”这个寺院可能也曾参与了秘色瓷的烧制。《嘉靖余姚县志》记载“秘色瓷初出上林湖,唐宋设官监窑,寻废。”北宋赵仁济曾充“殿前承旨监越州窑务”等事实,朝廷应该设有管理机构于此。 03. 秘色瓷的涵义 关于秘色瓷涵义有多种不同的说法,归纳一下主要有三种。 其一,认为越窑的佳品就是秘色瓷。然而这个定义太过笼统,什么是佳品?佳品需要达到什么程度?宋代时出现“陶之精者曰秘色”的说法,不但定义比较宽泛,还未必一定是指越窑,所以这个标准显然是不够精确的。 其二,认为秘色瓷为一种青绿色的瓷器。其实法门寺地宫出土的秘色瓷也有略微偏黄一点的,因为瓷器在烧成中是比较复杂的,尤其在龙窑中烧成,影响瓷器釉色有许多因素,不能保证每一件器物都能达到青绿色,不过其烧造时追求的目标应该是青绿色,而目标与结果并不一定一致。还有人认为“秘”就是“碧”,秘色就是碧色,其实都不够完整。 其三,主要是根据宋代周辉《清波杂志》中提出的意见,“越上秘色器,钱氏有国日,供奉之物,不得臣下用,故曰秘色”。这里最关键的是“不得臣下用”,这是侧重于产品的性质。 上述三种主要的观点都不能说错,但单独某一种观点都不能全面概括秘色瓷的含义,如果把这三种观点结合起来考察,才能真正解读秘色瓷的内涵。 在对上林湖窑址进行调查发掘的时候,发现一种特制的匣钵即瓷质匣钵,它在瓷器烧制当中起到了非同一般的作用。用这种匣钵烧制器物时,匣钵与匣钵之间,或者是匣钵与匣钵盖之间,是用釉封接的。用这种釉刷一圈的匣钵烧制瓷器,器物釉色特别青绿。晚唐时期的越窑尽管其瓷器的烧造质量非常高,也使用了普通的匣钵,但烧成的器物,其釉色却大多偏黄。用这种在匣钵交接处刷一圈釉的工艺,烧成的时候匣钵内处在一种强还原焰状态,冷却时这一圈釉全部烧结,外边的氧气进不去,可以防止器物在冷却当中的二次氧化。这种匣钵与一般匣钵的最大不同,就是这类匣钵胎料跟器物的胎料是一致的。用与制作器物相同的胎料制作匣钵,好处就是在烧成的时候使器物和匣钵保持同步收缩。瓷器烧成时其收缩率是比较大的,一般在16%到18%,也有达20%。两种胎料一致的话,那么在烧成的时候收缩率保持一致,器物在匣钵里保持稳定。如果一个收缩率大,一个收缩率小,器物在匣钵里边就有移动,就会产生器物粘到匣钵或者倾斜,影响瓷器烧成质量。所以用瓷质匣钵的根本目的就是为了烧成高质量的产品。但其弊病也显而易见,就是成本太高。尤其是唐代晚期,其所用之瓷质匣钵又厚又大,胎泥非常细腻,除了本身瓷土质量比较高,淘洗也应该花了很多精力,其成本要比制作一件普通器物要高很多倍。而普通匣钵一般是用粗质的、硬度较大的、耐高温的耐火材料制作。另外从器物标本也可以看到,因为匣钵的胎料跟器物的胎料一致,硬度低,不耐高温,匣钵在高温下也很容易软塌。所以到五代时期,这种匣钵有所改进,其尽管还是瓷质匣钵,但胎料中已掺和有部分细沙粒,胎壁也比晚唐时期要薄,目的就是为了降低成本。

▲秘色瓷与瓷质匣钵 这种用釉封接匣钵工艺,烧成以后,器物的取出是有一定难度的。装烧时,是先把器物装进匣钵,叠上另一个匣钵或者盖上匣钵盖,再在两者的交界处刷上一圈釉,不是先在两者对口之处刷上一圈釉再合上,由于这一圈釉相对比较稀薄,所以在高温状态下,匣钵内的空气是可以从匣钵之间跑出来,烧成后匣钵与匣钵,或者匣钵与匣钵盖之间还是可以分离的。但毕竟用釉封接,冷却以后釉就凝结了,要把匣钵打开起出器物,分离匣钵时必须十分小心。这是成本高的第二个原因。 匣钵本来是可以多次使用的,但这种用釉封接的瓷质匣钵只能用一次。因为被釉粘上以后,需要把匣钵打破才能把里边的器物拿出来。另外你要保持同步收缩,已经经过高温和冷却,已然收缩过的匣钵也是不能再用了。所以本来可以多次使用的匣钵,现在只能一次性使用。这也是成本高的第三个原因。 所以,烧造一件秘色瓷,其成本比普通瓷器要高很多,故而不是一般民众所能接受的。另外,古代瓷器的烧成率是很低的。北宋余姚县令谢景初曾经到上林湖去考察瓷业生产,并用一首诗记录了当时越窑生产的情况,“作灶长如丘,取土深於堑。踏轮飞为模,覆灰色乃绀。力疲手足病,欲憩不敢暂。发窑火以坚,百栽一二占。里中售高贾,门合渐收敛。持归示北人,难得曾冈念。几用或弃朴,争乞宁有厌。鄙事圣犹能,今予乃亲觇。”就是一百件里边,他认为比较好的就一两件。一直到民国时期,龙泉宝溪乡的乡长陈佐汉,为了改进当地的瓷业生产,对窑炉进行改进。他在给浙江省实业厅的报告中还讲到“百器之中而获美满完璧者,不过区区数件耳。”也就是说一直到民国时期的瓷器生产,一百件里边比较好的也就区区数件。所以从宋代的谢景初到民国的陈佐汉,都认为瓷器的烧成率是很低的,只有百分之几,也就是百里挑一,如果是秘色瓷的话,那更是千里挑一、万里挑一了。成本很高、产量极低,产品供应皇室都不够,所以《清波杂志》里讲到“不得臣下用,故曰秘色”。 04. 秘色瓷的特征 用这种釉封瓷质匣钵特殊工艺烧造出来的产品才是真正的秘色瓷,而作为秘色瓷,它在整个制作过程中就显得与众不同,秘色瓷是有一定的范畴和标准的,而不是说烧成后因为质量高就自然上升为秘色瓷了。 在器胎上,秘色瓷胎泥明显更精细、致密,胎体的气孔和杂质均极少,虽然普通越器中也有胎质较好的产品,但总体而言,秘色瓷的胎质更加纯净细腻,胎色也更白。表明两者在胎料的选择和加工程度方面是不同的。 在器釉上,与普通越器较多施釉不及底不同,秘色瓷均施满釉,仅少部分外底垫烧部位稍作刮釉处理。施釉均匀,釉面莹润、有玉质感,釉色以天青色为主。相比之下,普通越器的釉面质量参差不齐,釉色多偏青黄。秘色瓷以造型和釉色取胜,追求的是形与色,目标是类冰似玉,基本不见胎体装饰,与普通越器中存在的刻划花、印花、镂空、堆塑等装饰技法不同。后司岙窑址出土一标本,一件秘色瓷器叠在一件普通越窑玉璧底碗上面烧造,同一温度、同一气氛下烧成,相同的条件下形成了不同的风格,说明两者应使用了不同的配方。 制作成型方面,秘色瓷与普通越器之间也存在较为明显的差异。在素坯成形阶段,无论是拉坯一次成形,还是分段制作再进行粘结,秘色瓷均制作规整,器表平整光滑,基本看不见拉坯制作时留下的旋形痕迹,应是经过了细致的修坯处理。而普通越器则稍显简单,不仅器表常留有拉坯痕迹,器形的二次加工也相对粗犷。 装烧方式上,秘色瓷以单件装烧为主,少量器物叠放于普通越器上。所以秘色瓷,仅在器物的外底或圈足上留有垫烧的泥点痕,其内底绝不会留下叠烧痕迹。普通越器则更多考虑成本的节约与窑炉空间的最大利用,以提高产量与经济效益,因而其使用的匣钵,多为可重复利用的粗陶质,许多器物内底往往留下叠烧形成的泥点间隔痕迹。 所以,晚唐五代时期秘色瓷在胎釉质量、施釉手法、制作规整度、装烧方式与用具上,都与同时期的普通越器存在显著差异,应当存在一定的操作规范与标准,这些工序环节上的差异,也指示秘色瓷是窑工有别于普通越器而专门烧制的产品。 05. 秘色瓷对后世的影响 秘色瓷的使用对象主要是宫廷,包括中原的唐王朝、五代各个王朝及吴越国纳土前的宋王朝等。这不仅仅是因为秘色瓷本身千金难求、异常珍贵,还受到越州土贡传统、吴越国安身立命之道的影响。 关于秘色瓷供御,在文献中有丰富且详细的记载,相关实物除了在法门寺地宫有明确出土外,还在唐长安城的大明宫等地区发现。 不过上述记录在册的贡御用瓷虽然质量当属上乘,但并不一定都是秘色瓷。这些瓷器名目有“金棱秘色瓷器”“秘色瓷器”“金银棱瓷器”“银涂金釦越器”“金釦瓷器”“秘色窑器”“釦金瓷器”等,其中明确有“秘色”二字且有具体数量的一般都是“二百事”“百五十事”等,数量是很少的,所以并不是人们常说的进贡万件、十几万件等。 另外就是在吴越国统治时期,吴越国王室自用。多座吴越钱氏家族墓中,都有秘色瓷的风采。 此外,在域外地区,如日本也发现了吴越秘色瓷的踪迹,主要出土于当时日本的都城——平安京。 从秘色瓷的消费形式看,无论是贡御,还是在国家外交活动中的赏赐或赠予,都带有浓烈的政治色彩。可以说,秘色瓷的政治价值远胜过其经济价值。 进入宋代,秘色瓷还与龙泉窑、耀州窑、汝窑、南宋官窑等国内窑口相关联,甚至和远在朝鲜半岛的高丽青瓷也产生了联系。 陆游《老学庵笔记》云:“耀州出青瓷器,谓之‘越器’,似以其类余姚县秘色也。”这是认为耀州窑青瓷具有和秘色瓷相似的特征,而且秘色瓷的确就是越州余姚县烧造的。赵秉文《汝瓷酒尊》诗云:“秘色创尊形,中泓贮醁醽。缩肩潜蝘蜓,蟠腹涨青宁。巧琢晴岚古,圆瑳碧玉荧。银杯犹羽化,风雨慎缄扃。”则是称汝瓷为秘色。庄绰《鸡肋编》云:“处州龙泉县多佳树……又出青瓷器,谓之‘秘色’。钱氏所贡,盖取于此。”这是将处州龙泉青瓷冠以秘色之名。蒋祈《陶记》所述:“其视真定红瓷、龙泉青秘相竞奇矣。”也将龙泉青瓷与秘色瓷归为一类。而在现今发现的龙泉窑青瓷上,确有“江南秘色”铭款,更是龙泉窑站队秘色瓷的明确例证。太平老人《袖中锦》云:“……高丽秘色……皆为天下第一,他处虽效之,终不及。”更是直接将高丽青瓷称为秘色,并盛赞其为天下第一。 另外,明人李日华在《六研斋二笔》中也提到:“南宋时,余姚有秘色瓷,粗朴而耐久,今人率以官窑目之,不能别白也。”从李日华的叙述也可看出,南宋官窑产品与秘色瓷特征是一致的,南宋官窑也可归为秘色瓷。 可以说“秘色瓷”应当已经成为一类风格相近的最高质量青瓷的代名词,这类风格相近的青瓷可被视为一个秘色瓷系统。尽管这些产品属于不同时代、不同窑口,但整体风格非常接近,皆以造型、釉色及釉质取胜,而不重装饰纹样。器物制作时均“精雕细琢”,规整端巧;釉色都追求天青或青绿色,釉质则追求所谓的玉质感,即匀净莹润或呈乳浊状,以达到“类冰似玉”的效果。秘色瓷自晚唐创烧以来便备受推崇,而后历经吴越国时期的辉煌,最终引领了青瓷尚青绿、仿玉之美的风尚,深刻影响了同时期乃至后世的青瓷生产,以及社会对青瓷器的审美选择,这一影响在越窑停烧以后仍有延续,范围不仅辐射至中国南北方窑业,甚至远抵域外的朝鲜半岛,足见其深远。 因为秘色瓷的产量很低,数量很少,供应皇室尚且不能满足的情况下,所以宋人千篇一律的发出“不得臣下用”的标准,才有了《建炎以来系年要录》 “周纲尝知梁县,烧造假秘色瓷器以事蔡攸”的记载,蔡攸得宠于徽宗,历任龙图阁学士、淮康军节度使、宣和殿大学士等要职,宣和五年(1123)领枢密院事,随即又任开府仪同三司、少保等重要职务,后改任太保,封英国公。职位高如蔡攸,却只能用一些假秘色瓷器,“不得臣下用”已经成为当时的共识。 到清代的时候,秘色瓷已基本不存于世,故乾隆皇帝才会发出“李唐越器人间无,赵宋官窑晨星稀”的感慨,这就证明秘色瓷不可能有很多,不会像今日我们经常听到我这个是秘色瓷,你那个是秘色瓷,反正稍微好一点的越窑瓷器都叫秘色瓷了,其实都不靠谱。

|