| 武林水。《汉书·地理志》载会稽郡钱唐县云:“武林山,武林水所出,东入海,行八百三十里。”关于这段文字的理解,存在着不同理解。一说武林水指河流,内又分为钱塘江说、通陵江说;一说指西湖。

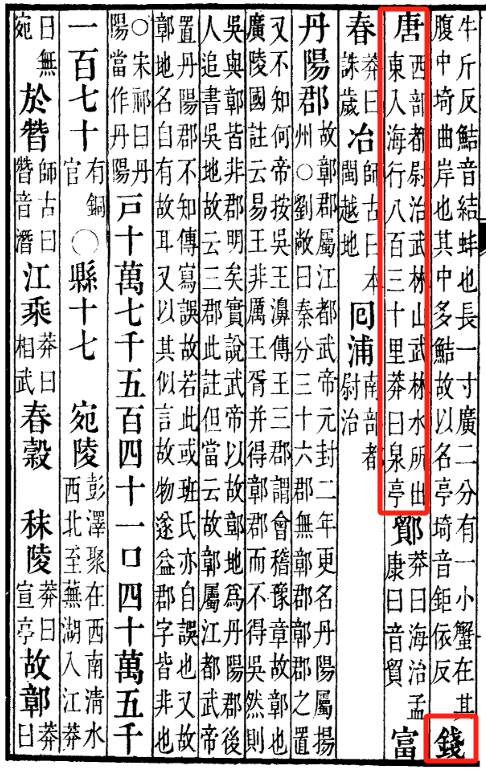

▲《汉书·地理志 》“钱唐”条 武林水的“西湖说”,如吴单信《汉书地理志补注》及钱增、徐松《新斠地理志集释》皆持这一观点。武林水从灵隐山东流,肯定是流入西湖的。但西湖本身是湖,而不是河。而且《地理志》明确说是入海的河流,所以单指西湖肯定是说不通的。当然,武林水流经西湖,恐怕是必然的。或者可以说,西湖曾经是武林水的一部分。 至于武林水指河流,是很合理的。因为明显提到了“东入海”,而且距离还挺长(八百多里)。但是,关于武林水是什么河流,又有了不同的理解。 武林水为“钱塘江说”。《水经注》在“县有武林山,武林水所出也。”之后,引阚骃云:“山出钱水,东入海。”显然,是认为武林水即钱水,钱水即钱塘江。 《水经注》又引“《吴地记》言,县惟浙江,今无此水。”显然是排除了钱塘江之外还存在另外一条别的“武林水”的存在。言下之意,也是支持武林水即钱塘江(浙江)。 杨守敬也在《汉书地理志补》明确指出:“武林水即钱塘,入海不及二百里。《志》云行八百里者,即浙江而言也。”杨守敬之说的合理之处,显然是牢牢抓住了“八百三十里”这个数据。从杭州(钱塘)开始计算,到入海的距离,无论如何也不可能达八百里之远。按今天的测量,钱塘江588公里,即使按衢江为源头,也有522公里,都超过了一千里,倒是与“八百三十里”之数相去不远。这是钱塘江说最有力的一点。但是此说有一个很大的漏洞,就是这里明显指出,武林水是出自“武林山”的。武林山当指灵隐山。就算不是灵隐山,也必定是在钱唐县境内。而钱塘江的源头,肯定不在钱唐县。对此《汉书·地理志》也是很清楚的,因为明确指出了出浙江“水出丹阳黟县南蛮中”。 当然,也有很多人怀疑《汉书·地理志》的“八百三十里”是错简。对此,赵一清折中了看法,认为“武林水既入于江,则是合江流而东入于海,推本源流,所行恰有此数,亦非孟坚误记也。”他的意思是说,武林水固然是源出武林山,但很快就汇入了钱塘江中,所以,这里的八百三十里指的正是整条钱塘江的长度,不单指从武林山到入海的距离。可备一说。 武林水是早期运河。武林水乃“通陵江说”,出自谭其骧主编的《中国历史地图集》第二册秦汉卷的“扬州刺史部”图中,明地标识出“武林水”,所绘的河流走向,基本上依照上塘河,但与后来的上塘河不同的在于,过了今“长安镇”之后,没有往北,而是继续往东,最终在海盐境内入杭州湾。因为谭图没有相应的文字解说,所以不知道该图中的“武林水”有何依据?在此,试图为这条“武林水”寻找一些文献依据。

▲《中国历史地图集》第二册秦汉卷“扬州刺史部” 武林水可以分为三段:第一段是头,可称为“钱唐段”。从武林山(即灵隐山)发源,往东流,经过今天的西湖,转向北流,进入到下湖(即杭州城北的泛洋湖一带);第二段是身,可称为“塘河段”。大致相当于上塘河和洛塘河。第三段是尾,可称为“谷水段”。武林水至今硖石镇一带,与古谷水相合,从澉浦入海。 这条武林水,从地势上看,处于较高的位置,不易自然形成。应该是经过人工修整。实际上,这条武林水,当即与秦始皇所修的“陵水道”大致相合。 01 第一段“钱唐段” 又可细分为灵隐浦段、宝石山南麓段、下湖段。 《汉书·地理志》说得很清楚,武林水的发源地显然就是武林山。武林山,即灵隐山。在后代的文献中,多将武林山视为灵隐山。《水经注·渐江水注》也说得非常清楚:“浙江又东迳灵隐山,……山下有钱唐故县。浙江迳其南。” 根据《水经注》的书法,汇通浙江(钱唐江)的支流,也都可以称为浙江。《水经注》将钱唐县所经的多条河流,都视为浙江。应是对河流的认知与后代不同。可能是古人对于支流和干流的区别,和今人的认识并不一样。特别是古人经常认为一条河流有多源。所以,一条河流的名称,会被用在多条支流上。因为这多个源头而来的支流干流,都一体被视为同一条河流。其实,以今天的概念来看,古人的河流概念,有时候就是一个流域的概念,而不仅仅是河流干流的本身。 我们认为,《水经注》所谓的“浙江”首先是武林水,但是武林水与浙江(钱塘江)相通,故也可以称为浙江。 总之,据《水经注》的记载可以推断,当时灵隐山脚下确实存在着一段“河流”,从灵隐山发源,通往东面。最后与钱唐江相通。 首先,第一段,是从灵隐流往西湖的这段,可称为灵隐浦。 这段河流是古代武林水的发源段,而后代称其为“金沙涧”。不过,在《淳祐志》在“武林泉”条下引顾夷吾《山川记》云:“自南徂东,临浙江一派,谓之灵隐浦。”可能灵隐浦是更早期的名称。故以灵隐浦称之。 灵隐浦(金沙涧)这段河流,因为汇聚了灵隐山一带众多山地的水流,形成了较宽的河道,历史上长期可以通航,直到宋代,舟楫还可直达灵隐。两汉六朝时期,必是一条重要通道。 第二段,“河流”沿宝石山南麓东流,再从东北折向北。可称为“宝石南麓段”。 可以注意到,金沙涧是在今西湖的西北方位流入的。若两汉六朝时期,西湖可能还处于沼泽化状态的话,那么,顺着流向往东,必然会沿着北山山麓,形成一条水流。而就西湖一带的地势而言,东北方向最低,显然是最佳的流向。至今仍有古新河,成为西湖外泄的主要出口。 在关于白堤的研究中,很多人都指出,从西泠桥到断桥一带,历史上存在着一股急流,这是白堤自然形成的一个主要动力来源。可以推想,这股急流,或者就是早期的武林水的主干道。宋代的吴箕《常谈》: 《十三州记》云:钱湖阔十二丈,周回三十里,在钱唐县西南十里。灵隐寺正坐其山,寺之东西溪二水源,东曰龙源,横过寺前,即龙溪是也。冷泉亭在其上。西曰泉源,其流洪大,奔迅激越,下山二里八十步,过横坑桥,入于钱湖。盖钱源之聚滀也。 这里的所谓“钱湖阔十二丈”,如果以今天的西湖(钱湖当即钱唐湖)去想象,就十分不好理解。但如果将“钱湖”的一部分理解为河流,那么阔十二丈就很好理解了。 《十三州记》有两书,一是北魏阚骃所著,又称《十三州志》,但记载的主要是北方十六国的地理情况。一是晋人黄恭所著,又称《十四州记》,乃是东汉至晋的全国总志。则此处所引《十三州记》可能就是黄恭所著之作,反映的正是汉晋阶段的钱湖面貌。十分值得重视。 不过,据《云麓漫钞》记载:“张君房辩论钱唐,引《十三州记》曰:杭州武林山高九十二丈,周围三十里。”则这段话的来源有很大差异。“钱湖阔十二丈”或者误抄?留此存疑。 阙维民认为,在秦汉时期,运河路线是沿着西湖的岸线行进。从吴山开始,沿着南岸、西岸、北岸这样的C型路线前行。且不论南岸、西岸。如果说早期的西湖北岸线存在着一条航道,应该是合理的。 在西湖东北的宝石山东麓位置,有所谓的“秦皇揽船石”。《咸淳志》引陆羽《武林山记》云:“自钱塘门至秦王缆船石,欲呼西石头。”从地势位置上看,所谓揽船石所在未免太高,离湖面太远。故颇有人质疑其真实性。但从秦汉时期的航道来看,秦皇揽船石的位置,恰扼于水道旁。所以,这个传说或者包含了历史的真实性信息。 “宝石南麓段”流经今西湖北部岸线,似乎应该称为西湖段。但考虑到两汉六朝时期,西湖可能还处于沼泽化状态,湖面未必有如今日这样宽阔。换而言之,河道与湖面,可能是有区隔的。故本文暂定名为“宝石南麓段”。 第三,武林水流经下湖。可称为“下湖段”。 下湖,即从今西湖往北的一片水域。“下湖”一名,首先出现在白居易的《钱塘湖石记》中,乃是指西湖的下游水域(而西湖相应地被称为“上湖”)。下湖的范围,从宋代的文献中,基本上是形成了一个环状的河流(有部分较为宽广的湖面),大致是今保俶路、体育场路、古新河这一圈。 但在唐代甚至更早的两汉六朝时期,下湖的范围当是更广,更可能形成湖面形态。当包括松木场,甚至可能直达杭州城北的泛洋湖一带。在宋代的《咸淳临安志》的《西湖图》《浙江图》中都可以看到有一个面积很广的“松毛场”,直接连通了运河。可知,宋代的松毛场,与唐代的下湖有密切关系。 不过,两汉六朝时期的下湖,应该不包括保俶路这一条河道。这条水道,应该是李泌开凿了石函闸而新开辟的。在两汉六朝时期,恐怕并不存在。所以,当时的水流路线,当是沿着古新河一线北流,在今武林门及以北一带,形成广泛的湖泊、湿地区域。 还有一个重要的关节,武林水当在下湖这段,与钱塘江相通。据《水经注》的“浙江”书法,我们可以推断,武林水是与浙江相通的。 《咸淳志》“秦王缆船石”条: 旧传西湖本通海,东至沙河塘,向南一岸皆大江也。故始皇缆舟于此。 汇通之处,当不在西湖,而更可能是在下湖。第一个理由就是,泛洋湖古代是通海的。钟毓龙在《说杭州》中提到:“泛洋之名,即可见昔时之通海矣。明正德间,居民于泛洋湖畔,掘得航海大船之遗蜕,其制古朴,尤为通海之证。”而且,泛洋湖一直与东河、贴沙河等水域相通,而这些河流在两汉六朝时期都还是钱塘江河道;在泛洋湖北面,还有过唐代所建的“潮王庙”,奉祀石瑰。第二个理由是,早期历史上,东苕溪河道曾经东流汇入钱塘江的(故《水经注》提到东苕溪也称浙江),今日的余杭塘河在江涨桥汇入下塘河,则在两汉六朝时期,东苕溪汇入钱塘江之口,当也在城北的下塘河、泛洋湖一带。 02 第二段“塘河段” 塘河段则可细分为上塘河段、洛塘河段。因为都是塘河,故称塘河段。这一名称,也反映了一个事实,这段河道是人工运河。 一、上塘河段。从钱唐北部开始,到长安镇。 武林水从钱唐北部一直往北,经过临平山南麓,转而向东,达到今海宁长安镇。这段河道,即大运河的一部分。也即秦始皇所修“通陵道”的一部分。 这段河流中,有两个重要节点,在《水经注》中有记载。一是诏息湖,一是临平湖。 二、洛塘河段。从长安镇到今硖石镇。 武林水至长安镇之后,并不是如运河一样往北走,而是继续往东,沿着今洛塘河一线,直达今硖石镇。这是秦始皇所修的通陵道线路。而从长安镇到硖石镇,今有水道称“洛塘河”,《咸淳临安志》有载:“洛塘在县北,长四十里。”洛塘河上通长水塘河,正是秦始皇所修之“通陵道”。笔者另有文辨析通陵道,此处不赘。 03 第三段“谷水段” “谷水段”,应该是利用了自然河道——早期的谷水。 谷水一名,在《水经注》卷29中有不少记载:“谷水出吴小湖,迳由卷县故城下。……因目长水城水曰谷水也。”“于县出为澉浦,以通巨海。”可知,谷水是从太湖往东南流,最后入海的河道。魏嵩山等学者认为这是太湖入海的通道三江之一的东江。 谷水河段的中间一段,即从嘉兴县城到硖石镇这段,又名“长水塘”(即《水经注》所说的“长水城水”)。换而言之,长水塘就是谷水的一段。可知谷水也是经过硖石镇的。 谷水到了硖石镇之后,有连接洛河塘是往西南方向,也有往东南方向的,即最后在澉浦入海的一段。而这段早期的谷水旧河道,很可能成为了武林水最后入海的一段河道。 这段河道,在郦道元时代恐怕还是继续保留了武林水的旧貌。 04 武林水和通陵道的关系 总之,武林水从武林山发源,经过了钱唐段、塘河段、谷水段,最终在澉浦入海。这是谭图中所描绘的武林水的路线的一个解读。 可以发现,武林水与秦始皇修的通陵道高度吻合(笔者认为通陵道的路线,是从钱唐县到由拳县,所走路线是上塘河、洛塘河、长水塘一线),可以说,武林水=通陵道+谷水的组合。 按照这个理解,武林水其实主要是一条人工河道(当然很多是在原有水体基础上修筑的)。那为什么要在《汉书·地理志》中特别标注这样一条运河性质的武林水呢?这大概是因为,武林水是当时国家重要的交通线路。正如秦始皇所修通陵道,就是遍布全国的驰道的一部分,是沟通各个地方统治据点(郡治、县治所在)的网络。而且,这个交通网络,到了汉代的时候,依然发挥着重要的功能。所以值得在《地理志》中特加表述。 当然,武林水的“通陵江说”,和“钱塘江说”一样会遇到的问题是,从钱唐县到澉浦的距离,也远不到八百三十里。当然,通陵江+谷水,经途更加曲折,路线更长,倒是比钱塘江说更合适一点吧。

|