| 东汉以降,这漫长的筑塘御潮史 我们眼下无法确切统计出钱塘江古海塘实际究竟有多长,但从史料记载可以看出,东汉以降,至少自吴越王钱镠开始,直到清朝乾隆年间,漫长的筑塘御潮都是以举国之力通盘考虑的大事。 试图走通杭州段古海塘全程的起因,是运河二通道的开挖撞上了古海塘,再度引发考古界和政府的热切关注和高度重视,进而引发媒体和社会大众的热议。  ▲二通道施工撞上古海塘 ▲二通道施工撞上古海塘

所谓“运河二通道”,是指沟通京杭大运河与钱塘江的两条三级航道:一通道从临平区塘栖邵家坝通往上城区三堡船闸,沟通钱塘江,系升级改造;二通道则是新辟航道,从京杭大运河临平区运河街道东北角东新村与桐乡市大麻镇湘漾村交界处切口,一路向南,沿杭州与嘉兴两地的边界带,穿320国道、沪杭高铁等交通线路,通往杭州市上城区八堡船闸,沟通钱塘江。“二通道”全长26.4千米,其中临平区境内15.3千米,穿越运河、东湖、临平、南苑、乔司五个街道。 回头想,南北纵向开挖的二通道工程撞上东西横亘的古海塘是必然的,只不过当年的“横亘”历经沧海桑田,大部分早已隐没于地下,撞上了,发掘了,再次袒露在世人面前,才让人们大吃一惊,顿成“网红”。 眼下,临平段古海塘早已退居二线成为文物。当运河二通道撞上古海塘,临平区政府决议建设海塘遗址文化公园,与区境北部在建的以塘栖为核心的大运河国家文化公园遥相呼应,再一次将临平区境内自古以来水利工程建设的各大成果提到了前所未有的高度。在我看来,一个古海塘,足以成为临平文化的压舱石。 御潮古海塘,捍海世无双 说到钱塘江古海塘,必说钱塘江涌潮。 “八月十八潮,壮观天下无”,无数文人墨客为之折腰,留下了数不胜数的名篇佳句。钱塘江涌潮与南美洲亚马逊涌潮和南亚恒河涌潮称“世界三大涌潮”,我们自当引以为豪。 “之江”之“之”并非天然形成,自2500年前钱塘江涌潮形成开始,在渐成规律的每天两潮的狂轰滥炸之下,钱塘江主槽一直摇摆不定,时而南迁,时而北侵,几乎每时每刻都在发生着变化。历史上最大的变迁发生在明清之际,史称“三亹变迁”(亹同“门”,以下统一用“门”),这在位于九堡的杭州海塘遗址博物馆内可以看到相应的模拟影像。 在走通杭州古海塘全程的日子里,我一直在跟朋友们强调一点,假如没有这一条古海塘,也许就不可能有今天杭州城市的模样。 如今杭城的基本轮廓,是五代吴越国定都杭州后,以举国之力筑塘捍海才得以稳固下来的。钱镠嫌杭州太小,一再扩城,头号敌人就是潮患。为对付潮患,终于发明了“竹笼石塘”。因为竹材会腐烂,寿命也不会太长,吴越国的“竹笼石塘”同样逃脱不了屡建屡坍的命运。 “为报龙神并水府,钱塘且借作钱城。”我们从钱镠的《筑塘》诗可以感受其愿望深切。钱镠坚定不移地实施保境安民策略,吴越国得以日益繁荣,中国的经济重心随之逐步转移到南方,出现了“天下大计,仰于东南”的局面,“辇越而衣,漕吴而食”,民间流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。钱塘江口两岸政治、经济、文化得以空前发展,这也为南宋偏安江南奠定了厚实的基础。 钱镠筑塘捍海的影响惠及元明清诸代,与钱塘江潮患抗争的伟大筑塘工程也一代代传承了下来。而杭州城也在这样的抗争中与潮为谋,不断扩张,不断发展。 有一部分杭海路 就直接叠压在古海塘之上 我是沿着杭海路往东寻找的,因为在儿时模糊的记忆中,杭海路基本等同于古海塘。 杭海路为什么如此蜿蜒?路基为什么筑得那么高? 清朝古海塘沿着当时的钱塘江岸线建设,民国时,杭海路沿着清朝古海塘建设。因此岸线有多蜿蜒,古海塘与杭海路同样就有多蜿蜒。有一部分杭海路干脆就直接叠压在古海塘之上。 杭海路筑得高高的,这是因为杭海路除了解决交通运输问题之外,还承担了抗击钱塘江大潮的重任,是守护百姓生命和财产的最后一道防线。 作为抗日战争前建成的我国第一条跨省市国家干线公路,也是当年杭州到上海唯一的公路,有着诸多神话般的故事和传说,足以写成一部大书。一路往东,行至南苑街道钱塘社区东侧,右转下拐往南不足一里,便撞见了杭州与嘉兴的界碑,界碑正好立在古海塘塘基上,这里正是杭州段古海塘的东至点。 界碑往东是海宁许村翁家埠,这里有一条狭长且杂乱、破败的小街,街名就叫“古海塘”。往西便是临平区。阳光洒落在熟悉而又陌生的古海塘塘面,视野超一千米,空气中氤氲着浓郁的悠远气息。 古海塘路面用1.5米长的石条整齐铺排,条石之间规律地嵌有“夹头”——沙漏形的铁制榫头。沙漏形榫头,别称“银锭榫”,因形似银锭而得名,又因形似蝴蝶而被称为蝴蝶榫,作用类似木建筑里的榫卯结构。可惜这些榫头大都被撬走了,常能见到两块石条拼接处有两个被挖空的凹槽,充塞着泥巴和污物。 这就是传说中由明朝黄光升首创,在清朝发扬光大的“鱼鳞大石塘”了。 钢筋混凝土大塘出现之前 最牢固、“最有文化内涵”的石塘 东汉以降,近2000年来,钱塘江两岸人民从未停止修堤筑塘,从最初御潮力极低的土塘,发展为土石塘、竹笼石塘、柴塘、鱼鳞大石塘,建筑结构亦日臻完善。在现代钢筋混凝土大塘出现之前,鱼鳞大石塘是最牢固,也是“最有文化内涵”的。 我所走通的杭州古海塘,特别是临平区境内原汁原味保存下来的部分,包括乔司监狱月牙湖海塘,乔司吴家村牛角自然村辖地运河二通道发掘出来的那一段,乔司胜稼村红星嘉园对面、杭海路1309号九乔饭店背后那一段,“中国算力小镇”丰收湖边上那一段,都属于鱼鳞大石塘。 杭州海塘遗址博物馆介绍说,鱼鳞大石塘修建于明清时期,那是比较笼统的说法,其实民间说法“乾隆皇帝造的”没错。 在历朝历代大小帝王中,爱新觉罗·弘历的故事充满了传奇色彩,而若说与钱塘江海塘结缘之深、对海塘建设的重视程度之高,恐怕只有与之相隔千年的钱镠能与其相比。我们从爱新觉罗·弘历留于世间的25首海塘诗,也可窥其对海塘的重视之心。乾隆四十九年(1784),他用情最深的一年,这一年他写了8首海塘诗。“筑塘图久计,射弩罢雄心”(《赋得南坍北涨》),其愿望与钱镠如出一辙。 历史记载可以明确查到,乾隆六下江南,最后一次是在乾隆四十九年。这一年,他在进一步了解并切身感受到海宁鱼鳞大石塘的优势后,即令拨库银五百万两,用于往杭城方向修建鱼鳞大石塘,直抵转塘,予限五年,陆续修筑,以期海疆永庆安恬。这从立在翁家埠元帅殿前的乾隆御碑可以得到证实。

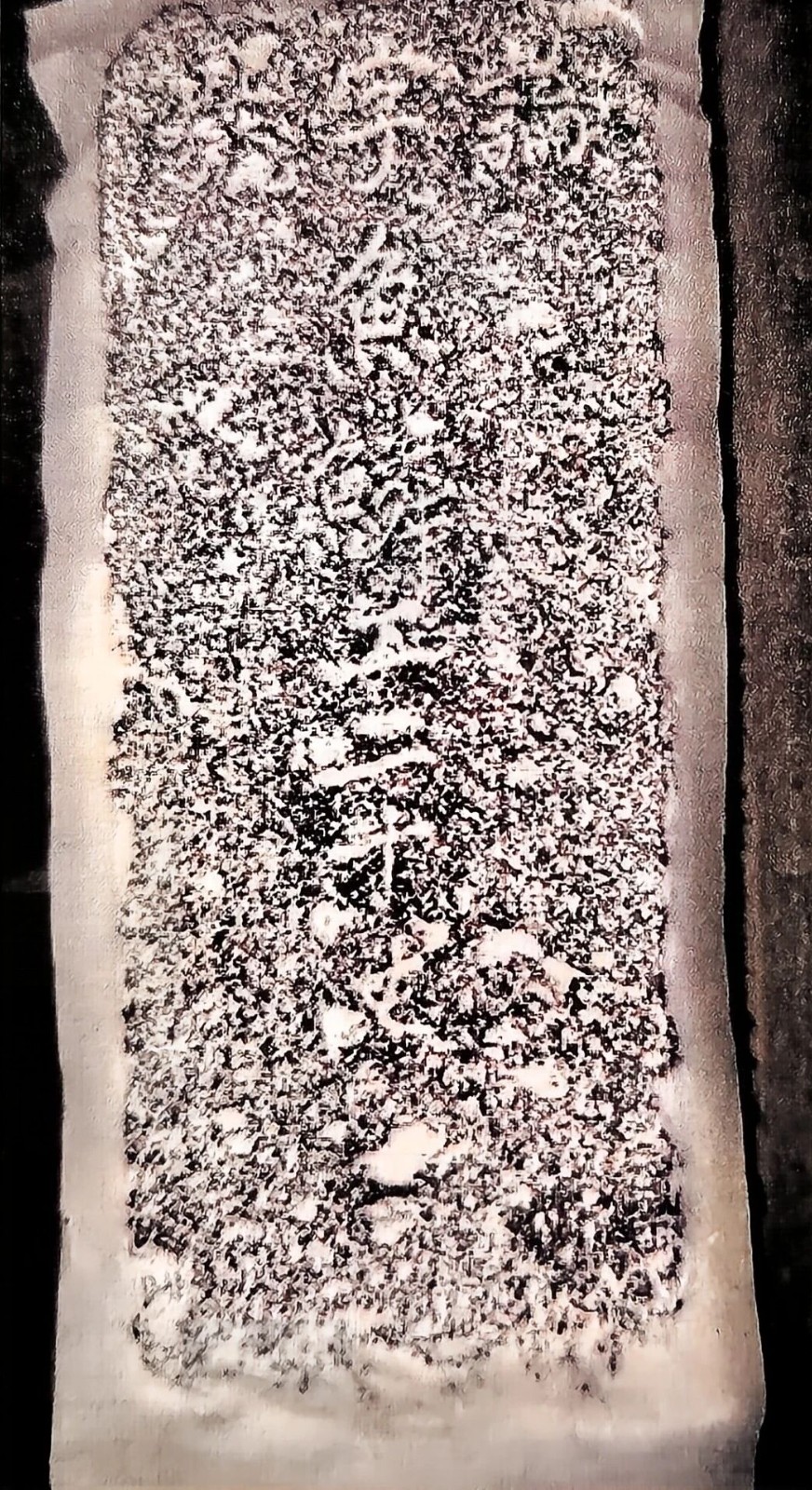

▲海宁王塘坊海塘 照此推算,临平区境内发现的鱼鳞大石塘,便是清朝鱼鳞大石塘的重要标志之一。其历史年龄当在236-240年之间。 前文所述的“铁榫头”它是海宁人俞兆岳的发明。 俞兆岳于雍正五年(1727)奉命修筑海塘,次年被擢升为通政参议,全权总理塘务,是一个清正廉洁的好官。他从木工的龙凤榫头得到启发,广招铁匠,锻打铁榫,在条石上凿出凹槽,嵌入铁榫连接固定。与此同时,他还制定形制标准,在海塘迎水面、背水面,嵌入用铁锭、铁锔、铁箫、铁笋等材料锻造的铁榫,让条石之间紧紧勾连。为了防止渗水,他提出可用茑萝捣汁和灰再掺糯米汁层层灌砌,迎水面进一步用桐油、石灰、麻绒搅拌艌缝。自此,层层叠叠,状如鱼鳞的大石塘,从明朝黄光升传递到清朝俞兆岳手里,已然完善。  ▲海塘铁榫 ▲海塘铁榫

当时我给朋友们发了一条消息:“谁会去撬走这样的榫头呢?”没想到小小一段文字,竟引发了一连串的猜想,还进一步引发了千字文字号碑和神奇图案、镇海铁牛的探寻之旅。 汉字碑相当于现代公路上的里程碑 我的同事,家住钱塘社区外姚家十五堡的来伟明、戴娜夫妇,那几日受我影响,也格外兴奋。 高高的杭海路南坡下,清粼粼的姚家河顺杭海路蜿蜒。河对岸一长溜民居,背对着姚家河。杭海路、姚家河、民居,像三条平行线,由东向西铺展,感觉颇为幽秘而神奇。几乎家家户户屋后都建有石堍,石板从古海塘下铺到水面。那时没有自来水,淘米、洗衣、洗菜都要下到屋后的石堍上去。

▲海宁王塘坊海塘 来伟明说,古海塘条石上刻有阿拉伯数字,听老一辈人说,以前还有汉字碑。那么,这是不是相当于现代公路上的里程碑? 钱塘江古海塘,以《千字文》为序做里程碑,确实是一个伟大的创举。 汉字碑在临平境内找不到,杭州也找不到,我便自翁家埠往东前往嘉兴,追到许村镇红旗村王塘坊。因为偏远,因为相对落后,这里的海塘尽管塘面面目不堪,塘身还是比较完整的。 不经意间,我注意到了斜阳下竹林里露出地面的两块“五字号”碑头!次日午后,当地朋友又发现了“此字号”和“及字号”两对。 我找到的只露了个头的那对“五字号”也是成对组合。

▲两块“五字号”碑头 后来又发现了一对完整的“论字号”碑,一块上面写着“鱼鳞工二十丈”,一块写着“柴工二十丈”。“鱼鳞工二十丈”,鱼鳞工指的是鱼鳞石塘,二十丈是指两块字号碑之间的里程,大约相当于现在的66.67米。“柴工二十丈”的柴工则指柴塘。

▲“论字号”碑 很显然,这并列的两块石碑,一块是为石塘立的,另一块是为柴塘立的。 在临平运河二通道古海塘考古发掘点,你可以同时看到建于不同年代的鱼鳞石塘和柴塘,可以亲眼看到两者的区别。绝大多数人第一次看到柴塘都会感到十分震撼。 对照《千字文》计算,可知“及”为第142字、“此”为第146字、“五”为第151字。按照66.67米的间距东西向排列顺序可推算,最西边的及字号距离《干字文》首字天字号9467米,基本可以认定古海塘起点在翁家埠,不是杭州一堡,更不是转塘。因此可以进一步推断,当年“千字文”字号碑,确实是分段分级布置的。 这样布置的好处,显然是便于管理。一旦发生决堤险情或其他紧急事件,只要告知字号碑,就可迅速而准确无误地赶往处理。 “堡”的分布和建设,其情形大抵也是如此。如此推想,如今杭州有八堡、九堡,海宁也有八堡、九堡,各地都是分段独立编号的,也就不那么令人费解了。 这些图案蕴含了怎样的寓意? 钱塘江边的堡是清雍正八年(1730)起,仿黄河的河防体制所建立的营汛组织,是军队驻防的地方,其职能就是守卫海塘。据史料记载,至乾隆四十九年(1784),钱塘江北岸共设七汛九十四堡,兵力超过干人,一直保持到光绪三十四年(1908)塘制改革为止。之后,设立海塘工程总局、海塘巡警局和塘工议事会三个机构共同管理。再到后来,这些职能就交到浙江省钱塘江管理局手里。 那么,为什么后来又用堡作了地名呢?其情形估计与《千字文》字号碑的确立大体相似,堡房所在与字号碑所在原本肯定是有地名的,但那些地名范围比较广,一旦发生急情,需要多方支援,必须知道确切位置才能提供支援,不如干脆以堡为地名来得方便。 随着时间的推移,堡房附近人口增加,像杭州的七堡、九堡渐渐发展成了集镇,原属军队编制专用的堡也就被采纳作了行政地名。 来伟明后来又提及条石上还有图案,他拍到了一个小龙头,听说有个大龙头,没找到。 于是,我再次前往深度探寻,发现条石上还有其他不同内容的图案。由东往西行至天万社区段,靠姚家河一侧杂乱无章、肆意疯长的植物几乎淹没了塘顶,左侧则是下沉四五米的农田。就是在这一段中心,扒开条石上覆盖的湿漉漉的腐叶,一个至今看上去依然非常清晰的图案赫然入目,占据了半块条石。可我怎么也看不懂,这方面的知识太贫乏了。 乔司监狱陈列馆邹雨龙先生也发来一个图案,不过同样也解读不了。便发给几位专家级的朋友看,都说看上去很有意思,可惜不知怎么解读。后来是出生于乔司农场、曾在老盐仓海塘上住过三年的南京师范大学教授黄征提供了基本的解读。他说,天万社区一图,下面是香炉,上面是锁。锁,寓意锁住蛟龙,锁住波澜。邹雨龙一图,下面是香炉和蜡烛,上面是两面旗帜,表示勇士抗击潮水。古代有健儿手持红旗弄潮的记载。

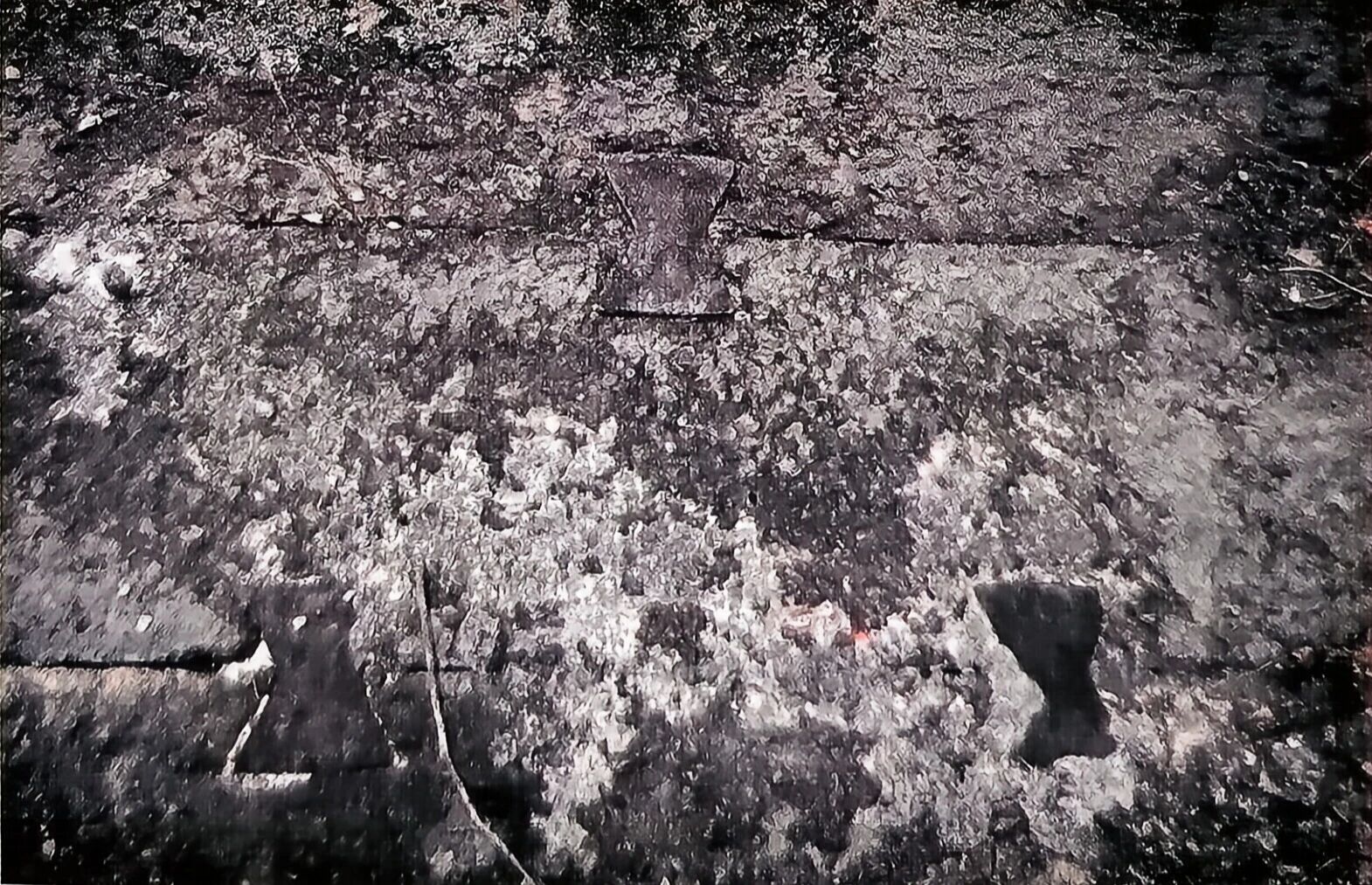

▲乔司监狱海塘 这样的解读尽管还是比较粗浅,总觉得那把锁看上去不像是锁,似乎另藏玄机,而那两面旗帜,旗上的图案各异,自然另有深意,但解意指向应该是对路的,不外乎镇海、祭祀、祈祷、弘毅之类。 那几日很多朋友得知我在探寻古海塘,消息纷至沓来。 退休老干部沈妙忠回忆说,他们小时候,乔司监狱总部段(十三堡)月牙湖边有一头大铁牛,传说是用于镇海潮的。铁牛现在去了哪里,他曾多方打听无果。 老一辈水利人周潮生先生考证,钱塘江海塘用镇海铁牛始于明万历三年(1575),明清两代先后三次共铸铁牛28座。其中乾隆年间铸10座,分置于仁和、海宁境内的海塘和塔山坝上,每座重1.5吨。抗日战争胜利后只剩3座,“文革”期间尽毁。盐官观潮景区内海塘上的两头气势雄伟的大铁牛,系1987年6月重铸,浙江海宁机床厂承铸,腰部铸有《铁牛铭》:“唯金克木蛟龙藏,唯土制水鬼蛇降。铸犀作镇奠宁铸塘,安澜永庆报圣皇。”由此可以判断是乾隆年间铁牛的仿制品。 “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”的背后,先人们用勤劳与智慧修筑的这一条海塘,给我们留下了多少弥足珍贵的物质遗产和精神财富。 以上文字,除了个别数据以2024年为着眼点加以修正,保留了发表时的原貌。 从那时开始,钱塘江古海塘的前世今生整日在大脑萦绕盘旋,我的探索之旅便一发而不可止。

|