|

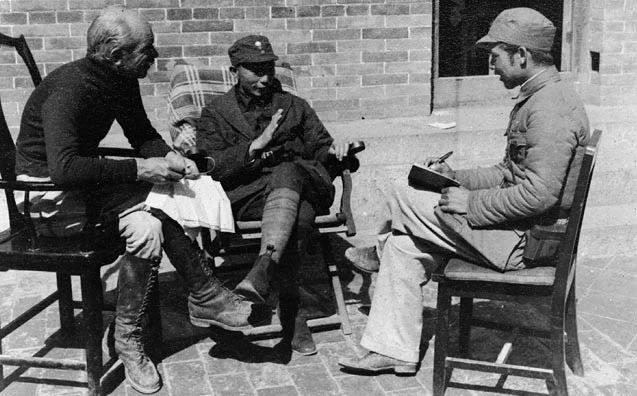

杨菁著《无问西东:抗战时期的外国友人》,江苏人民出版社2025年 抗日战争乃二十世纪中国与日本间一场全面较量之恶战,亦为第二次世界大战之重要组成部分。其时,日本乃工业化立国,军备强盛,气焰嚣张,启全面侵华之端;而中国仍一农业为主之弱国,被迫自卫反抗。两国实力悬殊,中国能否抗御日本,终获抗战胜利,实为当时国内外所共关切而忧之者。 1937年7月,毛泽东于延安窑洞会见首位至红色区域采访之西方记者埃德加·斯诺,二人促膝而谈十数次之多。毛泽东对斯诺言,对抗日战争之前途深具信念。中国人民绝不屈从于日本帝国主义,必将倾全力以应侵略者之挑战,“最后胜利必定属于中国人民。”斯诺问曰:中国于何种条件下,能战胜且消灭日本帝国主义?毛泽东答曰: 要有三个条件:第一是中国抗日统一战线的完成;第二是国际抗日统一战线的完成;第三是日本国内人民和日本殖民地人民的革命运动的兴起。就中国人民的立场来说,三个条件中,中国人民的大联合是主要的。(《和美国记者斯诺的谈话(1936年7月、9月)》,《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年,第401页。) 此段对话精妙之处,在于斯时中国抗日战争尚处局部抗战之阶段,国共内战未歇,外国对中国抗战之支持几近于无,而毛泽东所言抗战胜利之三个条件,彼时皆未具备焉。然偏居西北,竟大胆预言抗战终局为“日本必败,中国必胜”。此非妄言,乃毛泽东审时度势,内察中国之情,较中日之力,外观国际政治格局,深思熟虑所出之判断也。其后八年抗日战争之进程,足证毛泽东所预言之不谬。在日本强而中国弱之势下,得世界各国人民之支持,建国际抗日统一战线,此乃中国抗战胜利之要件之一也。

美军在华“飞虎队”

然于中国局部抗战之时,欧美各国政府虑及自身利益,无一敢公开援华抗日。毛泽东以为,日本侵华既扩,必将与各国在华利益冲突日烈,“日本帝国主义不仅是中国的敌人,同时也是要求和平的世界各国人民的敌人,特别是和太平洋有利害关系的各国即美、英、法、苏等国的人民的敌人。”(《和美国记者斯诺的谈话(1936年7月、9月)》,《毛泽东文集》第1卷,第390页。)毛泽东遂呼吁各国政府与人民团结起来,组国际抗日统一战线,此乃中国国内抗日民族统一战线之扩大与延伸。 1937年日本全面侵华,二战东方主战场开启。苏联最先感受日本威胁,有军事援华,遣顾问,派志愿飞行队参战之举。受日本侵华利益大损之英美诸国受困于欧洲局势紧张,仍力避与日冲突,未敢公开援华,中国抗战局面艰维。毛泽东于1939年呼吁:“如果中国战败,英、美等国将不能安枕”,援助中国即援助他们自己。“任何国家欲置身事外是不可能的”。(《抗战与外援的关系——<论持久战>英译本序言》(1939年1月12日),《毛泽东外交文选》,中央文献出版社1994年,第19页。)蒋介石亦深知抗日亟需国际支持,“制倭之道,在我以毅力与信心坚持到底,即坚忍不拔之志,取得最后胜利;在外则望英美联合激起国际干涉,使敌独霸东亚与克服中国之野心丧失是也。”(蒋介石日记》(1938年11月11日),美国斯坦福大学胡佛研究所藏手稿影印件)他竭尽全力争取外援。及至1941年12月日本偷袭珍珠港,英美幻想瞬间破灭,对日宣战,重新审视中国战场之重要,中美英苏等共结反法西斯同盟,中国待望已久之国际抗日统一战线告成,中国抗日局面大改,胜利曙光显现,军民士气大振,为反法西斯战争胜利作重要贡献。 国人争取外国援助的另一路径系“民间外交”,当局专设国际宣传处,传达中国抗战声音于四方。与诸邦政府有别,众多对华友好之外国人,共情中国人民之遭遇,憎恶日本之侵略,决然弃逸安之生活,赴战火纷飞之中国,助中国人民之抗战大业,献重要之功,或有舍生取义于中国战场之英烈。外国友人在华义举,领先于各国政府,促进世人觉醒,是国际反法西斯统一战线之先声。

开罗会议三巨头 习近平总书记有言:抗日战争之胜利乃中国人民与反法西斯同盟诸国人民并肩作战之丰功伟绩。“中国人民永远不会忘记,世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争给予的宝贵援助和支持。”(《在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的讲话》,《党建》2020年第9期,第6页)依史实观之,倘无国际反法西斯统一战线形成,中国之抗战胜利之时间与方式,当会以不同方式呈现。研究中国抗战史,弘扬抗战精神,讲好中国故事,当亦善述国际友人援华抗日之故事。 杨菁教授之《抗战时期外国友人》乃研究国际友人与抗日战争之学术佳作,系此课题最新成果。此书于前人研究基石之上,以独特视角、丰富史料展现特殊历史时期外国友人与中国人民并肩抗法西斯之壮丽图景。 全书依外国友人参与、支持中国抗战之不同领域,分五章述之:“宣传中国抗战”“军事援助”“医疗救护”“人道救助与经济技术支持”“反战之日俘”,详述新闻记者、军事顾问、医护人员、经济技术等各界外国友人之事迹,举凡斯诺、史沫特莱、贝特兰、爱泼斯坦、谢伟思、史迪威、陈纳德、马海德、白求恩、柯棣华、艾黎、司徒雷登等著名个人,苏联援华志愿航空队、犹太裔医生、反战被俘日军官兵等群体,皆为研究与呈现对象。彼等友人来自多国,职业背景迥异,然皆以惠助中国抗日为已任,提供无私之支持与帮助。其在华生涯经历不独见证历史,亦彰显国际社会对中国抗战之广泛同情与支持。此书突破过往研究对象个体传记之局限,以系统性、群体性之研究成果,井然有序,使读者得以了解各类外国友人之贡献,获整体印象。

白求恩与聂荣臻在抗战敌后战场 此书逻辑谨严,框架明晰,于宏大历史背景中展开事件与人物之叙述,亦具微观之个性鲜明之故事与细节刻画,使历史场景鲜活立体。虽属严谨学术专著,然杨菁教授文字风格质朴兼富于感染力,以生动叙述、细腻情感描写,成功使读者置于战火纷飞之年代,同情之理解历史与人物,既感历史之沉重,亦悟人性之光辉。 在建设中国式现代化国家、实现中华民族伟大复兴奋力爬坡之当下,重温国际友人援华抗战、助我获胜之历史,尤具现实意义。杨菁教授之《抗战时期的外国友人》昭示我们:中国与世界为一体,中国固当贡献于世界,中国之发展建设亦需世界之参与助力,当与世界上爱好和平之国家携手同行,共建人类命运共同体。 正值纪念抗战暨世界反法西斯战争胜利八十周年,出版杨菁教授《抗战时期的外国友人》,兼具学术与现实意义,诚可贵也。余得先览为快,借机重温历史,抒阅读之感想,以志庆贺。

陈红民 2025年春分之日于杭州 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |