| 宗教信仰是一种特殊现象,其与民间风俗之间有着密切的联系。宗教活动一方面成为民间生活的主要内容,另一方面又在较深的层面影响到了民间的日常生活。在杭州,由于历史的原因,以及宗教与经济上的特殊关系,民国时期杭州各种宗教流行,主要有佛教、道教、基督教、天主教和伊斯兰教。 (一)佛地杭州 杭州在宋时已称作“江南佛国”。到民国时,寺庙众多,更是繁盛。 弘一法师(李叔同)在《我在西湖出家的经过》中就说到:“杭州这个地方,实堪称为佛地,因为那边寺庙之多,约有两千余所,可想见杭州佛法之盛了。”民国著名作家郁达夫在游记《玉皇山》中也感叹地说:“杭州西湖的周围,第一多若是蚊子的话,那第二多的当然可以说是寺院里的和尚尼姑等世外之人了。……你若上湖滨去散一回步,注意着试数它一数,大约平均隔五分钟总可以见到一位缁衣秃顶的佛门子弟,漫然阔步在许多摩登士女的中间…… 据1932年调查统计,杭州市共有僧尼3298人,其财产有:田,4634亩6分零7毫;地,389亩;山,3457亩6分;荡,305亩;房屋,145所,计437间;凉亭,5座;戏台,2座;楞严坛,1座。此外,尚有寺院676所,其中德孝将军庙,于民国12年(1923)办有益新小学1所。每届香汛,四方信徒来杭进香者,摩肩擦踵,川流不息。仅城隍山各庙宇,每次香汛,单锡箔灰一项收入,已达三千余元。其他香烛黄纸等费,至少亦在两三倍以上。灵隐寺全年水陆道场收入,总在五六万元以上。这是民国年间杭州佛教的鼎盛时期。此后,杭州佛教日见萧条,大多寺庵处于自生自灭、荒芜颓败之中。杭州僧尼,抗战胜利时为1873人,解放初有1647人,1952年有835人。此外,解放初杭州居士最多时有750余人,有近70人留发住庵,散居社会的居士难以计数。

▲杭州僧人 著名画家林风眠1928年曾在杭州创办国立艺术院校并任校长兼教授。他在《美术的杭州》中道出了杭州寺庙为何这么多的原因:“杭州西湖之寺观林立,正是杭州西湖比别的地方更为富于天然美的证明。”因为杭州风景好,所以杭州寺庙多。天下佛寺总是建在山水佳境处。先是风景吸引去了和尚僧人,然后他们建起的寺庙在经历许多世代之后便成了名胜古迹。 (二)道教名地 历史上杭州不仅是道教传播较早的地区,而且又是道教活动的重要地区,名山、名洞、名观比较集中。据《杭州市志·宗教》(第九卷)记载,1932年全市宫观280所;杭州解放初,1950年全市宫观仅剩下78所,其中全真派的44所,正一派(正乙派)的34所,全市有道士217人,其中道姑14人,非住庙道士60人;另外,在社会上从事吹唱的“道士”约有百余人。他们的生活来源主要靠香火、经忏,或从医及摆摊做小贩等。 民国时期,著名的道观的有:抱朴道院、福星观(玉龙道院)、黄龙洞、洞霄宫等。 (三)基督教 基督教传入杭州,始于元代至元二十一年(1284),中亚薛述思干(今乌兹别克撒马尔罕)的马薛里吉思在杭城荐桥门建大普兴寺。 基督教在华的广泛传播,是伴随着帝国主义对华不平等条约一起进入中国的。1842年《中英南京条约》签订后,浙江宁波列为通商口岸之一,允许外人经商、传教,西方传教士以宁波为入口纷至沓来杭州。清咸丰八年(1858),美国基督教北长老会差会遣人从宁波来杭开始布道。次年,英国圣公会差会传教士来杭布道。同治五年(1866),美国基督教浸礼会差会传教士来杭布道。同年,英国内地会差会传教士从沪来杭设堂传教,还派人去萧山传教。 清末民国时期,外国基督教大举进入杭州传教,建立了一批教堂。根据1950年调查,杭州基督教共有教堂28处,其中属美国差会的有12处(南北长老会1处,南长老会6处,北长会2处,浸礼会1处,基础浸礼会2处),属英国的有7处(圣公会5处,内地会2处),属加拿大的1处,属中国自定教会的8处。另据1951年5月杭州市民政局调查统计,杭城基督教共有牧师24人(其中外籍3人),传教士37人(其中外籍7人),教徒4295人。教徒分布以上城区、下城区最多,拱墅、江干、西湖3个区次之。 民国时期,萧山、余杭等地基督教势力影响较大。1950年,萧山有教堂48处,教徒12184人,外国传教士3名,本国神职人员27名,兼职传道人员109名。余杭的余杭镇、塘栖、瓶窑、良渚、蒋村、安溪等地均设有教堂。1950年时余杭有教徒约1200余人。 (四)天主教 天主教传教士来杭传教活动始于明万历三十九年(1611)五月八日。时任明代工部员外郎的李之藻,邀请意大利耶甫郭居静、法国耶稣会神甫金尼阁来杭,为其在家中举行了第一台弥撒。这天被后人称为杭州开教日。不久,曾任监察御史的杨廷筠被李之藻劝说领入教,并在武林门观巷的家中设崇拜天主的圣堂。明天启七年(1627),杨廷筠将它扩建为一座天主堂,是为杭州天主教第一座圣堂。由于李之藻、杨廷筠热心教务,许多外国传教士聚居杭州,杭城新教人数大增。

▲杭州天主教堂 清康熙到雍正期间,清政府不准传教,杭州已无神甫。此令至咸丰时解除。宣统二年(1910),天主教罗马教廷将浙江教区划分为浙东(宁波)及浙西(杭州)两个代牧区。浙西代牧区管辖杭州、嘉兴、湖州、衢州、严州等地。1924年,天主教浙西代牧区改称天主教杭州代牧区。1946年,中国天主教建立圣统区,代牧区同时改称教区,1947年杭州教区升为浙江总主教区。自1910年始,杭州总堂区范围包括杭州、余杭、临安、於潜、昌化、富阳、临平、长安、海宁、分水、建德、淳安、寿昌、遂安。杭州是浙江天主教总主教区所在地。 天主教杭州教区首任主教是法国神甫田法服(1859—1949),光绪十六年(1890)来杭,主教座堂设在杭州天主堂。自此始,杭州天主教一直是法国传教士在主持教务活动。1913年杭州天主教创办圣母无原罪小修院,1918年创立耶稣圣心修女会,1928年创办仁爱医院,1935年又创办淇园小学。日本侵略军占领杭城时期,教堂为日军占用。1938年5月,天主教杭州小修院在龙游县灵山镇天主堂复院。抗战胜利后,教会房产收回,又开始各项宗教活动。教会向上海美国救济总署领来大批在华美军剩余物资食品、旧衣裤、蚊帐、布匹等,在杭城各教堂内发放。教会还开设施诊所,为人治病。 1951年,杭州天主教有神甫17人(外籍2人)、法籍主教1人,外籍修女7人,教徒2192人。1951年1月17日,天主教杭州总主教区爱国教徒联名发表革新宣言,成立杭州市天主教自立革新筹备会,原杭州天主教本堂随即停止活动。不久,杭城天主教所属的医院、诊所、育婴堂、中小学校等慈善事业交国家接管,外国传教士也都先后回国。到1954年,杭州天主教有主教1人,天主堂3所(即下仓桥天主堂、城隍山天主堂、刀茅巷天主堂),修女会2个(仁爱会、圣心会),神甫7人,修女21人,教徒509人。 民国年间,余杭、萧山也有天主教传教活动。1915年,临平镇赭山港40号建天主教堂,四大瞻礼节由杭州总堂派神父主持弥撒。1922年,法籍神父梅占魁在塘栖镇建堂。抗战时,法籍神父高爵禄除主持临平教堂外,兼管永和、翁梅、小林等地的传道,教徒逾千人。临平教堂于1922年创办启司小学(1951年转为民办),余杭镇解放前也设有天主堂,有教徒3000余人。民国时,萧山的临浦、靖江、赫山、瓜沥、党山湾、城厢镇也建有天主堂。 (五)伊斯兰教 伊斯兰教传入中国,最初是在7世纪初叶,正值唐朝。唐太宗贞观年间(327—649),一些信奉伊斯兰教的阿拉伯和波斯人,经海路移居杭州后,建立清真寺,以满足他们宗教活动的需要。 两宋时期大批阿拉伯人前来杭州经商贸易、传教并侨居。时至元代大批西域人因官因商定居杭州。这些信仰伊斯兰教的人聚集在今清泰门内荐桥以西,羊坝头的礼拜寺(今凤凰寺),形成了一个回回居住区。因回族人多信仰伊斯兰教,所以过去中国人也将伊斯兰教称作回教、回回教、清真教。明代杭州回教已取得了与佛教、道教同等的地位。清代杭州的回教又有发展。

▲杭州凤凰寺 民国时期,杭州的回族人皆称为回回或穆斯林(教徒),在中国回教协会杭州分会和凤凰寺董事会等组织中,有商、政方面知名回族人士任职,在教内还举办公益和教育事业。 辛亥革命时,杭城回族人大约有四五百户人家,散居市区四隅,他们以杭州籍为多,也有从山东、河南、河北等地移居来杭谋生的。他们在饮食方面学有手艺,以经营本轻易销的大饼业、面食店和牛羊肉摊等小商小贩为多。但也有富豪巨商,如酱业大贾蒋苏庵(名国榜),他在西湖花港观鱼附近购置地产,建造亭台楼阁、水泥长桥,栽花养鱼,风景奇秀,名为蒋庄。 由于穆斯林的宗教习俗,杭州的穆斯林除了建立自己的清真寺以外,还建立自己的公共墓地——南园公墓,地址在清波门外聚景园,濒临西湖,墓地面积84亩。1934年,因南园墓地年久湮没而无墓碑墓址可以稽可,同时累累坟冢已无隙地可以茔葬,又在西湖玉泉灵峰,建立永安公墓,占地99亩。1955年南园公墓迁至杭州市郊的留下荆山岭,占地面积125亩,原址辟为柳浪闻莺公园。 杭州的穆斯林还广泛地在穆斯林中普及文化教育,除了进行传统的宗教教育外,还努力传授其他近代文化知识。1920年,在原凤凰寺开办的回民文化班基础上创办了穆兴小学,回汉男女学生兼收但回民子弟入学一律不收学费。初办时为初级小学,以后添办高级小学,成为完全小学。学校按照民国教育部门颁布的教育法规等实施管理和文化教育,每天仍保留一节阿文宗教课,凤凰寺内教长、阿訇分任宗教课。办学经费从凤凰寺的房产收入中固定拨支。为使穆小学的毕业生能继续升学,在1928年8月又创办了1所中学——穆兴初级中学,借银洞桥丝织会馆为校舍,兼收非穆斯林子弟入学。到1932年7月,有初中3个班,学生124人,教职员18人。 伊斯兰教育有斋节、古尔邦节和圣纪三大节日,此外还有“元旦”(伊斯兰教历纪元元旦为公历622年7月16日)、“盖德尔夜”、“登霄节”等其他节日。民国时期杭州的穆斯林,习惯过的节日是开斋节、古尔邦节以及盖德尔夜。每适节日,是凤凰寺最热闹的时光,杭城及其周边的萧山、余杭等地的穆斯林,男女老幼,熙熙攘攘齐赴凤凰寺参加团拜。 民国初年,杭州回族中有实权人士发起组织回教凤凰寺聚进会,后改为凤凰寺董事会。抗日战争开始,杭州沦陷,凤凰寺一度遭到日军骚扰,董事会解散。1948年秋,白崇禧以中国回教协会理事长的身份来杭指导,他建议成立中国回教协会杭州分会,于次年春成立。成立后,会务无进展,实际仍由凤凰董事会出面操持,董事会一直延续到1950年冬,同年11月成立了杭州凤凰寺整理委员会筹备接替了董事会。 民国时期,杭城清真寺除著名的杭州凤凰寺外,还有板儿巷东寺、五奎巷寺及郭家河头西寺等。

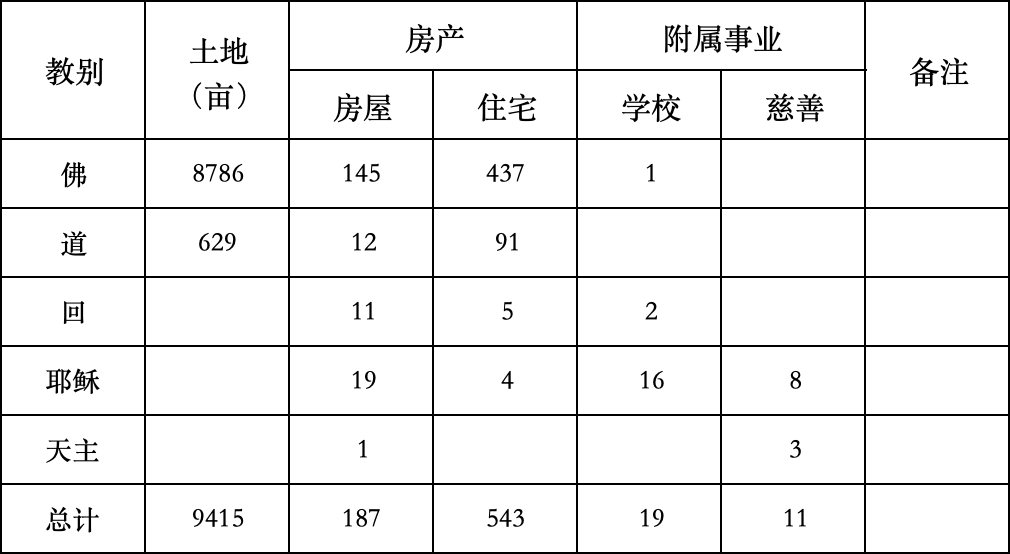

▲表1 杭州市各寺观教堂徒众统计表 (据民国21年杭州市经济市井文化教育篇)

▲表2 杭州市各寺观教堂及附属事业统计表 (据民国21年杭州市经济调查文化教育篇) 民国时期,各教在杭州均有其悠久历史,相当之地位,其中又尤以僧道范围尤大。单就僧道尼而言,在杭州市一隅,共有寺、观、庵、堂956所,人数4412人,占全市人口0.84%;土地9451亩,占全市面积2.68%。再据公安人口调查,1927年僧尼道数,3398人,1928年3826人,1929年3374人,1930年为3778人,1931年4422人,1932年5月4412人,5年之间增加一千余人。 各教在寺、观、庵、塔数,教堂数,也非常可观。就民国21年(1932)来看,杭州市面积共650方里(162.5平方千米),竟有寺院教堂986所,平均2方里便有3所,尚有房屋住宅不在其内。各教徒众8705人,占全市人口1.54%。僧道所有土地9415亩,占全市亩数2.68%。

|