| 2001年,夏美华改编自台湾著名作家琦君同名中篇小说的电视连续剧《橘子红了》,经由寇世勋、周迅、归亚蕾、黄磊合演播出后,轰动海峡两岸,使本已名扬两岸的“琦君迷”们人数大增。 然而,在“琦君迷”中间,又有多少人知道女作家与第二故乡杭州,与之江的情缘呢? 琦君(1917-2006),浙江永嘉(今属温州)人,本名潘希真,英文名Beatrice(碧黛丽丝,比阿特里斯,意思是希望快乐,琦君自己将其翻译成一个很中国化的名称叫碧川)。1949年赴台湾以后用琦君(由来自夏承焘与龙沐勋之通信往还而起)作为笔名并以之行。

▲琦君 琦君2岁和5岁时,父母先后去世,由伯父母抚养长大,视伯父母为父母。伯父潘国纲毕业于北京陆军大学,后为浙江陆军第一师中将师长。琦君曾在一篇题为《父亲》的文章中,深情地提及抚养她长大的伯父: 父亲爱我,无微不至。我想看他手上的夜光表,他就脱下来给我。我打碎了他心爱的花瓶、玉杯,他也不责骂。钓鱼、散步,总带着我一起,只是不喜欢热闹的场合。有一次二月初一庙会,我和姑妈、姨妈等人说好一起出去逛的。等我匆匆抄好作文,换了新衣服赶出来,她们已经走远了,我好气,也不管漂亮的新旗袍,一屁股坐在台阶上哭。父亲从书房里走出来说:“别哭,我正想去走走,陪我去吧!”他牵着我的手边走边讲道理给我听。我感到父亲的手好大好温暖,跟外公和阿荣伯的一样。我不禁问:“爸爸,你的手从前是打枪的,现在只会拿拐杖和旱烟筒了。”他笑笑说:“这就叫做放下屠刀,立地成佛。”我想父亲的信佛,和母亲的吃素念经是很有关系的。其实父亲当军人时也是仁慈的军人,马弁胡云皋就曾说过。许多年后,有一位“化敌为友”的父执曾对我说:“你爸爸不但带打胜仗的军队带得好,对打败仗的军队带得更好,这可不简单啊!你不知道打败仗的军队,维持军纪有多难。你父亲治军纪律极严,绝不扰民,他真不愧为一位儒将。”这话出诸一位曾经与他为敌的人口中,当然是千真万确的。我对父亲也愈加敬爱了。 潘国纲是一位儒将。北伐战争期间,南方的国民革命军曾商请借道他的防线,他慨然允之。为反对内战,他又毅然退伍。身为与北伐军敌对的北洋浙军将领,此举实属难能可贵。因此,他死后,蒋介石题颁挽额“我思故人”并挽之以联:“大将令终无所靳,急流勇退古称难。” 1928年,琦君随伯父母迁居杭州。1930年夏,她考入杭州弘道女中初中一。 弘道女中是一所由基督教会创办的学校。最初由美国3个基督教团体所办,1912年合并成为协和女学,所以它的英文校名叫Hangchow Union Girls’ School。1928年移交给中华基督教会华东大会和中华基督教浙沪浸礼会两个中国团体接办,更名为私立弘道女中,分高中、初中、附属小学和幼稚园。1952年,弘道女中被撤销。

▲弘道女中(20世纪20年代) 在弘道女中,给琦君留下深刻印象的是年已花甲的美籍英文女教师韦思德(Miss West)。她从韦思德那里,不仅学到了地道的美式英语,更重要的是学到了基督徒的博爱。琦君写道: 一年又一年,我们沐浴在韦先生的爱里,由初中而高中,在她伟大的人格熏陶之下,我们一天天变得懂事,刻苦,勤劳,可是韦先生的身体却一天不如一天了。她原有骨脊痨的痼疾,但因太热心工作,竟一天也不肯休息。医师多次劝告她说如再不休息,就会有生命的危险。她却坦然地说:“我是为我的天父工作,主给我一天的生命,一天的活力,我就得努力工作一天。主要我哪一天安息,我就自然可以安息了。” 对在华的基督教传教士和教师,1949年以后,对他们的评价大多是负面的,认为是帝国主义文化侵略的工具,这种泛政治化的认定今天看来是很片面的。其实,这些人中间的大多数,给我们带来的是科学和文化,是普世的博爱情怀。从琦君的怀师文章中,我们就充分感受到这一点。 1936年夏,琦君自弘道女中高中毕业。经过会考,她以优异成绩被弘道女中保送入读基督教会在杭州所建的之江文理学院中国文学系,副修英文。 琦君说:“我进之江大学,完全是遵从先父之命,要我追随这位他一生心仪的青年学者与词人。” 这位“青年学者与词人”就是潘国纲的忘年交夏承焘(瞿禅),虽然两人年龄相差18岁,但“论文吟诗,琅琅之声,萦绕庭院”。潘国纲对琦君的家庭教师说:“我女儿得你启蒙教导,稍有基础以后,希望将来能再追随这位夏先生学诗词。” 夏承焘在之大中文系开设《文心雕龙》、《唐宋诗选》等课,琦君回忆道: 我上他《文心雕龙》第一堂课时,却只是满心的好奇。他一袭青衫,潇潇洒洒地走进课堂,笑容满面地说:“今天我们上第一节课,先聊聊天。你们喜欢之江大学吗?”那时同学们彼此之间都还不熟悉,女孩子更胆怯,只低声说“喜欢”。他说:“要大声说喜欢。我就非常喜欢之江大学。这儿人情款切,学风淳厚,风景幽美。之江是最好的读书环境。一面是秦望山,一面是西湖、钱塘江。据说之江风景占世界所有大学第四位。希望你们用功读书,将来使之江的学术地位也能升到世界第四位甚至更高。” 在“前面有钱塘江,后面有秦望山”的学习环境下,夏承焘带领琦君等一批中文系的同学徜徉于清幽的山水之间。他们漫步于钱江大桥、六和塔、九溪十八洞,“寓教诲于游乐,于山水中悟恬淡淡的生活情趣”。琦君在《西湖忆旧》一文中写道: 我们母校之江大学,是国内闻名的名胜之一。它位于钱塘江边,六和塔畔,秦望山麓。弦歌之声,与风涛之声相和,陶冶着每个人的襟怀。 清晨的江水是沉静的。在山上,凝眸远望,江上雾氛未散,水天云树,一片迷蒙。晨曦自红云中透出,把薄雾染成粉红色的轻纱,笼罩着江面。少顷,雾氛散开,江面闪着万道金光,也给你带来满腔希望。 沉静的江水,也有愤怒的时候,那就是月明之夜的汹涌波涛。尤其是中秋前后,钱江的潮水,排山倒海而来,蔚为奇观。海宁观潮,不知吸引多少游客。传说钱江的潮头有两个,前面的是伍子胥,后面的是文种,春秋时代的两位忠臣,把一腔孤忠悲愤,化为怒潮。吴越王钱镠曾引箭射潮,却不曾把潮头射退,称雄称霸者又何能敌得过大自然? 六和塔是杭州三大名塔之一,另两座是保俶塔和雷峰塔,都是战国时代的建筑(笔者按:此处有误,保俶塔和雷峰塔,均建于北宋初)。一俊秀,一苍劲,故称为“美人老僧”。雷峰塔因为有法海和尚镇压白蛇在塔下的故事,所以更带神秘性。而塔因几经火灾已倒塌大半,据说赭色的残砖可以治疗痼疾,游人往往带回一块半块。残缺的古塔,在斜阳映照下,更显得一片苍凉,“雷峰夕照”也就格外的引人低徊。我比较喜爱的还是六和塔,因为它接近人间:朱红的曲槛回廊和六角飞檐,点缀在波涛壮阔的钱塘江边,更配合年轻人的心情。塔在外表上看去是十三层,登塔却只七层,设计非常巧妙。塔下有许多竹篷摊贩,学生们每天都成群结队来小吃,再买点零食,爬上塔顶边吃边唱歌。虽比不上杜老“振衣千仞冈,濯足万里流”的气概,却也真自由自在。从六和塔沿着钱塘江走两三里路,便是九溪十八涧,在九溪茶亭坐下来小憩,沏一壶新茶,买一碟花生米,一碟豆腐干,真有金圣叹说的鸡肉味。山泉清冽中带甜味,溪水粼粼,清可见底。我们常赤脚伸在水中,让小鱼儿吻着脚趾尖。十八涧的美在乎自然,几处茅亭竹屋,点缀于曲折的溪边。假日游人也不多,不像台北近郊的名胜,处处人挤人,想找个座位休息一下,都很难得。使我格外思念那悠闲无争的岁月,也使我念念不忘老师的四句词:“短策暂辞奔竞场,同来此地乞清凉;若能杯水如名淡,应信春茶比酒香。”真是悟道之言。处于今日繁忙的工业社会中,每日被分秒的时间所追赶,身心疲乏不堪。真想暂离开奔竞之场,可是教从何处乞得片刻清凉呢?

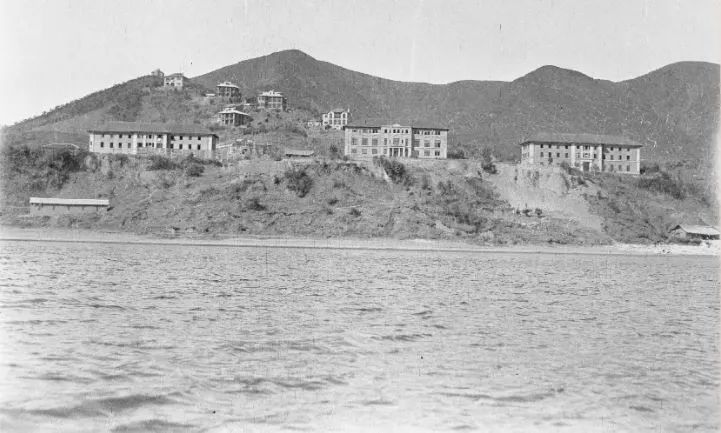

▲之江大学(20世纪20年代) 琦君毕生从事文学创作74年(自1927年10岁时用文言和白话分撰《祭兄文》和《哭哥哥》两文算起,至2001年12月17日84岁含泪写下最后一篇文章《最后的握手——悼念挚友(林)海音》止),但她不是专业作家,她在司法界服务26年,于1969年年资届满,申请志愿退休获准。为此,写下了调寄《清平乐》志感:“等因奉此,又惹轻愁起。一笔浮名如逝水,解得清狂能几。酸辛资历成尘,眼前三卡惊心。临表无须涕泣,退休便是闲身。” 读书是她的生活,写作也是她的生活。她说:“我最爱的书是《左传》、《楚辞》、《史记》,杜甫、白居易诗,苏东坡、辛弃疾词,王阳明的《传习录》。小说最爱《红楼梦》、《聊斋》,西洋小说最爱《约翰·克利斯朵夫》、《简·爱》、《黑奴吁天录》《小妇人》、《好妻子》、《小男儿》、《红字》、《块肉余生记》等。” 琦君的文学创作以散文见长,小说则以写朴素的自传体小说为主。代表作有《烟愁》、《三更有梦书当枕》、《桂花雨》、《橘子红了》、《一袭青衫万缕情》、《灯景旧情怀》、《留予他年说梦痕》、《梦中的饼干尾》等。而其中涉及浙江及杭州的名篇有《钱塘江畔》、《水是故乡甜》、《西湖忆旧》等。 对于琦君作品的文字功底,罗家伦在为其小说集《菁姐》(台北,《今日妇女》半月刊社1956年版)所作的序中有言: 文字清丽雅洁,委婉多姿。写风景有诗意,写动作颇细腻,写人物富有温柔敦厚的人情味。 夏志清1974年在台湾《书评书目》杂志发表专文,评价琦君作品,将其与萧红、张爱玲并列,而在朱自清之上: 琦君散文和李后主、李清照的词属于同一传统,但它给我的印象,实在更真切动人。……第一流的散文家,一定要有超人的记忆力,把过去的真情实景记得清清楚楚。当年萧红如此,……现在张爱玲如此,琦君也如此。 夏氏还认为琦君的作品《髻》《一对金手镯》等散文应取代朱自清的《匆匆》、《背影》,入选中学国文教材。 在台湾,琦君与张曼娟、三毛、琼瑶、杨小云、朱秀娟、吴淡如、张晓风、廖辉英、张漱菡同列“十大最受欢迎女作家”之列。在中国内地,她的作品与林海音、黄春明、林文月、余光中、张秀亚、徐钟佩、彭歌等人作品,入选“台湾当代著名作家代表作大系丛书”。在美国,她又是在《读者文摘》中文版(主编为林语堂次女林太乙)发表文章最多的作家。 1949年5月,杭州解放前夕,琦君离开了第二故乡杭州飞广州,再转乘轮船前往台北。1977年6月,琦君与夫君李唐基移居美国新泽西州。1990年,琦君与夫君在暌违40余年以后,第一次回到第二故乡杭州。然而,“那魂牵梦萦了半个世纪的西湖,竟然是灰蒙蒙一片,丝毫也没有我记忆里的清秀中带着妩媚,真个是旧家山水都是新愁,我只感到天地悠悠,物是人非的无限悲怆。默默然坐进回程车,从此离去,拂不去的是心头那一份怅恨与失落感”。1992年,琦君再来杭州,专程前往千岛湖羡山祭拜了恩师夏承焘墓。又在中国人民大学,作了“个人对文学创作主张”的谈话。在杭州,她与浙江文艺出版社编辑汪逸芳订交。两人“一见如故”,在汪逸芳的推动下,1994年9月,浙江文艺出版社出版《琦君散文》,分:灯景旧情怀;母心似天空;千里怀人月在峰;青灯有味似儿时;三更有梦书当枕;与我同车;静夜良伴;灯下琐谈等8个部分,共收《西湖忆旧》等65篇文章。琦君亲撰书前文《友情的花朵》: 我愿将这枝纯洁的花朵,献给故乡关怀我、喜爱我作品的朋友们,也就是我第二次再回杭州的最大慰藉了。有了这枝花朵——浙江文艺出版社有我书的选集,我对杭州,对西湖,不再有那份迷惘的幻灭感了。 2001年12月21日,位于浙江温州瞿溪镇三溪中学内的潘宅主楼“养心寄庐”,“琦君文学馆”开馆迎客。年登耄耋的琦君亲自返乡主持了隆重的开馆仪式。文学馆由会客室、生平室、作品陈列室、名家评论、读者来信、名言摘录等六部分组成。从此,中国内地的“琦君迷”们有了一座可以了解琦君生平与著述的场所。 2004年5月,在旅美27年后,琦君离美返台,定居台北淡水。11月,她出席了自己曾经任教的中国台湾“中央大学”中文系“琦君研究中心”成立茶会。“中央大学”在中文系及研究所开设了“琦君文学专题研究”等课程;拟定了“琦君资料汇编及作品重探”计划;举办了“琦君及同辈女作家学术研讨会”。2006年1月,台湾三民书局出版了“琦君唯一授权的传记”《永远的童话——琦君传》(宇文正著)。 永远的童话,永远的琦君,“意境真挚恬雅,笔触温润婉约,秀逸隽永,佳构纷陈”的琦君文学作品和“承继传统文化精蕴,开启现代文学新域,硕学扬芬、馨传百代”的琦君必将永存于世。

|