| 《西湖游览志余》,杭州人田汝成作于明朝嘉靖年间,文字来源于两宋笔记,如《四朝见闻录》《癸辛杂识》《挥麈录》《白獭髓》等。涉及地方历史、风土人情。更难得的,采撷下了不少方言俚语。 01 盖杭人以茄为落苏,而应试者以落苏为下第也。 ——卷二十二《委巷丛谈》 肃王名镠,讳石榴为金樱,目茄子为落苏。今时民间金樱之讳无存,而落苏之称犹有知者。 ——卷二十四《委巷丛谈》 卷二十二说,杭州人将茄子称为“落苏”,读书人很犯忌,因为“落苏”就是“下第”落榜。为什么要将茄子称为“落苏”?卷二十四说,是吴越王钱镠的忌讳。当时,石榴改称金樱的说法,现在没了。但茄子称“落苏”,还是有。 为什么钱镠如此忌讳?北宋王辟之在《渑水燕谈录·卷十》上说:钱镠有一个爱子,脚瘸了,钱镠心疼不已。一人生病,大家吃药,所有吴越人从此以后,不准说“瘸”。“瘸”与“茄”音相近,也祸及了茄子。 我的外婆家在艮山门外,我的姨妈也是把茄子叫作“落苏”的。城内人称茄子为“落苏”就比较少。大概战乱时候,老杭州人流落城外的较多。此外,杭州话没有“瘸子”一说,只说“跷脚”“跷拐儿”,不知是否这一原因的沿袭。 02 吴歌惟苏州为佳,杭人近有作者,往往得诗人之体,如云:……约郎约到月上时,看看等到月蹉西。不知奴处山低月出早,还是郎处山高月出迟。 ——卷二十五《委巷丛谈》 “蹉西”一说,直到如今,某些老杭州人,在失意感叹的时候,还会这么说。有时说得极为简短、隐晦,让人不知所以。譬如:啊呀,蹉西嘚,蹉西嘚……说得动情的人,还会捶胸顿足。 03 外方人嘲杭人,则曰杭州风,盖杭俗浮诞,轻誉而苟毁,道听途说无复裁量。如某所有异物,某家有怪事,某人有丑行,一人倡之,百人和之,身质其疑,皎若目睹,譬之风焉,起无头而过无影,不可踪迹。故谚云:杭州风,会撮空,好和歹,立一宗。又云:杭州风,一把葱,花簇簇,里头空。 ——卷二十五《委巷丛谈》 这是外地人评价杭州人,应该说失之偏颇。轻誉苟毁、道听途说,轻易下结论,百人和之,并不是杭州人独有。至于说,杭州人“花簇簇,里头空”,当时是否有这状况?很有可能,因为南宋的杭州人比外地富裕,穿戴招摇。 本文重点探讨“杭州风”,这与后人好说的“杭儿风”,大为不同。由此推及,杭州话中的“儿”化,应该不是完全出于南宋。受后来北人南迁的影响,如元如清,都有可能。 04 《辍耕录》言:杭州人好为隐语,以欺外方,如物不坚致曰憨大……朴实曰艮头。 《辍耕录》,黄岩人陶宗仪所作。“憨大”与“艮头”,杭州话中依然有。但是,“憨大”与“戆大”,“艮头”和“藤头”,常常混淆。“憨大”和“戆大”,虽然相仿,但前者傻得宝气可爱,后者的傻有点不近事理。“艮头”和“藤头”,前者指性子直,也就是书中说的“朴实”,杭州人也好单说一个“艮”。“藤头”,多指脾气差,一触即发的人。 05 又有讳本语而巧为俏语者……有谋未成曰扫兴……无言默坐曰出神,言涉败兴曰杀风景,言胡说曰扯淡……则出自宋时梨园市语之遗。 这是拿俏皮话来替代本词,有杭州人的幽默。如“扫兴”“出神”“杀风景”“扯淡”等。它们的当初,虽然出自戏班子,却都做了杭州话的专用语。如今,这几个词都脱去了方言的“外衣”,成了现代汉语的词条。 这又是一个方言走进大雅之堂的佐证。 06 临安优人,装一生儒,手持一鹤,别一生儒,与之邂逅,问其姓名。曰:姓钟名庸。问所持何物。曰:大鹤也。因倾盖欢然,呼酒对饮。其人大嚼虹吸,酒肉靡有孑遗,忽颠仆于地,群数人曳之不动。一人乃批其颊,大骂曰:说甚中庸大学,吃了许多酒食,一动也动不得。遂一而罢。 ——卷二十一《委巷丛谈》

这说的是南宋端平年间(1234-1236),真德秀进入翰林院。当时物价贵,纸币贬值,民间有“若要百物贱,直待真直院”的说法。“真直院”,就是刚进入直学士院,参与“大政”的理学家真德秀。不过,当民生并无起色时,百姓就失望了,优人也在杭城演了一出街头戏。

说一个优人,扮作读书人,手擎一只鹤。路遇真书生。真书生问优人姓名,回答“钟庸”。问手上什么鸟。回答是“大鹤”。于是一见如故,请喝酒。优人大吃猛喝,酒肉无剩,忽然跌倒在地,数人拉不动。有人打他巴掌,大骂:“说什么中庸大学,吃了许多酒食,一动也动不得。”骂的人也是优人,是作戏,以此讽刺入朝的理学家,空谈误国。这优人最后因“姗侮(讥讽)君子”罪,被临安府京尹处以“黥”刑,脸上刺了黑字。 这可以看出,当时的“钟庸、大鹤”四个字,和《中庸》《大学》读音相近。尤其“鹤”与“学”,同音。现在的杭州话,“学生”有两个读音:一是“业身”ye/shen,一是“鹤商”he/shang。后者是早期的读音,老年杭州人好说这话,南宋《韵补》对“生”的标注,就是“师庄切”,音商。它与“学(he)”一样,都是很有历史的读音。

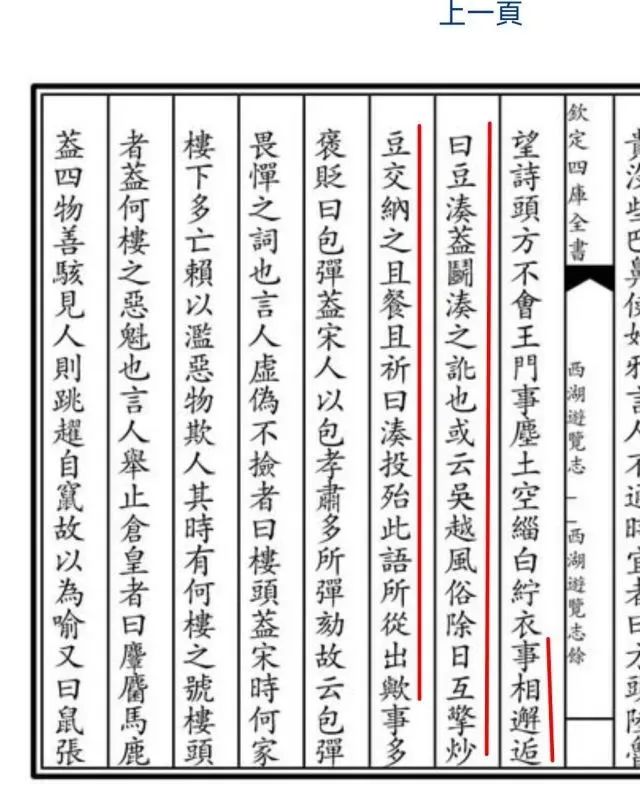

07 杭人言宁可,曰耐可,音如能可……言人聆言不省,曰耳边风……言已是如此,曰隔是……言戏扰不已曰嬲……事相邂逅,曰豆凑,盖斗凑之讹也。 ——卷二十五《委巷丛谈》 这段说了五个词,第一个是“宁可”,杭州人读“能可”。八百多年过去,老杭州人居然还在说“能可”,真的不可思议。 第二个,在聆听别人说话时,根本没有进入脑子,当时的杭州人称“耳边风”。显然“耳边风”一说,最早是杭州方言,如今它已进入了《现代汉语词典》,可见杭州话也能被推广,登上大雅之堂。 第三个词,多说几句。某事,已知道前后缘由(“已是如此”),杭州人说“隔是”。这种用法,现在还是有。我的长篇小说《清河坊》,人物的对话用杭州话。有读者留言:杭州人不说“这事”,说“个事”。这就说到了上述的“隔是”。要指出的是,老杭州说“个事”(“隔是”)的人,是已经明白,或者认可了某一件事。也就是上述说的“已是如此”。如果不清楚事由,杭州人往往习惯说“那事”,或者“那事体”。 第四个是“嬲”,从字形上看,不是好词,“戏扰不已”,也就是不停地戏弄,骚扰。“嬲”,普通话读niao。宋时的《集韵》,反切法标音是,“乃老切”。读音接近nia。杭州人说你不要来打扰我。说你不要将毛病传染给我。都说这个“嬲”字。韩少功的小说《马桥词典》,有“嬲”文一篇,说的就是这个词。意思和杭州话的“nia”相同。也算一趣。 第五“豆凑”,指两个人的“事相邂逅”。该书说,出自吴越风俗,因除夕(族中)要交纳炒豆,边吃边祈福,平时难得相见的人,不期而遇。如今,“豆凑”一说,已不存在。不过,在杭州话中,有一个独特的词,称失之交臂为“豆进豆凑”。不知道,这“豆进豆凑”,是不是“豆凑”在语言发展中的演变。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |