| 12至15世纪欧亚非大陆风云变幻。两个关键性的推动因素——伊斯兰世界的分裂和发展,蒙古帝国的崛起、征服、分裂和各自发展,改变欧亚非“旧大陆”人类社会面目的同时,也将各地区空前紧密地联系在一起,从而开启人类历史上第一个“全球化”时期。而马可·波罗是那个时代的标志。

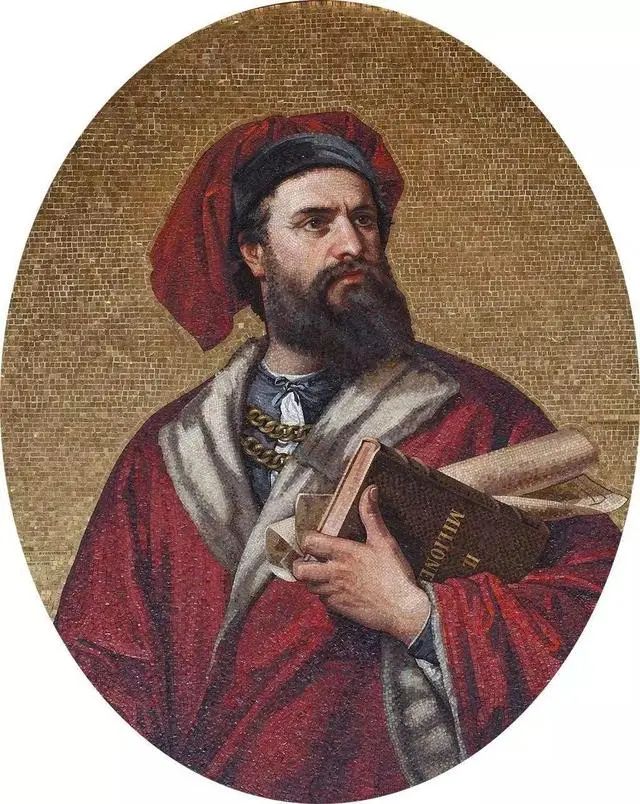

▲马可波罗

杉山正明在《蒙古帝国与其漫长的后世》中,穿过现代历史学民族国家和西方中心论双重迷雾,揭示蒙古帝国在世界史上长久而深刻的影响,极富启发性。唯其论述主要集中在内陆欧亚,对海上着墨不多。事实上,蒙古帝国也长久而深刻地影响西太平洋、印度洋、地中海沿岸国家和地区。本文主要讨论马可·波罗时代的印度洋、东南亚海上世界。东亚海域和地中海世界拟另文探讨。 一、印度洋、西太平洋海上势力重塑: 区域强权崛起与伊斯兰势力东进 1 印度洋 印度河口、印度西海岸、波斯湾、也门、红海及东非自文明早期即从事贸易,形成印度洋贸易圈,经历若干高潮和低谷。阿契美尼德和罗马帝国时期显然是古代两次高潮,其次是8世纪阿拔斯王朝鼎盛期。 10世纪后阿拔斯王朝渐衰,但其东部,中亚突厥化、伊斯兰化为伊斯兰世界注入新的动力,13世纪蒙古西征及分裂后诸汗国伊斯兰化,改变世界政治版图的同时,使这一浪潮达到顶峰。与马可·波罗海上世界相关的首先是伊利汗国,其宗教政策、外交、征讨等,一举一动无不牵动周边地中海世界、基督教欧洲、中亚,乃至遥远东方的神经。 其西部,自法蒂玛王朝始,伊斯兰世界呈现多中心化趋势,其后继者马木留克王朝作为抵抗十字军东征的中坚力量,13世纪初又成功抵挡蒙古大军,隐然成为伊斯兰世界新的中心。这个局势对海上影响是:地中海-红海-东非-印度洋线路持续兴旺。 在印度次大陆,伊斯兰化、波斯化的突厥-蒙古人从中亚、阿富汗出发,征服印度河-恒河河谷,至孟加拉湾广大区域,形成波斯-印度之轴,深刻地改变次大陆几乎所有方面:政治上,非集权式征服王朝(德里苏丹国、莫卧儿王朝)和地方自治、半自治政权并存,持续地方化;经济上,农业开发,商业发展,城市繁荣;文化上,形成伊斯兰-印度混合文化。 这些变化体现在海上,是印度次大陆通过波斯湾与波斯-伊斯兰世界建立深刻的,几乎脐带式的联系。最引人瞩目的是马船贸易,带给印度不仅有马匹、贵金属和乳香、没药,还有人员和文化。 得益于红海、东非和波斯湾海上交流的繁荣,印度西海岸成为印度洋贸易枢纽带。 南印度,特别是次大陆西高止山脉以东具有深广的腹地,先后诞生两个强大的印度教政权:注辇(3—13世纪),毗奢耶那伽罗(14—16世纪),这两个帝国国力强盛,都很重视海外贸易。 值得注意的是,这个区域在经济上一度形成马尔代夫-孟加拉-缅甸-云南海贝货币圈。马可·波罗在云南,伊本白图泰在马尔代夫都注意到这种货币;而斯里兰卡-缅-泰上座部小乘佛教圈在马可·波罗时代开始形成,预示着东南亚大陆政治文化面貌的巨变。 2 东南亚 蒙元帝国对西太平洋沿岸众多地区进行征伐,造成极为持久深刻的影响。在东南亚方向,蒙元帝国将疆域扩至云南,并以云南和湖广行省为基地,征安南、征缅甸、征八百媳妇,彻底改变了中南半岛局势。 征安南与征占城联系在一起,虽然军事失利,但令安南臣服;另一方面,战争大大促进了占城融入安南的进程,为后来安南吞并占城,成为区域霸主创造了条件。马可·波罗见证了这个历史过程的关键片段。 征缅战争导致蒲甘王朝覆灭,元军受重创退回,中南半岛北部一时出现权力真空。泰人作为主要受益者,继承了缅人政治文化遗产,信奉小乘佛教,建立基于小乘佛教意识形态基础上的政权。其政权组织在一定程度上也受蒙古影响,14世纪诞生强大的阿瑜陀耶王朝。 在海上,蒙元帝国似有控制西太平洋、印度洋通道的通盘计划。故发起征占城、征爪哇的战争,并一度动议征印度次大陆科罗曼德尔海岸马八儿。这些都是关键节点。 占城作为南海线路——明代所谓“西洋”中点,其重要性不言而喻。征占城如前所述,最终却促使占城被安南吞并。但爪哇有何重要性,以致蒙元征服者下决心劳师远征?首先,爪哇土地平衍肥沃,生产及人口潜力大,在东南亚海岛中首屈一指;其次,因为季风原因,爪哇也是苏拉威西、马鲁古群岛贸易的关键中转站;最后,也是最为重要的,苏门答腊南部三佛齐势力在7世纪达到顶峰,11世纪后,逐渐衰弱,到13世纪行将就木,而爪哇势力正在崛起。对蒙元帝国来说,征服了爪哇,就控制了东南亚海岛世界。 蒙古远征爪哇被满者伯夷利用。马可·波罗目睹了三佛齐解体后的帝国遗骸,但没有来得及见到新帝国的完成。 占城、吴哥、三佛齐衰亡;安南、阿瑜陀耶、满者伯夷等区域强权的崛起,标志着东南亚自公元1世纪以来千余年印度化时代的结束和新时代的开始。 新时代最显著的特征,陆上以上座派佛教为国家意识形态;在海上,则是伊斯兰化。 东南亚海上世界的伊斯兰化主要通过商业传播(当然,也不乏战争)。其关键是印度洋-西太平洋这一传统跨洋贸易线路上,穆斯林商人越来越成为主导力量,尤其是印度西南海岸-亚齐-马六甲海峡逐渐伊斯兰化,为东南亚海岛世界伊斯兰化打下基础。马可·波罗敏感地观察到亚齐的“萨拉森人”,这是时代巨变的先声。 二、关键商品:从胡椒到白银 印度洋、西太平洋海上贸易主要商品,从西到东分别为:地中海地区玻璃制品;东非奴隶、龙涎香、黄金;阿拉伯半岛乳香、没药、马匹;波斯织物、马匹;中亚纺织品、贵金属、宝石;印度棉布、胡椒,斯里兰卡宝石;东南亚黄金、锡、各色香料(特别是马鲁古群岛丁香、豆蔻);中国瓷器、铁器、铜钱、丝绸等。 一般来说,远距离海上贸易商品要求单位体积或重量具有很高的价值,比如贵重的奢侈品。但远距离贸易——无论海上还是陆地——一般不是点对点,而是分站式进行的,即建立在短距离大宗贸易基础上。而短距离大宗贸易货物一般为民生必需用品,单位价值不一定高。最普遍的有粮食、织物、饮品、各类日用品、木材、武器、牲畜等等。中国市舶司将进口货物分为粗、细两色,税率不同。粗色即低价值大宗货物,关系国计民生,决定海上贸易的构成,非常值得注意。 当然,远距离贸易商品最理想情况是大宗日用,同时价值高昂,这取决于目标市场的容量和消费水平。在大部分历史时期,同时符合大宗、价值高昂这两个要求的一般有香料、织物、瓷器和用作货币的贵金属。 香料包含熏香、辛香两类,产地分布从非洲东海岸到东南亚摩鹿加群岛。其中贸易量最大的为胡椒,主产地在印度西南海岸,而主要消费市场则在欧亚大陆的两端:欧洲和中国。销往欧洲的香料主要沿红海和波斯湾两个方向,7世纪后以穆斯林世界为中介,进入地中海贸易圈,再进入欧洲贸易圈。销往中国的香料,初期一站站接力式中转,到唐代似以阿拉伯商人直航至中国为主,宋元形成中转贸易的形式,其枢纽正在印度西南海岸。马可·波罗见证了印度西南海岸胡椒贸易的盛况。明代以后,东移至马六甲。 织物中,我们中国人耳熟能详的是丝绸,远距离贸易也被冠以“丝绸之路”之名。但我们应该看到,丝绸作为昆虫所产蛋白质纤维产品,始终是奢侈品。与陆路不同,在远距离海上贸易中,丝绸的占比并不高;与瓷器相比,蚕丝的生产技术较早泄露,8世纪后,中国的丝绸生产已经不具备唯一性,伊斯兰世界和地中海世界先后形成各自的丝绸产业中心。更为重要的是,在织物中,丝绸本就不是唯一的。就轻、暖而论,棉布堪与媲美,透气性则更胜一筹,且其原料——棉花也易于种植,成本低廉。 棉花原产于印度,其大面积传播与伊斯兰世界扩张密不可分。往东,向东南亚传播,其中爪哇、占城、海南都是重要节点。直到马可·波罗时代,棉花种植业和棉纺织业才进入中国,并迅速成为重要产业,对中国人的社会经济生活,甚至自然生态产生巨大影响,而在此之前,只有成品棉布作为贵重商品进入中国。顺便说一句,聚讼纷纭的开封犹太人祖先最有可能是印度西南部科钦犹太商人,专门经营印度棉布。 瓷器为日用消耗品,在近代以前一直为中国的独门技术,所以瓷器成为中国最大宗的外销产品是毫不奇怪的。瓷器的海外市场中,伊斯兰世界的需求随着伊斯兰教的扩张而变得越来越大,且其使用习惯及审美与中国异趣,故值得格外关注。马可·波罗时代中国瓷器的巅峰——元青花——就是在这样一个背景中产生的。 金、银等贵重金属作为流通手段最早出现在地中海世界,被伊斯兰世界继承。相对于货币需求而言,印度和中国这两个巨大经济体本土都相对缺乏金银资源。但二者解决方式不同,印度与中亚、东非等金银产地接近,故大量进口金银;而中国则以铜币作为主要流通手段,并在宋代开始行用铜本位的纸币,元代在历史上首次确立了银本位为主的纸币制度,这就是马可·波罗花费大量笔墨描述的银钞。纸币替代铜币,铜币大幅度贬值,大大加剧了宋代以来铜钱外泄,在中国周边各地区——东亚、东南亚——形成一个个铜钱经济圈,促进了这些区域内部经济的商业化;另一方面,银本位制也决定了此后数百年间世界上最大经济体对白银的巨大内在需求,为中国成为世界白银吸盘准备了历史条件。 15世纪后,白银越来越重要。它在欧洲引发价格革命,并逐渐形成包含东欧在内的统一市场,最终西欧通过大西洋上的三角贸易获得优势地位。相应地,海洋贸易中的海上霸权也渐次从葡萄牙、西班牙手中转向荷兰、英、法,最终英国取得霸权。面向东方的海上贸易则进入“东印度公司”时代。这个时代国际贸易最显著的特点之一,是这些白银最终大部流向中国。明清两代中国的繁荣在很大程度上是以此为基础的。 因此,以上商品中胡椒和白银最为重要。前者将“旧大陆”上各个区域性的贸易圈连在一起,后者则将“新大陆”与“旧大陆”连在一起。 三、跨洋贸易模式:从直航到转口 马可·波罗回乡之路依托于太平洋、印度洋跨洋贸易线路。从红海、波斯湾经东南亚至中国跨洋贸易取决于诸多因素: 1 季风 在帆船时代,决定跨洋贸易时间、周期、模式的自然因素首先是季风。西太平洋、印度洋遵循大致相同的季风节律:夏季盛行西南季风,冬季盛行东北季风。但二者时间略有先后,所以东南亚称“风下之地”,印度洋称“风上之地”。在理想情形下,从中国乘冬季风出发,出马六甲海峡,进入印度洋赶上印度洋上东北季风,向西直航抵达斯里兰卡或印度西南海岸;回帆则乘次年夏季风从印度出发,顺来时原路,赶上太平洋夏季风回到中国。如果风向不顺,或者去往它处,则不能完成上述航程。所谓“它处”,即分支航线,在印度洋,有波斯湾航线、红海航线、东非航线以及孟加拉航线;在西太平洋,稍特别的是苏拉威西、马鲁古-爪哇航线。如果乘冬季风先到爪哇,则因为逆风不能前往马鲁古,反之亦然。 显然,上述理想状况条件相当苛刻,这就决定马六甲海峡至爪哇一带为天然的中转地带。 2 造船及航海技术 印度洋、西太平洋沿海民族均有悠久的航海传统。南岛民族驾驶带有稳定支撑架的海船航行在从马达加斯加到夏威夷之间的广阔水域;阿拉伯海、印度洋上的海船则使用椰绳缝合,操纵三角帆;中国很早发明水密仓,使用指南针,但大规模远洋航海技术大概直到宋代才成熟。

▲航海船只

3 政治经济形势 关键区域是南亚和东南亚。如前所述,南亚的波斯-印度之轴,北部征服王朝和南部的地方霸权,以及经济上的商品化和都市化,都为印度洋贸易注入源源不断的动力。 在东南亚,13世纪之前印度化时代,占城、吴哥、三佛齐最为重要,政治模式为曼陀罗式。马可·波罗之后,印度化时代结束,满者伯夷取代三佛齐,最终以马来半岛为界,形成伊斯兰化的海岛世界与中南半岛小乘佛教陆上强权的分野。就海上贸易而言,东南亚海岛世界的伊斯兰化影响至巨。 4 关键商品 如前所述,胡椒及其产地的东移,促使印度洋转口贸易中心转移至马六甲海峡两岸。其后日本银和美洲银大量输入。 5 商人及离散团体 印度洋贸易圈以印度西海岸为中心,自古以来活跃着多种族商人并形成离散团体:波斯人、也门人、阿拉伯人、犹太人、亚美尼亚人、古吉拉特人、科罗曼德尔人等;在东南亚,马来人很活跃。中国宋代以前以西来“胡商”为主;宋以后,华人本土海商开始崛起。同时,大量经济生态及政治难民移民东南亚,形成“下南洋”的传统,为东南亚开发作出巨大贡献。东南亚海岛世界最早的穆斯林来自中国。 综上,11世纪前,印度洋、西太平洋跨洋贸易以波斯、阿拉伯、印度商人为主,其印度洋枢纽港口为印度半岛西海岸近喀拉拉邦附近,向东航行目标港口一般是中国广州或泉州,来回则一般在三佛齐或爪哇待风加货(特别是丁香、豆蔻);12至14世纪,中国海商崛起,航行至印度西海岸,在印度西海岸与印度洋海商交易,形成转口贸易模式,而往东航线商路基本被中国海商垄断;14世纪后,东南亚海上世界开始伊斯兰化,并开始种植胡椒,转口贸易港口东移至苏门答腊、马六甲一带,东南亚进入商业繁盛时期。华人华商深入东南亚,并开辟出由福建出海向东,然后沿菲律宾群岛南下的所谓“东洋”,最终形成明代认知中所谓“东西洋”。从此无须进入印度洋。 12至15世纪是人类历史上一个迷人的时期。欧亚非大陆各个地区都发生着剧变,这些变化互相关联。“旧大陆”的人们从一端旅行到另一端,以自己的视角观察、记录着看到、听到的一切,到处洋溢着一种老派的“世界主义”意味。 这就是马可·波罗的世界。

|