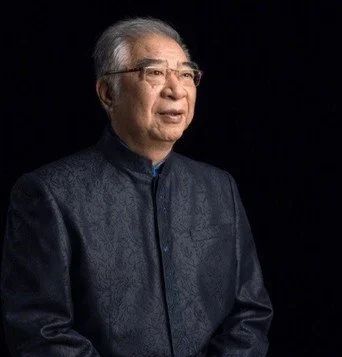

| 施今墨(1881—1969)是我国近代著名的中医临床家、教育家、改革家,北京四大名医之一,祖籍萧山区坎山镇施家台门。 施今墨原名施毓黔。清光绪七年二月二十九日(1881年3月28日),其祖父赴云南任曲靖知府的途中,于贵州喜添孙丁,取名毓黔,自小聪颖。毓黔上有一姊,下有一弟。祖先作过翰林,世代官宦的施家自然希望毓黔也能走仕途,父母绝想不到,就连异常疼爱他的祖父也绝想不到,这一次施家诞生的是一代名医。 一、爱民敬业 毓黔幼时常听母亲讲外公的事情。外祖父李秉衡是清代山东巡抚,八国联军入侵北京,慈禧太后仓促调李入京勤王,李秉衡率部在通县张家湾与侵略军展开殊死的拼斗,终无回天之力而吞烟土自尽,毓黔的心中自幼便埋下了爱国爱民的种子。那时母亲身体不好,孝顺的毓黔认为只有懂医才能对多病的母亲尽孝道,因此13岁就跟随其舅父、河南名医李可亭习岐黄之术,熟读古典医籍及历代名医著作,腹笥渊博。 1902年父亲施筱航放任山西,毓黔入山西大学堂读书。该校是用庚子赔款创办的,校长为英国传教士李提摩太。李提摩太在校专制而不民主,毓黔因参与反对校长的学运而被开除。山西巡抚陆钟麟的公子是毓黔的姐夫,因此这一挫折对毓黔倒并没什么影响。1903—1906年毓黔就读于山西法政学堂,由于学习成绩优异,毕业后保送京师法政学堂。是年,毓黔25岁,开始业医。他是学法律的,行医不过是他的兼职工作。这期间他结识了黄兴,奔走革命于南北。他在北京创办了尚志学会、尚志医院,宣传进步,普及文化,为辛亥革命人士作掩护。他始终热心社会公益活动,与熊希龄创办《香山慈幼院》,筹备一年余,每日往返市郊,备尝艰辛。慈幼院抚育男女孤儿各300名。为振兴民族文化,他担任过山西一学校教务长。1912年,毓黔以山西代表的身份,到南京参加孙中山临时大总统的就职典礼。会后留在陆军部帮助黄兴制定陆军军法。 袁世凯窃取革命成果,毓黔深感失望。从他1924年的旧作《甲子十月一夜宣化道中》,可窥见他的忧国忧民之心。诗曰: 风雨良宵不解愁,车尘碌碌几时休。山如时局不平起,水入川原就下流。 赋重年荒田野秽,人逃室毁犬鸡留。烽烟天接迷阳地,何处人间有自由。 在苦闷与彷惶之中,毓黔认为,既然不能彻底革除社会之弊,那么也要尽力为水深火热之中的民众减轻苦痛。遂抱“不为良相,即为良医”之旨,从此专心业医。行医之后他将黔字分开,改名今墨。一则他十分景仰墨子的“兼爱”精神,择医为业,对病人要有爱心,不分贵贱,一视同仁;二则献身医学,就要努力钻研,对技术精益求精,达到当今医学墨绳的水准。他的名字,也是他为自己从医立下的座右铭。 20世纪20年代的北京,有一伙以绰号“南霸天”为首的恶霸,胳膊上架着活鹰,整天横行于街市或公园,侮辱甚至绑架、奸污略有姿色的民女。受害者无处伸冤,只能忍气吞声。适逢军阀张宗昌的宠妾患了疑难病,求巫拜神延误多日,病情日重。无奈之中,张宗昌请来有名的今墨。一番望闻问切,下药时施今墨想到了那伙恶霸,他故意面露难色,对张宗昌说:“夫人病情复杂,病势较重。为求特效,需用奇特物的药引,如军队之作战必谋出奇兵方可获胜,但奇特药引难买,有者恐不肯制爱,不知将军能否鼎力相助?”一番激将,张宗昌夸下海口:“只要北京有的东西,医师只管开方,我都能弄到。”于是施今墨在药引中开了“鹰爪”,并说:“近闻街市,公园有架活鹰者,如能到手,最助疗效。”张宗昌立刻下令手下寻找,很快找到那伙恶霸,不由分说,抢得活鹰便走。恶霸们自知惹不起,也只有唏嘘叹气的份儿了。 1929年,余云岫提出《废止旧医案》,视中医为巫祝,要求取缔中医。在汪精卫支持下,国民政府通过了《取缔中医案》,施今墨等组织了华北中医请愿团,联合各省中医到南京请愿。政府最终废除了这一议案。时值汪精卫岳母患痢疾,遍请西医仍腹泻不已,无奈请来了施今墨。施今墨治好了她的病。她要送匾以示谢忱。施今墨说:“不要送了,你只要看看中医能否治好病。”1932年中央国医馆成立,施今墨担任了副馆长。

▲1929年为抗议国民政府废止中医案晋京请愿代表团合影 施今墨很喜欢写随笔,想到了什么随手记上,然后放入一个小箱子保存。他曾写道:“经云:如保赤子之心,诚求之,虽不中不远矣。我奉医者对于病家也应如此。”他认为对病者应有赤子之心。 施今墨每晚睡觉前,在床头柜上总要放一把小茶壶、小碟上一块手巾、一个耳勺、一个本、一支笔。躺在床上,把白天行医的过程“过一遍电影”:当天看过的几十个甚至上百个病人,全部回忆一遍,一则检查一下是否有疏忽遗漏之处,二则提高医术。若有不足,第二天即让学生找到病家纠正。一有所得,马上开灯坐起,拿笔记在小本上。每天不到凌晨一、二点不入睡。年老以后,虽不再逐个回忆,但积习已久,失眠遂成为常事,但他从不服安眠药。他在一帧随笔上写道:“老耄失寐,习以为常。辄挑灯起继续白昼工作或另读书从事干小劳动,一日得两日之用,未尝不合算也。”1965年5月,施今墨已是84岁高龄,曾写下:“人因不睡若愁添,我自欣然愿失眠。昼夜无分寻乐事,余生岁月倍流年。”从这首诗中我们可以看到他对光阴是何等的珍惜! 北京四大名医之一萧龙友去世时,施今墨在一篇随笔中写道:“我老而未死,仍能在岗位上为人民服务,这是最大的幸福。——写在老友萧龙友逝世之后。”他还以“硕果不存”四字吊之。 施今墨把救死扶伤,为患者解除痛苦看做是自己的终生事业,这事业和自己的生命融在一起,不可分割了。 文革期间,施今墨被打成“反动学术权威”,被抄了家,病重卧床。1967年9月的一天夜里,有人急促地敲门,家人惊恐异常,家中惟一的“男子汉”施今墨的幼子施小墨去开了门。原来是一位中年妇女,她儿子患乙脑合并肺炎已深昏迷一个多月,眼珠已不会动,现在住院抢救,气管已切开。孩子的父亲被打成“黑帮”,她在绝望之际想起了施大夫。小墨十分为难:老父已是86岁高龄,且重病卧床。那位妇女闻讯悲声大哭。哭声惊动了施今墨,他挣扎着坐起来,连声说:“请进来!请进来!”施今墨靠在床上,听那位家长述说病情后口念方子,由小墨抄方。这张方子是: 局方至宝丹 二分 安宫牛黄散 一分 紫雪丹 一分 猴枣粉 一分 蛇胆陈皮末 一分 西洋参粉 四分 朝鲜参粉 一分 川贝母粉 一分 以上各药合匀再研极细末,用竹沥水五钱调合,缓缓鼻饲送入,隔四五小时即服一次,28-30小时后听病人家属回音。 施小墨抄方后大惊:一张处方竟动用那么多贵重药,这不是又给自己增加一条罪状吗? 施今墨让小墨在方子上注明病情危重,请药店照顾抓药,小墨只得照办。那位妇女含着热泪,拿着方子走了。施今墨躺在床上对儿子说:做医生“胆愈大而心愈细,智愈圆而行愈方”嘛,即使救不了病人的生命,也尽了医生的责任,怎么能只考虑个人的安危呢?患儿服药后,眼珠会转动了,好象在四处寻找妈妈,尽管孩子最终还是去了,但那位母亲与施家成了朋友。她说:“怨我们自己看病太晚了,我永远忘不了施大夫。”

▲施小墨 施今墨是二、三、四届全国政协委员,每年夏天,政协都要组织委员避暑,哈尔滨、镜泊湖、大连、青岛、上海、南京、苏州、无锡、承德、海拉尔、呼伦贝尔盟……施今墨走到哪儿都有闻讯赶来的病人。施今墨来者不拒,每天也要看十几、二十个病人。他的小女儿如瑜为父亲抄方,他对女儿说:“别人治得好的病你治得好,别人说治不好的病你也治得好,那才能成为一个真正的大夫。”一次,一位患奇症的女患者找到施今墨。她舌头伸得很长,怎么也收不回口腔。在津、沪遍访名医均束手无策。施今墨给她往舌头上涂了一些药,又口服汤药,病人的舌头竟奇迹般地收回了。施今墨对女儿说,这就是孙子兵法中所说的以奇制胜。用药如用兵,我按湿热给病人服药,舌头上上的是蒲黄散,蒲黄散都是毛毛,奇痒,使舌头受此强烈刺激自然会动。 施今墨为病人看病时,总是边看病边与病人交谈,问病人是哪儿人,病人若回答说是山西某县某村,施今墨马上能指出那儿的特产,那儿人喜欢吃什么,甚至能说几句当地方言,病人认为他是自己的“老乡”,无话不谈。他常和病人说笑话,医患关系十分融洽。 施今墨一生活人无算。1925年孙中山先生病重住进北京协和医院,曾延请施今墨为其诊病。1930年他应邀赴陕西为杨虎城将军治病,药到病除,当时报纸传为佳话。何香凝、溥仪、载涛、李宗仁、郭德洁都多次延请施今墨看病。经他看好病的普通百姓更是不计其数。他的夫人经常碰到这样的事:出门在外,迎面走来的人她根本不认识,人家却热情地拉着她的手连连道谢:“是施大夫救了我的命!” 二、勤奋认真 施今墨博闻强记。他通读了二十四史,文史的根底深厚。他认为丰富的文史哲知识对医生有好处。古人讲格物致知,他总结出“理真术效”四个字作为临床指导。看病要先把道理弄清,道理弄清了,医术才能有效。他在医学上所取得的巨大成就,正是他一生追求、钻研真理的结果。 翻字典考爸爸是如瑜儿时的一大乐事。她专挑字典中的难字,问读音,问意思,却总难不倒爸爸,爸爸还会从这个生僻的字发挥出一句成语,一段典故。施今墨写诗用典自如,在镜泊湖避暑时,他与诗人臧克家时有唱和。施今墨忙于行医,除非孩子生病,他不大过问孩子的事,他戏称自己家里是施行“母教”。但子女们仍然从他日常幽默的谈吐中汲取了很多知识。 施今墨一生都保持着两个习惯:剪报、随带红皮小本。施今墨很注重信息,在报刊杂志上看到有关医学的消息就剪下来,他实在太忙了,没时间整理装贴成册,就装在一个纸口袋里,需要时可以翻捡。他有一个红皮小本,听到有关民间流传的偏方、草药,他都随手记上。他听人讲五味子可以治肝炎,就在临床中试用,发现五味子果然有降低转氨酶的作用。草药中也有零金碎玉,施今墨很注意挖掘。64岁那年,施今墨突患胸膜炎,西医每天抽去胸水几百CC,仍无起色。病势日沉,家人已在准备后事。处于“弥留”之际的施今墨突然想到某本古医书有甜瓜子、西瓜子可去此病之句,便嘱家人买来瓜子,捣碎了煎汤,渴了就喝汤,并用该汤做药引子熬药。过了几天,竟霍然病去,以后也没再复发。从此,施今墨经常告诚学生“温故而知新”这个道理,要他们认真总结临床经验并且抓紧整理古籍,以求古为今用。 施今墨写得一手深有功底的王体字,一位书法家曾经说:施今墨不做医学家,做个书法家也是相当有造诣的。他时常教导学生和子女:“当医生一定要把字写清楚,拿着‘天书’去药房,或抓错药,或药房不认识让回来问医生,来来回回给病人增加负担。” 施今墨初出茅庐时,曾为当时一位名人看病。病人很多,忙乱中他把病人的性别写错了。开方后,那位名人把处方留在桌上:“医生连男女都分不清,这样的药我不敢领教。”施今墨常向子女讲述这件事,要他们引以为戒。 施今墨生活十分有规律,时间观念很强。他的就餐时间、吃水果时间都很固定。他每天12时整吃午饭。这天若病人不多,12时前看完了病,他与学生说说笑笑,要等到12时整开始吃饭。但如若病人很多,他必定坚持看完病才吃。家中的大师傅往往已将油锅坐上炉子,看看病人还没看完,只得把油锅先端下来。等到觉得差不多了,再端上炉子炒菜,施今墨一走出诊室马上开饭。 施今墨办事极为认真,如若有个会诊或外出活动,他早早就提醒家人。如果二点半外出,他“2点一刻了”“2点21了”“2点25了”……会催上几遍。他的拐杖、眼镜、大衣都放在手边,大衣放在架上都不行。只要外面汽车喇叭一响,他三步并作二步,一溜小跑出去,生怕来接他的人等着,浪费人家时间。 到了晚年,小墨时常看到父亲用手指在被上画,感到很奇怪。施今墨告诉儿子:“现在上了年纪,记忆力不好。我在写冷僻的字,写不常用的药名。” 三、科学创新 当年施家内室挂有施今墨的手书条幅:“古语云,未有不劳而获者,我谓亦有劳而不获者。其有不劳而获者,诡遇之获,非正获也。其有劳而不获者,劳非所劳,是徒劳也。”“诡遇之获”四字后注有“比如守株待兔”。 施今墨一生,对呼吸系统、心血管系统、消化系统、妇科疾病、糖尿病的治疗都有很高造诣,对老年病也很有研究。喜用“对药”,即有的根据药性一寒一热、一升一降配在一起,有的根据四气五味一气一血、一表一里相配伍。经其再传弟子整理出版的《施今墨对药经验集》获科研成果奖。 施今墨是中医,但他对西医并不抱敌视、否定的态度,早在1937年初,他在自己主编的《文医半月刊》中就说:“学问之道,本无止境,去短取长,学者本色。当此科学发达之秋,自应舍去吾国医学陈陈相因之玄说奥理,而走向科学化一途。近年以来,西学东渐,西医亦同时输入我国,现通都大邑所设医院几如雨后春笋,医生、护士日渐增多,撰其医理疗法,颇多可取,彼中明眼之士,亦多以我中医有可效法处也。吾人研究学术应将畛域之见除取。无论中医西医,其理论正确、治疗有效者皆信任之。反之,摒弃不用可也。”施今墨采取中西医之长,不为门户所限。他常说:“疾病千变万化,错综复杂;人人体质不同,且有季节、气候、地理等影响,应按实际情况,施以治疗,不能以我之喜用何药、喜用何方而千篇一律,亦不能生搬古方套用,即所谓既不泥古,又不离古,必须溶合蕴化,辨证施治。” 施今墨与著名西医黄家驷、林巧稚、张孝骞关系很好,那些著名的西医对施今墨也很尊重。张孝骞还介绍儿媳到施今墨处看病。一次毛泽东宴请一些知名人士,施今墨恰巧与黄家驷、林巧稚同桌,毛泽东很风趣地对施今墨说:“你很有名啊,我在年青时就听说过你,你们同行是不是冤家啊!”施今墨回答说:“主席,我们团结得很好,互相很尊重。” 施今墨一生致力于中医的发展与革新,主张借助现代科学技术,从中医的标准化、规范化入手,进行中医改革。他提出中医改革,首先要从教材做起。他曾写道:“振兴中医有三大重点,即编书、办医院、开学校,三位一体之事是也。盖编书为保存过去经验,办医院为应用现代经验,开学校为推广未来经验。三者不备而复兴中医是犹工厂投资不足,原料机械人工缺一任何条件,希欲获得优美之货色断乎不能。三者之中尤以编书为先决问题,是与工厂原料相等比重。盖因临床不能无典范,教学不能无课本也。” 施今墨在一篇随笔中写道:“我本是中医的革新者,不革新便无进步、无进步便不存在的论定者,具有改革中医方案的整套计划者。而在社会上,仅认为我是这一个能治病的名医大夫,浅之平视我矣。”施今墨追求的目标,绝不仅仅是成为一代名医,他更关心的是这一民族文化瑰宝的振兴和发展。他认为振兴中医“不在官府,不在他人,而在学术也”。要振兴学术,复古、复旧、保守是不可取的,只有吸收西方医学的精华改革中医,中医才会有生命力。远在20世纪20年代,他就倡导中西医结合。他学术思想的核心,就是创立既继承中国传统医学的优点,又充分吸收现代医学和现代科学技术的中国新医学。他在20世纪30年代就明确提出:“吾以为中医之改进方法,舍借用西医之生理病理,以互相佐证,实无别途。” 1930年,他同萧龙友、孔伯华等名医创办北平国医学院,与孔伯华同任副院长。后于1932年,同魏建宏、刘肇甄、陈公素等人创立华北国医学院并担任院长。 华北国医学院规定,学生必须是高中毕业或同等学力。学制四年,学院以讲授中医课程为主,开设了中国医学史、医学大意、内经、难经、伤寒、金匮、温病、诸病源候论、本草处方、脉学、辨证论治、医案学以及内、外、妇、儿、针灸、骨按、眼耳鼻喉、皮肤花柳科等。同时,还开设了生理卫生、解剖学、病理学、细菌学、药理学、诊断学、传染病学、法医学、内、外、妇、儿等西医课程。此外,还有国文、日语、德语等。在实验课方面参加北大医学院的生理病理幻灯教学、尸体解剖等。中西医课程比例大约为7:3,可谓“中西兼授、融会贯通”。 施今墨非常重视教学质量。他亲自出面,邀请了不少有真才实学、立志革新、热心中医教育的贤达任教。如儿科瞿文楼先生,博学多才,谦虚求实,医德高尚,法古而不泥古,有不少独特见解,时称“正统幼科”;曹养舟先生,年已八旬,文学教养很深,很注意培养学生的鉴别能力,强调“不可读死书,要有所发挥”,讲授内经、金匮、伤寒课多年。中西医名家赵锡武、朱壶山、方伯屏、赵炳南、吴彩臣、曹锡珍、李促美、姜泗长等也在该校任教。该院开办18年,共招生17班次,入学人数636人,为北京地区培养了一大批高级中医人才,为民国时期中医教育史谱写了重要的一页。 施今墨创办中西医公社,摸索中西医结合的经验;他创办药剂房,试制合剂、浸膏、酊剂、片剂等中药新剂型。他曾担任过上海复兴中医专科学校董事长,并在北京、天津、上海、山西、察哈尔等地资助创办中医学校、讲习所、研究班等。 施今墨打破传统,率先在祖国医学领域使用了西医病名。华北国医学院编写教材,他主张中西医病名应该统一。1940年出版的《新选施今墨案》一书中,就出现了以现代医学疾病命名,中医辩证论治治疗的病例。他的中成药中,不少采用了西医的病名,如:气管炎丸、神经衰弱丸、关节炎丸、胃病丹、感冒丹、强心丸、高血压速降丸,施今墨开了以西医病名命名中成药的先河。现在不少中成药的命名都走了这条路子。 施今墨的改革是建筑在继承、发扬中医特色的基础上的。他很重视望、闻、问、切。女儿如瑜跟他学医时,他经常对如瑜说:“脉法在张仲景的书中占有重要地位。《金匮要略·妇人杂病篇》明确指出:‘审脉阴阳,虚实紧弦,行其针药,消危得安,其虽同病,脉各异源,子当辩记,勿谓不然’。《伤寒论》中所涉及脉诊原文共一百四十六条,药占全文三分之一,很多条文借脉象说明病因病机、治疗等问题,你要认真体会。” 为了培养子女们学医的兴趣,一次,他让孩子从初诊的病人中随意请来一位,未经问诊,一摸脉就说是“风湿病”;再请一位,摸脉后说是“高血压病”;又请一位,摸脉后说是“高血压动脉硬化”。病症一一说中,令四座惊讶不已。他对孩子们说:“虚实之要,莫逃乎脉。你们可先读《四诊抉微》、李时珍的《濒湖脉学》、王叔和的《脉经》。将健康人的脉同病人的脉逐一对照,要长期积累,步步意会。中医四诊的望、闻、问、切,每一诊都有很深的学问,万不可偏。但要想明确诊断,仅凭中医的四诊还是不够的,必须与现代医学的诊断方法相结合。” 建国后,施今墨多次上书国务院、卫生部,提出《科学院设立中医学理研究所意见书》《成立中国医学学典编纂处建议》《关于中药科学化建议》,发表了《重视祖国医学理论的研究》《编辑中医统一标准用书》等文章。他在一篇随笔中写道:“我所以要积极革新中医者,于个人的毁誉、荣辱、得失等等,都无丝毫考虑,而是因为这关系到人民的利益和国家的损失。” 晚年,施今墨写了一首《改革中医是我志》的七言诗,言明自己的志向。 改革中医是我志,利用自然科学兴。 现代化并工业化,尖端学术乃诞生。 遗产宝库任发掘,原始材料之一宗。 精华渊湛不可测,亦有糟粕揉其中。 时代知识所限制,发明创造欠恢宏。 要当辨别美与恶,批判接受纯精英。 病痛新奇古未有,现代学说来补充。 光电声波同位素,也应采取入医经。 纵然知新由温故,奈何恋故忽新萌。 虽蕴宝藏不配套。中西暌隔偏畸零。 人体秘密更重要,潜在脏腑何由明。 岂无解剖与体检,死活器质原不同。 诸般镜械放射法,气血运转难追踪。 面貌指纹人异相,腹腔亦具各类型。 细胞组织联表里,巩如堡垒匪易攻。 病种何殊恒河沙,病毒虫菌包重重。 付出辛劳不计数,战胜困难足为凭。 竭脑涸力苦研钻,集体智慧胡可轻。 自来重劳必重获,造就奇迹天人惊。 肌肉经络髓筋骨,一旦豁然胥贯通。 彻底窥见内府秘,从此病所无遁形。 肺腑能语反多事,科技跃进大合成。 著书立说徒劳尔?改编古籍多加工。 辨证实践中西共,唯心神话一扫空。 崭新医学在祖国,国际应用超水平。 我抱幻想不实现,况复老大伤龙锤。 仅余残喘写微渺,验方医案随俗行。 人间疾苦少裨益,徒供后世恣批评。 计划未周愿未遂,百无聊赖身后名。 声闻过情吾知耻,如何没世贪天功。 八十光阴虚度了,衰甚久不梦黄农。 继者若不念奋斗,悲夫吾道其终穷。 1964年元旦,今墨抒怀册二韵 四、俭朴无私 施今墨生活非常俭朴,不讲吃讲穿,他家中请的厨师问菜做得怎么样,他总是回答:“很好很好。”夫人给买什么,他就穿什么。裁缝来家做衣服,夫人问他衣服合身不合身,他穿上后反而问大家:“你们说合身不合身?”裁缝比量一下说:“这儿得去点儿。”“去点儿去点儿。”施今墨马上同意。家里用完的一根小绳他总缕起来放在椅垫底下,用完的水果筐也一个个摞起来。家人要用绳,都知道从椅垫底下找。 施今墨对姐姐非常敬重,他姐姐32岁守寡,一女二子均由施今墨供养。一直到外甥女去德国留学、外甥去日本留学,都是舅舅资助。外甥女学成回国后任北京航空学院教授。一个外甥是医生,另一个成为著名的动物学家,北京动物园塑有他的胸像。1959年,为庆祝国庆十周年,施今墨无偿献出了10个药方。 1961年,卫生部指示派一名护士照顾施今墨的生活。施今墨夫人张培英解放前跟着施今墨抄方,解放后在宣武医院当护士,就承担了这一任务,不再上班,在家里照顾施先生生活。1962年,施夫人认为自己在家,不好意思再拿国家的钱,主动提出停薪留职。当时,施先生月薪还是1000元。后来施先生又主动申请减工资,享受一级专家待遇,月薪333.50元。施今墨十几岁就住在北京东绒线胡同194号,这个四合院有20多间房子,施今墨说:“房子太大了,我们家人口少,换个小点的房子。”他多次提出将私宅献给国家,或许因为他是民主人士,政府始终没接受。 “文革”期间,施今墨被抄了家,并被勒令搬出私宅。当时,他身患重病,工资停发,又将无安身之处,一家生活陷于困顿。小女儿如瑜含泪跑到西单邮局,给周总理和邓大姐发了一个电报求援。施先生知道此事后埋怨女儿说,你太不懂事了,这个时候不该打扰总理啊!不料,三天之后国务院就派人来了解情况,周荣鑫亲自将施老的新居安排在建国门外国务院的一幢公寓大楼里,还为施老解决了治病、营养及日常生活所需费用。连遭惊忧、病情加重的施老是用救护车迁到新居去的。他躺在床上,老泪纵横地对家人说,多好的总理啊,每天有多少国家大事等着他处理,我们这点小事不应分他的心啊,不应该啊! 施今墨与周恩来的交往,可以追溯到20世纪50年代初期。总理向别人介绍施今墨时,总是说,这位是我的保健医生。第一次为总理看病,施今墨不免有些紧张。号脉开方之后,他半天也没开口,这时周总理很随便地说:“开的什么汤头?”施今墨说:“保和丸加减。”总理笑了:“原来施老先生的汤头是我病好了去‘保’卫‘和’平啊!”总理的幽默一下子就驱散了施今墨的紧张,缩短了两人之间的距离。1953年春,海棠花开时节,施今墨应邀赴中南海西华厅。周总理说,施老先生,我想请你做老师,谈谈中医的发展问题。施老双手抱拳,连称不敢:“总理太客气了,今墨不过一介草药医生。”总理说:不然,您是专家,搞任何专业,不听专家的意见,不懂装懂,那是要吃亏的。我是诚心请教,请不要过谦。施今墨说:总理,国民党政府不支持中医,解放后人民政府扶持中医事业,我很高兴。但中医要发展就必须革新,不能永远停留在老的水平上。施今墨建议用现代科学方法研究中医,成立中医科学研究院、中医学院、中医医院,要开展中西医结合,要提高中医的社会地位。周总理听后说:听了您的话,我更有信心了。在新中国,中医一定要有个大的发展,我们不但要中医在国内占有地位,还要介绍到外国去,让西方知道,中医是人类的宝贵财富。 1955年万隆会议前夕,敌人制造了震惊中外的“克什米尔公主号”飞机爆炸事件,赴会的周恩来临时换乘飞机才幸免于难。会议胜利结束后,施今墨在北京见到了周总理。他急忙走上前,紧握着总理的手说,幸亏您没坐那架飞机……周总理望着施老,目光深沉而悲痛:好多同志遇难了,中国人民要记住敌人欠下的这笔血债。周总理鲜明的爱憎深深地留在了施今墨的记忆中。 1969年春,施今墨病危时,口述了一份几千字的关于中医工作的建议,呈送给毛主席和周总理,他对子女说:“我一生中惟一的憾事就是不能再见到周总理,诉说自己对他的感激之情。”他让子女搀扶着坐起来,用颤抖的右手写下了一生中最后的一首诗: 大恩不言报,大德不可忘。取信两君子,生死有余光。 余恨生亦早,未能随井岗。路歧错努力,谁与诉衷肠。 他再三叮嘱家人,在他过世之后,将此诗献给周恩来总理和邓大姐。 邓大姐生前曾到东绒线胡同194号专程探望施今墨。施老去世后,每遇施门弟子,总要关心地问:“你们师娘好吗?” 施今墨晚年多次跟家人说:“我死后一定火化,一定解剖。”“我的骨灰不入万安公墓(其父母葬在万安公墓),撒在宿舍后面的小河里。”对于身后事,他立有遗嘱: 我将来死后,遗体由我爱人张培英全权主张决定用火化处理(不要土葬)。凡我子女,族戚人等一概不得干涉。我神志清楚明白,肢体能自动作,是洽死非乱命也。切切,此嘱书字作证。一九六八年六月十一日,施今墨亲笔预立遗嘱。预嘱无论经过多少时日,直到我身一死便生效力。 他还多次说:“我是搞医的,要把自己的尸体献给医学。”就此事他专门给由他担任医学顾问的北京医院留有遗嘱: 医院公鉴: 施今墨预立遗嘱,请求解剖尸体事。因本人夙患泌尿系感染,迁延数年之久,时常尿血,赤白血球继续破坏,不断增加,经过多方治疗,多次镜检(北京医院有病案可查)并服中西医药不计其数,均无明显效果,究不明系属何种病症,深怀遗憾。 我自愿死后将尸体请由贵院进行解剖,探寻病源真相,倘得病灶所在,将其取出保存研究,以备后来病人遇有症状相似者,用资参考,或为诊疗之一助,亦仁术之工作也。 一九六九年施今墨亲书预嘱 身后献遗体的老中医,施今墨当算中国医界第一人。解剖的结果,证实他死于膀胱癌。施今墨献身医学,爱民敬业,一生活人无算,为了造福身后的患者,他做出了自己最后的奉献。 为人民做了好事的,人们是不会忘记他的。1971年,施今墨的骨灰被安置在八宝山革命烈士公墓。 为了弘扬施今墨先生的学术思想,施今墨的小儿子施小墨(毕业于北京首都医学院,自幼受到其父医术真传)于1998年10月成立了“施小墨诊所”,施门弟子、著名中医专家祝谌予、董德懋、翟济生、李德衔、索廷昌、刘韵远、李鼎铭、刘贵权等在该诊所为广大患者治病,慕名前来就诊的人很多,其中不少是解放前后经施今墨看好病的患者后代。施今墨生前曾感慨:“我死后十年,可能还有人提起;死后廿年,恐怕连知道我名字的人也不多了。”看来施今墨先生是过谦了。

|