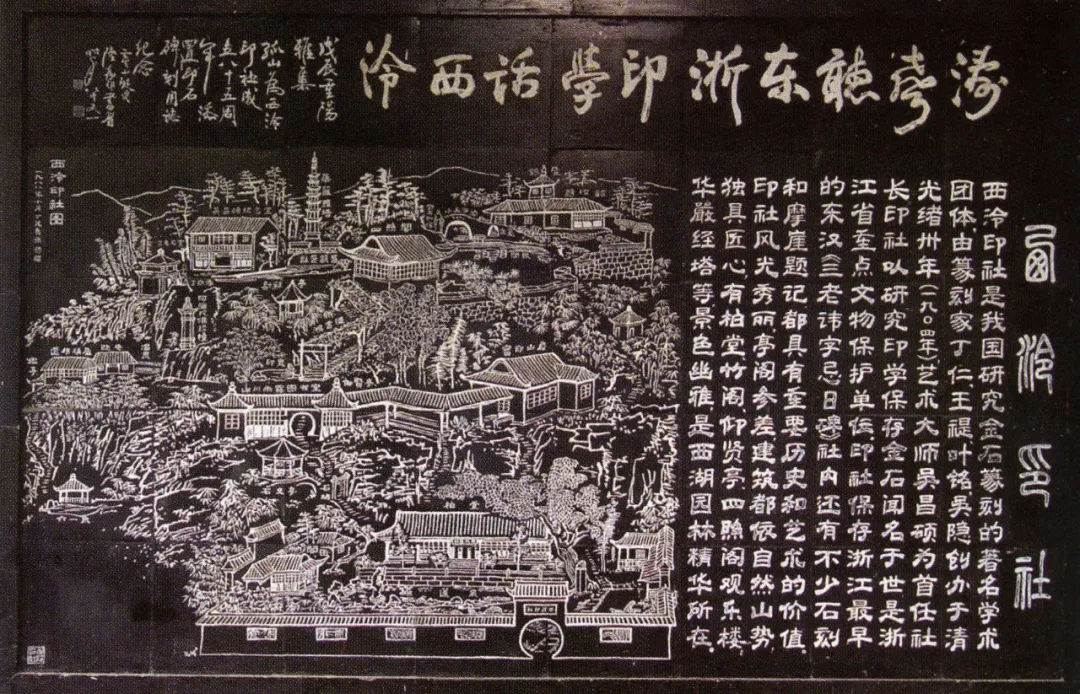

| (1)西泠印社胜迹图

入南门,右侧墙壁上方绘有“西泠印社胜迹图”。原为水泥壁,上绘油彩大导游图,后于1988年改为砖刻胜迹图,由40块方砖构成,高2米,宽3.2米。该图为西泠印社建社85周年时由印社社员丁茂鲁所作并题词,诗句“涛声听东浙,印学话西泠”由印社社员陆抑非书,概括而生动地描绘了西泠印社孤山社址的全貌。

(2)西泠印社建社85周年纪念社员题名刻石

入南门,不出二十步,莲池东面立有印社建社85周年纪念社员题名刻石。刻石高158厘米,宽32.5厘米,仿条形狮钮石刻印章制作,立于1988年秋西泠印社建社85周年期间。由社长沙孟海先生倡议,与会社员题名勒石成印,正面刻有“西泠印社建社八十五周年纪念社员题名”,四边刻有当时134名社员题名手迹。刻石采用海宁青石,“利用巧色,因材施艺”,石章顶部蹲着的雄狮,造型生动凝练,威猛沉着,颇具生气,意趣盎然。社员题名出自名家手笔,围着石印四面,类似石印边款,更显得别有一番古朴之趣。

(3)西泠红梅碑

此碑刻于1881年,碑刻梅花原图为清末湘军将领彭玉麟所绘,画面占据大半块石碑,梅树主干苍劲有力,居中拔地而起,气势吞云,枝条扶疏,缀以朵朵红梅。梅花四周亦刻有彭玉麟、俞曲园、徐花农、马驷良四人题跋,对作画缘由和石碑来源有所说明,左下钤印“青宫少保少司马”。清光绪戊寅年(1878)秋末,彭玉麟在俞楼小住,见楼前有一株红梅早放,深感惊奇,遂作此画赠予主人。光绪七年(1881),俞曲园弟子徐琪为志此事,命人采太湖石刻碑立于俞楼后。

碑石曾在“文革”中被遗弃,后被西泠印社收藏,埋于地下。2007年9月经印社发掘修复后竖于南侧围墙北、竹阁后,与此碑同时发掘修复并展示的还有《疏浚西湖碑记》碑和《古长生庵碑记》碑等。

杭城以梅命名的著名碑石有两块,一块为“梅石双清碑”,乾隆下江南时发现此碑,把它移至北京圆明园,现存北京大学校园内。杭州人所熟悉的地名“梅花碑”,就是以此典故而名。另一块为清末湘军将领彭玉麟绘的俞楼红梅碑,即现今被西泠印社收藏的这块,杭州人称其为“西泠红梅碑”。

据史料记载,彭玉麟曾在西湖边营造退省庵,使小瀛洲初具风貌。彭玉麟(1816—1890),字雪琴,清末湘军将领,湖南衡阳人。画有《红梅》、《墨梅》,所画之梅堪为一绝。

(4)丁敬坐像

丁敬坐像位于剔藓亭西,汉三老石室前。丁敬(1695—1765),字敬身,号砚林,别号龙泓山人。浙江杭州人。清代著名金石大家,“西泠八家”之首。其篆刻直追秦汉,力挽矫揉妩媚之失,别树一帜,世称浙派。

1921年,丁辅之在杭州九曜山得一石,酷似人形,便命工造丁敬像,像高六尺,像下岩壁刻有袁枚楷书八行,行字不等,中有“古极龙泓像,描来影欲飞,看碑伸鹤颈,拄杖坐苔矶,世外隐君子,人间大布衣”句,这是罗聘画《丁敬身先生像》中的题诗。

此像在“文革”期间被毁,1978年重造。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |