杭州旗人在辛亥革命之后,处境凄凉。他们从原先吸猫撸狗、吞云吐雾、赏花遛鸟的好日子里被掼出来,一下子零落成泥。“满人的祖训是,凡八旗子弟,都以当兵为业,以吃粮为生,不事生产,不得经营工商负贩。”这导致旗人几乎没有谋生技能。没有能力的人又失去了保护他们的政权,失去了俸禄,被强制迁出了旗营,生活之艰难可想而知。他们不少人开始以唱戏、帮佣、打工、摆摊为生,一下子掉到社会最底层。

1920年6月9日,上海滩发生过一起著名的震旦大学肄业生阎瑞生谋杀交际花王莲英的案子,这个案子当年轰动一时。这位“花国花务总理”王莲英就是杭州旗人,长在旗营。光复后搬出旗营,无处可去。父亲不久死了,母亲改嫁,莲英就被送给了饮马井巷一个地保做女儿。养父视她如珠如宝,送她上私塾,教她本事。可怜养父也死了,莲英被迫流落到上海,最后成为著名交际花。她被杀后给弃尸荒野,最后是旗人女子才有的一些身体特征,为破案提供了关键线索。

在1914年2月19日的《全浙公报》上刊登了一则“旗营房屋迁让之布告”,其中强令余留在旗营的旗人在七天内搬迁。结果是大量丧失居所的旗人,无法找到新的住处,成为很大的社会问题。从1911年留到这个时光还没走的满人,大抵是妇幼老弱,约千人。民国政府先是在菩提寺路孝女路一带(现梅地亚宾馆地块)建造平房200间,安排入住。大约1929年,菩提寺路融入新市场的建设中,要造新楼,由浙江省救济院出面在百井坊巷新建了200间简易平房,一家一间,免费赠送。

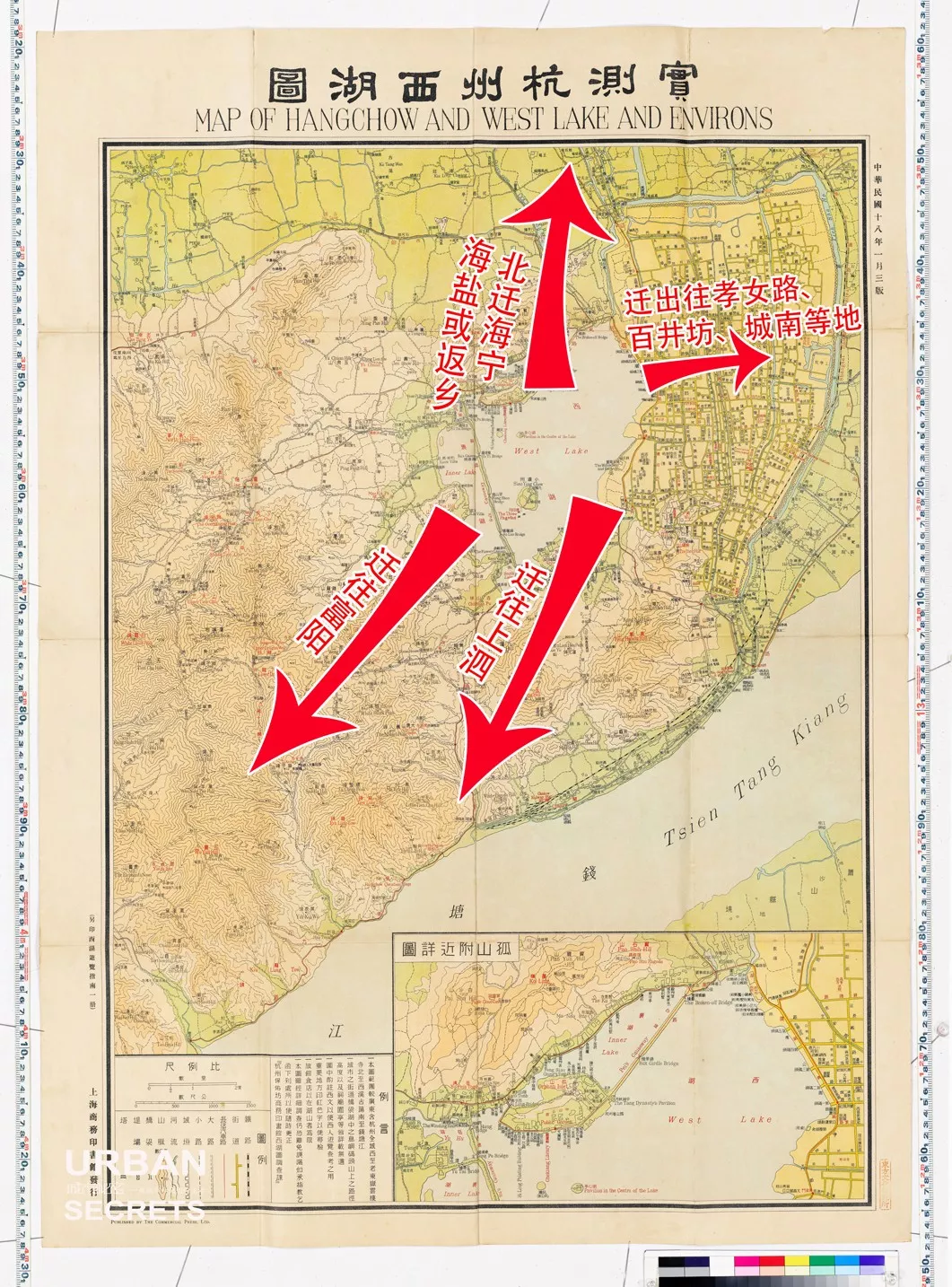

早期离开旗营的大多青壮,有的是全家遣返故里,有的北上去了海宁、海盐,还有的则被迁至上泗(现转塘、袁浦、龙坞一带)和富阳乡下务农,大概还有几百人投亲靠友隐没在大城里,改名换姓。据民间相传,满人有八大汉姓,佟(童)、关、马、索、祁(齐)、富(付、傅)、那(也有安姓)、郎,其他不在八大姓的也不能说就不是真正的满人。到民国时期,杭州旗人几乎都改姓汉姓,不多的几件旗袍被压在箱底,很多人至死才说出自己是满人。一个族群就这样逐渐消逝在城市里。

▲1929年杭州实测西湖图,放大可看到当时西湖的街道肌理

当时杭州有个流行词叫作“看鞑儿奶奶”,杭州人中的一些游手好闲之辈对“旗下女人”的服装打扮有着强烈好奇,就趁她们清明扫墓时,沿路去看,指指点点。哪知道辛亥革命之后,旗人忽然就走进了他们的生活。瓜尔佳氏、钮祜禄氏、纳喇氏们开始了他们在大城的沉浮,要靠自己的本事过上柴米油盐酱醋茶的“平民”生活了。

新中国成立后,满、蒙古族居住的百井坊巷平民住宅改为人民新村,80年代初,人民新村老居宅全部拆除,改建成五层楼房,半数以上的满、蒙古族住户回迁入住;另有住房的迁居他处,与汉族杂居。并有一部分人由个人申请,经所在居民区证明,按照更改或更正民族成份的规定,重新更定为满族及蒙古族。

但事实上根据《浙江省少数民族志》显示,新中国成立初期,满及蒙古族人民杂居汉族之中,仍不坚持或不提及所属民族的成份。1953年第一次人口普查时,杭州市区满族人口349人、蒙古族人口45人;1964年第二次人口普查时,杭州市区满族人口518人、蒙古族人口46人;1982年第三次人口普查时,杭州满族人口458人、蒙古族人口56人。

百井坊巷拆迁前总共才67个满人,其他少数民族20人。百井坊的居民拆迁后,居住在延安新村社区的满人只剩2人,大多数安置到了三里新城、紫薇公寓、新安铭苑。

2005年初大倾城去百井坊采访当地居民,居民楼楼道昏暗,住户的厕所和房间隔了一个公共走廊,穿堂风呼呼而过,大冷天上个厕所还要奔出房间。2009年,百井坊巷又开始了新一轮的拆迁。这一次拆得很辛苦,前后拆了6年。一群群被教育过的老人们轮番来和政府谈条件,到后期每延滞一天,据说就亏损一辆宝马轿车。最后此地人民谈下了杭州拆迁史上最顶格的条件,到2015年底百井坊巷终于全部动迁完毕。2018年,该地块经过336轮的竞价,以百亿级的价格让出。

▲满人,正蓝旗,90岁,

从百井坊拆迁到三里新城荷苑,童,民间传说旗人八姓之一。

上了岁数的人,总爱披挂些翡冷翠与祖母绿,做年轮的镇纸。

童兰珍九旬有余,只一件玫红色羊绒衫,便衬得她银发雪肤分外耀眼。颦笑间,女性魅力尚存,可以想见年轻时的清秀动人。 但她显然对此不自知,就像她对自己的满族姓氏那般茫然。

在孝女路出生,在百井坊巷抚养三儿一女,在三里新城敞亮的安置新居里颐养天年——一路向北一路向西,她的迁徙曲线,恰恰叠印在城市膨胀的圈层上。 “我父亲说过,民国前他家一直领着旗人才有的皇粮,后来清朝被推翻,自然少了这份。”解放初期,文盲率高企,童兰珍因读过几年小学,能断文识数,做过一阵会计。

她的丈夫在1949年以前是凭力气吃饭的黄包车夫,后来进了麻纺织厂,成了无上光荣的工人阶级;碰到重大节假日、重要领导来视察,街道会通知童兰珍穿上满族服饰等候接见——在她这一代,“旗人”更像是一枚逐渐淡去的民族符号。 已逝的老伴觉得童兰珍最美,舍不得让她出去工作,一个工人要养活6个人。他们从孝女路搬到百井坊巷后,老伴经常会用三轮车驮着童兰珍去旗下逛西湖。

数代汉化,到了童兰珍的子女这一辈,领身份证时,只有老二选择了“满族”。 关于旗人进杭的细节,童兰珍的四子王连寅提起了《八月桂花香》,他对这部台湾电视剧印象非常深刻:“说是攻城攻了3个月才拿下,之后就是屠城。” 他向我展示了一盏积灰的砚台:“这是清朝传下来的。关于旗人记忆,这应该是我们家唯一保留的老物件了。

▲满人,钮祜禄氏,71岁,

从百井坊拆迁到三里新城梅苑,郎,民间传说旗人八姓之一

1948年出生的郎国庆属满族的钮祜禄氏一族。祖辈是杭州旗营里面的军官。他父亲出生时,恰逢他祖父升官,双喜临门,故其父亲小名为“双喜”。至于祖父官至几品,郎国庆并不知晓,家里唯有的族谱在十年浩劫中,被其母亲焚烧了。据郎国庆讲,族谱为长卷轴,前面祖辈们的名字还是用满文写的。十年动乱期间郎国庆母亲还烧毁了她珍藏的丝绸旗袍。郎国庆夫人杨冬芳称其见过婆婆的绿色旗袍“旗袍是真丝材质的,连袜子都是丝绸的,手感很是光滑,现在的丝袜是没得比”。

除了母亲仅存下来的几张照片,郎国庆对于以前杭州旗营的生活知之甚少,现今郎国庆所了解的旗营也是通过文献查阅到的。“旧时的旗营其实就是相当于一个杭州的行政中心,办事机构都在里面。普通的老百姓没什么事情也不会进到城围墙里面”。

辛亥革命后,满族统治了276年的清王朝正式灭亡。1912年杭州旗营围墙被拆除,郎国庆的父亲也只在旗营中度过了童年,上世纪二十年代,郎国庆父亲随其祖父母一家就被安排到百井坊那居住了,还有一部分原先居住在旗营里面的旗人及其家眷迁徙到了杭州富阳居住。

百井坊巷的房子,十二排(弄)平房,一户一间,一间20平米左右,郎国庆一家三口尚可,而叔叔家一家九口,架起高低铺也生活在20平米之内。

木头的房柱房梁是从菩提寺路拆过来的,墙是用篾片儿加点烂污泥糊成的,有啥动静互相都听得到。屋顶盖的薄瓦片,雨天漏水,下雨天,脸盆、木桶、大碗,各种可以接水的器具都拿出来,满屋子叮叮当当响。

郎国庆是在百井坊出生的第二年,迎来了新中国成立。郎国庆在百井坊生活了35年,因为居住环境太差,妻子杨冬芳一直没有让娘家人来杭州看望她。直到1983年,百井坊巷200间拆除改建,在原地建起了9幢简易楼房,郎国庆和他的满族邻居搬进了楼房,郎家分到了31平米的两居室新房。让杨冬芳遗憾的是父亲在前一年已经离开了人世。

即使百井坊成为杭州满族人的主要集居地,但是已经看不出一丝满族人的生活印记。郎国庆说,清王朝统治的两百多年,也是满族汉化的两百多年。“像现在西湖边还有康熙、乾隆题写的一些汉字,现在会写满族文字,会说满语的人已经不多,主要集中在东北地区。”据郎国庆介绍,原先很多满族的习俗都消失了,现在杭州这边唯一留下来的满族节日只有“颁金节”。“颁金”是满语,意为满族命名之日。1635年农历十月十三日,爱新觉罗·皇太极废除女真的旧称,将族名定为满洲。“颁金节”是满族最值得纪念的日子,因为它是满族的诞生纪念日、命名纪念日,是全族性的节日。

每年杭州延安新村社区会举行“颁金节”活动,邀请原先居住在百井坊的满族老住户来一起参加,郎国庆说,现在虽然住在三里新城,但是一有时间还是会去延安新村社区逛逛,看看附近的老街坊们。天气晴好的早上也会去旗下逛逛。“我小的时候,经常去旗下,龙翔桥那边商店多。娱乐场所也主要在旗下,太平洋电影院,东坡剧院那个地方,民国时期叫大世界,解放后称之为中苏友谊馆。冬天洗澡我们也都是去平海路那边的大浴场洗澡。”

解放后,郎国庆被分配到了最辛苦的铸造翻砂厂,大夏天接触得最多的就是车间里1300多度的铁水,并且连风扇都没有。结婚后,妻子杨冬芳一直在200多公里外的金华担任民办老师。那时候交通不发达,夫妻俩一年半载才能见上一面。1980年女儿出生后,夫妻两人依旧过着分离的日子。直至郎国庆生了一场大病,杨冬芳赶回杭州后日夜在医院守护,在其悉心照顾下,郎国庆慢慢恢复了健康。2011年郎国庆搬离了原先居住的31平方的百井坊两居室,换到三里新城敞亮的三居室。虽然在江干区,离开湖滨有些路程,郎国庆还是经常和妻子杨冬芳“湖滨半日游”。

▲满人,79岁,

父母均是满族,其母乃满族镶黄旗人。

王老先生说,我不想暴露真名,那姑且这么称呼吧。今年79岁。父母都是满族人。母亲蔡氏,生于清光绪年间,满族镶黄旗人,和溥仪是同龄人。

王老先生退休前是名数学老师,虽然年近八十,却还思维清晰,逻辑严谨。作为老杭州人,被问及湖滨旗营,他说:“当时的旗营就在原市委市府旧址将军路周边一带。老杭州人也习惯把那一带叫做旗下,当年的繁华程度冠及杭城,绝非其它地段可比拟,绝对的杭州中心。这个景象甚至一直延续到解放后的五十年代末六十年代初。”老杭州人常会到旗下去购物和逛街。

至于旗营里面具体的生活记忆,王老先生说,连其外祖母和母亲也不清楚,毕竟母亲幼时仅在旗营住了几年,更何况,清朝历经二百六十余年,当时满人几乎完全已被汉化,服饰、饮食起居,如果一定要挑出点不同,那感觉恐怕就是相互间的行礼好像有时会有点差异,但这不能作为民族不同的标志,因为当年汉满互学,多数场合已区分不出来了,打千作躬,也不定是满人,跪拜也不一定是汉人。